Тютчев стихотворение про осень: Все стихи Тютчева про осень: полный список

Ф. И. Тютчев. Стихи об ОСЕНИ для детей

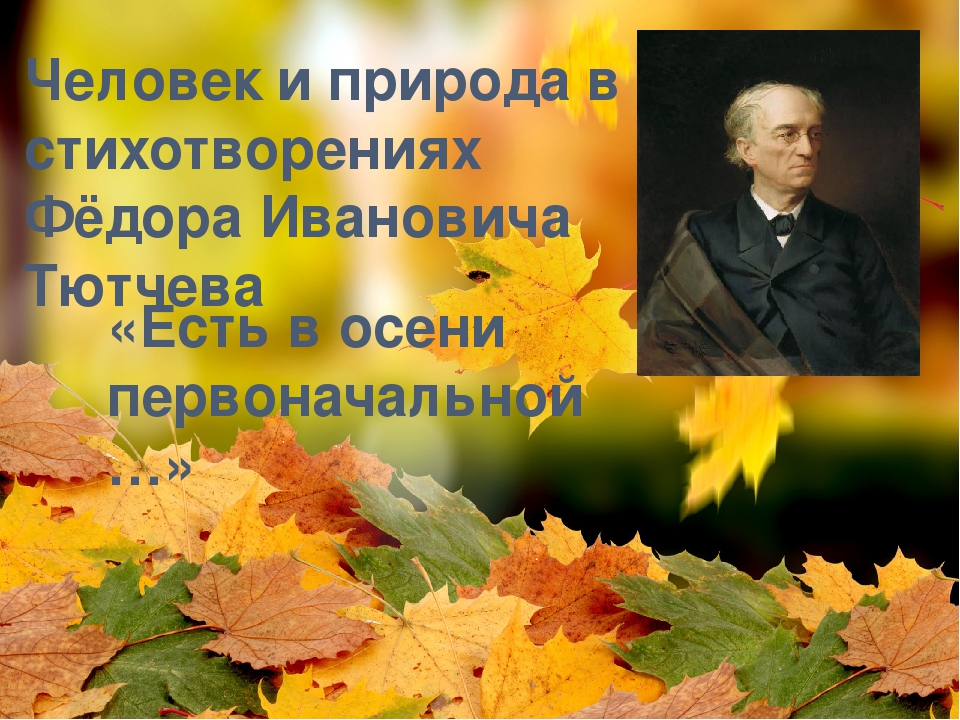

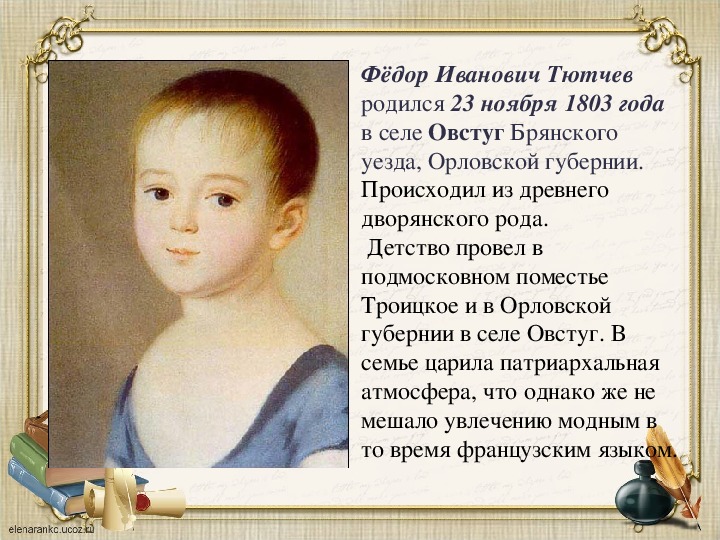

Продолжая тему сени хочется познакомить вас с произведениями ещё одного русского лирика и поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873 гг.)

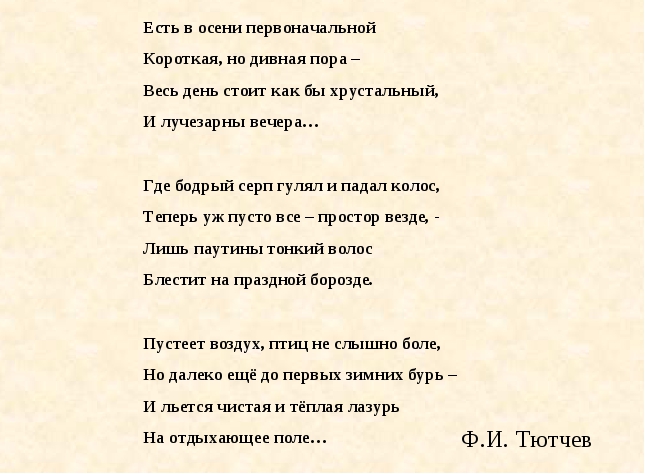

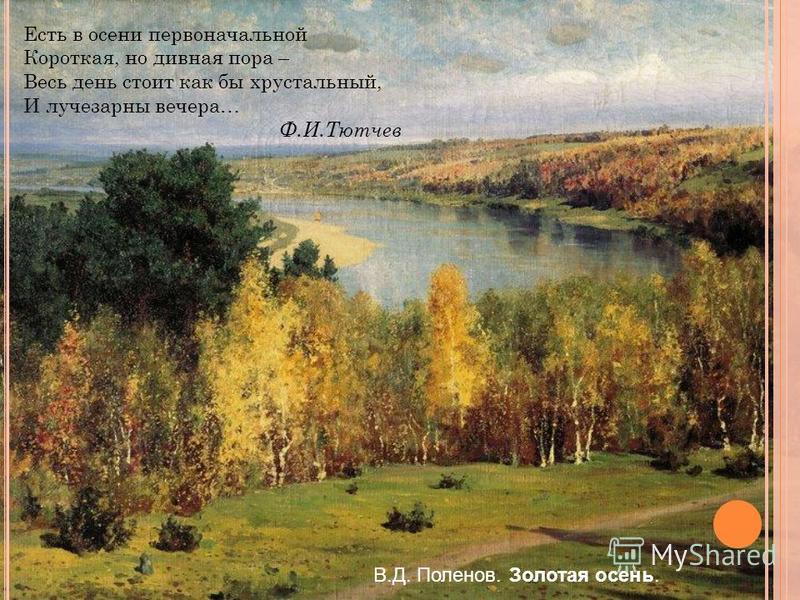

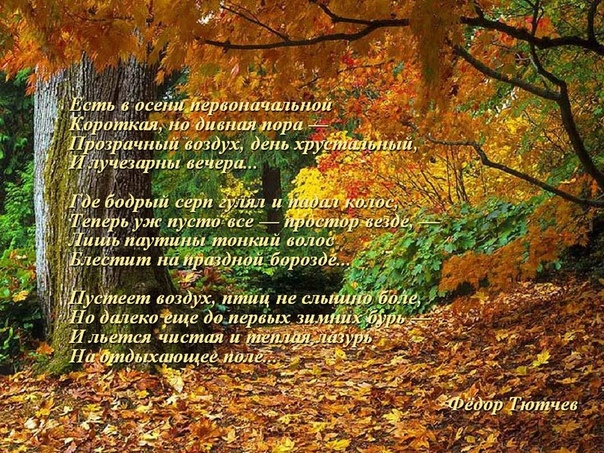

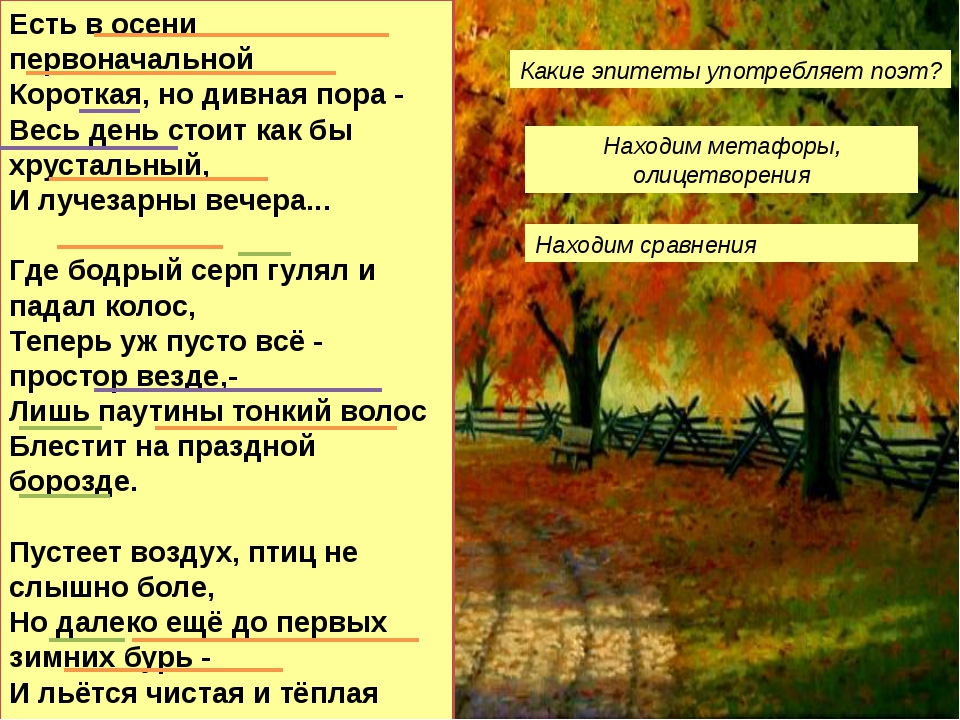

Есть в осени первоначальной…

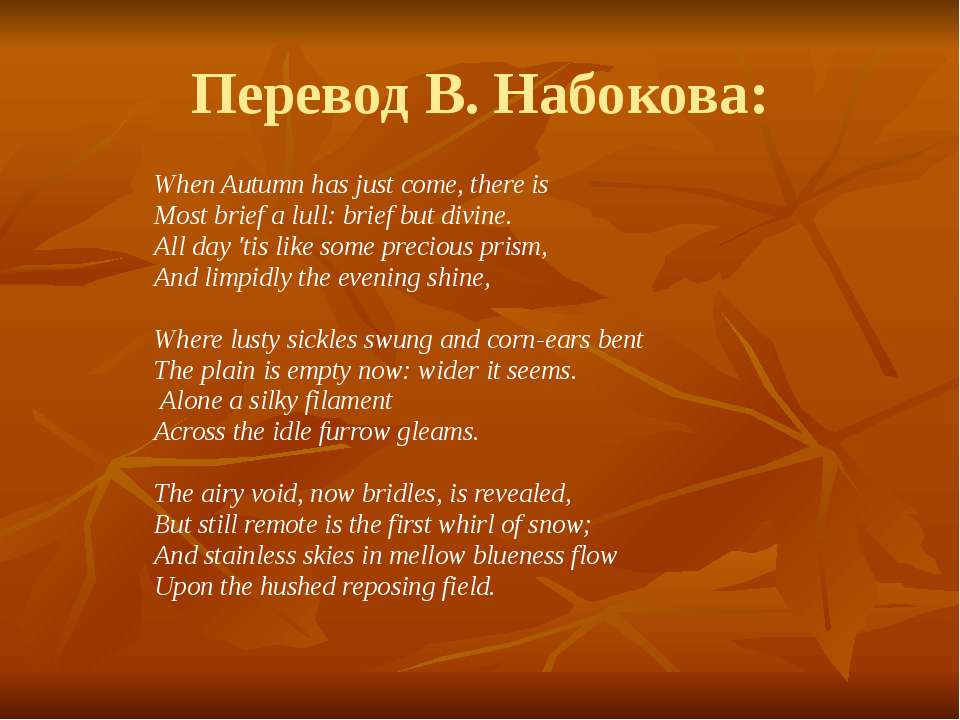

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё — простор везде, —

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле…

Это стихотворение высоко ценил писатель ЛевТолстой. Он отметил, как точно поэт употребил слово «праздная», описывая осеннюю полевую борозду.

Толстой говорил: «…Этим словом сразу сказано, что работы кончены, всё убрали, и получается полное впечатление. В уменье находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был великий мастер.

Листья

Пусть сосны и ели

Всю зиму торчат,

В снега и метели

Закутавшись, спят.

Их тощая зелень,

Как иглы ежа,

Хоть ввек не желтеет,

Но ввек не свежа.

Мы ж, лёгкое племя,

Цветём и блестим

И краткое время

На сучьях гостим.

Всё красное лето

Мы были в красе,

Играли с лучами,

Купались в росе!..

Но птички отпели,

Цветы отцвели,

Лучи побледнели,

Зефиры* ушли.

Так что же нам даром

Висеть и желтеть?

Не лучше ль за ними

И нам улететь!

О буйные ветры,

Скорее, скорей!

Скорей нас сорвите

С докучных ветвей!

Сорвите, умчите,

Мы ждать не хотим,

Летите, летите!

Мы с вами летим!..

В шуме и трепете осенних листьев Тютчеву слышится взволнованный голос самой природы.

Зефиры* — лёгкие, тёплые ветерки.

В следующем стихотворении может показаться, что поэт говорит только об увядающей осенней природе. Но если внимательно перечитать последнюю строфу стихотворения, станет ясно, что слова его относятся и к человеку.

Обвеян вещею дремотой…

Обвеян вещею дремотой,

Полураздетый лес грустит…

Из летних листьев разве сотый,

Блестя осенней позолотой,

Ещё на ветви шелестит.

Гляжу с участьем умилённым,

Когда, пробившись из-за туч,

Вдруг по деревьям испещрённым,

С их ветхим листьем изнурённым,

Молниевидный брызнет луч.

Как увядающее мило!

Какая прелесть в нём для нас,

Когда, что так цвело и жило,

Теперь, так немощно и хило,

В последний улыбнётся раз!..

Есть в осени первоначальной… — стихи Фёдора Тютчева

Есть в осени первоначальной… — стихи Фёдора Тютчева

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле…

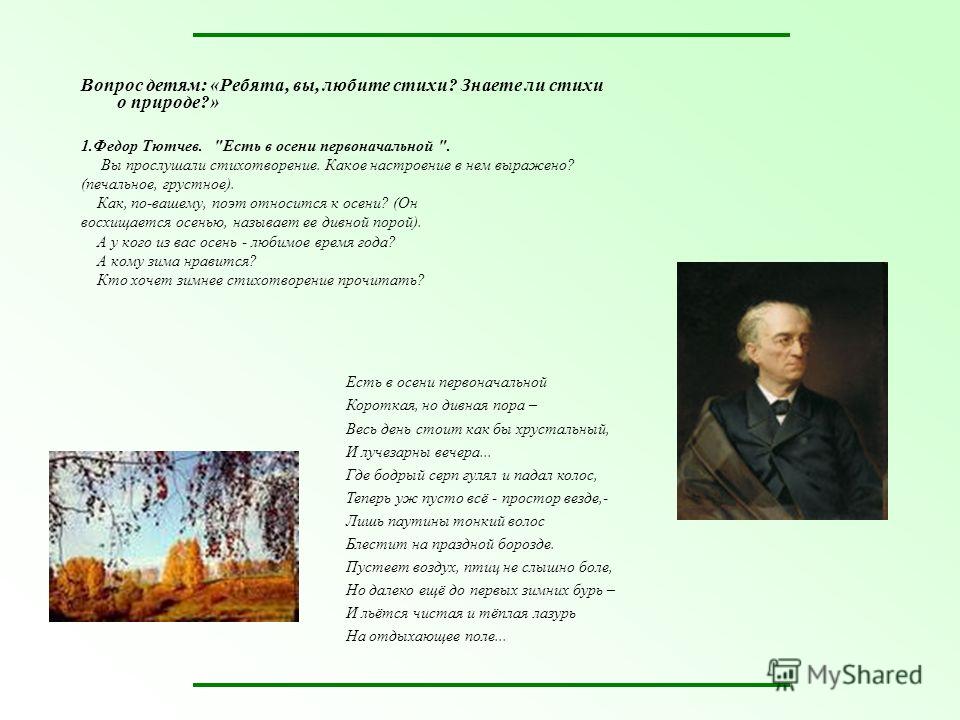

Анализ стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной»

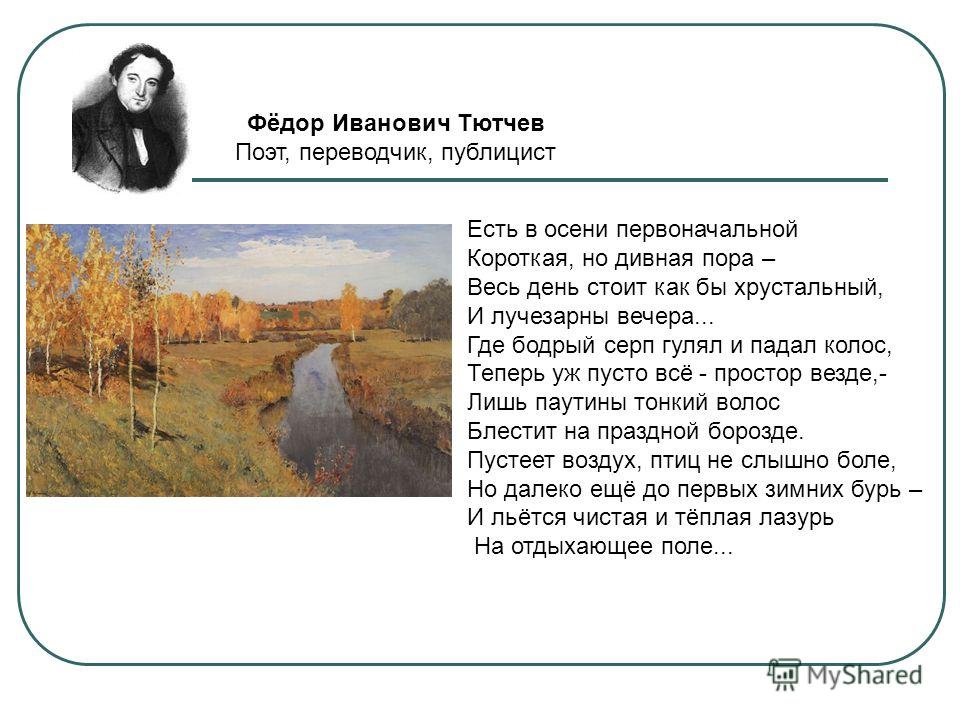

Ф. Тютчев прославился своим умением передавать неуловимые мгновения, связанные с русским пейзажем. Его стихотворения подобны превосходным снимкам, сделанным в самые удачные моменты. Поэт удивительно точно находил нужный ракурс и время. В 1857 г. он написал стихотворение «Есть в осени первоначальной…», посвященное самой прекрасной и недолгой осенней поре – бабьему лету. Произведение было написано поэтом в приливе вдохновения при наблюдении за осенним пейзажем из экипажа.

Тютчев прославился своим умением передавать неуловимые мгновения, связанные с русским пейзажем. Его стихотворения подобны превосходным снимкам, сделанным в самые удачные моменты. Поэт удивительно точно находил нужный ракурс и время. В 1857 г. он написал стихотворение «Есть в осени первоначальной…», посвященное самой прекрасной и недолгой осенней поре – бабьему лету. Произведение было написано поэтом в приливе вдохновения при наблюдении за осенним пейзажем из экипажа.

Осень традиционно считается периодом угасания жизненных сил, предчувствием неизбежной зимы с ее суровыми морозами. Поэтому многих поэтов привлекал особый осенний период – бабье лето. После первых осенних унылых дождей и заморозков оно является ярким прощальным напоминанием о прошедших счастливых летних днях. Бабье лето – короткая передышка природы, сделанная перед очередным суровым испытанием.

Тютчев акцентирует внимание читателя на том, что бабье лето внезапно останавливает процесс увядания и на некоторое время фиксирует природу в неизменном состоянии, позволяя в полной мере насладиться ее красотой.

Чувствуется невероятная хрупкость этого состояния («весь день стоит как бы хрустальный»). Человеку дается время собраться с силами перед длительной русской зимой, еще раз окунуться в атмосферу минувшего лета.

Чувствуется невероятная хрупкость этого состояния («весь день стоит как бы хрустальный»). Человеку дается время собраться с силами перед длительной русской зимой, еще раз окунуться в атмосферу минувшего лета.Тютчев обращается к образам простого деревенского труда, жатвы и уборки урожая. Вместе с последними теплыми днями закончилось и тяжелое время страды. Осень является периодом подведения итогов. Не случайно на Руси в это время традиционно справляли свадьбы. Бабье лето становится передышкой и для крестьянства.

Пристальное внимание Тютчева к каждой мелочи ярко представлено в образе «тонкого волоса паутины». Этот незначительный сам по себе элемент пейзажа очень емко и точно передает ощущение умиротворения, объединившего природу с человеком.

Поэт призывает читателей максимально использовать предоставленную передышку. Спокойному созерцанию природы ничто не может помешать: исчезли громкие звуки («птиц не слышно боле»), потускнели яркие краски. До суровых зимних бурь еще очень далеко, поэтому они представляются чем-то нереальным.

Автор специально не упоминает об осенней непогоде и распутице. Он хочет, чтобы в памяти сохранились самые лучшие воспоминания об осени.

Автор специально не упоминает об осенней непогоде и распутице. Он хочет, чтобы в памяти сохранились самые лучшие воспоминания об осени.Читать другие стихи Ф. Тютчева

Читать другие стихи про осень

Стихи про осень русских поэтов для детей

Сайт «Мама может все!» представляет красивые стихи про осень русских поэтов для детей. Осень любимое время года поэтов. Ей посвятили свои произведения такие поэты как Ф. Тютчев, А. Блок, С. Есенин, А.С. Пушкин, А. Фет, А. Барто, Н. Некрасов.

Стихи про осень Фёдора Тютчева для детей

***

Есть в осени первоначальной

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё — простор везде,-

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле…

***

Осенней позднею порою

Осенней позднею порою

Люблю я царскосельский сад,

Когда он тихой полумглою

Как бы дремотою объят,

И белокрылые виденья,

На тусклом озера стекле,

В какой-то неге онеменья

Коснеют в этой полумгле…

И на порфирные ступени

Екатерининских дворцов

Ложатся сумрачные тени

Октябрьских ранних вечеров —

И сад темнеет, как дуброва,

И при звездах из тьмы ночной,

Как отблеск славного былого,

Выходит купол золотой…

***

Вечер

Как тихо веет над долиной

Далекий колокольный звон,

Как шорох стаи журавлиной, —

И в шуме листьев замер он.

Как море вешнее в разливе,

Светлея, не колыхнет день, —

И торопливей, молчаливей

Ложится по долине тень.

***

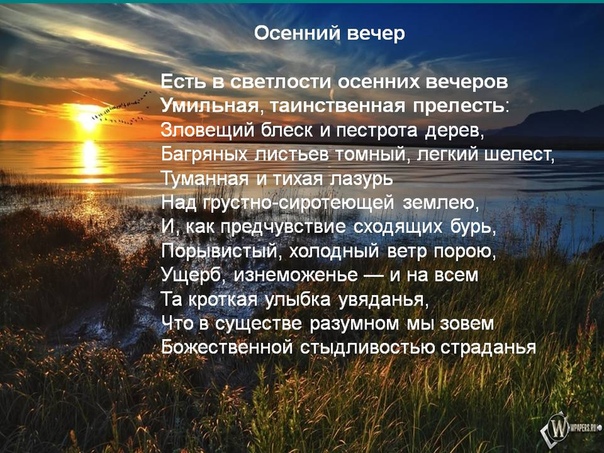

Осенний вечер

Есть в светлости осенних вечеров

Умильная, таинственная прелесть:

Зловещий блеск и пестрота дерев,

Багряных листьев томный, легкий шелест,

Туманная и тихая лазурь

Над грустно-сиротеющей землею,

И, как предчувствие сходящих бурь,

Порывистый, холодный ветр порою,

Ущерб, изнеможенье — и на всем

Та кроткая улыбка увяданья,

Что в существе разумном мы зовем

Божественной стыдливостью страданья.

Стихи про осень Александра Блока для детей

***

Осень поздняя, Небо открытое

Осень поздняя. Небо открытое,

И леса сквозят тишиной.

Прилегла на берег размытый

Голова русалки больной.

Низко ходят туманные полосы,

Пронизали тень камыша.

На зеленые длинные волосы

Упадают листы, шурша.

И опушками отдаленными

Месяц ходит с легким хрустом и глядит,

Но, запутана узлами зелеными,

Не дышит она и не спит.

Бездыханный покой очарован.

Несказанная боль улеглась.

И над миром, холодом скован,

Пролился звонко-синий час.

***

Осенняя элегия

Медлительной чредой нисходит день осенний,

Медлительно крутится жёлтый лист,

И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист —

Душа не избежит невидимого тленья.

Так, каждый день стареется она,

И каждый год, как жёлтый лист кружится,

Всё кажется, и помнится, и мнится,

Что осень прошлых лет была не так грустна.

***

Осенний вечер так печален

Осенний вечер так печален;

Смежает очи тающий закат…

Леса в безмолвии холодном спят

Над тусклым золотом прогалин.

Озер затихших меркнут дали

Среди теней задумчивых часов,

И стынет всё в бесстрастьи бледных снов,

В покровах сумрачной печали!

Стихи про осень Сергея Есенина для детей

***

Буря

Дрогнули листочки, закачались клены,

С золотистых веток полетела пыль…

Зашумели ветры, охнул лес зеленый,

Зашептался с эхом высохший ковыль…

Плачет у окошка пасмурная буря,

Понагнулись ветлы к мутному стеклу

И качают ветки, голову понуря,

И с тоской угрюмой смотрят в полумглу…

А вдали, чернея, выползают тучи,

И ревет сердито грозная река,

Подымают брызги водяные кручи,

Словно мечет землю сильная рука.

***

Нивы сжаты, рощи голы

Нивы сжаты, рощи голы,

От воды туман и сырость.

Колесом за сини горы

Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.

Ей сегодня примечталось,

Что совсем-совсем немного

Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой

Увидал вчера в тумане:

Рыжий месяц жеребенком

Запрягался в наши сани.

***

Гляну в поле, гляну в небо

Гляну в поле, гляну в небо —

И в полях и в небе рай.

Снова тонет в копнах хлеба

Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасеных

Неизбывные стада,

И струится с гор зеленых

Златоструйная вода.

О, я верю — знать, за муки

Над пропащим мужиком

Кто-то ласковые руки

Проливает молоком.

***

Осень

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.

Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.

Над речным покровом берегов

Слышен синий лязг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным

Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту

Язвы красные незримому Христу.

Стихи про осень Александра Сергеевича Пушкина для детей

***

В тот год осенняя погода

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе

На третье в ночь. Проснувшись рано,

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стеклах легкие узоры,

Деревья в зимнем серебре,

Сорок веселых на дворе

И мягко устланные горы

Зимы блистательным ковром.

Все ярко, все бело кругом.

Отрывок из романа в стихах Евгений Онегин.

***

Осень

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.

Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает

В отъезжие поля с охотою своей,

И страждут озими от бешеной забавы,

И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;

Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;

Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.

Суровою зимой я более доволен,

Люблю ее снега; в присутствии луны

Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,

Когда под соболем, согрета и свежа,

Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III

Как весело, обув железом острым ноги,

Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!

А зимних праздников блестящие тревоги?..

Но надо знать и честь; полгода снег да снег,

Ведь это наконец и жителю берлоги,

Медведю, надоест. Нельзя же целый век

Кататься нам в санях с Армидами младыми

Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Ты, все душевные способности губя,

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;

Лишь как бы напоить, да освежить себя —

Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,

И, проводив ее блинами и вином,

Поминки ей творим мороженым и льдом.

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,

Из годовых времен я рад лишь ей одной,

В ней много доброго; любовник не тщеславный,

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI

Как это объяснить? Мне нравится она,

Как, вероятно, вам чахоточная дева

Порою нравится. На смерть осуждена,

Бедняжка клонится без ропота, без гнева.

Улыбка на устах увянувших видна;

Могильной пропасти она не слышит зева;

Играет на лице еще багровый цвет.

Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;

Здоровью моему полезен русской холод;

К привычкам бытия вновь чувствую любовь:

Чредой слетает сон, чредой находит голод;

Легко и радостно играет в сердце кровь,

Желания кипят — я снова счастлив, молод,

Я снова жизни полн — таков мой организм

(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,

Махая гривою, он всадника несет,

И звонко под его блистающим копытом

Звенит промерзлый дол и трескается лед.

Но гаснет краткий день, и в камельке забытом

Огонь опять горит — то яркий свет лиет,

То тлеет медленно — а я пред ним читаю

Иль думы долгие в душе моей питаю.

X

И забываю мир — и в сладкой тишине

Я сладко усыплен моим воображеньем,

И пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,

Излиться наконец свободным проявленьем —

И тут ко мне идет незримый рой гостей,

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута — и стихи свободно потекут.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,

Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут

Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;

Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет. Куда ж нам плыть?

. . . . . . . . . . . .

***

Уж небо осенью дышало

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора.

Отрывок из поэмы Евгений Онегин.

Стихи про осень Афанасия Фета для детей

***

Задрожали листы, облетая

Задрожали листы, облетая,

Тучи неба закрыли красу,

С поля буря ворвавшися злая

Рвет и мечет и воет в лесу.

Только ты, моя милая птичка,

В теплом гнездышке еле видна,

Светлогруда, легка, невеличка,

Не запугана бурей одна.

И грохочет громов перекличка,

И шумящая мгла так черна…

Только ты, моя милая птичка,

В теплом гнездышке еле видна.

***

Опять осенний блеск денницы

Опять осенний блеск денницы

Дрожит обманчивым огнем,

И уговор заводят птицы

Умчаться стаей за теплом.

И болью сладостно-суровой

Так радо сердце вновь заныть,

И в ночь краснеет лист кленовый,

Что, жизнь любя, не в силах жить.

***

Осень

Как грустны сумрачные дни

Беззвучной осени и хладной!

Какой истомой безотрадной

К нам в душу просятся они!

Но есть и дни, когда в крови

Золотолиственных уборов

Горящих осень ищет взоров

И знойных прихотей любви.

Молчит стыдливая печаль,

Лишь вызывающее слышно,

И, замирающей так пышно,

Ей ничего уже не жаль.

***

Осенняя роза

Осыпал лес свои вершины,

Сад обнажил свое чело,

Дохнул сентябрь, и георгины

Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза

Между погибшими одна,

Лишь ты одна, царица-роза,

Благоуханна и пышна.

Назло жестоким испытаньям

И злобе гаснущего дня

Ты очертаньем и дыханьем

Весною веешь на меня.

***

Какая холодная осень

Какая холодная осень!

Надень свою шаль и капот;

Смотри: из-за дремлющих сосен

Как будто пожар восстает.

Сияние северной ночи

Я помню всегда близ тебя,

И светят фосфорные очи,

Да только не греют меня.

***

Осенью

Когда сквозная паутина

Разносит нити ясных дней

И под окном у селянина

Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова

Дыханья близкого зимы,

А голос лета прожитого

Яснее понимаем мы.

Стихи про осень Агнии Барто для детей

***

Но осень, осень скоро,

В саду желтеет лист,

Уже уехал в город

Володя-баянист.

И мы уедем… Осень…

Но как мы Дуню бросим?

Она у нас два срока

—Два месяца жила…

Вам не нужна сорока,

Сорока без крыла?

***

Осенью

В саду пожелтели,

Осыпались клёны,

И только скамейка

Осталась зелёной.

Стоит она

В тихой аллейке,

И дождик

Стучит по скамейке.

Мокнет скамейка

Под голой рябиной…

Летом была она

Автомашиной,

Она самолётом

Красивым была,

Приделали к ней

Два фанерных крыла.

Вновь проглянет солнце

Завтра поутру,

Вновь начнут ребята

Шумную игру.

Поплывёт по Каме,

По Волге поплывёт

Украшенный флажками

Зелёный пароход.

***

Жук

Мы не заметили жука

И рамы зимние закрыли,

А он живой, он жив пока,

Жужжит в окне,

Расправив крылья…

И я зову на помощь маму:

—Там жук живой! Раскроем раму!

***

Золотая осень

Осень листья рассыпает

— Золотую стаю.

Не простые, золотые

Я листы листаю.

Залетело на крыльцо

Золотое письмецо.

Я сижу, читаю…

***

Перед отлётом

Лопаты не при деле

— Работы нет в саду.

И рано поредели

Дубы в этом году.

Скворечники — пустые,

В них больше нет скворчат,

Скворечники пустые

Среди ветвей торчат.

И понимает каждый,

Что теплым дням конец.

Но осенью однажды

К нам в сад летит скворец.

Скворец! Смотрите, вот он!

Ему пора на юг,

А он перед отлетом

Домой вернулся вдруг.

К нам прилетела птица

Проститься.

Стихи про осень Николая Никрасова для детей

***

Осень

Прежде — праздник деревенский,

Нынче — осень голодна;

Нет конца печали женской,

Не до пива и вина.

С воскресенья почтой бредит

Православный наш народ,

По субботам в город едет,

Ходит, просит, узнает:

Кто убит, кто ранен летом,

Кто пропал, кого нашли?

По каким-то лазаретам

Уцелевших развезли?

Так ли жутко! Свод небесный

Темен в полдень, как в ночи;

Не сидится в хате тесной,

Не лежится на печи.

Сыт, согрелся, слава богу,

Только спать бы! Нет, не спишь,

Так и тянет на дорогу,

Ни за что не улежишь.

И бойка ж у нас дорога!

Так увечных возят много,

Что за ними на бугре,

Как проносятся вагоны,

Человеческие стоны

Ясно слышны на заре.

***

Славная осень

Славная осень! Здоровый, ядрёный

Воздух усталые силы бодрит;

Лёд неокрепший на речке студёной

Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно — покой и простор!

Листья поблекнуть ещё не успели,

Желты и свежи лежат, как ковёр.

Славная осень! Морозные ночи,

Ясные, тихие дни…

Нет безобразья в природе! И кочи,

И моховые болота, и пни —

Всё хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю…

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою…

***

Перед дождем

Заунывный ветер гонит

Стаю туч на край небес,

Ель надломленная стонет,

Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,

За листком летит листок,

И струей сухой и острой

Набегает холодок.

Полумрак на всё ложится;

Налетев со всех сторон,

С криком в воздухе кружится

Стая галок и ворон.

Над проезжей таратайкой

Спущен верх, перед закрыт;

И «пошел!» — привстав с нагайкой,

Ямщику жандарм кричит…

Тютчев Ф. “Есть в осени первоначальной”

Жанр: стихотворение

Читайте анализ других стихотворений Федора Тютчева:”Декабрьское утро” Главные герои стихотворения “Есть в осени первоначальной” и их характеристика- Автор, лирический герой.

Любуется осенью, восторгается красотой природы.

Любуется осенью, восторгается красотой природы.

- Короткая пора

- День хрустальный

- Лучезарны вечера

- Серп

- Простор

- Паутина

- Борозда

- Птиц не слышно

- Зимних бурь

- Теплая лазурь

- Отдыхающее поле

Чему учит стихотворение “Есть в осени первоначальной”

Стихотворение учит любить природу, ее красоту. Учит любить осень и находить прелесть в этом времени года. Учит образному мышлению.Отзыв на стихотворение “Есть в осени первоначальной”

Мне очень нравится это стихотворение. Автор создал удивительную картину запустения, характерного для осени, но при этом отличающуюся необыкновенной красотой. Стихотворение очень торжественное, спокойное, она дарит чувство умиротворения.Стихотворение было написано Федором Тютчевым в 1857 году.

Жанр: пейзажная лирика.

Тема: осень.

Стихотворение состоит из трех строф, каждая из которых рисует свою особенную картину и создает свое особое настроение. В первой строфе автор любуется красотой ранней осени, называя ее дивной порой. Во второй поэт описывает пустоту полей, которая кажется навевает грусть на него. Только тонкий волос паутины остался от буйного лета. Но в заключительной строфе автор полон надежды. Он говорит, что зима придет не скоро, и надо радоваться короткому периоду отдыха и спокойствия.

Это очень красивое стихотворение, в котором заметно философское размышление о смысле жизни, о том, что надо радоваться тому что имеешь и не требовать большего от природы.

Стихотворный размер ямб, рифмовка перекрестная АВАВ, в последней строфе кольцевая АВВА.Средства художественной выразительности в стихотворении “Есть в осени первоначальной”

Эпитеты: осени первоначальной, дивная пора, лучезарны вечера, бодрый серп, тонкий волос, праздной борозде, чистая и теплая лазурь.

Метафоры: день стоит, паутинки волос, пустеет воздух, льется лазурь.

Сравнения: день как бы хрустальный.

Олицетворения: серп гулял, отдыхающее поле.

Пословицы к стихотворению “Есть в осени первоначальной”

Осеннее тепло обманчиво.

Осень пришла, урожай принесла.

Тот дурак, кто пирогу не рад.

Не радуйся нашедши, не плачь потерявши.

Душевное спокойствие лучше богатства.

Читать краткое содержание, краткий пересказ стихотворения “Есть в осени первоначальной”

В ранней осени есть очень красивая, но короткая пора. В это время дни кажутся хрустальными, а вечера лучезарными.

Поля опустели, нигде не гуляет серп и не падает колос. Только паутинка сверкает в борозде.

Но зимние бури настанут еще не скоро. И чистая лазурь льется на отдыхающее поле.Рисунки и иллюстрации к стихотворению “Есть в осени первоначальной”

Слушать актёрское чтение стихотворения “Есть в осени первоначальной”

Читать стихотворение “Есть в осени первоначальной”

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё — простор везде,-

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь —

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле…Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной» анализ стихотворения

Фёдор Иванович Тютчев признанный мастер лирики о природе. Его произведения напоминают красочные зарисовки изменений в окружающем мире: зимние узоры, тёплый летний ветерок, дивная осенняя пора, когда природа только начинает увядать. О последней поэт говорит с особой трепетностью и умиротворением. Познакомившись с кратким анализом «Есть в осени первоначальной» по плану, ученики 6‑го класса смогут оценить мастерскую передачу чувств и ощущений посредством русского поэтического языка. Краткий разбор произведения поможет им легко справиться с заданиями по лирике Тютчева на уроках литературы.

Краткий разбор произведения поможет им легко справиться с заданиями по лирике Тютчева на уроках литературы.

Полный текст стихотворения Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной»

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора –

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все – простор везде, –

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь –

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле…

Август 1857 г.

Краткий анализ стиха «Есть в осени первоначальной» Ф.И. Тютчев

Вариант 1

Поэзия Фёдора Ивановича Тютчева изображает картины русской природы. Стихотворение “Есть в осени первоначальной…” было написано в одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году. В этом произведении запечатлён замечательный осенний пейзаж.

Стихотворение является образцом художественного стиля поэта. Здесь Фёдор Иванович Тютчев делится чувствами, которые дарит красивая осень. Одиночество и чувство утраты, спокойствие и немая радость царят в душе поэта. Изображая то, что открывается взгляду поэта, и представляя прошлое и будущее, Ф. И. Тютчев раскрывает свои мысли и чувства.

Произведение богато эпитетами: ” в осени первоначальной”, “дивная пора”, “день хрустальный”, лучезарны вечера”, “бодрый серп”, “паутины тонкий волос”, “праздная борозда”, “чистая и тёплая лазурь”, “отдыхающее поле”.

Эпитеты позволяют глубже раскрыть пейзаж. Автор вкладывает глубокий смысл в короткие строки:

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Эпитеты позволяют читателю самостоятельно домыслить эти образы, представить осенний пейзаж. Такое может быть, когда солнце светит ярко, но ласково, спокойно, а вечером на небе появляются яркие оранжевые и жёлтые облака.

Вместе с тем эпитеты служат для передачи авторского отношения и чувств. Автор грустит о той поре, когда “бодрый серп гулял”. Теперь ему становится тоскливо оттого, что “паутины тонкий волос блестит на праздной борозде”.

Автор грустит о той поре, когда “бодрый серп гулял”. Теперь ему становится тоскливо оттого, что “паутины тонкий волос блестит на праздной борозде”.

Это произведение является ярким образцом творчества русского поэта. Любовь к родине, изображение красоты русской природы — основные мотивы творчества Фёдора Ивановича Тютчева.

Вариант 2

Пейзажной лирике Тютчева Федора Ивановича стоит приделить большое внимание. Это непросто описание природы, это целый момент жизни пережитый, описанный и наполнен смыслом. Невозможно читать стихотворение автора и не представлять ту красу, о которой идет речь. Большого внимания требует стихотворение «Есть в осени первоначальной…», потому как автор не любил осень и считал ее, символизирующей смерть живой природы.

Но не восхищаться ее красой он также не мог. Поэтому 22 августа 1857 года возвращаясь с дочерью в Москву, он был поражен красотой окружающей природы и сделал черновик данного стихотворения. Относят его уже к более зрелой лирике поэта.

Период, описанный в стихотворении, еще не совсем наступившая осень, а последние теплые деньки, называемые в народе «бабьим летом». Автор использует много красивых эпитетов, делая тем самым стихотворение сказочным и запоминающимся. День в него приобретает хрустальный цвет, а вечера стаю лучезарными. Также видна взаимосвязь человека и природ. Появляется образ поля, где гулял серп и падал колос.

Стихотворение состоит из трех строф, написанных разностопным ямбом. Рифмовка в первых двух строфах используется перекрестная, а в последней — опоясывающая. Мужские и женские рифмы чередуются, создавая музыкальное звучание, а использование длинных и коротких строк показывает недолговечность и непостоянство природы.

Федор Тютчев всегда показывал, что осень наводит на него угнетение и тоску. Она напоминает о том, что все в жизни имеет свой финал и человеческая жизнь не исключение. А в более зрелом возрасте такие вещи ощущаются сильнее, поэтому унылый осенний период автор старался проводить за границей, так он спасался от увядающего русского пейзажа. Но предшествие осени и теплые последние деньки очень любил.

Но предшествие осени и теплые последние деньки очень любил.

Вариант 3

«Есть в осени первоначальной…» было написано Тютчевым в 1957 году в середине творческого пути автора. Вдохновило автора окружающая природа, в один из дней он возвращался домой с дочерью и был поражен картиной вокруг.

Стихотворение пронизано лиризмом и тонким описанием пейзажа начала осени. Ведь эта пора по-особенному волшебна, автор показал некую грань между уходом лета и появлением нового времени года.

Главную роль в описании принимают эпитеты, автор называет эту пору “дивной”, показывая этим не только красоту осени, но и необыкновенность дней. Одной из характерных особенностей творчества Тютчева было объединение человека и природы, особенно видно это в стихотворении благодаря образу поля и метомимий.

Третья строфа повествует о том, что всё живое чувствует приближение зимы. Для поэта осень была как зрелость человека, мудрость. Это стихотворение несет легкий осенний воздух, некую печать и нежную грусть.

Произведение состоит из трех строф, Тютчев использовал перекрестную рифмовку и музыкальный ритм. Среди художественных средств не только эпитеты играют главную роль, еще есть сравнения, метафоры, олицетворения и антитезы.

Стихотворение «Есть в осени первоначальной» – анализ по плану

Вариант 1

История создания

Говоря об истории создания произведений Тютчева, нужно вспомнить, что поэт много времени проводит в пути, что давало ему возможность постоянно любоваться красотой и изменчивостью русской природы. Стихотворение было написано в 1857 году в августе, когда всё живое готовится к наступлению осени.

Тютчев с дочерью направлялся из Овстуга в Москву, когда его настигло вдохновение. Он стал набрасывать стихи на листке со списком дорожных затрат. Дочь, заметив, что руки отца дрожат от нетерпения, а ухабы на дороге не дают сосредоточиться, дописала вторую часть только что родившегося стихотворения под его диктовку.

Впервые это произведение было опубликовано спустя год в журнале «Русская беседа».

Тема

Прочитав стихотворение «Есть в осени первоначальной», трудно поверить, что его автор недолюбливал это время года. Тютчеву осень навевала тоску от осознания, что жизнь явление быстротечное. Но в данном стихотворении поэт изображает чудесный миг, когда природа ещё только готовится попасть под власть холодной зимы и словно замерла во всём своём великолепии.

Тема произведения — осенняя природа. Но пейзажной лирике Тютчева свойственно параллельное отражение размышлений о жизни и месте человека в ней. Поэтому в данной работе есть и вторая тема — размышления о жизни.

Стихотворение озвучивает ряд проблем:

Взаимосвязь человека и природы. Начало осени прекрасно, но впереди морозная зима. Период зрелости в жизни людей тоже прекрасен, но юные годы остались позади, а впереди неумолимо приближение старости.

Труд и человек. Нелёгок труд крестьянина, но он наполняет жизнь смыслом.

Смысл жизни. Наступление осени благоволит подведению итогов, уходящего года, оценке его со стороны.

Композиция

Стихотворение состоит из 3‑х четверостиший, каждое из них выступает в качестве самостоятельной пейзажной зарисовки. Однако законченность и истинный смысл четверостишия обретают, лишь при прочтении как единого целого.

Жанр

Стихотворение «Есть в осени первоначальной» относится жанру пейзажной и философской лирики. Тютчев — поэт «чистого искусства», непонимающий в поэзии преобладания социальных вопросов. В этом произведении, как и во многих других его работах, сочетаются два художественных направления: реализм и романтизм. Поэтому его строки окрашены точными картинами окружающей природы в сочетании с эмоциональным состоянием автора.

Стихотворение написано разностопным ямбом. В первых двух четверостишьях рифмовка перекрёстная, а в третьем — опоясывающая. Чередуются мужская и женская рифмы. Так создаётся впечатление музыкального звучания. Длинные строки сменяют короткие, характеризуя непостоянство и быстротечность природного состояния.

Так создаётся впечатление музыкального звучания. Длинные строки сменяют короткие, характеризуя непостоянство и быстротечность природного состояния.

Средства выразительности

Тютчев известен использованием изысканных средств выразительности богатого на поэтику литературного русского языка. Для создания в стихотворении доподлинного ощущения постоянной связи человека и природы поэт использует следующие художественные приёмы:

Изящные эпитеты: «…лучезарны вечера», «…бодрый серп…», «…на праздной борозде», которые с точностью передают высшую степень восхищения окружающей природой.

Метафоры: «И льётся чистая и тёплая лазурь», «…паутины тонкий волос».

Олицетворения: «…день стоит…», «…серп гулял…».

Сравнения: «…день стоит как бы хрустальный», то есть прозрачный, хрупкий, неосязаемый и для поэта, и для его читателя.

Метонимию, точнее её разновидность синекдоху: «…падал колос»

В произведении дважды встречаются многоточия, которые создают ощущения недосказанности и возможность «додумать», представить любому из читателей собственную картину «первоначальной» осенней поры.

Вариант 2

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…» Ф. И. Тютчева — одна из самых прекрасных, поэтичных, мелодичных и совершенных по степени художественного дарования элегий.

Элегия — жанр, в котором доминирует определенная философская направленность, мотив прощания, ухода, сохранения чистоты души. Ф. И. Тютчев использует образы природы для выражения сложного мира человеческой души. При этом в его художественном мире проявляется пристрастие именно к пограничным состояниям души и природы.

Тютчевские элегии, мелодичные пейзажные зарисовки — один из способов преодолеть жизненное одиночество. Поэт неоднократно жаловался на некие «припадки тоски», которые порождало, вероятнее всего, ощущение конечности бытия.

Известно, что Федор Иванович не считал себя профессиональным поэтом. Его лирические откровения — чаще всего импровизации, зарисовки, сделанные по мотивам живых впечатлений. Поэт порой сам ощущал их незавершенность, недостатки и огрехи. Однако именно благодаря этим качествам они и становятся столь запоминающимися и реалистичными. Необработанный слиток золота порой ценнее и важнее ювелирно отточенной подделки.

Однако именно благодаря этим качествам они и становятся столь запоминающимися и реалистичными. Необработанный слиток золота порой ценнее и важнее ювелирно отточенной подделки.

В стихотворении проявляется излюбленная черта поэтики Ф. И. Тютчева — подчеркивание вертикальных координат художественного пространства. В мировоззрении поэта этот прием связан с идеей перехода от земной жизни к бессмертию, от земли к небу.

Первая строфа в этой связи представляет собой небольшую экспозицию. С осенью всегда в поэзии связан мотив завершения определенного жизненного цикла природы: весной все расцветает, летом — благоухает, а осенью природа готовится к зимнему сну. Ф. И. Тютчев тонко выделяет в осени особый период — первоначальный.

Именно в это время природа стоит как бы на грани расцвета своей красоты во всей полноте и неизбежности скорого увядания. Эпитет «хрустальный» в полной мере характеризует хрупкость и кратковременность этого периода. В последней строфе «И лучезарны вечера» Ф. И. Тютчев подчеркивает мотив света.

И. Тютчев подчеркивает мотив света.

Во второй строфе поэт подчеркивает, что к осени заканчивается сбор урожая: «Где бодрый серп гулял и падал колос, Теперь уж пусто все». Интересен ход в построении второй строфы: от обобщенной картины сбора урожая к тончайшей художественной детали: «Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде».

Символично, что есть ощущение завершенности земледельческих работ, осознание важности их итогов, но при этом нет чувства беззаботной праздности. Простор и пустота вызывают у лирического героя лишь светлую печаль. Однако хрупкая красота мира природы заставляет его, забыв про все, стоять и любоваться: «И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле».

Таким образом, природа у Ф. И. Тютчева выполняет функцию гармонизирующего начала. Только в общении с природой человек способен познать ощущение вечности.

Вариант 3

История создания. Произведение “Есть в осени первоначальной…” (1857 г. ) Ф. И. Тютчев написал во время возвращения из имения в Москву. Потрясенный великолепным пейзажем поэт почувствовал прилив вдохновения и прямо в дороге перенес пришедшие на ум строки на бумагу. Произведение было впервые опубликовано в 1858 г.

) Ф. И. Тютчев написал во время возвращения из имения в Москву. Потрясенный великолепным пейзажем поэт почувствовал прилив вдохновения и прямо в дороге перенес пришедшие на ум строки на бумагу. Произведение было впервые опубликовано в 1858 г.

Жанр стихотворения — пейзажная лирика.

Основная тема произведения — особый период в начале осени, т. н. “бабье лето”. Тютчев обратил внимание на особое состояние природы в этот непродолжительный период: “день… как бы хрустальный”. Мимолетное возвращение летнего тепла кажется необъяснимым явлением. Возникает ощущение, что это очарование может быть легко разрушено. Сельскохозяйственные работы уже закончены. Поля опустели. Ничто не нарушает разлитого в природе спокойствия и умиротворения.

Автор подмечает незначительную, но характерную деталь: “паутины тонкий волос… на праздной борозде”. Опустела не только земля, но и воздушные просторы. Птицы улетели на юг; больше не слышно их пения. Человеку предоставляется последняя возможность насладиться теплом. До “зимних бурь” еще далеко, но прекрасная пора “бабьего лета” сменится осенней непогодой и слякотью. Этот период является переходным. Природа словно застывает в хрупком состоянии.

Человеку предоставляется последняя возможность насладиться теплом. До “зимних бурь” еще далеко, но прекрасная пора “бабьего лета” сменится осенней непогодой и слякотью. Этот период является переходным. Природа словно застывает в хрупком состоянии.

Композиция стихотворения последовательная. Оно состоит из трех строф, представляющих собой три больших предложения.

Размер произведения — разностопный ямб. Рифмовка перекрестная (первая и вторая строфа) и опоясывающая (последняя строфа).

Выразительные средства. Красоту осеннего пейзажа подчеркивают эпитеты (“дивная”, “лучезарны”, “чистая и теплая”), сравнение (“как бы хрустальный”). Эпитеты “праздный” и “отдыхающее” намекают на закончивших свою работу крестьян. Ощущение незримого присутствия человека достигается с помощью олицетворений: “серп гулял”, “падал колос”.

Главная мысль произведения заключается в том, что человек составляет с природой единое целое. Городские жители давно утратили ощущение этого единства. Жизнь же простых крестьян полностью подчинена смене времен года. Весна — пробуждение природы и начало сельскохозяйственных работ. Лето — расцвет животного и растительного мира, самая горячая пора для земледельца.

Городские жители давно утратили ощущение этого единства. Жизнь же простых крестьян полностью подчинена смене времен года. Весна — пробуждение природы и начало сельскохозяйственных работ. Лето — расцвет животного и растительного мира, самая горячая пора для земледельца.

Начало осени — “хрустальное” состояние природы, заслуженная возможность для человека отдохнуть. Эта “пауза” необходима для подготовки к суровой русской зиме. Немногие русские поэты (за исключением Пушкина) с такой теплотой и любовью относились к осени. Традиционно это время года ассоциируется с упадком жизненных сил, смертью, тоской и печалью. Произведение Тютчева, напротив, очень оптимистично. Поэт рад, что до зимы еще далеко. В наступлении осени он видит достижение природой особой гармонии и красоты.

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной»

Вариант 1

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…» было создано Ф. И. Тютчевым 22 августа 1857 года. Возвращаясь с дочерью из имения Овстуг в Москву, вдохновленный окружающей картиной поэт быстро набросал строки стихотворения в записную книжку. Относящееся к зрелой лирике (на момент написания поэту было 54 года) стихотворение впервые увидело свет в 1858 году — оно было опубликовано в журнале «Русская беседа».

Относящееся к зрелой лирике (на момент написания поэту было 54 года) стихотворение впервые увидело свет в 1858 году — оно было опубликовано в журнале «Русская беседа».

Проникнутая тончайшим лиризмом пейзажная зарисовка запечатлела картину самого начала осени, той поры, которая традиционно называется «бабьим летом». На период начала осени указывает создающий настроение раздумья эпитет «первоначальной» в нулевом названии стихотворения. Признанный мастер, Тютчев сумел описать в стихотворении переходный период, зыбкую грань между летним расцветом и зарождением нового времени года.

Ведущую роль в раскрытии образа ранней осени играют в стихотворении эпитеты. Называя эту пору «дивной», Тютчев указывает не только на ее красоту, но и обращает внимание на необычность этих дней, обладающих особой притягательностью. Природа преподносит свой удивительный подарок, передавая прощальный теплый привет от уходящего лета.

Эпитет «хрустальный» по отношению к дню вмещает и игру света, и прозрачность осеннего неба, теряющего яркость летних красок. Слово «хрустальный» передает звонкость осеннего дня, создавая ощущение хрупкости этой красоты.

Слово «хрустальный» передает звонкость осеннего дня, создавая ощущение хрупкости этой красоты.

Эпитет «лучезарны вечера» передает появление новых цветов, создаваемых заходящим солнцем. По всей земле светило разливает теплый свет. Прозрачно-голубое небо («чистая и теплая лазурь») празднует вместе с землей наступление осени.

Тесная взаимосвязь природы и человека, характерная для творчества Тютчева, ярко проявляется в стихотворении введением в пейзаж образа поля и метонимий «падал колос» и «серп гулял».

В третьей строфе все явственнее ощущается дыхание осени и звучит напоминание о грядущей зиме («но далеко еще до первых зимних бурь»). С восклицанием поэта о пустоте («Теперь уж пусто все») появляется мотив звенящей тишины («птиц не слышно боле»), несущей покой и умиротворение. И природа, и человек нуждаются в этой паузе, возможности насладиться тишиной и разлитой в пространстве гармонией.

Поэт сравнивает осень с закатом жизни, но не с приближающейся старостью, а со зрелостью и мудростью, которую дает прожитый возраст. Тютчев охватывает поэтическим взором все огромное пространство – от кажущихся необъятными опустевших полей до мельчайшей детали – тонкого волоса паутины. Оглядываясь на прожитые годы, человек особенно остро ощущает в такие моменты свою принадлежность к этому миру, свое единство с природой. Именно поэтому стихотворение, словно сотканное из легкого прозрачного осеннего воздуха, вызывает светлую печаль и нежную грусть.

Тютчев охватывает поэтическим взором все огромное пространство – от кажущихся необъятными опустевших полей до мельчайшей детали – тонкого волоса паутины. Оглядываясь на прожитые годы, человек особенно остро ощущает в такие моменты свою принадлежность к этому миру, свое единство с природой. Именно поэтому стихотворение, словно сотканное из легкого прозрачного осеннего воздуха, вызывает светлую печаль и нежную грусть.

Состоящее из трех строф стихотворение написано разностопным ямбом; двухсложная стопа имеет ударение на втором слоге. Поэт использует перекрестную рифмовку в первых двух строфах и охватную (опоясывающую) рифмовку в последней строфе. Ритм стихотворения очень музыкальный. Чередование мужской и женской рифмы, длинных и коротких строк создают ощущение непостоянства и недолговечности красоты природы.

Все стихотворение представляет собой три длинных предложения. Повтор многоточий создает атмосферу размышлений, ощущение недосказанности, рождающее различные ассоциации.

Стихотворение изобилует не только эпитетами, но и другими средствами выразительности: метафорами (льется чистая и теплая лазурь), сравнениями (весь день стоит как бы хрустальный), олицетворениями (паутины тонкий волос), антитезой (серп гулял – пусто все). Тютчев использует такую разновидность метонимии, как синекдоха: серп гулял, падал колос, паутины тонкий волос. Единственное число укрупняет предметы, придавая им весомость и выделяя из остальных.

Чуткий певец природы, Тютчев свойственными только ему красками создал в стихотворении пленяющую своей красотой картину ранней осени – наполненное одухотворенными образами воплощение гармонии мира.

Вариант 2

Ф. И. Тютчев в своем творчестве очень мастерски описывает природу, одухотворяя ее и наполняя образами. В своих произведениях, автор очень ярко и красочно передает увиденный пейзаж. Он любит природу и понимает ее, придает ей образ живого существа и наполняет жизнью.

В своих произведениях он показывает неразрывную связь между природой и жизнью человека, единство и взаимозависимость – основная мысль, которая проходит через все творчество Тютчева. В стихотворении «Есть в осени первоначальной…», поэт описывает период ранней осени, когда природа необычайно красива и на прощанье дарит свои яркие краски.

В стихотворении «Есть в осени первоначальной…», поэт описывает период ранней осени, когда природа необычайно красива и на прощанье дарит свои яркие краски.

Поэт утверждает, что «есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора». Этими словами он указывает на особенность этой поры, ее он называет дивной, видит в ней таинственность и необычность. Автор нежно и трепетно описывает период начала осени, это тот самый момент, когда следует любоваться ее дивною красою, потому, что эта пора очень коротка.

Описывая дни этой поры, автор использует сравнение «хрустальный день», это придает ощущение трепетности, дорогого удовольствия и показывает необычайную чистоту и свежесть этих дней. А вечера автор наделяет теплом, описывая их как «лучезарны». «Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера.» — необыкновенная красота, которую поэт сумел передать словами.

В продолжение описания этой чудесной картины ранней осени, поэт обращает внимание на осеннее поле. Там когда-то, очень бодро гулял серп и работы было переделано очень много, но сейчас все убрано. И все пусто, «лишь паутины тонкий волос, блестит на праздной борозде».

И все пусто, «лишь паутины тонкий волос, блестит на праздной борозде».

В этой части стихотворения появляется некий двойственный образ, и описания самой природы и связь ее с жизнью человеческой. Здесь осень сравнивается с закатом жизни, когда уже все сделано и «праздно», проходят дни. Это стихотворение призавает поразмышлять о вечном.

Далее поэт говорит о том, что птицы уже улетели и воздух стал пустой, однако еще есть время, потому, что «далеко еще до первых зимних бурь». И на пустынное, отдыхающее поле льется чистая и теплая лазурь. В народе это время осени называют бабьим летом, это очень яркое и короткое мгновение и очень важно в людской суете не упустить шанс, чтобы налюбоваться этою красотою. Есть бабье лето чудесной золотой осени и в жизни каждого человека.

Замечательный русский поэт Ф. И. Тютчев доносит до читателя удивительные впечатления, которые дарит человеку природа в простых вещах. Каждое мгновение единения с природой оставляет в душе неизгладимое впечатление.

Тема стихотворения – состояние природы в первые дни осенней поры. Автор невероятно красиво и правдоподобно описывает то, как выглядит и как «ощущает» себя природа в «осени первоначальной».

Настроение стихотворения полностью умиротворённое, спокойное, полное тихих дум о будущем и, в то же время, не забывающее о настоящем, о ценности этого осеннего мига.

Произведение состоит из трёх четверостиший, каждое из которых является отдельной пейзажной зарисовкой, но свой истинный смысл, значение они обретают, только соединившись в одно целое.

Для передачи всех чувств и мыслей автор использует различные художественные приёмы. Здесь присутствуют эпитеты: дивная пора, лучезарные вечера, бодрый серп, праздная борозда и др. Есть также олицетворения: день стоит, серп гулял, льётся лазурь. И ещё присутствуют метафоры: паутины тонкий волос, отдыхающее поле и др. Эти приёмы как нельзя лучше помогают поэту достичь тех живых впечатлений, которые он и хотел передать своим произведением.

Основная идея стихотворения – каждый момент, каждое время года должно быть нам драгоценно, нужно уметь видеть прекрасное в каждом дне, оставляя при этом в памяти прошлое и будущее.

Это стихотворение по-настоящему оставило во мне неизгладимое впечатление, поэт мастерски передал все чувства, краски, эмоции, которые очень близки и мне.

Вариант 3

Федор Иванович Тютчев – непревзойденный русский поэт, современник Пушкина, Жуковского, Некрасова, Толстого, оставивший богатое творческое наследие. Смысл жизни для Тютчева в любви. Не только к женщине, но и природе, Родине, всему живому. Лирика его многогранна.

В ней можно выделить: философские, гражданские, пейзажные и любовные мотивы. Поэт восхищался природой родного края, тосковал о ней, когда работал и жил в Европе. Она находит глубокое отражение в его творчестве. Этот поэтический мир, воссозданный на основе личных впечатлений, настолько яркий и точный, что кажется, будто ты находился рядом с поэтом, когда тот любовался видами, описанными в тексте.

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…» появилось 22 августа 1857 года. В тот день поэт возвращался вместе с дочерью из поместья Овстуг в столицу. И был поражен окружавшим их пейзажем. Москва не могла похвастаться нетронутой, чистой, природной красотой. В большом городе не так заметны перемены в погоде. Истосковавшись по живописным просторам, восхищенный Федор Иванович тут же делает поэтический набросок в своем блокноте, который неизменно его сопровождал. Лирическая пейзажная зарисовка дарит нам картину самого начала осени.

Был конец августа, но уже чувствовались перемены в воздухе, погоде, деревья начинали одеваться в золото и медь. Лето отступило, но буквально на несколько шагов. Эту тонкую грань перехода от одного времени года к другому запечатлел поэт. Стихотворение пронизано лиризмом, острым чувством предвкушения чего-то нового. Федор Иванович с внимательностью, свойственной только творческим людям, отмечает, что описанный период очень короткий, его не каждый сможет уловить. Еще не запущен процесс увядания, подготовки к зиме и окружающий мир дарит самые яркие краски на прощание.

Еще не запущен процесс увядания, подготовки к зиме и окружающий мир дарит самые яркие краски на прощание.

Природа Тютчева одухотворена, наполнена образами. Наделение погодных явлений жизнью, осознанной деятельностью свойственно многим писателям. Одним из первых принцип художественного параллелизма использовал М. Ю. Лермонтов. Автор знакомит нас с таинствами ранней осени. Даже самому поэту не хватает слов, чтобы отразить особенности увиденного времени и свой восторг. Он использует сравнение августовского дня с хрусталем. Он такой же прекрасный, в нем отражается весь мир, но в то же время хрупкий, мимолетный, его невозможно удержать, зафиксировать.

А вечера еще более великолепны, они «лучезарны». Еще не наступила календарная осень, но у природы свои законы. Уже не слышно пения птиц, собран урожай, поля отдыхают, немного тоскуя, что больше не востребованы. Серебрятся водоемы, над которыми встает туман по вечерам, он и придает им «лучезарность». Ушел летний зной, ночи теперь прохладны. А журавли, собравшись в клин, с протяжными криками подались в сторону южных краев. О близкой осени говорит также «паутины тонкий волос».

А журавли, собравшись в клин, с протяжными криками подались в сторону южных краев. О близкой осени говорит также «паутины тонкий волос».

Воздух наполнен тишиной, покоем, кругом царит гармония. Природа замерла в тожественном ожидании, вот-вот наступит золотой сентябрь. Все понимают, что еще далеко до наступления снежных бурь, от этого еще приятнее, веселее на душе у людей, лесного зверья и других живых существ. В этом стихотворении нет унылого пейзажа, который мы можем встретить у Фета. Поэт избавляет нас от описания умирающей природы и унылой поры. До этого еще далеко.

Оголенные деревья, холодные дожди, ветер, срывающий последнюю листву – до всего этого еще есть время. Время, чтобы насладиться красотой, счастьем. Описанию способствуют средства художественной выразительности, подобранные поэтом. Сам Тютчев редко видел русскую осень. Данный период он чаще встречал в Европе. Поэтому для него увиденное было особенно ценным. Прочитанное стихотворение оставляет радость, умиротворение – эмоции, сходные с чувствами, испытанными самим автором.

Вариант 4

Поэтическое произведение, как известно, по своему содержанию гораздо сложнее прозаического: здесь и огромный тематический материал, “втиснутый” в весьма ограниченную форму, и приращение смыслов, ускользающих от невнимательного взгляда, и масса недосказанного, возникающего в воображении проницательного читателя. Каждое слово в лирическом произведении, даже самом небольшом, может рассказать о многом.

В стихах Тютчева, непревзойденного мастера пейзажной лирики, слово получает новое значение: оно начинает звучать по-другому. Почти все его стихи — это оригинальные зарисовки различных времен года: читая стихи Ф. И. Тютчева, читатель может тотчас же воспроизвести в своем воображении черты зимы или лета, весны или осени.

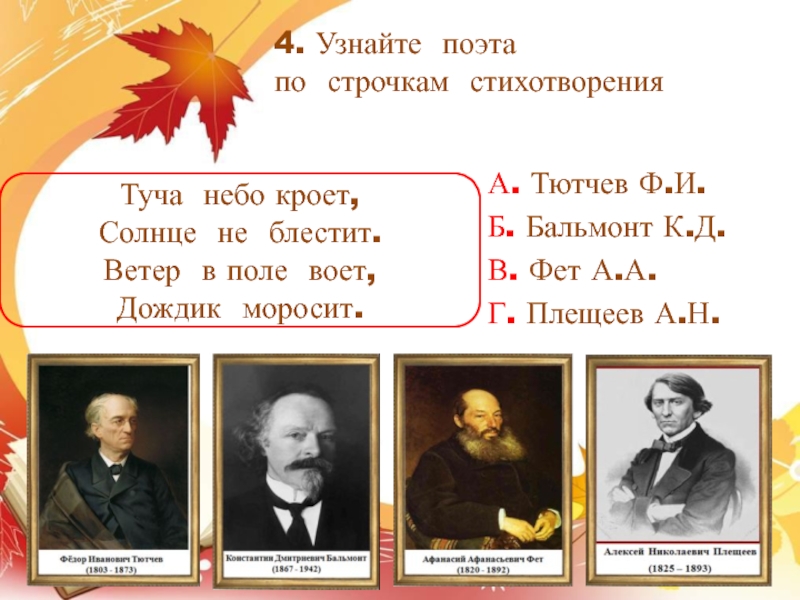

Есть стихи об осени у Пушкина, Карамзина, Лермонтова, Бальмонта, Плещеева, но изображение природы у Тютчева заслуживает самого пристального внимания. Невозможно представить себе жизнь человека, в которой нет места восхищению красотой окружающего мира. Восхищение красотой природы — одно из отличающих черт поэзии Тютчева. Именно поэтому каждое стихотворение, восхваляющее родную природу, заслуживает самого пристального внимания.

Восхищение красотой природы — одно из отличающих черт поэзии Тютчева. Именно поэтому каждое стихотворение, восхваляющее родную природу, заслуживает самого пристального внимания.

Тютчев изображает природу как живое существо, которое живет и изменяется. Поэт показывает, насколько тесно связана природа с жизнью человека. Действительно, окружающий мир оказывает на человека огромное влияние. В данном стихотворении поэт говорит о начале осени. Это удивительно красивая пора.

Природа словно дарит на прощание все свои яркие краски. Природа готовится ко сну, напоследок радует человеческий взор волшебной красотой. Дни становятся невыразимо прекрасными, мир вокруг удивительно красив. Особую радость доставляет погода — мягкая, поражающая своим волшебным спокойствием:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Но вместе с тем человеческую душу тревожат тягостные мысли. Осень всегда напоминает о скором наступлении холодов. Поэтому в окружающем мире появляются некие изменения, заставляющие особенно остро переживать последние дни тепла.

Осень всегда напоминает о скором наступлении холодов. Поэтому в окружающем мире появляются некие изменения, заставляющие особенно остро переживать последние дни тепла.

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все — простор везде, —

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Люди заканчивают свои привычные работы, связанные с наступлением нового сезона. Полным ходом идет приготовление к зиме. Теперь уже поля не радуют буйным ростом пшеницы, постепенно подкрадываются холода.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь —

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле…

Природа дарит человеку чудесную возможность отдохнуть перед наступлением зимних вьюг, порадоваться красоте окружающего мира. Тем более что привычные работы закончены и можно погрузиться в созерцание красот природы.

Стихотворение создает яркое и отчетливое ощущение неразрывной связи человека с окружающим миром. Красота природы не существует сама по себе. Она заставляет человека особенно остро ощутить свою принадлежность к этому миру. Невозможно придаваться мрачным раздумьям и размышлениям, наблюдая за неторопливой сменой сезонов, влияющей на настроение так ненавязчиво и легко.

Поэт использует самые изысканные эпитеты, передающие его отношение к окружающему миру: “дивная пора”, “хрустальный день”, “лучезарный вечер”. Что стоит за этими словами? Прежде всего поэт хочет показать свое восхищение всем, что его окружает. Вся природа наслаждается сменой сезонов, наступлением красивейшего времени года — осени.

“Хрустальный день” — это удивительная неосязаемая драгоценность. К ней невозможно прикоснуться, ее можно только ощутить. И сколь счастлив должен быть человек, умеющий восторгаться тем, что его окружает! “Хрустальный день” в понимании читателя кажется удивительно красивым и прозрачным. Привычные очертания предметов и явлений в прозрачном воздухе начинают казаться еще более чистыми и нежными.

Привычные очертания предметов и явлений в прозрачном воздухе начинают казаться еще более чистыми и нежными.

Эта удивительно красивая “дивная” пора очень коротка. Не успеешь оглянуться, как возьмут свое холода. И окружающий мир потеряет столь волнующую яркость красок. Первые холодные дожди и ветра смоют прозрачность и лучезарность “хрустального дня”. И человеку останется только вспоминать об этой удивительной поре. Не случайно упоминается “паутины тонкий волос”. Волосок всегда может легко порваться. И так непременно произойдет, как только пройдет период, отпущенный природой на любование первоначальной осенью.

Окружающая природа именно сейчас навевает мысли о свободе, ведь человека окружает ничем не скрываемый простор. Поле опустело. Но пустота эта не печальная, а, наоборот, радостная. Поле отдыхает, земля хорошо потрудилась, подарила людям великолепный урожай. Мягкие лучи солнца освещают все вокруг, подчеркивая и выявляя всю выразительность отдельных деталей.

Летом солнце иссушает, оно слишком жестокое, поэтому от него хочется спрятаться. Осеннее солнце, наоборот, мягкое, ласковое. Хочется сполна насладиться его сиянием и теплом. Особую радость дарит вечер: ни ветерок, ни дождичек не омрачают великолепия окружающей природы.

Осеннее солнце, наоборот, мягкое, ласковое. Хочется сполна насладиться его сиянием и теплом. Особую радость дарит вечер: ни ветерок, ни дождичек не омрачают великолепия окружающей природы.

“Лучезарный вечер” словно сияет разными красками. Палитра природы удивительно богата. В ней множество цветов, оттенков и полутонов. Даже самый лучший художник не может сравниться с картиной, которую пишет сама осень. “Льется чистая и теплая лазурь”. Лазурь напоминает о чистом, нежно-голубом цвете.

Именно таким предстает окружающий мир с наступлением ранней осени. В этом стихотворении воспевается осеннее спокойствие, которое также является отличительным признаком этого сезона. Тишина волнует, заставляет задуматься над человеческой жизнью. Созерцание красот окружающего мира — это одна из возможностей сделать человека хотя бы немного счастливее.

Ранняя осень — это совершенно особая пора, она не похожа на все остальные времена года. Тютчев напоминает о лете в тот момент, когда говорит о “бодром серпе”. “Где бодрый серп гулял и падал колос”… Действительно, летом кипит работа, нет времени отвлечься и внимательно осмотреться вокруг. А осень позволяет человеку отвлечься от постоянного круговорота своих собственных дел и предаться созерцанию красот природы. Именно сейчас блестит на солнце паутина. И эта деталь выглядит совершенно отстраненной, но вместе с тем заставляет задуматься относительно незаметных, практически неощутимых деталей, которые обычно ускользают из поля зрения.

“Где бодрый серп гулял и падал колос”… Действительно, летом кипит работа, нет времени отвлечься и внимательно осмотреться вокруг. А осень позволяет человеку отвлечься от постоянного круговорота своих собственных дел и предаться созерцанию красот природы. Именно сейчас блестит на солнце паутина. И эта деталь выглядит совершенно отстраненной, но вместе с тем заставляет задуматься относительно незаметных, практически неощутимых деталей, которые обычно ускользают из поля зрения.

Сейчас отдыхает не только человек, но и сама природа. Но этот отдых не имеет ничего общего с ленью и праздностью, это прежде всего награда за долгую и упорную работу. Поэт подчеркивает красоту, легкость окружающей природы. И использует для этого яркие образные средства.

В стихотворении часто встречаются многоточия. Они создают ощущение медлительности и некоторой недосказанности. Именно так и должно быть на самом деле, ведь размышления об осеннем пейзаже никогда не могут быть связаны с бурными эмоциями. Стихотворение навевает множество различных ассоциаций. Каждый читатель представляет себе собственную картину красоты окружающей природы, которая возможна в начале осени.

Стихотворение навевает множество различных ассоциаций. Каждый читатель представляет себе собственную картину красоты окружающей природы, которая возможна в начале осени.

выпиши эпитеты из стихотворения ф.и. тютчева есть в осени первоначальной

Работа в группах. 2 1 1. Выпишите существительные 1. Выпишите глаголы с пропу- с пропущенными буквами. щенными буквами. Объясни- Объясните орфограммы. … те орфограммы. 2. Подберите к имени Маша 2. Подберите к имени Вовка суффикс с уменьшительно- суффикс с уменьшительно- ласкательным значением. ласкательным значением. 3. Запишите однокоренные 3. Запишите однокоренные слова к глаголу ходить. слова к глаголу дать.

Я живу в сельском доме на тихой улице. В моём доме два этажа, подвал и чердак. Ещё у нас есть гараж и мастерская. На первом этаже расположены кухня, з … ал и комната родителей. Моя комната находится на втором этаже. Наш дом очень красивый. Папа построил его сам. Это описание.

расказ по картинке пж

РУССКИЙ ЯЗЫК И . полните домашнее задание 169. Спишите, Вставляя пропущенные проверки подберите однокоренные слова Поставьте в словах ударение. покрас

…

неть — красный Покричать – крик поб..леть – поб..жать – пос..неть – – ПОЗВ.Нить — ПОЖ. Лтеть — ПОСВ..ТИТЬ – АЛЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

полните домашнее задание 169. Спишите, Вставляя пропущенные проверки подберите однокоренные слова Поставьте в словах ударение. покрас

…

неть — красный Покричать – крик поб..леть – поб..жать – пос..неть – – ПОЗВ.Нить — ПОЖ. Лтеть — ПОСВ..ТИТЬ – АЛЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Облако слов на тему дружба Помогите пожалуйста

Помогите 7 класс дам 30 баллов

гние и (167) Составьте текст на тему «Первый снег к лицу земле», используя слова для справок, рукава, бархатные платья, белоснежные юбочки, стеклянные … бусы, меховые Слова для справок: ПОДОшёл к окну, примерили новый наряд, кружевные шапки, пушистые снежинки, белый ковёр, птичьи следы. Укажите падеж и склонение имён существительных в единственном числе.

Составить текст по этой картине быстрее

распространи предложения, включив однородные члены. первое предложение должно получиться с однородными дополнениями,а второе-с однородными сказуемыми.

…

например:1)девочка достала с полки конфеты. 2)мы смастерили скворечник.

2)мы смастерили скворечник.

Сделать синтактический разбор 1) Миша один из сыновей заведовал опытной ихтиологической станцией на озере 2) По вечерам художник встречался со со св … оим новым другом 3) Ребята занимающийся изучением быта и культуры народов Древней индии отправились в экспедицию

Природа в стихах ф. и. тютчева: анализ стихотворения “есть в осени первоначальной…” | Культура

Анализ стихотворения «Есть в осени первоначальной» Тютчева

Фёдор Иванович Тютчев признанный мастер лирики о природе. Его произведения напоминают красочные зарисовки изменений в окружающем мире: зимние узоры, тёплый летний ветерок, дивная осенняя пора, когда природа только начинает увядать.

О последней поэт говорит с особой трепетностью и умиротворением. Познакомившись с кратким анализом «Есть в осени первоначальной» по плану, ученики 6-го класса смогут оценить мастерскую передачу чувств и ощущений посредством русского поэтического языка.

Краткий разбор произведения поможет им легко справиться с заданиями по лирике Тютчева на уроках литературы.

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Есть в осени первоначальной.

История создания: стих написан в 1857 году во время поездки из Овстуга в Москву

Тема стихотворения: осенняя пора и размышления о жизни.

Композиция: стихотворение состоит из трёх четверостиший.

Жанр: пейзажная лирика.

Стихотворный размер: размер стиха ямб, рифма — перекрёстная.

Метафоры: «И льётся чистая и тёплая лазурь».

Эпитеты: «бодрый серп», «отдыхающее поле».

Сравнения: «…день стоит как бы хрустальный».

Олицетворения: «…серп гулял…».

Метонимия: «…падал колос».

Говоря об истории создания произведений Тютчева, нужно вспомнить, что поэт много времени проводит в пути, что давало ему возможность постоянно любоваться красотой и изменчивостью русской природы. Стихотворение было написано в 1857 году в августе, когда всё живое готовится к наступлению осени.

Стихотворение было написано в 1857 году в августе, когда всё живое готовится к наступлению осени.

Тютчев с дочерью направлялся из Овстуга в Москву, когда его настигло вдохновение. Он стал набрасывать стихи на листке со списком дорожных затрат. Дочь, заметив, что руки отца дрожат от нетерпения, а ухабы на дороге не дают сосредоточиться, дописала вторую часть только что родившегося стихотворения под его диктовку.

Впервые это произведение было опубликовано спустя год в журнале «Русская беседа».

Прочитав стихотворение «Есть в осени первоначальной», трудно поверить, что его автор недолюбливал осень. Тютчеву это время года навевало тоску от осознания, что жизнь явление быстротечное. Но в данном стихотворении поэт изображает чудесный миг, когда природа ещё только готовится попасть под власть холодной зимы и словно замерла во всём своём великолепии.

Тема произведения — осенняя природа. Но пейзажной лирике Тютчева свойственно параллельное отражение размышлений о жизни и месте человека в ней.

Поэтому в данной работе есть и вторая тема — размышления о жизни.

Стихотворение озвучивает ряд проблем:

- Взаимосвязь человека и природы. Начало осени прекрасно, но впереди морозная зима. Период зрелости в жизни людей тоже прекрасен, но юные годы остались позади, а впереди неумолимо приближение старости.

- Труд и человек. Нелёгок труд крестьянина, но он наполняет жизнь смыслом.

- Смысл жизни. Наступление осени благоволит подведению итогов, уходящего года, оценке его со стороны.

Стихотворение состоит из 3-х четверостиший, каждое из них выступает в качестве самостоятельной пейзажной зарисовки. Однако законченность и истинный смысл четверостишия обретают, лишь при прочтении как единого целого.

Стихотворение «Есть в осени первоначальной» относится жанру пейзажной и философской лирики. Тютчев — поэт «чистого искусства», непонимающий в поэзии преобладания социальных вопросов.

В этом произведении, как и во многих других его работах, сочетаются два художественных направления: реализм и романтизм.

Поэтому его строки окрашены точными картинами окружающей природы в сочетании с эмоциональным состоянием автора.

Стихотворение написано разностопным ямбом. В первых двух четверостишьях рифмовка перекрёстная, а в третьем — опоясывающая. Чередуются мужская и женская рифмы. Так создаётся впечатление музыкального звучания. Длинные строки сменяют короткие, характеризуя непостоянство и быстротечность природного состояния.

Тютчев известен использованием изысканных средств выразительности богатого на поэтику литературного русского языка. Для создания в стихотворении доподлинного ощущения постоянной связи человека и природы поэт использует следующие художественные приёмы:

- Изящные эпитеты: «…лучезарны вечера», «…бодрый серп…», «…на праздной борозде», которые с точностью передают высшую степень восхищения окружающей природой.

- Метафоры: «И льётся чистая и тёплая лазурь», «…паутины тонкий волос».

- Олицетворения: «…день стоит…», «…серп гулял…».

- Сравнения: «…день стоит как бы хрустальный», то есть прозрачный, хрупкий, неосязаемый и для поэта и для его читателя.

- Метонимию, точнее её разновидность синекдоху: «…падал колос»

В произведении дважды встречаются многоточия, которые создают ощущения недосказанности и возможность «додумать», представить любому из читателей собственную картину «первоначальной» осенней поры.

Будь в числе первых на доске почета

Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…»

Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора – Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос, Теперь уж пусто всё – простор везде, – Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Но далеко еще до первых зимних бурь – И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле…

Федор Иванович Тютчев – непревзойденный русский поэт, современник Пушкина, Жуковского, Некрасова, Толстого, оставивший богатое творческое наследие. Смысл жизни для Тютчева в любви. Не только к женщине, но и природе, Родине, всему живому. Лирика его многогранна. В ней можно выделить: философские, гражданские, пейзажные и любовные мотивы.

Поэт восхищался природой родного края, тосковал о ней, когда работал и жил в Европе. Она находит глубокое отражение в его творчестве. Этот поэтический мир, воссозданный на основе личных впечатлений, настолько яркий и точный, что кажется, будто ты находился рядом с поэтом, когда тот любовался видами, описанными в тексте.

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…» появилось 22 августа 1857 года. В тот день поэт возвращался вместе с дочерью из поместья Овстуг в столицу. И был поражен окружавшим их пейзажем.

Москва не могла похвастаться нетронутой, чистой, природной красотой. В большом городе не так заметны перемены в погоде.

Истосковавшись по живописным просторам, восхищенный Федор Иванович тут же делает поэтический набросок в своем блокноте, который неизменно его сопровождал.

Лирическая пейзажная зарисовка дарит нам картину самого начала осени. Был конец августа, но уже чувствовались перемены в воздухе, погоде, деревья начинали одеваться в золото и медь. Лето отступило, но буквально на несколько шагов. Эту тонкую грань перехода от одного времени года к другому запечатлел поэт.

Стихотворение пронизано лиризмом, острым чувством предвкушения чего-то нового. Федор Иванович с внимательностью, свойственной только творческим людям, отмечает, что описанный период очень короткий, его не каждый сможет уловить. Еще не запущен процесс увядания, подготовки к зиме и окружающий мир дарит самые яркие краски на прощание.

Природа Тютчева одухотворена, наполнена образами. Наделение погодных явлений жизнью, осознанной деятельностью свойственно многим писателям. Одним из первых принцип художественного параллелизма использовал М. Ю. Лермонтов.

Наделение погодных явлений жизнью, осознанной деятельностью свойственно многим писателям. Одним из первых принцип художественного параллелизма использовал М. Ю. Лермонтов.

Автор знакомит нас с таинствами ранней осени. Даже самому поэту не хватает слов, чтобы отразить особенности увиденного времени и свой восторг. Он использует сравнение августовского дня с хрусталем. Он такой же прекрасный, в нем отражается весь мир, но в то же время хрупкий, мимолетный, его невозможно удержать, зафиксировать. А вечера еще более великолепны, они «лучезарны».

Еще не наступила календарная осень, но у природы свои законы. Уже не слышно пения птиц, собран урожай, поля отдыхают, немного тоскуя, что больше не востребованы. Серебрятся водоемы, над которыми встает туман по вечерам, он и придает им «лучезарность».

Ушел летний зной, ночи теперь прохладны. А журавли, собравшись в клин, с протяжными криками подались в сторону южных краев. О близкой осени говорит также «паутины тонкий волос».

Воздух наполнен тишиной, покоем, кругом царит гармония. Природа замерла в тожественном ожидании, вот-вот наступит золотой сентябрь.

Все понимают, что еще далеко до наступления снежных бурь, от этого еще приятнее, веселее на душе у людей, лесного зверья и других живых существ.

В этом стихотворении нет унылого пейзажа, который мы можем встретить у Фета. Поэт избавляет нас от описания умирающей природы и унылой поры. До этого еще далеко.

Оголенные деревья, холодные дожди, ветер, срывающий последнюю листву – до всего этого еще есть время. Время, чтобы насладиться красотой, счастьем.

Описанию способствуют средства художественной выразительности, подобранные поэтом.

Сам Тютчев редко видел русскую осень. Данный период он чаще встречал в Европе. Поэтому для него увиденное было особенно ценным.

Прочитанное стихотворение оставляет радость, умиротворение – эмоции, сходные с чувствами, испытанными самим автором.

Анализ стихотворения Ф.

И. Тютчева “Есть в осени первоначальной…”

И. Тютчева “Есть в осени первоначальной…” Поэтическое произведение, как известно, по своему содержанию гораздо сложнее прозаического: здесь и огромный тематический материал, “втиснутый” в весьма ограниченную форму, и приращение смыслов, ускользающих от невнимательного взгляда, и масса недосказанного, возникающего в воображении проницательного читателя. Каждое слово в лирическом произведении, даже самом небольшом, может рассказать о многом. Невозможно представить себе жизнь человека, в которой нет места восхищению красотой окружающего мира.

Действительно, окружающий мир оказывает на человека огромное влияние. В данном стихотворении поэт говорит о начале осени. Это удивительно красивая пора. Природа словно дарит на прощание все свои яркие краски.

Она готовится ко сну, напоследок радует человеческий взор волшебной красотой. Дни становятся невыразимо прекрасными, мир вокруг удивительно красив.

Особую радость доставляет погода – мягкая, поражающая своим волшебным спокойствием:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора –

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Но вместе с тем человеческую душу тревожат тягостные мысли. Осень всегда напоминает о скором наступлении холодов. Поэтому появляются некие изменения, заставляющие особенно остро переживать последние дни лета.

Осень всегда напоминает о скором наступлении холодов. Поэтому появляются некие изменения, заставляющие особенно остро переживать последние дни лета.

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь ужпусто все – простор везде, –

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Люди заканчивают свои привычные работы, связанные с наступлением нового сезона. Полным ходом идет приготовление к зиме. Теперь уже поля не радуют буйным ростом пшеницы, постепенно подкрадываются холода.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь –

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле…

Стихотворение создает яркое и отчетливое ощущение неразрывной связи человека с окружающим миром. Красота природы не существует сама по себе. Она заставляет человека особенно остро ощутить свою принадлежность к этому миру. Невозможно предаваться мрачным раздумьям и размышлениям, наблюдая за неторопливой сменой сезонов, влияющей на настроение так ненавязчиво и легко.

Невозможно предаваться мрачным раздумьям и размышлениям, наблюдая за неторопливой сменой сезонов, влияющей на настроение так ненавязчиво и легко.

Поэт использует самые изысканные эпитеты, передающие его отношение к наступившему времени года: “дивная пора”, “хрустальный день”, “лучезарный вечер”. Что стоит за этими словами? Прежде всего поэт хочет показать свое восхищение всем, что его окружает. Вся природа наслаждается сменой сезонов, наступлением красивейшего времени года – осени.

“Хрустальный день” – это неосязаемая драгоценность. К ней невозможно прикоснуться, ее можно только ощутить. И сколь счастлив должен быть человек, умеющий видеть эту красоту!

“Лучезарный вечер” словно сияет разными красками. Палитра природы удивительно богата. В ней множество цветов, оттенков и полутонов. “Льется чистая и теплая лазурь”.