Паустовский для детей рассказы: Рассказы Константина Паустовского – читать бесплатно онлайн

Рассказы и сказки К.Г. Паустовского. Произведения и биография

Рассказы и сказки К.Г. Паустовского. Произведения и биография

Список произведений

Акварельные краски

Александр Довженко

Английская бритва

Аннушка

Артельные мужички

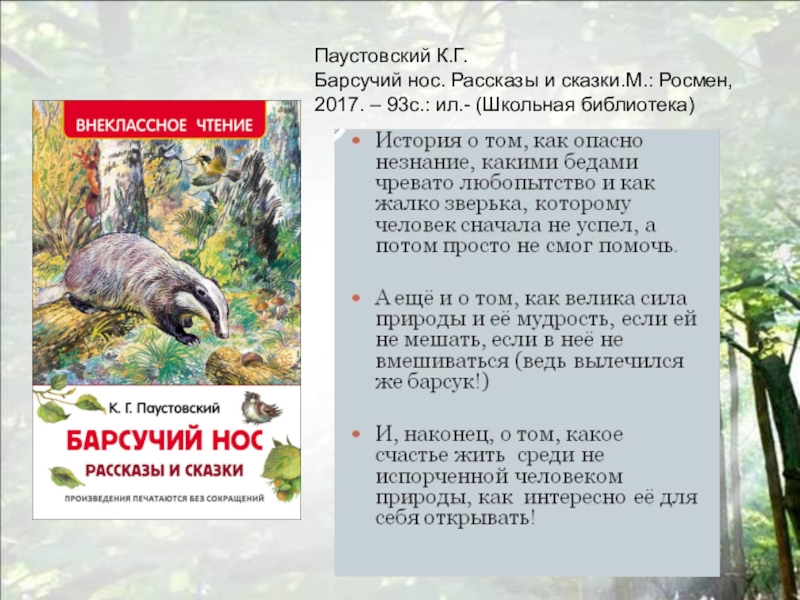

Барсучий нос

Беглые встречи

Белые кролики

Во глубине России

Воронежское лето

Горная роса. Из повести “Черное море”

Дождливый рассвет

Дорожные разговоры

Дружище Тобик (О собаке Александра Грина)

Дремучий медведь

Дядя Гиляй (В. А. Гиляровский)

Желтый свет

Жильцы старого дома

Заячьи лапы

Золотой линь

Заботливый цветок

Иван Бунин

Исаак Левитан

Какие бывают дожди

Клад

Колотый сахар

Кордон “273?

Корзина с еловыми шишками

Кот-ворюга

Кишата

Кружевница Настя

Михаил Лоскутов

Мещерская сторона

Ночь в октябре

Пачка папирос

Поводырь

Подарок

Поток жизни (Заметки о прозе Куприна)

Правая рука

Приказ по военной школе

Прощание с летом

Похождения жука-носорога

Разливы рек (О Лермонтове на Кавказе)

Резиновая лодка

Рувим Фраерман

Ручьи, где плещется форель

Растрепанный воробей

Секвойя

Синева

Сказочник (Александр Грин, из повести “Черное море”)

Сказочник (Христиан Андерсен)

Снег

Стальное колечко

Старая рукопись

Старый челн

Стекольный мастер

Теплый хлеб

Телеграмма

Черные сети

Читать рассказы других авторов

Паустовский Константин Георгиевич.

Краткая биография, жизнь и творчество

Краткая биография, жизнь и творчество

Паустовский Константин Георгиевич (1892 — 1968),писатель-прозаик.

Родился 19 мая (31 н.с.) в Москве в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.

Учился в Киеве в классической гимназии, где были хорошие учителя русской словесности, истории, психологии. Много читал, писал стихи. После развода родителей должен был сам зарабатывать себе на жизнь и ученье, перебивался репетиторством. В 1912 Паустовский закончил гимназию и поступил на естественно-исторический факультет Киевского университета. Через два года перевелся в Московский на юридический факультет.

Началась первая мировая война, но Константина Паустовского, как младшего сына в семье (по тогдашним законам) в армию не взяли. Еще в последнем классе гимназии, напечатав свой первый рассказ, Паустовский решает стать писателем, но считает, что для этого надо «уйти в жизнь», чтобы «все знать, все почувствовать и все понять» — «без этого жизненного опыта пути к писательству не было».

Паустовский поступает вожатым на московский трамвай, затем санитаром на тыловой санитарный поезд. Тогда он узнал и навсегда полюбил среднюю полосу России, ее города.

Паустовский поступает вожатым на московский трамвай, затем санитаром на тыловой санитарный поезд. Тогда он узнал и навсегда полюбил среднюю полосу России, ее города.Паустовский работал на металлургическом Брянском заводе, на котельном заводе в Таганроге и даже в рыбачьей артели на Азовском море. В свободное время начал писать свою первую повесть «Романтики», которая вышла в свет только в 1930-х в Москве. После начала Февральской революции уехал в Москву, Паустовский стал работать репортером в газетах, оказавшись свидетелем всех событий в Москве в дни Октябрьской революции.

После революции Константин Паустовский много ездил по стране, бывал в Киеве, служил в Красной Армии, сражаясь «со всякими отпетыми атаманами», уехал в Одессу, где работал в газете «Моряк». Здесь попал в среду молодых писателей, среди которых были Катаев, Ильф, Бабель, Багрицкий и др. Вскоре им снова овладела «муза дальних странствий»: живет в Сухуми, Тбилиси, Ереване, пока наконец не возвращается в Москву.

Несколько лет Паустовский работает редактором РОСТА и начинает печататься. Первой книгой был сборник рассказов «Встречные корабли», затем повесть «Кара-Бугаз». После выхода в свет этой повести навсегда оставляет службу, и писательство становится его единственной любимой работой.

Несколько лет Паустовский работает редактором РОСТА и начинает печататься. Первой книгой был сборник рассказов «Встречные корабли», затем повесть «Кара-Бугаз». После выхода в свет этой повести навсегда оставляет службу, и писательство становится его единственной любимой работой.К.Г. Паустовский открывает для себя заповедную землю — Мещеру, которой обязан многими своими рассказами. Он по-прежнему много ездит, и каждая поездка — это книга. За годы своей писательской жизни он объездил весь Советский Союз.

Во время Великой Отечественной войны Константин Паустовский был военным корреспондентом и тоже изъездил много мест. После войны впервые был на Западе: Чехословакия, Италия, Турция, Греция, Швеция и т.д. Встреча с Парижем была для него особенно дорогой и близкой.

К.Г.Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан» (1937), «Тарас Шевченко» (1939), «Повесть о лесах» (1949), «Золотая роза» (1956) — повесть о литературе, о «прекрасной сущности писательского труда».

В последние годы жизни Паустовский работал над большой автобиографической эпопеей «Повесть о жизни».

К.Паустовский умер 14 июля 1968 в Тарусе, где и похоронен.

_______________________________

Рассказы и сказки Паустовского.

Читаем бесплатно онлайн

Читать все рассказы и сказки Паустовского

👍 Дремучий медведь. Константин Паустовский 🐱

Сказки » Рассказы для детей » Рассказы и сказки Паустовского К.Г. » Дремучий медведь. Константин Паустовский

Порекомендовать к прочтению:

Страницы: 1 2 3

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети-большого – Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.

– Все тормошила тебя, веселила, – говорила бабка Анисья, – да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке!

В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист – узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив – и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобер зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобер оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно: Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича – такой же остроносый и с шустрым черным глазом, – колотил и колотил со всего размаху клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся: до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву – не теряет веселости.

«Может, голова у него и не болит, – думал Петя, – но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли – бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами – и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, – летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега – и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете – помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Страницы: 1 2 3

Поделитесь ссылкой на сказку с друзьями: Поставить книжку к себе на полкуРаспечатать сказку

Читайте также сказки:

Паустовский Константин Георгиевич. Краткая биография. Рассказы для детей.

Константин Георгиевич Паустовский родился 19(31).5.1892 года в Москве. Кроме него, в семье было ещё трое детей два брата и сестра. Отец писателя был железнодорожным служащим, и семья часто переезжала с места на место: после Москвы они жили в Пскове, Вильно, Киеве. В 1911, в последнем классе гимназии, Костя Паустовский написал свой первый рассказ, и он был напечатан в киевском литературном журнале «Огни».

Константин Георгиевич переменил много профессий: он был вожатым и кондуктором московского трамвая, рабочим на металлургических заводах в Донбассе и Таганроге, рыбаком, санитаром в армии во время Первой мировой войны, служащим, преподавателем русской литературы, журналистом. В гражданскую войну Паустовский воевал в Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом на Южном фронте.

Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом на Южном фронте.

За свою большую писательскую жизнь он побывал во многих уголках нашей страны. «Почти каждая моя книга — это поездка. Или, вернее, каждая поездка – это книга», — говорил Паустовский. Он изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, был в Средней Азии, на Алтае, в Сибири, Прионежье, на Балтике.

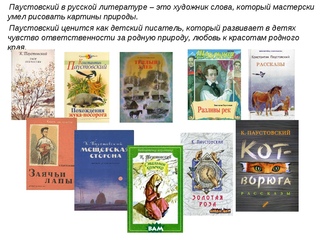

Но особенно горячо полюбил он Мещеру — сказочно красивый край между Владимиром и Рязанью, — куда приехал впервые в 1930. Там было всё, что привлекало писателя с самого детства, — «глухие леса, озёра, извилистые лесные реки, заброшенные дороги и даже постоялые дворы». Паустовский писал, что Мещере он «обязан многими своими рассказами, «Летними днями» и маленькой повестью «Мещерская сторона». Перу Паустовского принадлежат цикл рассказов для детей и несколько сказок. Они учат любить родную природу, быть наблюдательным, видеть в обычном необычное и уметь фантазировать, быть добрым, честным, способным признать и самому исправить свою вину. Эти важные человеческие качества так необходимы в жизни.

Эти важные человеческие качества так необходимы в жизни.

Книги Паустовского переведены на многие иностранные языки.

Награжден орденом Ленина, двумя другими орденами и медалью.

Умер писатель — 14.7.1968 г.; похоронен в г. Таруса Калужской области.

__________________________________________________

БАРСУЧИЙ НОС

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так

много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали

кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как

сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с

глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как

иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны

далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас

По ночам в зарослях вокруг нас

шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет,

чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их

беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у

костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно

бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал

из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и

зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо

переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас,

взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не

могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день

Каждый день

он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел,

как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна,

блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового

снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы

замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно

тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на

свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы

показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась

полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно

посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть

зверьку, что он обожжется, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и

сунул в нее нос…

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился

обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от

негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные

лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел,

ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел,

как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали

посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих

болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось

двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он

Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он

не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей

вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в

середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и

фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука

носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами,

стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о

помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на

носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз.

Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в

зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО.

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой – ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвется к станции из дальнего черного леса.

– Скорый! – сказал боец с бородой. – Смотри, девчонка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду ее не подняло над землей и не утащило за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

– Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

– Махорка, – ответила Варюша.

– Может, продашь? Курить большая охота.

– Дед Кузьма не велит продавать, – строго ответила Варюша. – Это ему от кашля.

– Эх ты, – сказал боец, – цветок-лепесток в валенках! Больно серьезная!

– А ты так возьми сколько надо, – сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. – Покури!

– Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цыгарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в се синие глаза.

– Эх ты, – повторил он, – анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отблагодарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

– Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный. Гляди, как горит!

– А отчего он, дяденька, такой чудесный? – спросила, раскрасневшись, Варюша.

– А оттого, – ответил боец, – что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, – боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, – будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец – непременно увидишь!

– Будто? – спросила Варюша.

– А ты ему верь, – прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. – Он колдун. Слыхала такое слово?

– Слыхала.

– Ну то-то! – засмеялся боец. – Он старый сапер. Его даже мина не брала!

– Спасибо! – сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша все трогала

колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? – подумала она. – Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку н пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку н пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:

– Ты не горюй, дочурка! Где упало – там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, с тепле, в сытости, а все ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

– Ты поищи, поройся! Может, найдешь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал: «Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!… Ишь ты, ишь ты!» – повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял все сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

– Дуреха! – шептала она. – Забаловалась, обронила перстенек. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

– С кем это ты там шумишь-то?

– С Сидором, – отвечала Варюша. – Такой стал неслух! Все норовится драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в с сонце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

– Вот и весна! – сказала Варюша.

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев – их наломало бурей еще в декабре, – потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку – ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, сталь-нос колечко! Оно ничуть не заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

– Ну вот, – сказал дед, – ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечем ржаные лепешки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

– Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел – пять раз.

«Пять часов! – подумала Варюша. – Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошел? А я и не разглядела!» – подумала Варюша.

Она не знала, что это весна прошла мимо нее.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость – такая, что не охватишь руками, – зазвенела, запела У нее на сердце.

Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время посмеивались. А потом но лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстень на указательный палец, чтобы Повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти Цветы, на липкие березовые листочки, на яснее небо и жаркое солнце, Послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями – и не надела перстенек на указательный палец.

«Успею, – подумала она. – Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у пас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и

принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц

плакал и часто моргал красными от слез глазами…

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей

таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. —

Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул

вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет

закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул

носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо

дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела

к ветеринару свою единственную козу.- Чего вы, сердешные, вдвоем слезы

льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре

лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умреть.

— Не умреть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели

большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу

Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а

бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел

стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она

большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами

листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на

листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить

хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее

дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы

белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на

глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже

две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась

в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок

хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только

изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал

куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит

тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали

около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы.

Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего

не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком

белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш —

специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать

пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! -сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в

нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на

деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание

становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул

какую-то растрепанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки

заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как

заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла

по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга;

далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя

падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность:

каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне

появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в

лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все

одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас

коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан,

благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями,

— волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро

дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что

Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего

какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на

третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе,

назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре

историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго

добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с

марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал

профессору письмо:

Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь

Ларион Малявин.

…Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия,

холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки

зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом

поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных

точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту,

ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц

спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за

чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли

сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в

него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов,

сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой

по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер

перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам

деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время

урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади

был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у

деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только

дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед

знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда

спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: “Погоди,

милый, не беги так-то шибко!”

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед

— оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были

опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар

был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился,

милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери

фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с

фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

Список книг и других произведений Константин Георгиевич Паустовский Сортировка по году написания

Константин Георгиевич Паустовский – русский советский писатель; современные читатели в большей степени знают такую грань его творчества, как повести и рассказы о природе для детской аудитории.

Родился Паустовский 31 мая (19 мая по ст. ст.) 1892 года в Москве, его отец был потомком казацкого рода, работал железнодорожным статистиком. Их семья была довольно творческой, здесь музицировали на рояле, часто пели, любили театральные постановки. Как говорил сам Паустовский, отец был неисправимым мечтателем, поэтому места его работы, и соответственно, проживания все время менялись

В 1898 г. семья Паустовских оседает в Киеве. Себя писатель называл «киевлянином по душе», с этим городом были связаны многие годы его биографии, именно в Киеве он состоялся как литератор. Местом учебы Константина была 1-ая киевская классическая гимназия. Будучи учеником последнего класса, он написал свой первый рассказ, который был напечатан. Еще тогда к нему пришло решение быть писателем, но он не мыслил себя в этой профессии без того, чтобы накопить жизненный опыт, «уйти в жизнь». Это пришлось ему сделать еще и потому, что отец бросил семью, когда Константин учился в шестом классе, подросток был вынужден заботиться о поддержании родных.

В 1911 г. Паустовский – студент историко-филологического факультета Киевского университета, где он проучился до 1913 г. Затем он перевелся в Москву, в университет, но уже на юридический факультет, хотя не доучился до конца: учеба была прервана Первой мировой войной. Его, как младшего сына в семье, не призвали в армию, но он работал вагоновожатым на трамвае, на санитарном поезде. В один день, находясь на разных фронтах, погибли два его брата, и из-за этого Паустовский приехал к матери в Москву, но пробыл там лишь некоторое время. В тот период у него были самые разные места работы: Новороссийский и Брянский металлургические заводы, котельный завод в Таганроге, рыбацкая артель на Азове и др. В часы досуга Паустовский работал над первой своей повестью, «Романтики», на протяжении 1916-1923 гг. (опубликована она будет в Москве лишь в 1935 г.).

Когда началась Февральская революция, Паустовский вернулся в Москву, сотрудничал с газетами в качестве репортера. Здесь же встретил Октябрьскую революцию. В послереволюционные годы он совершил большое количество поездок по стране. В гражданскую войну писатель оказался на Украине, где его призвали служить в петлюровскую, а затем в Красную армию. Затем на протяжении двух лет Паустовский жил в Одессе, работая в редакции газеты «Моряк». Оттуда, увлекаемый жаждой дальних странствий, он отправился на Кавказ, жил в Батуми, Сухуми, Ереване, Баку.

Возвращение в Москву состоялось в 1923 г. Здесь он работал редактором РОСТА, а в 1928 г. вышел его первый сборник рассказов, хотя раньше публиковались некоторые рассказы и очерки по отдельности. В этом же году он написал первый роман – «Блистающие облака». В 30-ые гг. Паустовский – журналист сразу нескольких изданий, в частности, газеты «Правда», журналов «Наше достижение» и др. Эти годы также наполнены многочисленными путешествиями по стране, которые дали материал для многих художественных произведений.

В 1932 г. выходит его повесть «Кара-Бугаз», ставшая переломной. Она делает писателя известным, кроме того, с этого момента Паустовский решает стать профессиональным писателем и оставляет работу. Как и прежде, писатель много путешествует, за свою жизнь он объездил практически весь СССР. Его излюбленным уголком стала Мещера, которой он посвятил немало вдохновенных строк.

Когда началась Великая Отечественная война, Константину Георгиевичу также довелось побывать во многих местах. На Южном фронте он работал военным корреспондентом, не оставляя занятий литературой. В 50-ые гг. местом жительства Паустовского были Москва и Тарус на Оке. Послевоенные годы его творческого пути ознаменованы обращением к теме писательского труда. На протяжении 1945-1963 гг. Паустовский работал над автобиографической «Повестью о жизни», и эти 6 книг были главным произведением всей его жизни.

В середине 50-х гг. Константин Георгиевич становится писателем с мировым именем, признание его таланта выходит за границы родной страны. Писатель получает возможность отправиться в путешествие по всему континенту, и он с удовольствием ею пользуется, съездив в Польшу, Турцию, Болгарию, Чехословакию, Швецию, Грецию и др. В 1965 г. довольно длительный срок проживал на острове Капри. В этом же году он был номинантом на получение Нобелевской премии по литературе, но в итоге ее был удостоен М. Шолохов. Паустовский – кавалер орденов «Ленин» и Трудового Красного знамени, был награжден большим количеством медалей.

Скончался Константин Георгиевич Паустовский 14 июля 1968 г., похоронили его в Тарусе.

Статья «К. Г. Паустовский – детям о войне»

К. Г. Паустовский – детям о Великой Отечественной войне

(тематический обзор книг для тех, кто рассказывает дошкольникам о войне)

Как рассказать детям о войне? Какие произведения выбрать? Здесь важно, чтобы самому педагогу был интересен автор и его произведения. Все должно идти от сердца, от искренности, от души. Мне очень нравится творчество К. Г. Паустовского. Это многогранный писатель, сюжеты его книг можно и нужно использовать в решении воспитательных и познавательных задач для детей дошкольного возраста. Когда приходит время рассказать детям о войне, я беру в руки томик любимого писателя…

В годы Великой Отечественной войны К. Г. Паустовский был военным корреспондентом. Именно тогда писатель познал и тяжкую солдатскую судьбу, и то, как война повлияла на жизнь людей в тылу, и то, как весь народ с честью нес бремя войны. Собственно о войне Паустовский не писал. Однако отзвуки войны слышны в ряде произведений для детей (среди них – «Похождения жука носорога», «Тёплый хлеб», «Стальное колечко», «Дремучий медведь»).

Обратимся к самим произведениям известного автора. «Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить её внучек, сын Пети-большого – Петя-маленький…» («Дремучий медведь»). На примере одной маленькой семьи можно показать детям весь трагизм военного времени.

Дед Кузьма с внучкой Варюшей живут у самого леса в деревушке Моховое. Отправившись в соседнее село купить махорку для деда, девочка на обратном пути заходит на железнодорожную станцию посмотреть поезда и встречает там двух сидящих на платформе бойцов, угощает их махоркой («Стальное колечко»). За что получает от одного из них чудесный подарок – стальное колечко, которое волшебным образом помогает вылечить деда, помогает радоваться жизни в такое непростое время.

Сказка «Тёплый хлеб» начинается с того, что «… кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд ранил вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне…». Коня вылечил мельник Панкрат. Вся деревня помогала прокормить коня, только Филька по прозвищу «Ну Тебя» прогнал его. Такое уже случалось в Бережках во времена Балканской войны. Бросив хлеб в снег, Филька обидел раненого коня так же, как когда-то мужик обидел солдата-инвалида, бросив под ноги заплесневелую хлебную корку. Мужик умер от «охлаждения сердца». За жестокое обращение с конём пришлось отвечать не только Фильке, но и всей деревне («Тёплый хлеб»).

Особое внимание нужно обратить на произведение К. Г. Паустовского «Похождение жука-носорога». Это солдатская сказка полностью посвящена войне. Пётр Терентьев, уходя из деревни на войну, получает на прощание от маленького сына Стёпы подарок – жука-носорога. Посаженный в спичечный коробок, жук-носорог попадает вместе с солдатом на фронт. Пётр Терентьев воевал, был ранен, снова воевал и всё это время берёг подарок сына. Жук повсюду был вместе с хозяином, однажды даже спас Петру жизнь. В этой истории мало сказочного, разве только то, что все происходящее на войне представлено с позиции жука.

Перед юным читателем предстают и картины подвига народа, который не сдаётся, живёт надеждой, что враг будет побеждён. Автор показывает тяжёлые солдатские будни, нелёгкую дорогу к победе, мужество и стойкость бойцов, пишет о долгом и трудном ратном пути.

Вместе с прошагавшими всю войну товарищами боец Пётр Терентьев возвращается домой с победой, «… в родные места с победителями» вернулся и жук-носорог. «Пётр вынул жука из сумки и положил на ладонь…: «Живой он, мой товарищ… Не тронула его пуля..,теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. Соберёт всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет…» («Похождение жука-носорога»).

Многие герои этих произведений – это ровесники современных детей, поэтому они близки и понятны нашим дошкольникам. Не понятно только, что такое ВОЙНА…

Время идет, но мы храним память о Великой Отечественной войне. Детям необходимо рассказывать о подвигах и славе предков.

Наша педагогическая задача – рассказать так, чтобы дети сами заинтересовались, прочувствовали, поняли. Книги К. Г. Паустовского – прекрасный литературный материал для решения этой важной задачи.

Проверьте себя, с. 64 — 66

Проверьте себя

Ответы к стр. 64 — 66

1. Книгочей

Запишите имя и отчество Паустовского

Константин Георгиевич

2. Схема

Какие произведения писал Паустовский? Заполните схему.

Жанры произведений Паустовского: рассказ, роман, повесть, очерк, сказка.

3∗. Эрудит

Запишите заглавия художественного и научно-познавательного рассказов К.Г. Паустовского.

Художественный рассказ «Кот-ворюга».

Научно-познавательный «Какие бывают дожди».

4∗. Поиск

Кроссворд

«Герои произведений К.Г. Паустовского

5. Соответствие

Из каких произведений эти отрывки? Соедините их ⇒ с заглавиями.

«При этом по всей реке стоит стеклянный звон». ⇒ «Какие бывают дожди»

«Чтобы пройти к берегу озёр, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью». ⇒ «Кот-ворюга»

«А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов». ⇒ «Стальное колечко»

6. Соберите

Как боец называл Варюшу? Запишите.

цветок-лепесток в валенках

анютины глазки с косичками

7∗. Книгочей

Какие рассказы К.Г. Паустовского вам понравились? Составьте список рассказов К.Г. Паустовского.

1. «Заячьи лапы»

2. «Какие бывают дожди»

3. «Кот-ворюга»

4. «Стальное колечко»

5. «Тёплый хлеб»

Ответы к заданиям. Литературное чтение. Рабочая тетрадь №2. 3 класс. Ефросинина Л. А.

4.7 / 5 ( 232 голоса )

Литературный дилижанс по произведениям К.Г. Паустовского.

Сегодня, ребята, я предлагаю нам побыть собеседниками К. Паустовского, слиться с прекрасным, побыть наедине с природой и увидеть её красоту.

В своих рассказах о природе Паустовский Константин Георгиевич использует всё богатство и мощь русского языка, чтобы в ярких ощущениях и красках передать всю красоту и благородство русской природы. Его рассказы вызывают чувства любви и патриотизма к местам родного края.

— Что такое патриотизм?

На нашем сегодняшнем дилижансе мы проедемся по страничкам рассказов и сказок Паустовского, но первая наша остановка всё же называется биографическая, садимся на дилижанс, поехали.

Остановка первая. Биографическая.

Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) родился в Москве. Кроме него, в семье было еще трое детей – два брата и сестра. Отец писателя был железнодорожным служащим, и семья часто переезжала с места на место. После Москвы они жили в Пскове, Вильно, Киеве.

Учился Паустовский в 1 киевской классической гимназии. Любимым предметом была русская литература, и, по признанию самого писателя, на чтение книг уходило больше времени, чем на приготовление уроков. В гимназии был написан его первый рассказ «Огни»

Константин Георгиевич переменил много профессий: был вожатым и конструктором московского трамвая, рабочим на металлургическом заводе в Донбассе и Таганроге, рыбаком и санитаром в старой армии во время первой мировой войны, служащим, преподавателем русской литературы, журналистом.

После октябрьской революции К. Паустовский бывал на заседаниях советского правительства, несколько раз слушал выступления Ленина, «Был свидетелем всех событий в Москве в то небывалое, молодое и бурное время»

В гражданскую войну К. Паустовский воевал В Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом на Южном фронте.

Паустовский побывал во многих уголках нашей страны. «Почти каждая моя книга – это поездка. Или, вернее, каждая поездка — это книга», — говорил Паустовский. Он изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, был в средней Азии, на Алтае, в Сибири, на Балтике.

Но особенно горячо полюбил он Мещеру – сказочно красивый край между Владимиром и Рязанью, — куда приехал впервые в 1930 году. Там было все что привлекало писателя с самого детства – глухие леса, озера, извилистые реки, заброшенные дороги, и даже постоялые дворы. Он писал, что Мещере он обязан многими своими рассказами.

Остановка вторая. «В мире животных».

— У кого дома есть животные?

Одна из основных тем его сказок и рассказов – животные. Думается, что это остановка станет для вас самой приятной. Посмотрите, пожалуйста, отрывки из мультфильмов, по произведениям Паустовского.

Обратите внимание, с каким знанием и любовью описывает Паустовский животных в своих рассказах, их повадки и привычки.

Люди же не всегда помогают животным, не всегда защищают природу, не всегда на ее стороне, послушайте начало всем известного произведения «Заячьи лапы».

Мы напомнили вам, а вы перечитайте этот небольшой рассказ, подумайте над его смыслом.

(Природа, в частности заяц, помог человеку, так и человек всегда должен беречь и помогать природе)

Остановка третья. Книжная.

Множество красивейших рассказов написано К.Г. Паустовским о природе нашей необъятной России. Мы хотим вам продемонстрировать некоторые из них.

Рассказы Константина Георгиевича учат любить родную природу, быть наблюдательными, видеть в обычном необычное, понимать красоту природы, уметь фантазировать, быть добрым, честным, способным признавать и исправлять свою вину. Его рассказы учат важным человеческим качествам, которые так необходимы в жизни.

Советуем почитать вам произведения К.Г. Паустовского, прийти в библиотеку и взять его книгу, так как он умеет разглядеть красоту там, где мы её не видим.

Остановка четвёртая. Викторины «Лучший знаток биографии К.Г. Паустовского» и «Самый внимательный читатель».

«Читайте! Пусть не будет ни одного дня, когда бы не прочли хотя бы одной страницы новой книги».

До новых встреч, друзья!!!

Избранные рассказы Константина Паустовского

Я наткнулся на эту книгу, роясь в кладовой. Мой отец купил это в молодые годы – в то время, когда отношения между Индией и СССР были наиболее крепкими и между нашими странами происходил значительный политический, экономический, военный и культурный обмен.И учитывая Советскую Россию в то время, интересно просто понять, как такие книги стали продаваться на индийских рынках. Пропаганда тоже может быть тонкой, и я не обязательно считаю это плохим.Но для ясности: th

Я наткнулся на эту книгу, роясь в кладовой. Мой отец купил это в молодые годы – в то время, когда отношения между Индией и СССР были наиболее крепкими и между нашими странами происходил значительный политический, экономический, военный и культурный обмен.И учитывая Советскую Россию в то время, интересно просто понять, как такие книги стали продаваться на индийских рынках. Пропаганда тоже может быть тонкой, и я не обязательно считаю это плохим.Но для ясности: нет никаких сомнений в том, что Паустовский писал в то время, когда существовало настоящее чудо советского эксперимента, и его изображение родины было таким нежным, почти лиричным.

Я бы оценил эту книгу на 3/5, если бы не то, что книга лично хорошо подходила для моих склонностей. Я люблю простые письма, исследующие человеческую природу, а также часто ищу книги, которые ярко описывают географию, в которой они находятся. И эта книга отметила оба поля.

Каждая история была похожа на машину времени, уносящую меня в Россию, Крым, Грузию в начале 20 века. После рассказов я обнаружил, что читаю о Колхиде, Карелии, Чечне. Истории описывают землю так успокаивающе, что она кажется бальзамной. Думаю, это была ода сюрреалистическому движению в России того времени.

Еще меня восхищает кивок автора и его героев великим: Пушкину, Толстому, Чехову, Гоголю, Исааку Левитану. Книга подтолкнула меня к википедии каждого из них и их работ.

После каждого рассказа мне просто приходилось на время прекращать чтение, чтобы я мог усвоить все, что пытался сказать автор, и все, что я чувствовал, как следствие.

Что мне понравилось: все повествования от третьего лица – каждое из них мощное, вызывающее воспоминания и все же основанное на простоте. У каждой из историй было несколько тем, которые представлялись читателю. Центральные темы были связаны с простотой и красотой нашей человеческой природы, трансцендентностью этой природы в коллективную любовь и товарищество, которые в дальнейшем объединяются в яростный патриотизм и любовь к земле, на которой человек родился.

Что мне не понравилось: мне не нравились повествования от первого лица. Они были слишком приземленными, лишенными какой-либо дуги, которая могла бы поддержать интерес. Единственным исключением была «Октябрьская ночь», которую было просто сносно.

Паустовский читает сказки о животных. КГ. Паустовский. Рассказы для детей

Родился в 1892 году в Москве. Происходил от потомков запорожских казаков. Семья переехала в Украину, где писатель прожил много лет. Именно там он получил известность как журналист и писатель.

Паустовский учился в Киевской классической гимназии. Уже тогда он вел самостоятельную жизнь, в связи с распадом семьи, и подрабатывал репетитором. Во время обучения в Черкассах произошла первая публикация его рассказов в местных журналах. По окончании гимназии в 1912 году Паустовский был зачислен в университет на исторический факультет, но через два года учеба там закончилась. Затем он уехал учиться в Москву на юриста, но ему пришлось прервать учебу в связи с началом войны 1914 года.В армию его не призвали, так как он был младшим сыном в семье. Двое его братьев погибли на войне.

Паустовский работал в то время на металлургическом и котельном заводах, а также в рыболовецкой артели. В часы отдыха работал над дебютной новинкой «Романс». С начала Февральской революции работал репортером в Москве. С периода Гражданской войны он служил сначала в Петлюре, затем в Красной Армии. После войны уехал в Одессу и работал в редакции местной газеты.

Писатель много путешествовал по Кавказу. В 1923 году вернулся в Москву, где работал журналистом в газетах. После удачной публикации повести «Кара-Бугаз» к нему пришла известность, и он решил полностью посвятить себя творчеству. Материалом для многих его книг послужили многочисленные поездки по СССР.

Во время войны с Германией Паустовский – военный корреспондент. В послевоенные годы писатель приобрел всероссийскую известность. У него была возможность увидеть разные страны.

Обладал умением описывать картины природы, а также имел репутацию детского писателя. В своих рассказах он учит детей нести ответственность за природу и любить красоту своей родины.

Копирование текстов разрешено только со ссылкой на http: //www.site .

Когда Петр Терентьев уехал из села на войну, его маленький сын Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и в конце концов отдал старого жука-носорога.Он поймал его в саду и положил в коробку спичек. Носорог злился, били, требовали отпустить. Но Степа не выпустил его, а сунул в ящик с травинкой, чтобы жук не умер от голода. Носорог грыз травинку, но все равно продолжал стучать и ругать.

Степа прорезал в ящике маленькое окошко для притока свежего воздуха. Жук высунул лохматую лапу в окно и попытался схватить Степу за палец – должно быть, от злости почесал.Но Степа и пальцем не тронул. Потом жук заскулил от такой досады, что мать Стёпы Акулина крикнула:

«Выпусти его, лох!» Целый день и боком от этого опухла голова!

Петр Терентьев ухмыльнулся подарку Степина, погладил Степу грубой рукой и спрятал коробку с клопом в мешок от противогаза.

«Да не теряйте, сохраняйте, – сказал Степа.

«Несто, ты можешь потерять такие вкусности», – ответил Петр. – Я как-нибудь спасу.

Либо жучок любил запах резины, либо от него хорошо пахло шинелью Петра и черным хлебом, но жук притих и поехал с Питером вперед.

На фронте бойцы были поражены жуком, потрогали его крепкий рог пальцами, выслушали рассказ Петра о подарке сына и сказали:

– Что придумал этот парень! Жук, видите ли, боевой. Прямой капрал, а не клоп.

Бойцов интересовало, как долго продержится клоп и как обстоят дела с рационом питания – чем Питер будет его кормить и пить.Без воды он не может выжить, хотя и является клопом.

Питер смущенно ухмыльнулся, ответил, что вы дадите жучку колосок – он ел неделю. Сколько ему нужно.

Однажды ночью Питер задремал в окопе, выронив из сумки коробку с жуком. Жук долго метался и вертелся, раздвинул щель в ящике, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Земля гремела далеко, вспыхивали желтые молнии.

Жук забрался на куст бузины на краю траншеи, чтобы лучше выглядеть.Он никогда не видел такой грозы. Слишком много молний. Звезды не повисли на небе неподвижно, как жук у себя на родине, в селе Петрова, а взлетели с земли, осветили все вокруг ярким светом, закурили и погасли. Непрерывно гремел гром.

Просвистали какие-то баги. Один из них ударил куст бузины так, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, притворился мертвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими багами лучше не связываться – их слишком много свистело.

И пролежал он до утра, пока не взошло солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Было голубое, теплое, такого неба в его деревне не было. Огромные птицы выли с этого неба, как воздушные змеи. Жук быстро перевернулся, встал на ноги, залез под лопух – боялся, что его коршуны насмерть клюют.

Утром Петр схватил жука, начал шарить по земле.

– Что ты делаешь? – спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за чернокожего.

«Жук ушел», – с досадой ответил Питер. – Вот беда!

«Я нашел повод для скорби», – сказал загорелый боец. – Жук – это клоп, насекомое. Солдату от него не было никакой пользы.

«Дело не в пользе, – возразил Питер, – а в памяти». Наконец-то его подарил мне мой сын. Здесь, брат, дорого не насекомое, дорога память.

– Это точно! – согласился загорелый боец. – Это, конечно, другое дело. Просто найти его – это как мохнатая крошка в океане-море.Отсутствует, значит, ошибка.

С тех пор Петр перестал класть жука в ящик, а носил его прямо в сумке из-под противогаза, и бойцы удивились еще больше: «Видите ли, жук полностью стал ручным!»

Иногда в свободное время Петр выпускал жука, и он ползал, искал корни, грыз листья. Их больше не было в деревне. Вместо березовых листьев было много листьев вяза и тополя. И Петр, рассуждая с бойцами, сказал:

– Мой жук перешел на трофейный корм.

Как-то вечером в мешок от противогаза повеяло свежестью, запахом большой воды, и из мешка вылез жук, чтобы посмотреть, куда он попал.

Петр стоял с солдатами на переправе. Паром плыл по широкой яркой реке. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракеты, над ними летали аисты с красными лапами.

– Висла! – сказали бойцы, с манерой зачерпнули воду, выпили, а некоторые умылись в прохладной воде пыльное лицо. – Мы пили, значит, воду Дона, Днепра и Буга, а теперь пьем из Вислы.В Вислинской воде до боли сладко.

Жук вдохнул речную прохладу, пошевелил усиками, залез в мешок, заснул.

Проснулся от сильной тряски. Она тряхнула сумкой, она прыгнула. Жук быстро вылез, осмотрелся. Петр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы с криками «Ура». Слегка легкий. Роса блестела на шлемах солдат.

Жук сначала вцепился лапами в сумку изо всех сил, потом понял, что все еще не может сопротивляться, расправил крылья, засветился, полетел рядом с Петром и запел, как бы подбодрить Петра.

Кто-то в грязно-зеленой форме прицелился в Питера из ружья, но рейдовый жук попал этому человеку в глаз. Мужчина пошатнулся, уронил винтовку и побежал.

Жук полетел за Петром, вцепился ему в плечи и полез в сумку только тогда, когда Петр упал на землю и кому-то крикнул: «Это невезение! Моя нога ударила меня! В это время люди в грязно-зеленой форме уже бежали, оглядывались по сторонам, а за ними прокатились громовые «ура».

Месяц Петр пролежал в лазарете, а жук отдали на сохранение мальчику-поляку.Этот мальчик жил в том же дворе, где находился лазарет.

Из лазарета Петр снова ушел на фронт – легкое ранение. Свою роль он догнал уже в Германии. Дым от тяжелых боев был такой, будто сама земля горела и выбрасывала огромные черные облака из каждой впадины. Солнце тускло в небе. Жук, должно быть, оглох от грохота ружей и тихо сидел в сумке, не двигаясь.

Но однажды утром он въехал и выполз наружу.Дул теплый ветер, унося последние струйки дыма далеко на юг. Ясное высокое солнце сияло в глубоком синем небе. Было так тихо, что жук услышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один дрожал и шелестел, как бы чему-то радуясь и хотел рассказать об этом всем остальным.

Петр сидел на земле и пил воду из фляги. По небритому подбородку стекали капли, играли на солнышке. Пьяный Петр засмеялся и сказал:

– Победа!

– Победа! – ответили бойцы, сидящие рядом с ними.

– Вечная слава! Родина попала нам на руки. Сейчас мы разберем из него сад и будем жить, братья, свободными и счастливыми.

Вскоре Петр вернулся домой. Акулина кричала и плакала от радости, но Степа тоже плакал и спрашивает:

«Жук жив?»

«Он жив, друг мой». Пуля его не задела, он вернулся в родные места с победителями. И мы его с тобой отпустим, Степа, – ответил Петр.

Петр вынул жука из мешка, положил ему на ладонь.

Жук долго сидел, огляделся, приподнял усы, потом поднял на задние лапы, расправил крылья, снова сложил их, подумал и вдруг с громким жужжанием взлетел – узнал свои родные места. Сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в саду и полетел через реку в лес, где ребята каркали, собирали грибы и лесную малину. Степа долго бегал за ним, махал фуражкой.

«Что ж, – сказал Петр, когда Степа вернулся, – теперь этот жук расскажет своему народу о войне и ее героическом поведении.Он соберет всех жуков под можжевельником, поклонится во все стороны и расскажет.

Степа засмеялся, а Акулина сказала:

– Буду мальчика рассказывать сказки. Он действительно поверит.

«И пусть верит», – ответил Петр. – Судя по сказке, не только ребята, но даже бойцы одно удовольствие.

– Ну правда! – согласилась Акулина и кинула шишки в самовар.

Самовар гудел, как старый жук-носорог. Голубой дым из самоварной трубки стал накапливаться, улетел в вечернее небо, где уже был молодой месяц, отражаясь в озерах, в реке, смотрел вниз на нашу тихую землю.

Вор кот

Мы в отчаянии. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он грабил нас каждую ночь. Он так ловко спрятался, что никто из нас его толком не заметил. Только через неделю окончательно удалось установить, что кошке разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший совесть, кот – бродяга и бандит. Его звали Ворюгой.

Он украл все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разорвал консервную банку с червями в чулане.Он их не ел, но куры сбежали на открытую банку и склеили все наши запасы червей.

Переедающие куры лежали на солнышке и стонали. Мы ходили вокруг них и ругались, но рыбалка все равно сорвалась.

Мы потратили почти месяц на поиски рыжего кота.

В этом нам помогли деревенские мальчишки. Однажды они помчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете прилетела кошка, притаилась по садам и потащила кухарку с жердочками в зубах.

Мы бросились в подвал и нашли кукана пропавшим; на Прорве было поймано десять толстых луцианов.

Это уже была не кража, а разбой среди бела дня. Мы поклялись поймать кота и надуть его на гангстерские уловки.

Кот пойман в тот же вечер. Он украл со стола кусок печеночной колбасы и залез с ним на березку.

Начали березу трясти. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувима. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно завыл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок.С ужасающим воем он сорвал березу, упал на землю, прыгнул, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленьким. Он стоял в заброшенном заброшенном саду. Каждую ночь мы просыпались от звука диких яблок, падающих с веток на крышу детской кроватки.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы просто спали в нем. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегу бесчисленных каналов и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы добраться до берега озер, приходилось топтать узкие тропинки в ароматных высоких травах. Их венчики покачивались над головами и засыпали плечи желтой цветочной пылью.

Мы возвращались вечером, поцарапанные плодами шиповника, уставшие, обгоревшие на солнце, со связками серебряных рыбок, и каждый раз нас встречали рассказами о новых бродячих уловках рыжего кота.

Но наконец кошка поймала. Он залез под дом в единственную узкую яму.Выхода не было.

Пробили яму старой сетью и стали ждать. Но кот не вышел. Он выл противно, как подземный дух, выл непрерывно и безо всякого утомления.

Прошел час, два, три … Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда позвали Ленку, сына деревенского сапожника. Ленка славилась бесстрашием и ловкостью. Ему велели вытащить кошку из-под дома.

Ленка взяла шелковую леску, связала пойманного днем плотника за хвост и швырнула в дыру в метро.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищный щелчок – кошка цеплялась зубами за рыбью голову. Он сжал мертвую хватку. Ленка таскала за леску, кот отчаянно отдыхал, но Ленка была сильнее, да и кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту в дыре в норе появилась голова кота с зажатыми в зубах столярными изделиями.

Ленка схватила кошку за шиворот и подняла над землей. Сначала осмотрели как надо.

Кот закрыл глаза и зажал уши. Он на всякий случай подобрал себе хвост. Это оказался худощавый, несмотря на постоянные кражи, огненно-рыжий уличный кот с белыми подпалинами на животе.

Осмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

«Что нам с ним делать?»

– выдрать! – Я сказал.

«Не поможет», – сказала Ленка. – У него с детства такой характер. Постарайтесь правильно его кормить.

Кот ждал с закрытыми глазами.

Мы последовали этому совету, затащили кота в кладовку и накормили чудесным ужином: жареной свининой, заливным из окуня, творогом и сметаной. Кошка ела больше часа. Он вылез из туалета, сел на порог и умылся, глядя на нас и на низкие звезды зелеными дерзкими глазами.

После умывания он долго фыркал и тер головой об пол.Очевидно, это означало веселье. Мы боялись, что он потерет волосы на затылке.

Тогда кошка перевернулась на спину, схватила его за хвост, жевала его, выплюнула, вытянулась у печки и мирно храпела.

С того дня он прижился у нас и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Цыплята забрались на стол в саду и, толкая друг друга и ссорясь, стали клевать гречневую кашу с тарелок.

Кот, дрожа от негодования, подкрался к курицам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры с отчаянным криком взлетели. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, бежать из сада.

Впереди икающий дурачок с рукоятью по прозвищу «Горлач» мчался вперед.

Кот бросился за ним на трех лапах, а его четвертая передняя лапа ударила петуха по спине. С петуха полетела пыль и пух. Внутри него от каждого удара что-то стучало и гудело, как будто кошка ударилась резиновым мячом.

После этого петух несколько минут пролежал в припадке, закатывая глаза, и тихонько стонал. Его облили холодной водой, и он ушел.

С тех пор куры воровать боялись. Увидев кошку, они с писком и давкой спрятались под домом.

Кот гулял по дому и саду, как хозяин и сторож. Он потерся головой о наши ноги. Он потребовал благодарности, оставив на наших брюках клочки рыжих волос.

Мы переименовали его из Вора в Полицейского.Хотя Рубен утверждал, что это было не очень удобно, мы были уверены, что полиция не обидится на нас за это.

Жильцы старого дома

Неприятности начались в конце лета, когда в старинном деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизнул расстеленную пятерку, затем, моргнув, изо всех сил потер соленую лапу за ухом.Вдруг Степа почувствовал чей-то взгляд. Он огляделся и застыл, заложив лапу за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Рядом стояла маленькая рыжая собачка. Одно ухо обернулось вокруг него. Дрожа от любопытства, пес протянул Степану мокрый нос – ему хотелось понюхать этого загадочного зверя.

– А, вот и все!

Степан придумал и ударил Фунтика в перевернутое ухо.

Была объявлена война, и с тех пор жизнь для Степана потеряла все свое очарование. Нечего было думать о том, чтобы лениво тереть лицо о косяки сухих дверей или валяться на солнышке у колодца.Приходилось ходить осторожно, на цыпочках, часто оглядываться и всегда выбирать перед собой какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя убежать от Фунтика.

Степан, как и все кошки, имел твердые привычки. По утрам любил ходить по заросшему чистотелом саду, гонять Воробьева со старых яблонь, ловить желтокочанных бабочек и точить когти на гнилой скамейке. Но теперь приходилось обходить огород не по земле, а по высокому забору, неизвестно, почему он был обтянут ржавой колючей проволокой, да еще такой узкой, что Степан временами гадал, куда поставить лапу.

В общем, в жизни Степана были разные неприятности. Однажды он украл и съел столярку с вонзившимся в жабры рыболовным крючком – и все обрушилось, Степан даже не заболел. Но ему никогда не приходилось унижать себя из-за загнутой собаки. Усы Степана возмущенно содрогнулись.

Один раз все лето Степан сидел на крыше и ухмылялся.

Во дворе среди курчавой гусиной травы стояла деревянная чаша с мутной водой – в нее бросали корки черного хлеба для кур.Фунтик подошел к тазу и осторожно вытащил из воды большую размокшую корочку.

Сварливый сверкающий петух по прозвищу «Горлач» пристально смотрел на Фунтика одним глазом. Затем он повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит ограбление.

Задумавшись, петух поднял лапу, глаза его были налиты кровью, внутри что-то булькнуло, как будто в его петухе загремел далекий гром. Степан знал, что это значит – член был в ярости.

Быстро и страшно, топая мозолистыми лапами, к Фунтику бросился петух и клюнул его в спину. Раздался короткий и резкий стук. Фунтик выпустил хлеб, зажал уши и с отчаянным криком бросился в розетку под домом.

Петух торжествующе хлопнул крыльями, поднял густую пыль, клюнул промокшую корку и с отвращением швырнул ее в сторону – должно быть, от корки пахло собакой.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру выбрался и в сторону, минуя петуха, пробрался в комнаты.Его лицо было в пыльной паутине, к усам прилипли высушенные пауки.

Но гораздо хуже петуха была тонкая черная курица. На шее у нее был пестрый пуховый платок, и она была похожа на цыганку-гадалку. Зря купил эту курицу. Недаром старушки в деревне говорили, что куры от злости чернеют.

Этот цыпленок летал, как ворона, дрался, мог стоять на крыше несколько часов и непрерывно кудахтать. Ее не удалось сбить с крыши даже кирпичом.Когда мы возвращались с луга или из леса, эта курица уже была видна издалека – она стояла на дымоходе и казалась вырезанной из жести.

Вспомнили средневековые таверны – читали о них в романах Вальтера Скотта. На крышах этих таверн жестяные петухи или куры втыкались в шест, заменяя вывеску.

Как и в средневековой таверне, нас встретили дома темные бревенчатые стены, покрытые желтым мхом, горящие поленья в печи и запах тмина.Почему-то в старом доме пахло тмином и древесной пылью.

Мы читаем романы Вальтера Скотта в пасмурные дни, когда теплый дождь мирно шелестел по крышам и в саду. Удар мелких капель дождя сотряс мокрые листья на деревьях, вода тонкой и прозрачной струйкой лилась из водосточной трубы, а под трубой в луже сидела маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась, а только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в луже под умывальником.Раз в минуту на ее голову с умывальника капала холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой ужасной пыткой было такое медленное капание на голову ледяной воды, и мы были удивлены лягушке.

Иногда по вечерам в дом заходила лягушка. Она перепрыгнула через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Было трудно понять, почему этот огонь так привлек лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка пришла посмотреть на яркий огонь так же, как дети собираются за неочищенным чайным столиком, чтобы послушать сказку на ночь.

Огонь вспыхнул, затем ослаб из-за зеленых мошек, которые горели в стекле. Он, должно быть, показался лягушке большим бриллиантом, где, если внимательно присмотреться, можно увидеть целые лица на каждом лице с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлеклась этой сказкой, что ее пришлось пощекотать палкой, чтобы она проснулась и ушла к себе, под гнилое крыльцо – на ее ступенях успели распуститься одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша.На пол ставим медные тазы. Ночью вода была особенно громкой и капала в них размеренно, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем пешеходов.

Ходунки были очень забавные – расписаны пышными розанами и трилистниками. Каждый раз, когда Фунтик проходил мимо них, он тихо ворчал – это должно быть так, чтобы ходунки знали, что в доме есть собака, были начеку и не позволяли себе никаких вольностей – не бегали вперед по три часа в день или не бегали. не останавливаться без причины.

В доме было много старых вещей. Когда-то эти вещи были нужны обитателям дома, но теперь они пылялись и сохли на чердаке и в них копошились мыши.

Время от времени мы проводили раскопки на чердаке и среди разбитых оконных рам и занавесок из лохматой паутины находили либо коробку масляных красок, покрытую разноцветными окаменевшими каплями, затем битый перламутр, либо медную кофейную мельницу из время обороны Севастополя, потом огромная тяжелая книга по древней истории с гравюрами, наконец, пачка декалей.

Мы их перевели. Яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослы, одетые в гирлянды из роз, девушки в соломенных шляпах с синими атласными лентами, играющие в керсо, и фрегаты, окруженные пухлыми клубами порохового дыма, появлялись из-под промокшей бумажной пленки.

Однажды на чердаке мы нашли черный деревянный ящик. На крышке медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Сделал мастер Галвестон. «

Ящик занесли в комнаты, тщательно вытерли с него пыль и открыли крышку.Внутри были медные ролики с тонкими стальными шипами. Рядом с каждым валиком на бронзовом рычаге сидела латунная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы получили ее, но она не играла. Напрасно давили на спины жуков, мух и стрекоз – ящик был поврежден.

За вечерним чаем мы поговорили о таинственном мастере Галвестоне. Все согласились, что это был жизнерадостный старый шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Работая, крутя в тисках медные ролики, он, наверное, насвистывал песню о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах.Как и все хорошие мастера, он говорил с тем, что делал, и предсказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он не мог предположить, что этот черный ящик упадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где поют только одни петухи, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже эта далекая северная страна.

С тех пор мастер Галвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома.Иногда нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он случайно подавился дымом из трубки. И когда мы что-то сколачивали – стол в беседке или новый скворечник – и спорили о том, как держать фуганок или пригнать две доски друг к другу, мы часто обращались к мастеру Галвестону, как будто он стоял рядом и, прищурившись серым глазом, насмешливо посмотрел на нашу суету. И мы все напевали последнюю любимую песню Галвестона:

.Прощай, звезда над прекрасными горами!

Прощай навсегда, теплый отцовский дом…

Поставили коробку на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов о нем забыли.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался переливающийся стеклянный звон, как будто кто-то ударил в колокольчики маленькими молотками, и от этого чудесного звона поднялась и разлилась мелодия:

В прекрасные горы

ты вернешься …

Он неожиданно проснулся после многих лет сна, и заиграла коробка.Сначала мы испугались, и даже Фунтик слушал, внимательно поднимая то ухо, то другое. Очевидно, в гробу лопнула какая-то пружина.

Шкатулка долго играла, потом остановилась, затем снова наполнила дом таинственным звоном, и даже ходячие замолчали от удивления.