Некрасов осень стихи: Осень — Некрасов. Полный текст стихотворения — Осень

Анализ стихотворения Осень Некрасова

Ни один поэт русской литературы не обошел стороной в своих произведениях тему природы. Каждое проявление окружающего мира интересует талантливых писателей своими уникальными пейзажами, которые помогают передать любое внутреннее состояние человека.

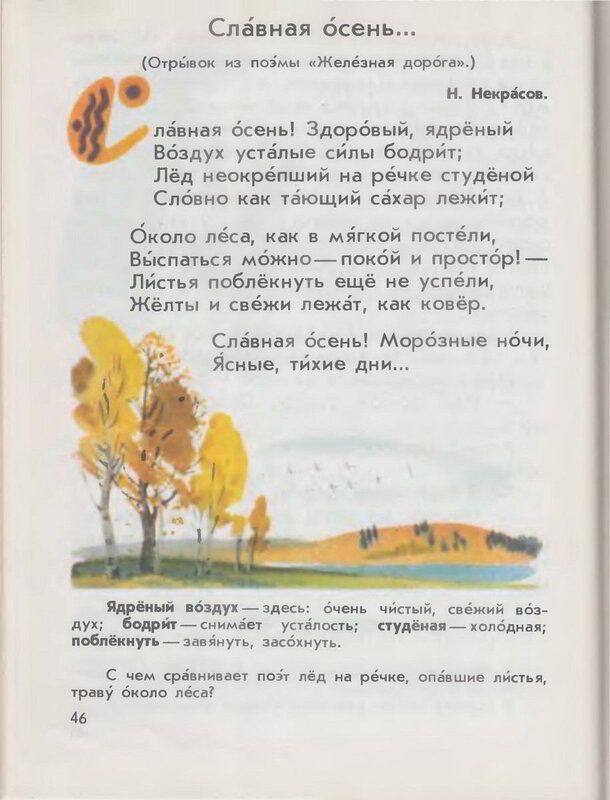

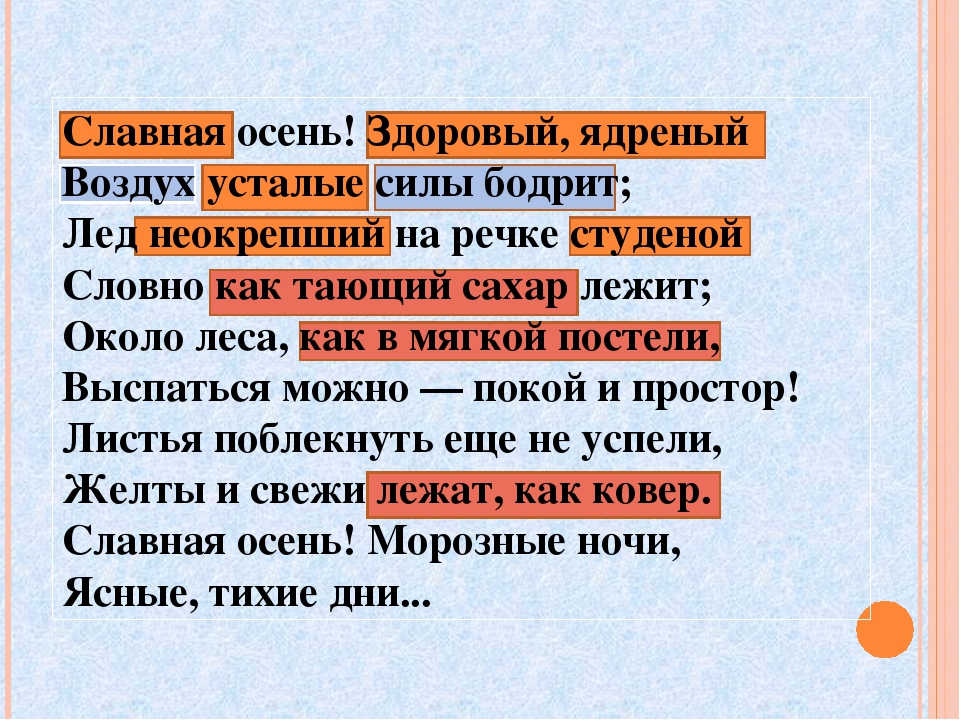

В стихотворении Н. А. Некрасова «Осень» автор объединил несколько тем, которые тревожат его душу – мысль о единстве природы и человека, тема любви к Родине. Понимание законов природы заложено в нем с детства. Восхищение родным краем проявляется с первый строк: «Славная осень!». В каждой последующей строфе будто присутствуют доказательства этому. Автора привлекает осенняя прохлада, которая вливает в него жизненные силы: «ядреный воздух…бодрит». Золотая пора только вступает во владения, так как лед еще не успел окрепнуть. «Желты и свежи» до сих пор листья. В каждой детали писатель видит предмет гордости за родную страну.

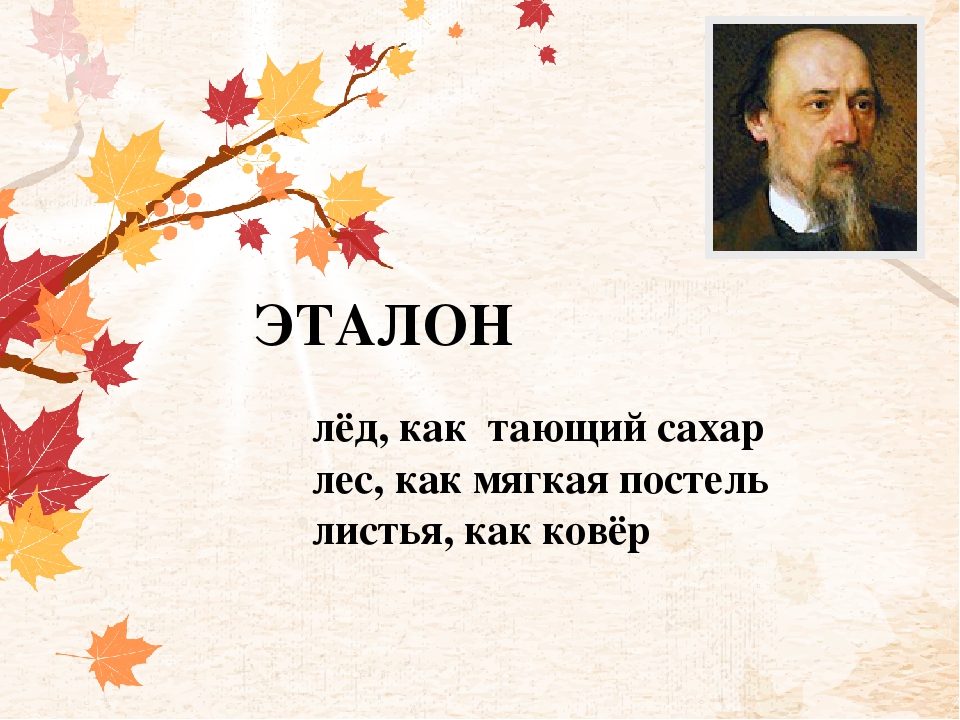

Представить идеальный мир, где все гармонично, спокойно и радостно помогают разнообразные художественные средства. Эпитеты «славная осень», «ядреный воздух» придают яркость, торжественность стихотворению. Авторский образ осени более понятен при использовании сравнений «лед как сахар», а в лесном массиве можно отдохнуть «как в теплой постели», «листья свежи как ковер». Подобные выражения знакомы каждому. Они напоминают домашний уютный очаг, к которому хочется вернуться вновь и вновь.

Автор подчеркивает, что никогда не спутает свои родные просторы ни с чем другим. Он любуется и пнями, и болотами «все хорошо под сиянием лунным». Состояние природы в момент ее созерцания Н. А. Некрасов характеризует как неторопливое течение жизни, которое вдохновляет каждого («ясные, тихие дни…»). Таким образом, автор передает собственное состояние души, впечатления о красоте родных пейзажей, следуя в вагоне поезда.

Торжество души поэта, его жизнелюбие и энергию подчеркивают повторы согласных звуков «с» и «р», которые придают особый музыкальный ритм стихотворению. Автор готов на протяжении суток наблюдать за природой. Об этом говорит чередование лунного освещения объектов окружающего мира и созерцание солнечных дней.

Вариант 2

Название произведения определяет один из периодов времени года, однако содержание стихотворения не является описанием красот и природы золотой поры, а посвящается мрачной осенней картине, наполненной слезами, горем, утратами и смертями.

В традиционном изложении осенний период описывается поэтами в виде наступившей долгожданной прохлады, богатого урожая и природного умиротворения, выражающегося в великолепии багряного и золотого наряда природы и шелестящей листвы, мягко стелющейся под ногами.

В рассматриваемой стихотворении поэт раскрывает осень в ином качестве, рассматривая это время года в виде разрушительного, нищего, серого состояния. Повествование стихотворения имеет целью изобразить существование простого крестьянского народа в период военных действий, используя мрачную картину поздней осени, передающей страдания и мучения русских людей из-за многочисленных потерь близких и родных, извести от которых приходят крайне редко.

Поэт сравнивает период наступления осени в обычной мирной жизни, когда весь народ с благоговением ожидает выходную субботу для того, чтобы посетить увеселительные мероприятия в виде массовых народных гуляний, связанные с окончанием уборочных работ и сбором богатого урожая, с настоящим временем, в котором крестьяне едут в ближайшее поселение лишь с целью получить хоть малейшее известие о близком человеке, будь то муж, сын, отец, дед.

Образы потерявших надежду на хорошую весть людей являются основным лейтмотивом стихотворения, написанного в форме гражданской элегии.

Использованные в произведении средства выразительности в виде эпитетов и сравнений ярко иллюстрируют людской страх перед молчаливой дорогой, по которой проносятся железнодорожные составы с вагонами, наполненными человеческими телами, погибшими исключительно с целью выполнения своего гражданского долга.

Поэт тонко и чувственно передает глубину людского страдания, выражая массовую скорбь и ненависть к войне. Оставшиеся в своих домах люди не находят покоя даже в ночное время, переживая за родных и близких и теряя малейшую надежду на благополучный исход войны, слыша царящий вокруг стон и плач несчастных людей, кричащих от боли и потерь.

Образ осени в качестве голодной тревоги и страха используется поэтом для более острого выражения темного существования осиротевших, обездоленных людей, не надеющихся на благоприятный исход военных действий, а лишь молясь богу о сохранении жизней своих любимых родственников, прося небеса вернуть их с фронта пускай и с ранениями, но живыми.

Отличительной особенностью стихотворения является применение поэтом повторения звуков, а также антитезы и метафор, позволяющих усилить динамику повествования и подчеркнуть смысловое значение произведения, заключающее в отсутствии любых оправданий для вступления в войну, уносящую жизни невиновных людей и принося неимоверные моральные и физические страдания семьям и близким умерших.

Анализ стихотворения Осень по плану

Осень

Возможно вам будет интересно

- Анализ стихотворения Пушкина Вновь я посетил

Стихотворение это написано Александром Пушкиным после похорон матери, которые прошли в родном Михайловском. Действительно, вернувшись к родному дому, Александр Сергеевич чувствует, как на него нахлынули воспоминания

- Анализ стихотворения На птичку Державина 7 класс

Как известно, иногда всего в нескольких словах есть возможность выразить глубокую мудрость и поэту доступно такое умение.

Он владеет словом, в которое может облекать различные смыслы.

Он владеет словом, в которое может облекать различные смыслы. - Анализ стихотворений разных авторов

Анализ стихотворений разных авторов

- Анализ стихотворения Ты не забыта Некрасова

В центре событий стихотворения под названием «Ты не забыта» девушка, которая закончила жизнь самоубийством. Она была убита одной единственной пулей, которую она специально сберегла

- Анализ стихотворения Родник Бунина

Бунина можно смело называть великим мастером в сфере поэтического пейзажа. Для поэта описание природы это нечто чувственное, он отдает частичку себя. Когда читаешь его произведения о природе, словно оказываешься внутри пейзажа

Стих. «Славная осень! Здоровый, ядрёный…» (отрывок из стихотворения «Железная дорога»)

Железная дорога – Некрасов: читать стихотворение, текст поэмы Николая Алексеевича Некрасова

Ваня (в кучерском армячке).Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша (в пальто на красной подкладке),Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

Разговор в вагоне

Славная осень! Морозные ночи,Ясные, тихие дни…Нет безобразья в природе! И кочи,И моховые болота, и пни –

Он-то согнал сюда массы народные. Многие – в страшной борьбе,К жизни воззвав эти дебри бесплодные,Гроб обрели здесь себе.

Многие – в страшной борьбе,К жизни воззвав эти дебри бесплодные,Гроб обрели здесь себе.

Чу! восклицанья послышались грозные!Топот и скрежет зубов;Тень набежала на стекла морозные…Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,То сторонами бегут.Слышишь ты пение?.. «В ночь эту луннуюЛюбо нам видеть свой труд!

Грабили нас грамотеи-десятники,Секло начальство, давила нужда…Всё претерпели мы, божии ратники,Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!Нам же в земле истлевать суждено…Всё ли нас, бедных, добром поминаетеИли забыли давно?..»

Не ужасайся их пения дикого!С Волхова, с матушки Волги, с Оки,С разных концов государства великого -Это всё братья твои – мужики!

Да не робей за отчизну любезную…Вынес достаточно русский народ,Вынес и эту дорогу железную -Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Русских племен и пород представителиВдруг появились – и он мне сказал:«Вот они – нашей дороги строители!..»Захохотал генерал!

«Ваш славянин, англо-сакс и германецНе создавать – разрушать мастера,Варвары! дикое скопище пьяниц!.

Знаете, зрелищем смерти, печалиДетское сердце грешно возмущать.Вы бы ребенку теперь показалиСветлую сторону…»

Рад показать!Слушай, мой милый: труды роковыеКончены – немец уж рельсы кладет.Мертвые в землю зарыты; больныеСкрыты в землянках; рабочий народ

Всё заносили десятники в книжку -Брал ли на баню, лежал ли больной:«Может, и есть тут теперича лишку,Да вот, поди ты!..» Махнули рукой…

С богом, теперь по домам,- проздравляю!(Шапки долой – коли я говорю!)Бочку рабочим вина выставляюИ – недоимку дарю!..»

Кто-то «ура» закричал. ПодхватилиГромче, дружнее, протяжнее… Глядь:С песней десятники бочку катили…Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей – и купчинуС криком «ура!» по дороге помчал…Кажется, трудно отрадней картинуНарисовать, генерал?..

Анализ поэмы «Железная дорога» Некрасова

Подавляющая часть творчества Некрасова посвящена простому русскому народу, описанию его бед и страданий. Он считал, что настоящий поэт не должен уходить от действительности в романтические иллюзии.

Железная дорога между Петербургом и Москвой стало грандиозным проектом. Он значительно поднимал авторитет России, сокращал отрыв от развитых европейских стран.

При этом строительство велось отсталыми методами. Труд государственных и крепостных крестьян был фактически рабским. Государство не считалось с жертвами, на тяжелой физической работе в невыносимых условиях погибло множество людей.

Вступление к произведению – тонкая ирония Некрасова. Строителем железной дороги генерал называет не бесправную массу рабочих, а графа Клейнмихеля, прославившегося своей жестокостью.

Первая часть поэмы – лирическое описание прекрасного вида, открывающегося перед глазами пассажиров поезда. Некрасов с любовью изображает пейзаж «родимой Руси». Во второй части происходит резкая перемена. Рассказчик показывает сыну генерала страшную картину строительства железной дороги, которую предпочитает не видеть высшее общество.

Третья часть – мнение самоуверенного генерала, символизирующего собой тупость и ограниченность высшего общества. Он считает, что безграмотные и вечно пьяные мужики не имеют никакой ценности. Важны лишь высшие творения человеческого искусства. В этой мысли легко угадываются оппоненты взглядам Некрасова на роль творца в жизни общества.

По просьбе генерала рассказчик показывает Ване «светлую сторону» строительства. Работы закончены, погибшие похоронены, время подводить итоги. Россия доказывает миру свое прогрессивное развитие. Император и высшее общество торжествуют. Начальники строительных участков и купцы получили значительную прибыль. Рабочие награждены… бочкой вина и прощением накопленных штрафов. Робкий возглас «ура!» подхвачен толпой.

Картина всеобщего финального ликования невероятно горька и печальна. Многострадальный российский народ опять обманут. Символическая цена грандиозной стройки (треть годового бюджета Российской империи), унесшей тысячи жизней, выразилось для простых рабочих в бочке водки. Они не могут оценить настоящее значение своей работы, и поэтому благодарны и счастливы.

Многострадальный российский народ опять обманут. Символическая цена грандиозной стройки (треть годового бюджета Российской империи), унесшей тысячи жизней, выразилось для простых рабочих в бочке водки. Они не могут оценить настоящее значение своей работы, и поэтому благодарны и счастливы.

rustih.ru

Стихи Некрасова, Железная дорога

Славная осень! Здоровый, ядрёный Воздух усталые силы бодрит; Лёд неокрепший на речке студёной Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели, Выспаться можно – покой и простор! Листья поблекнуть ещё не успели, Жёлты и свежи лежат, как ковёр.

Славная осень! Морозные ночи, Ясные, тихие дни… Нет безобразья в природе! И кочи, И моховые болота, и пни –

Всё хорошо под сиянием лунным, Всюду родимую Русь узнаю… Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу свою…

Добрый папаша! К чему в обаянии Умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден

Не по плечу одному!

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами Правит; в артели сгоняет людей, Ходит за плугом, стоит за плечами Каменотёсцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные. Многие – в страшной борьбе, К жизни воззвав эти дебри бесплодные, Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья послышались грозные! Топот и скрежет зубов; Тень набежала на стёкла морозные… Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную, То сторонами бегут. Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной, Жили в землянках, боролися с голодом, Мёрзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники, Секло начальство, давила нужда… Всё претерпели мы, божии ратники, Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!

Нам же в земле истлевать суждено. ..

Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?..»

..

Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?..»

Не ужасайся их пения дикого! С Волхова, с матушки Волги, с Оки, С разных концов государства великого – Это всё братья твои – мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою, Ты уж не маленький!.. Волосом рус, Видишь, стоит, измождён лихорадкою, Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно Изо дня в день налегала весь век… Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую Он и теперь ещё: тупо молчит И механически ржавой лопатою Мёрзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную Нам бы не худо с тобой перенять… Благослови же работу народную И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную… Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную – Вынесет всё, что господь ни пошлёт!

Вынесет всё – и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе. Жаль только – жить в эту пору прекрасную

Уж не придётся – ни мне, ни тебе.

Жаль только – жить в эту пору прекрасную

Уж не придётся – ни мне, ни тебе.

В эту минуту свисток оглушительный Взвизгнул – исчезла толпа мертвецов! «Видел, папаша, я сон удивительный, – Ваня сказал, – тысяч пять мужиков,

Русских племён и пород представители Вдруг появились – и он мне сказал: «Вот они – нашей дороги строители!..» Захохотал генерал!

«Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана, Что же… всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка?

Вот ваш народ – эти термы и бани, Чудо искусства – он всё растаскал!» – «Я говорю не для вас, а для Вани…» Но генерал возражать не давал:

«Ваш славянин, англо-сакс и германец Не создавать – разрушать мастера, Варвары! дикое скопище пьяниц!.. Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали

Детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребёнку теперь показали

Светлую сторону…»

Вы бы ребёнку теперь показали

Светлую сторону…»

Рад показать! Слушай, мой милый: труды роковые Кончены – немец уж рельсы кладёт. Мёртвые в землю зарыты; больные Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался… Крепко затылки чесали они: Каждый подрядчику должен остался, Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку – Брал ли на баню, лежал ли больной: «Может, и есть тут теперича лишку, Да вот, поди ты!..» Махнули рукой…

В синем кафтане – почтенный лабазник, Толстый, присадистый, красный, как медь, Едет подрядчик по линии в праздник, Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно… Пот отирает купчина с лица И говорит, подбоченясь картинно: «Ладно… нешто… молодца!.. молодца!..

С богом, теперь по домам, – проздравляю! (Шапки долой – коли я говорю!) Бочку рабочим вина выставляю И – недоимку дарю!..»

Кто-то «ура» закричал. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее. .. Глядь:

С песней десятники бочку катили…

Тут и ленивый не мог устоять!

.. Глядь:

С песней десятники бочку катили…

Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей – и купчину С криком «ура!» по дороге помчал… Кажется, трудно отрадней картину Нарисовать, генерал?..

philosofiya.ru

Железная дорога | Стихи классиков

Славная осень! Здоровый, ядреныйВоздух усталые силы бодрит;Лед неокрепший на речке студенойСловно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,Выспаться можно – покой и простор!Листья поблекнуть еще не успели,Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,Ясные, тихие дни…Нет безобразья в природе! И кочи,И моховые болота, и пни-

Всё хорошо под сиянием лунным,Всюду родимую Русь узнаю…Быстро лечу я по рельсам чугунным,Думаю думу свою…

Добрый папаша! К чему в обаянииУмного Ваню держать?Вы мне позвольте при лунном сиянииПравду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден-Не по плечу одному!В мире есть царь: этот царь беспощаден,Голод названье ему.

Водит он армии; в море судамиПравит; в артели сгоняет людей,Ходит за плугом, стоит за плечамиКаменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.Многие – в страшной борьбе,В жизни воззвав эти дебри бесплодные,Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,Столбики, рельсы, мосты.А по бокам-то всё косточки русские…Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу, восклицанья послышались грозные!Топот и скрежет зубов;Тень набежала на стекла морозные…Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,То сторонами бегут.Слышишь ты пение?… «В ночь эту лунную,Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,С вечно согнутой спиной,Жили в землянках, боролися с голодом,Мерзли и мокли, болели цынгой.

Грабили нас грамотеи-десятники,Секло начальство, давила нужда…Всё притерпели мы, божии ратники,Мирные дети труда!

Братья! вы наши плоды пожинаете!Нам же в земле истлевать суждено…Всё ли нас, бедных, добром поминаетеИли забыли давно?…»

Не ужасайся их пения дикого!С Волхова, с матушки Волги, с Оки,С разных концов государства великого-Это всё! братья твои – мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,Ты уж не маленький!. . Волосом рус,Видишь, стоит, изможден лихорадкою,Высокорослый, больной белорус:

. Волосом рус,Видишь, стоит, изможден лихорадкою,Высокорослый, больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,Язвы на тощих руках,Вечно в воде по колено стоявшиеНоги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательноИзо дня в день налегала весь век…Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатуюОн и теперь еще: тупо молчитИ механически ржавой лопатоюМерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благороднуюНам бы не худо с тобой перенять…Благослови же работу народнуюИ научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную…Вынес достаточно русский народ,Вынес эту дорогу железную-Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Вынесет всё – и широкую, яснуюГрудью дорогу проложит себе.Жаль только – жить в эту пору прекраснуюУж не придется – ни мне, ни тебе.

В эту минуту свисток оглушительныйВзвизгнул – исчезла толпа мертвецов!«Видел, папаша, я сон удивительный,-Ваня сказал,- тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представителиВдруг появились – и он мне сказал:„Вот они – нашей дороги строители!. .“»Захохотал генерал!

.“»Захохотал генерал!

«Был я недавно в стенах Ватикана,По Колизею две ночи бродил,Видел я в Вене святого Стефана,Что же… всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,Логика ваша немножко дика.Или для вас Аполлон БельведерскийХуже печного горшка?

Вот ваш народ – эти термы и бани,Чудо искусства – он всё растаскал!»-«Я говорю не для вас, а для Вани…»Но генерал возражать не давал:

Ваш славянин, англосакс и германецНе создавать – разрушать мастера,Варвары! дикое скопище пьяниц!..Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печалиДетское сердце грешно возмущать.Вы бы ребенку теперь показалиСветлую сторону…

Рад показать!Слушай, мой милый: труды роковыеКончены – немец уж рельсы кладет.Мертвые в землю зарыты; больныеСкрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался…Крепко затылки чесали они:Каждый подрядчику должен остался,Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку-Брал ли на баню, лежал ли больной. «Может, и есть тут теперича лишку,Да вот поди ты!..» – махнули рукой…

«Может, и есть тут теперича лишку,Да вот поди ты!..» – махнули рукой…

В синем кафтане – почтенный лабазник,Толстый, присадистый, красный, как медь,Едет подрядчик по линии в праздник,Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно…Пот отирает купчина с лицаИ говорит, подбоченясь картинно:«Ладно… нешто… молодца!.. молодца!..

С богом, теперь по домам,- проздравляю!(Шапки долой – коли я говорю!)Бочку рабочим вина выставляюИ – недоимку дарю…»

Кто-то «ура» закричал, ПодхватилиГромче, дружнее, протяжнее… Глядь:С песней десятники бочку катили…Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей – и купчинуС криком «ура» по дороге помчал…Кажется, трудно отрадней картинуНарисовать, генерал?..

stihi-klassikov.ru

Николай Алексеевич Некрасов – Железная дорога

В а н я (в кучерском армячке). Папаша! кто строил эту дорогу? П а п а ш а (в пальто на красной подкладке), Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька! Разговор в вагоне 1 Славная осень! Здоровый, ядреный Воздух усталые силы бодрит; Лед неокрепший на речке студеной Словно как тающий сахар лежит; Около леса, как в мягкой постели, Выспаться можно – покой и простор! Листья поблекнуть еще не успели, Желты и свежи лежат, как ковер. Славная осень! Морозные ночи, Ясные, тихие дни… Нет безобразья в природе! И кочи, И моховые болота, и пни – Всё хорошо под сиянием лунным, Всюду родимую Русь узнаю… Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу свою… 2 Добрый папаша! К чему в обаянии Умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии Правду ему показать. Труд этот, Ваня, был страшно громаден Не по плечу одному! В мире есть царь: этот царь беспощаден, Голод названье ему. Водит он армии; в море судами Правит; в артели сгоняет людей, Ходит за плугом, стоит за плечами Каменотесцев, ткачей. Он-то согнал сюда массы народные. Многие – в страшной борьбе, К жизни воззвав эти дебри бесплодные, Гроб обрели здесь себе. Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? Чу! восклицанья послышались грозные! Топот и скрежет зубов; Тень набежала на стекла морозные… Что там? Толпа мертвецов! То обгоняют дорогу чугунную, То сторонами бегут. Слышишь ты пение?.

Славная осень! Морозные ночи, Ясные, тихие дни… Нет безобразья в природе! И кочи, И моховые болота, и пни – Всё хорошо под сиянием лунным, Всюду родимую Русь узнаю… Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу свою… 2 Добрый папаша! К чему в обаянии Умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии Правду ему показать. Труд этот, Ваня, был страшно громаден Не по плечу одному! В мире есть царь: этот царь беспощаден, Голод названье ему. Водит он армии; в море судами Правит; в артели сгоняет людей, Ходит за плугом, стоит за плечами Каменотесцев, ткачей. Он-то согнал сюда массы народные. Многие – в страшной борьбе, К жизни воззвав эти дебри бесплодные, Гроб обрели здесь себе. Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? Чу! восклицанья послышались грозные! Топот и скрежет зубов; Тень набежала на стекла морозные… Что там? Толпа мертвецов! То обгоняют дорогу чугунную, То сторонами бегут. Слышишь ты пение?. . “В ночь эту лунную Любо нам видеть свой труд! Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной, Жили в землянках, боролися с голодом, Мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи-десятники, Секло начальство, давила нужда… Всё претерпели мы, божии ратники, Мирные дети труда! Братья! Вы наши плоды пожинаете! Нам же в земле истлевать суждено… Всё ли нас, бедных, добром поминаете Или забыли давно?..” Не ужасайся их пения дикого! С Волхова, с матушки Волги, с Оки, С разных концов государства великого – Это всё братья твои – мужики! Стыдно робеть, закрываться перчаткою, Ты уж не маленький!.. Волосом рус, Видишь, стоит, изможден лихорадкою, Высокорослый больной белорус: Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие Ноги опухли; колтун в волосах; Ямою грудь, что на заступ старательно Изо дня в день налегала весь век… Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: Трудно свой хлеб добывал человек! Не разогнул свою спину горбатую Он и теперь еще: тупо молчит И механически ржавой лопатою Мерзлую землю долбит! Эту привычку к труду благородную Нам бы не худо с тобой перенять.

. “В ночь эту лунную Любо нам видеть свой труд! Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной, Жили в землянках, боролися с голодом, Мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи-десятники, Секло начальство, давила нужда… Всё претерпели мы, божии ратники, Мирные дети труда! Братья! Вы наши плоды пожинаете! Нам же в земле истлевать суждено… Всё ли нас, бедных, добром поминаете Или забыли давно?..” Не ужасайся их пения дикого! С Волхова, с матушки Волги, с Оки, С разных концов государства великого – Это всё братья твои – мужики! Стыдно робеть, закрываться перчаткою, Ты уж не маленький!.. Волосом рус, Видишь, стоит, изможден лихорадкою, Высокорослый больной белорус: Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие Ноги опухли; колтун в волосах; Ямою грудь, что на заступ старательно Изо дня в день налегала весь век… Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: Трудно свой хлеб добывал человек! Не разогнул свою спину горбатую Он и теперь еще: тупо молчит И механически ржавой лопатою Мерзлую землю долбит! Эту привычку к труду благородную Нам бы не худо с тобой перенять. .. Благослови же работу народную И научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную… Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную – Вынесет всё, что господь ни пошлет! Вынесет всё – и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. Жаль только – жить в эту пору прекрасную Уж не придется – ни мне, ни тебе. 3 В эту минуту свисток оглушительный Взвизгнул – исчезла толпа мертвецов! “Видел, папаша, я сон удивительный,- Ваня сказал,- тысяч пять мужиков, Русских племен и пород представители Вдруг появились – и он мне сказал: “Вот они – нашей дороги строители!..” Захохотал генерал! “Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана, Что же… всё это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка? Вот ваш народ – эти термы и бани, Чудо искусства – он всё растаскал!”- “Я говорю не для вас, а для Вани…” Но генерал возражать не давал: “Ваш славянин, англо-сакс и германец Не создавать – разрушать мастера, Варвары! дикое скопище пьяниц!.

.. Благослови же работу народную И научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную… Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную – Вынесет всё, что господь ни пошлет! Вынесет всё – и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. Жаль только – жить в эту пору прекрасную Уж не придется – ни мне, ни тебе. 3 В эту минуту свисток оглушительный Взвизгнул – исчезла толпа мертвецов! “Видел, папаша, я сон удивительный,- Ваня сказал,- тысяч пять мужиков, Русских племен и пород представители Вдруг появились – и он мне сказал: “Вот они – нашей дороги строители!..” Захохотал генерал! “Был я недавно в стенах Ватикана, По Колизею две ночи бродил, Видел я в Вене святого Стефана, Что же… всё это народ сотворил? Вы извините мне смех этот дерзкий, Логика ваша немножко дика. Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка? Вот ваш народ – эти термы и бани, Чудо искусства – он всё растаскал!”- “Я говорю не для вас, а для Вани…” Но генерал возражать не давал: “Ваш славянин, англо-сакс и германец Не создавать – разрушать мастера, Варвары! дикое скопище пьяниц!. . Впрочем, Ванюшей заняться пора; Знаете, зрелищем смерти, печали Детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали Светлую сторону…” 4 Рад показать! Слушай, мой милый: труды роковые Кончены – немец уж рельсы кладет. Мертвые в землю зарыты; больные Скрыты в землянках; рабочий народ Тесной гурьбой у конторы собрался… Крепко затылки чесали они: Каждый подрядчику должен остался, Стали в копейку прогульные дни! Всё заносили десятники в книжку – Брал ли на баню, лежал ли больной: “Может, и есть тут теперича лишку, Да вот, поди ты!..” Махнули рукой… В синем кафтане – почтенный лабазник, Толстый, присадистый, красный, как медь, Едет подрядчик по линии в праздник, Едет работы свои посмотреть. Праздный народ расступается чинно… Пот отирает купчина с лица И говорит, подбоченясь картинно: “Ладно… нешто… молодца!.. молодца!.. С богом, теперь по домам,- проздравляю! (Шапки долой – коли я говорю!) Бочку рабочим вина выставляю И – недоимку дарю!..” Кто-то “ура” закричал. Подхватили Громче, дружнее, протяжнее.

. Впрочем, Ванюшей заняться пора; Знаете, зрелищем смерти, печали Детское сердце грешно возмущать. Вы бы ребенку теперь показали Светлую сторону…” 4 Рад показать! Слушай, мой милый: труды роковые Кончены – немец уж рельсы кладет. Мертвые в землю зарыты; больные Скрыты в землянках; рабочий народ Тесной гурьбой у конторы собрался… Крепко затылки чесали они: Каждый подрядчику должен остался, Стали в копейку прогульные дни! Всё заносили десятники в книжку – Брал ли на баню, лежал ли больной: “Может, и есть тут теперича лишку, Да вот, поди ты!..” Махнули рукой… В синем кафтане – почтенный лабазник, Толстый, присадистый, красный, как медь, Едет подрядчик по линии в праздник, Едет работы свои посмотреть. Праздный народ расступается чинно… Пот отирает купчина с лица И говорит, подбоченясь картинно: “Ладно… нешто… молодца!.. молодца!.. С богом, теперь по домам,- проздравляю! (Шапки долой – коли я говорю!) Бочку рабочим вина выставляю И – недоимку дарю!..” Кто-то “ура” закричал. Подхватили Громче, дружнее, протяжнее. .. Глядь: С песней десятники бочку катили… Тут и ленивый не мог устоять! Выпряг народ лошадей – и купчину С криком “ура!” по дороге помчал… Кажется, трудно отрадней картину Нарисовать, генерал?..

.. Глядь: С песней десятники бочку катили… Тут и ленивый не мог устоять! Выпряг народ лошадей – и купчину С криком “ура!” по дороге помчал… Кажется, трудно отрадней картину Нарисовать, генерал?..verses.skvalex.com

Некрасов Николай – Железная дорога. Слушать онлайн

Каждое время рождает своего поэта. Во второй половине прошлого века не было поэта популярнее, чем Н. А. Некрасов. Он не только сочувствовал народу, но отождествлял себя с крестьянской Россией, потрясал сердца современников картинами рабства и нищеты, нотами искреннего горького покаяния. В одном из своих выступлений о Пушкине Достоевский говорил о “всемирной отзывчивости” поэта, умевшего чувствовать чужое, как свое. То же можно сказать и о Н. А. Некрасове. Тем более, что муза его удивительно отзывчива на чужую радость и боль. Творчество Некрасова разнообразно по тематике. Но какой бы она ни была, неизменно одно: во всех стихотворениях ярко выражено нравственное кредо поэта. В своих произведениях он ставит героя перед выбором, но не отворачивается в эту трудную для него минуту, а пытается проникнуться его взглядом на жизнь. Некрасов не боится позволить герою заглянуть в свой внутренний мир и дать оценку своих действий и поступков. Таким образом, явными оказываются самые потаенные уголки человеческой души, моральные и нравственные принципы человека.

Некрасов не боится позволить герою заглянуть в свой внутренний мир и дать оценку своих действий и поступков. Таким образом, явными оказываются самые потаенные уголки человеческой души, моральные и нравственные принципы человека.Одно из самых сильных стихотворений Некрасова о народе – “Железная дорога”. Событие, подсказавшее сюжет стихотворения,- строительство железной дороги между Петербургом и Москвой, законченное в 1851 году. Однако стихотворение отразило более широкую картину бессовестной и бесчеловечной эксплуатации народа. Граф Клейнмихель, главноуправляющий путями сообщения, не задумываясь, губил крестьянские жизни, чтобы быстрее закончить строительство Николаевской железной дороги. Такое отношение к народу было свойственно огромному числу дельцов-промышленников и царских чиновников.

Ваня (в кучерском армячке). Папаша! кто строил эту дорогу?Папаша (в пальто на красной подкладке). Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!Разговор в вагонеIСлавная осень! Здоровый, ядреныйВоздух усталые силы бодрит;Лед неокрепший на речке студенойСловно как тающий сахар лежит;Около леса, как в мягкой постели,Выспаться можно – покой и простор!Листья поблекнуть еще не успели,Желты и свежи лежат, как ковер. Славная осень! Морозные ночи,Ясные, тихие дни…Нет безобразья в природе! И кочи,И моховые болота, и пни -Всё хорошо под сиянием лунным,Всюду родимую Русь узнаю…Быстро лечу я по рельсам чугунным,Думаю думу свою……………

Славная осень! Морозные ночи,Ясные, тихие дни…Нет безобразья в природе! И кочи,И моховые болота, и пни -Всё хорошо под сиянием лунным,Всюду родимую Русь узнаю…Быстро лечу я по рельсам чугунным,Думаю думу свою……………

Ильинский Игорь Владимирович. 11 (24) июля 1901, Москва – 13 января 1987, Москва. Советский артист театра и кино, мастер художественного слова, режиссёр.

teatr.audio

Стихотворение Железная дорога Николай Некрасов

Железная дорога

В а н я (в кучерском армячке).

Папаша! кто строил эту дорогу?

П а п а ш а (в пальто на красной подкладке),

Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

Разговор в вагоне

Славная осень! Здоровый, ядреный

Воздух усталые силы бодрит;

Лед неокрепший на речке студеной

Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно – покой и простор!

Листья поблекнуть еще не успели,

Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,

Ясные, тихие дни…

Нет безобразья в природе! И кочи,

И моховые болота, и пни –

Всё хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю…

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою…

Добрый папаша! К чему в обаянии

Умного Ваню держать?

Вы мне позвольте при лунном сиянии

Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден

Не по плечу одному!

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами

Правит; в артели сгоняет людей,

Ходит за плугом, стоит за плечами

Каменотесцев, ткачей.

Он–то согнал сюда массы народные.

Многие – в страшной борьбе,

К жизни воззвав эти дебри бесплодные,

Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам–то всё косточки русские…

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья послышались грозные!

Топот и скрежет зубов;

Тень набежала на стекла морозные…

Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,

То сторонами бегут.

Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную

Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,

С вечно согнутой спиной,

Жили в землянках, боролися с голодом,

Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи–десятники,

Секло начальство, давила нужда…

Всё претерпели мы, божии ратники,

Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!

Нам же в земле истлевать суждено…

Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?..»

Не ужасайся их пения дикого!

С Волхова, с матушки Волги, с Оки,

С разных концов государства великого –

Это всё братья твои – мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,

Ты уж не маленький!.. Волосом рус,

Видишь, стоит, изможден лихорадкою,

Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,

Язвы на тощих руках,

Вечно в воде по колено стоявшие

Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно

Изо дня в день налегала весь век…

Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:

Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую

Он и теперь еще: тупо молчит

И механически ржавой лопатою

Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную

Нам бы не худо с тобой перенять…

Благослови же работу народную

И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную –

Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Вынесет всё – и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только – жить в эту пору прекрасную

Уж не придется – ни мне, ни тебе.

В эту минуту свисток оглушительный

Взвизгнул – исчезла толпа мертвецов!

«Видел, папаша, я сон удивительный, –

Ваня сказал, – тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представители

Вдруг появились – и он мне сказал:

«Вот они – нашей дороги строители!..»

Захохотал генерал!

«Был я недавно в стенах Ватикана,

По Колизею две ночи бродил,

Видел я в Вене святого Стефана,

Что же… всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,

Логика ваша немножко дика.

Или для вас Аполлон Бельведерский

Хуже печного горшка?

Вот ваш народ – эти термы и бани,

Чудо искусства – он всё растаскал!» –

«Я говорю не для вас, а для Вани…»

Но генерал возражать не давал:

«Ваш славянин, англо–сакс и германец

Не создавать – разрушать мастера,

Варвары! дикое скопище пьяниц!. .

.

Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали

Детское сердце грешно возмущать.

Вы бы ребенку теперь показали

Светлую сторону…»

Рад показать!

Слушай, мой милый: труды роковые

Кончены – немец уж рельсы кладет.

Мертвые в землю зарыты; больные

Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался…

Крепко затылки чесали они:

Каждый подрядчику должен остался,

Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку –

Брал ли на баню, лежал ли больной:

«Может, и есть тут теперича лишку,

Да вот, поди ты!..» Махнули рукой…

В синем кафтане – почтенный лабазник,

Толстый, присадистый, красный, как медь,

Едет подрядчик по линии в праздник,

Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно…

Пот отирает купчина с лица

И говорит, подбоченясь картинно:

«Ладно… нешто… молодца!. . молодца!..

. молодца!..

С богом, теперь по домам, – проздравляю!

(Шапки долой – коли я говорю!)

Бочку рабочим вина выставляю

И – недоимку дарю!..»

Кто–то «ура» закричал. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее… Глядь:

С песней десятники бочку катили…

Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей – и купчину

С криком «ура!» по дороге помчал…

Кажется, трудно отрадней картину

Нарисовать, генерал?..

www.zdesotvety.ru

Некрасов Н.А. Железная дорога

Славная осень! Здоровый, ядреный 1 Воздух усталые силы бодрит;Лед неокрепший на речке студенойСловно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,Выспаться можно – покой и простор!Листья поблекнуть еще не успели,Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,Ясные, тихие дни…Нет безобразья в природе! И кочи, 2 И моховые болота, и пни –

Всё хорошо под сиянием лунным,Всюду родимую Русь узнаю…Быстро лечу я по рельсам чугунным,Думаю думу свою. ..

..

Добрый папаша! К чему в обаянии 3 Умного Ваню держать?Вы мне позвольте при лунном сиянииПравду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаденНе по плечу одному!В мире есть царь: этот царь беспощаден,Голод названье ему.

Водит он армии; в море судамиПравит; в артели сгоняет людей,Ходит за плугом, стоит за плечамиКаменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.Многие – в страшной борьбе,К жизни воззвав эти дебри бесплодные,Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,Столбики, рельсы, мосты.А по бокам-то всё косточки русские…Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья послышались грозные!Топот и скрежет зубов;Тень набежала на стекла морозные…Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,То сторонами бегут.Слышишь ты пение?.. “В ночь эту луннуюЛюбо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,С вечно согнутой спиной,Жили в землянках, боролися с голодом,Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники, 4 Секло начальство, давила нужда. ..Всё претерпели мы, божии ратники,Мирные дети труда!

..Всё претерпели мы, божии ратники,Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!Нам же в земле истлевать суждено…Всё ли нас, бедных, добром поминаетеИли забыли давно?..”

Не ужасайся их пения дикого!С Волхова, с матушки Волги, с Оки,С разных концов государства великого –Это всё братья твои – мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,Ты уж не маленький!.. Волосом рус,Видишь, стоит, изможден лихорадкою,Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,Язвы на тощих руках,Вечно в воде по колено стоявшиеНоги опухли; колтун5 в волосах;

Ямою грудь, что на заступ6 старательноИзо дня в день налегала весь век…Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатуюОн и теперь еще: тупо молчитИ механически ржавой лопатоюМерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благороднуюНам бы не худо с тобой перенять…Благослови же работу народнуюИ научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную. ..Вынес достаточно русский народ,Вынес и эту дорогу железную –Вынесет всё, что господь ни пошлет!

..Вынес достаточно русский народ,Вынес и эту дорогу железную –Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Вынесет всё – и широкую, яснуюГрудью дорогу проложит себе.Жаль только – жить в эту пору прекраснуюУж не придется – ни мне, ни тебе.

В эту минуту свисток оглушительныйВзвизгнул – исчезла толпа мертвецов!”Видел, папаша, я сон удивительный, –Ваня сказал, – тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представителиВдруг появились – и он мне сказал:”Вот они – нашей дороги строители!..”Захохотал генерал!

“Был я недавно в стенах Ватикана,7По Колизею8 две ночи бродил,Видел я в Вене святого Стефана,9Что же… всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,Логика ваша немножко дика.Или для вас Аполлон Бельведерский10Хуже печного горшка?

Вот ваш народ – эти термы11 и бани,Чудо искусства – он всё растаскал!”–”Я говорю не для вас, а для Вани…”Но генерал возражать не давал:

“Ваш славянин, англосакс и германецНе создавать – разрушать мастера,Варвары! дикое скопище12 пьяниц!. .Впрочем, Ванюшей заняться пора;

.Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печалиДетское сердце грешно возмущать.Вы бы ребенку теперь показалиСветлую сторону…”

Рад показать!Слушай, мой милый: труды роковыеКончены – немец уж рельсы кладет.Мертвые в землю зарыты; больныеСкрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался…Крепко затылки чесали они:Каждый подрядчику13 должен остался,Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку -Брал ли на баню, лежал ли больной:”Может, и есть тут теперича лишку,Да вот, поди ты!..” Махнули рукой…

В синем кафтане – почтенный лабазник,14Толстый, присадистый, красный, как медь,Едет подрядчик по линии в праздник,Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно…Пот отирает купчина с лицаИ говорит, подбоченясь картинно:”Ладно… нешто… молодца!.. молодца!..

С богом, теперь по домам, – проздравляю!(Шапки долой – коли я говорю!)Бочку рабочим вина выставляюИ – недоимку дарю!..”

Кто-то “ура” закричал. ПодхватилиГромче, дружнее, протяжнее… Глядь:С песней десятники бочку катили…Тут и ленивый не мог устоять!

ПодхватилиГромче, дружнее, протяжнее… Глядь:С песней десятники бочку катили…Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей – и купчинуС криком “ура!” по дороге помчал…Кажется, трудно отрадней картинуНарисовать, генерал?..

literatura5.narod.ru

ТРОПЫ – слова и выражения, используемые автором текста в переносном значении.

ЭПИТЕТ – это образное определение, отвечающее на вопрос какой? какая? какое? какие? и обычно выраженное именем прилагательным. Эпитет отличается от обычного определения художественной выразительностью, он передаёт чувство автора к изображаемому предмету, создаёт живое, яркое представление о нём.

Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она. (А. С. Пушкин)

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ – приписывание качеств, действий, эмоций человека предметам, природе, абстрактным понятиям.

Буря

мглою

небо кроет, вихри снежные крутя: то

как зверь, она завоет, то

заплачет,

как

дитя (А. С. Пушкин)

С. Пушкин)

Спит земля в сиянье голубом (М.Ю. Лермонтов)

СРАВНЕНИЕ – сопоставление двух предметов или явлений, для того чтобы пояснить один из них при помощи другого, выявить в объекте сравнения новые важные свойства. Чаще всего сравнения вводятся в предложение с помощью союзов КАК, ТОЧНО, СЛОВНО, БУДТО.

Лед неокрепший на речке студеной, словно как тающий сахар, лежит (Н.А. Некрасов)

МЕТАФОРА – перенос свойств с одного предмета на другой на основании их сходства

В основе метафоры лежит сравнение, но оно не оформлено с помощью сравнительных союзов, поэтому метафору называют скрытым сравнением.

Метафору легко переделать в сравнение с помощью слов КАК, ВРОДЕ, ПОДОБНО.

Пустых небес прозрачное стекло;

Багровый костер заката (И.А. Бунин)

(Небеса прозрачны как стекло = небес прозрачное стекло; Закат подобно костру багрового цвета = багровый костер заката)

МЕТОНИМИЯ – иносказательное обозначение предмета речи, «переименование», замена одного понятия другим, имеющим с ним причинную связь

А) название сосуда используется в значении того, что содержится в этом сосуде;

В) название места действия заменяет название людей, находящихся в этом месте;

Г)

деталь внешности или одежды

употребляется вместо

наименования человека.

Все флаги в гости будут к нам (А. С. Пушкин) (то есть город-порт будет принимать корабли с флагами всех стран мира.)

Я три тарелки съел (И,А. Крылов)

Выпил всю бутылку.

Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал (А.С. Пушкин).

Я прочитал всего Тургенева.

Ликует буйный Рим (М.Ю. Лермонтов)

Серые шлемы с красной звездою белой ораве крикнули: «Стой!» (В.В. Маяковский)

СИНЕКДОХА – разновидность метонимии, когда название части употребляется вместо названия целого или наоборот

А) единственное число употребляется вместо множественного;

Б) множественное число употребляется вместо единственного;

В) родовое понятие вместо видового;

Г) видовое понятие вместо родового.

И слышно было до рассвета, как ли ковал француз. (М.Ю. Лермонтов)

Мы все глядим в Наполеоны. (А. С. Пушкин)

Ну

что ж, садись, светило (т. е. солнце).

(В. Маяковский)

е. солнце).

(В. Маяковский)

Пуще всего береги копейку (т.е. деньги). (Н.В. Гоголь)

ГИПЕРБОЛА – излишнее преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета

Раздирает рот зевота шире Мекси канского залива (В.В. Маяковский)

В сто тысяч солнц закат пылал (В.В. Маяковский).

ЛИТОТА – чрезмерное преуменьшение свойств изображаемого предмета или явления

Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка! (А.С. Грибоедов)

ИРОНИЯ – скрытая насмешка; употребление слова или выражения в смысле, обратном буквальному

Отколе, умная, бредешь ты, голова? (обращение к ослу в басне И.Крылова).

ПЕРИФРАЗА – Описательный оборот речи, замена названия предмета или явления описанием их отличительных признаков или указанием на характерные черты. Используется для того, чтобы избежать речевого повтора.

Царь зверей (вместо лев) Братья наши меньшие (вместо животные)

Приёмы – особые синтаксические конструкции, придающие речи выразительность (часто фигуры речи ):

АНТИТЕЗА

(ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ)

–

резкое

противопоставление понятий,

мыслей, образов. Антитеза часто создается

с помощью антонимов.

Антитеза часто создается

с помощью антонимов.

Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка-Русь! (Н. Некрасов)

ИНВЕРСИЯ – расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный, прямой порядок, с целью усилить выразительность речи, обратный порядок слов.

Досадно было, боя ждали (М.Ю. Лермонтов)

ГРАДАЦИЯ – последовательное расположение слов или выражений в порядке их возрастающего (реже убывающего) значения (смыслового или эмоционального). Цепь понятий или определений с постепенным возрастанием или убыванием значимости.

Светились, горели, сияли огромные голубые глаза.

Все грани чувств, все грани правды

Стёрты в мирах, в годах, в часах. (А. Белый)

ОКСЮМОРОН – контрастное сочетание слов, противоположных по смыслу.

Мертвые души, живой труп, грустная радость, сладкая горечь воспоминаний

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ

–

художественный приём, состоящий в

расчленении предложения на отдельные

фрагменты, которые представляют собой

неполные предложения, намеренное

нарушение границ предложения;

разделение одного предложения с помощью

точек на несколько частей – две

и более.

А все Кузнецкий мост и вечные французы… Губители карманов и сердец! Когда избавит нас творец От шляпок их! Чепцов! И шпилек! И булавок! (А. С. Грибоедов)

Случилось это давно. Очень давно. У Анны беда стряслась. Большая.

АНАФОРА – единоначатие, повтор слов в начале строк или в начале предложений.

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди.

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера. (К. Симонов)

ЭПИФОРА – повтор слов в конце строк или в конце предложений.

Я не знаю, где граница

Между Севером и Югом,

Я не знаю, где граница

Меж товарищем и другом! (М. Светлов)

Мне

бы хотелось знать, отчего я

титулярный

советник?

Почему

именно

титулярный

советник?

ЭЛЛИПСИС

–

пропуск сказуемого, придающий речи

динамизм.

Мы села – в пепел, грады – в прах. (В. Жуковский)

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР – намеренное повторение одного и того же слова или словосочетания для усиления эмоциональности, выразительности высказывания.

Казалось, все в природе уснуло: спала трава, спали деревья, спали облака!

ВОПРОСНО-ОТВЕТНАЯ ФОРМА ИЗЛОЖЕНИЯ – форма изложения, при которой чередуются вопросы и ответы. Что делать? Не знаю. У кого спросить совета? Неизвестно.

СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ – одинаковое синтаксическое построение соседних предложений. Люди учатся Знанию. Люди учатся Памяти. Люди учатся Совести. (По Ю. Лотману)

ЦИТИРОВАНИЕ – использование в тексте цитат.

Есть такое красивое изречение: “Терпение красиво” (По Н. Горлановой)

Синтаксические средства выразительности:

РЯДЫ

ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ –

один

или несколько рядов однородных членов

в предложении.

Например, в предложении “А годы шли быстро и неслышно и уносили с собой эти воспоминания” два ряда однородных членов: 1) сказуемые: “шли и уносили”, 2) обстоятельства: “быстро и неслышно”

ВВОДНЫЕ СЛОВА – слова (словосочетания), грамматически не связанные с предложением.

Например, в предложении “Итак, «честь – внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть» ” вводное слово – итак – указывает на связь мыслей в тексте.

ОБРАЩЕНИЕ – слово или сочетание слов, называющее лицо (иногда предмет), к которому направлена речь.

Например, в предложении “Ребята, не Москва ль за нами?” (М.Ю. Лермонтов) обращением является слово“ребята”.

РИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ – не только называет того, к кому обращаются с речью, но и одновременно может передавать экспрессивно-эмоциональные отношения.

Например, в предложении “Мечты, мечты! Где ваша сладость” (А.С.Пушкин) риторическое обращение – мечты, мечты (неодушевлённое существительное)

или в

предложении “Что вьёшья, ласточка

,

к окну, что, вольная

,

поёшь?” (А. Дельвиг) обращения “ласточка”,

“вольная”,

называют

того, кто не ответит на обращение к нему.

Дельвиг) обращения “ласточка”,

“вольная”,

называют

того, кто не ответит на обращение к нему.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – предложения, которые произносятся с особой восклицательной интонацией.

Например, “Дуэль!”

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – вопросительные по цели высказывания предложения, произносящиеся с особой вопросительной интонацией.

Например, “А как же Пушкин? “

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС – вопрос, не требующий ответа, утверждение или отрицание, выраженное в форме вопросительного предложения.

Например, “Богатство хорошо иметь; Но должно ль им кому гордиться сметь?” (А. Сумароков)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ – одно из ярких выразительных средств русского языка. Его используют для сравнения предмета или признака с другим предметом или признаком.

Например, “Чёрные, как смола, тени легли на траву” (А.Н. Толстой)

РАЗГОВОРНЫЕ

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

характерны

для разговорной речи, чаще это неполные

предложения или построенные с нарушением

синтаксических норм.

Например, “Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросёнок-то…Смеётся… Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри… травинка во рту, ей-богу, травинка!.. Вот штука-то!” (А.И. Куприн)

НАЗЫВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – односоставные предложения, в грамматической основе которых только один главный член предложения – подлежащее.

Например, “А я всё смотрел на цементный конус, ещё раз перечитывая фамилии. Праведников Г.А., рядовой. Проскурин С.М., рядовой. Пыжов А.С., лейтенант. Рогачёв М.В., мл. сержант. Родионов Н.И., рядовой… ” (Е. Носов)

Фонетические средства выразительности.

Звукопись – игра звуками для усиления выразительности.

АССОНАНС – повторение в стихотворной речи одинаковых гласных звуков.

Быстро лечу я по рельсам чугунным. Думаю думу свою. (Н. Не красов)

АЛЛИТЕРАЦИЯ – повторение в стихотворной речи одинаковых согласных звуков.

Морозом выпитые лужи хрустят и хрупки, как хрусталь. (И. Северянин)

Лексические средства выразительности:

СИНОНИМЫ

–

близкие по значению слова.

Мой ласковый и нежный зверь.

КОНТЕКСТНЫЕ СИНОНИМЫ – слова, сходные по значению только в данном тексте (вне текста они не имеют сходства в лексическом значении).

Грузное тело его исполнено гибкой, звериной грации (М. Шолохов).

АНТОНИМЫ – слова с противоположным значением.

Ты и могучая , Ты и бессильная , Матушка- Русь! (Н. А. Некрасов)

КОНТЕКСТНЫЕ АНТОНИМЫ – слова, которые противопоставлены по значению только вданном тексте.

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы (А. Блок).

Для вас – века, для нас – единый час. (А. Блок).

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ – устойчивые сочетания слов, понимаемые не буквально, а в переносном смысле.

За тридевять земель, работать спустя рукава.

ДИАЛЕКТИЗМЫ

–

слова, употребляемые только жителями

той или иной местности (диалект в

переводе с греческого означает

«местный говор»): в некоторых российских

деревнях полотенце

по-другому

называютрушником,

белку

– векшей,

зайца

– ушканом,

волка

– бирюком.

В оврагах водились козюли . (= змеи) (По И.С. Тургеневу)

ТЕРМИНЫ – слова или сочетания слов, обозначающие понятие, применяемое в науке, технике, искусстве. В художественной литературе термины употребляются чаще как средство создания речевой характеристики героев.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник, и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, на лужайку под окнами нашего деревенского дома. (В. Солоухин)

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ СЛОВА (ОККАЗИОНАЛИЗМЫ) – слова, которые являются словотворчеством писателя или поэта. Они создаются с определённой стилистической целью, составляют лексикон писателя. Их следует отличать от собственно неологизмов.

Они

сидели передо мной в своих замызганных

спецовках, но видны были их модные

стрижки, слова они употребляли на

уровне

наивысшего

образования,

разговаривать с ними было трудно и

интересно. (Д. Гранин)

ПРОСТОРЕЧИЯ

–

слова,

характерные для разговорного стиля

речи, часто грубые слова, не соответствующие

нормированной литературной речи.

(Д. Гранин)

ПРОСТОРЕЧИЯ

–

слова,

характерные для разговорного стиля

речи, часто грубые слова, не соответствующие

нормированной литературной речи.

Почему я должна кричать: “Эй, ты, пойдём в буфет, пожрём , что ли!” (С. Львов)

КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА – слова высокого стиля. Восстань, пророк, и виждь, и внемли… Сомоотверженность, долг…

Zheleznaya doroga

Slavnaya osen! Zdorovy, yadreny

Vozdukh ustalye sily bodrit;

Led neokrepshy na rechke studenoy

Slovno kak tayushchy sakhar lezhit;

Okolo lesa, kak v myagkoy posteli,

Vyspatsya mozhno – pokoy i prostor!

Listya pobleknut yeshche ne uspeli,

Zhelty i svezhi lezhat, kak kover.

Slavnaya osen! Moroznye nochi,

Yasnye, tikhiye dni.

Net bezobrazya v prirode! I kochi,

I mokhovye bolota, i pni –

Vse khorosho pod sianiyem lunnym,

Vsyudu rodimuyu Rus uznayu.

Bystro lechu ya po relsam chugunnym,

Dumayu dumu svoyu.

;tktpyfz ljhjuf

Ckfdyfz jctym! Pljhjdsq, zlhtysq

Djple[ ecnfkst cbks ,jlhbn;

Ktl ytjrhtgibq yf htxrt cneltyjq

Ckjdyj rfr nf/obq cf}

Железная дорога. Некрасов стихи и про осень

Предлагаем вам красивые осенние стихи Н.Некрасова. Каждый из нас с детских лет хорошо знает стихи Некрасова про осень

, а кто-то читает их своим детям и внукам. Эти стихотворения входят в школьную программу для разных классов.

Короткие Некрасова помогают не только развить речь и память, но и познакомиться с красивым временем года осень.

Николай Некрасов – Осень

Прежде – праздник деревенский,

Нынче – осень голодна;

Нет конца печали женской,

Не до пива и вина.

С воскресенья почтой бредит

Православный наш народ,

По субботам в город едет,

Ходит, просит, узнает:

Кто убит, кто ранен летом,

Кто пропал, кого нашли?

По каким-то лазаретам

Уцелевших развезли?

Так ли жутко! Свод небесный

Темен в полдень, как в ночи;

Не сидится в хате тесной,

Не лежится на печи.

Сыт, согрелся, слава богу,

Только спать бы! Нет, не спишь,

Так и тянет на дорогу,

Ни за что не улежишь.

И бойка ж у нас дорога!

Так увечных возят много,

Что за ними на бугре,

Как проносятся вагоны,

Человеческие стоны

Ясно слышны на заре.

Николай Некрасов – Стих Славная осень

Славная осень! Здоровый, ядреный

Воздух усталые силы бодрит;

Лед неокрепший на речке студеной

Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно – покой и простор!

Листья поблекнуть еще не успели,

Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,

Ясные, тихие дни…

Нет безобразья в природе! И кочи,

И моховые болота, и пни –

Всё хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю…

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою…

Николай Некрасов – Несжатая полоса

Поздняя осень. Грачи улетели,

Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна. ..

..

Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:

“Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,

Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы

Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет…

Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?

Или недружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других – и давно

В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял

Чтобы нас ветер осенний развеял?..”

Ветер несет им печальный ответ:

– Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,

Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге – не ест и не пьет,

Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,

Высохли в щепку, повисли, как плети.

Как на соху, налегая рукою,

Пахарь задумчиво шел полосою.

Ваня (в кучерском армячке).

Папаша! кто строил эту дорогу?Папаша (в пальто на красной подкладке),

Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!Разговор в вагоне

Славная осень! Здоровый, ядреный

Воздух усталые силы бодрит;

Лед неокрепший на речке студеной

Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно — покой и простор!

Листья поблекнуть еще не успели,

Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,

Ясные, тихие дни…

Нет безобразья в природе! И кочи,

И моховые болота, и пни —

Всё хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю…

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою…

Добрый папаша! К чему в обаянии

Умного Ваню держать?

Вы мне позвольте при лунном сиянии

Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден

Не по плечу одному!

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами

Правит; в артели сгоняет людей,

Ходит за плугом, стоит за плечами

Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.

Многие — в страшной борьбе,

К жизни воззвав эти дебри бесплодные,

Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то всё косточки русские…

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья послышались грозные!

Топот и скрежет зубов;

Тень набежала на стекла морозные…

Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,

То сторонами бегут.

Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную

Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,

С вечно согнутой спиной,

Жили в землянках, боролися с голодом,

Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,

Секло начальство, давила нужда…

Всё претерпели мы, божии ратники,

Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!

Нам же в земле истлевать суждено…

Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?. .»

.»

Не ужасайся их пения дикого!

С Волхова, с матушки Волги, с Оки,

С разных концов государства великого —

Это всё братья твои — мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,

Ты уж не маленький!.. Волосом рус,

Видишь, стоит, изможден лихорадкою,

Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,

Язвы на тощих руках,

Вечно в воде по колено стоявшие

Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно

Изо дня в день налегала весь век…

Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:

Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую

Он и теперь еще: тупо молчит

И механически ржавой лопатою

Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную

Нам бы не худо с тобой перенять…

Благослови же работу народную

И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную —

Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Вынесет всё — и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе.

В эту минуту свисток оглушительный

Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов!

«Видел, папаша, я сон удивительный,-

Ваня сказал,- тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представители

Вдруг появились — и он

мне сказал:

«Вот они — нашей дороги строители!..»

Захохотал генерал!

«Был я недавно в стенах Ватикана,

По Колизею две ночи бродил,

Видел я в Вене святого Стефана,

Что же… всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,

Логика ваша немножко дика.

Или для вас Аполлон Бельведерский

Хуже печного горшка?

Вот ваш народ — эти термы и бани,

Чудо искусства — он всё растаскал!»-

«Я говорю не для вас, а для Вани…»

Но генерал возражать не давал:

«Ваш славянин, англо-сакс и германец

Не создавать — разрушать мастера,

Варвары! дикое скопище пьяниц!..

Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали

Детское сердце грешно возмущать.

Вы бы ребенку теперь показали

Светлую сторону…»

Рад показать!

Слушай, мой милый: труды роковые

Кончены — немец уж рельсы кладет.

Мертвые в землю зарыты; больные

Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался…

Крепко затылки чесали они:

Каждый подрядчику должен остался,

Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку —

Брал ли на баню, лежал ли больной:

«Может, и есть тут теперича лишку,

Да вот, поди ты!..» Махнули рукой…

В синем кафтане — почтенный лабазник,

Толстый, присадистый, красный, как медь,

Едет подрядчик по линии в праздник,

Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно…

Пот отирает купчина с лица

И говорит, подбоченясь картинно:

«Ладно… нешто

… молодца

!.. молодца

!..

С богом, теперь по домам,- проздравляю!

(Шапки долой — коли я говорю!)

Бочку рабочим вина выставляю

И — недоимку дарю

!. .»

.»

Кто-то «ура» закричал. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее… Глядь:

С песней десятники бочку катили…

Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей — и купчину

С криком «ура!» по дороге помчал…

Кажется, трудно отрадней картину

Нарисовать, генерал?..

Анализ поэмы «Железная дорога» Некрасова

Подавляющая часть творчества Некрасова посвящена простому русскому народу, описанию его бед и страданий. Он считал, что настоящий поэт не должен уходить от действительности в романтические иллюзии. Стихотворение «Железная дорога» — яркий пример гражданской лирики поэта. Оно было написано в 1864 г. и посвящено строительству Николаевской железной дороги (1843-1851 гг.).

Железная дорога между Петербургом и Москвой стало грандиозным проектом. Он значительно поднимал авторитет России, сокращал отрыв от развитых европейских стран.

При этом строительство велось отсталыми методами. Труд государственных и крепостных крестьян был фактически рабским. Государство не считалось с жертвами, на тяжелой физической работе в невыносимых условиях погибло множество людей.

Государство не считалось с жертвами, на тяжелой физической работе в невыносимых условиях погибло множество людей.

Вступление к произведению – тонкая ирония Некрасова. Строителем железной дороги генерал называет не бесправную массу рабочих, а графа Клейнмихеля, прославившегося своей жестокостью.

Первая часть поэмы – лирическое описание прекрасного вида, открывающегося перед глазами пассажиров поезда. Некрасов с любовью изображает пейзаж «родимой Руси». Во второй части происходит резкая перемена. Рассказчик показывает сыну генерала страшную картину строительства железной дороги, которую предпочитает не видеть высшее общество. За движением к прогрессу стоят тысячи крестьянских жизней. Со всех концов необъятной Руси крестьян собрал здесь «настоящий царь» — голод. Титанический труд, как и многие масштабные российские проекты, буквально устлан костями людей.

Третья часть – мнение самоуверенного генерала, символизирующего собой тупость и ограниченность высшего общества. Он считает, что безграмотные и вечно пьяные мужики не имеют никакой ценности. Важны лишь высшие творения человеческого искусства. В этой мысли легко угадываются оппоненты взглядам Некрасова на роль творца в жизни общества.

Важны лишь высшие творения человеческого искусства. В этой мысли легко угадываются оппоненты взглядам Некрасова на роль творца в жизни общества.

По просьбе генерала рассказчик показывает Ване «светлую сторону» строительства. Работы закончены, погибшие похоронены, время подводить итоги. Россия доказывает миру свое прогрессивное развитие. Император и высшее общество торжествуют. Начальники строительных участков и купцы получили значительную прибыль. Рабочие награждены… бочкой вина и прощением накопленных штрафов. Робкий возглас «ура!» подхвачен толпой.

Картина всеобщего финального ликования невероятно горька и печальна. Многострадальный российский народ опять обманут. Символическая цена грандиозной стройки (треть годового бюджета Российской империи), унесшей тысячи жизней, выразилось для простых рабочих в бочке водки. Они не могут оценить настоящее значение своей работы, и поэтому благодарны и счастливы.

Славная осень! Здоровый, ядрёный

Воздух усталые силы бодрит;

Лёд неокрепший на речке студёной

Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно – покой и простор!

Листья поблекнуть ещё не успели,

Жёлты и свежи лежат, как ковёр.

Славная осень! Морозные ночи,

Ясные, тихие дни…

Нет безобразья в природе! И кочи,

И моховые болота, и пни –

Всё хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю…

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою…

Добрый папаша! К чему в обаянии

Умного Ваню держать?

Вы мне позвольте при лунном сиянии

Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден

Не по плечу одному!

В мире есть царь: этот царь беспощаден,

Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами

Правит; в артели сгоняет людей,

Ходит за плугом, стоит за плечами

Каменотёсцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.

Многие – в страшной борьбе,

К жизни воззвав эти дебри бесплодные,

Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то всё косточки русские…

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья послышались грозные!

Топот и скрежет зубов;

Тень набежала на стёкла морозные. ..

..

Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,

То сторонами бегут.

Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную

Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,

С вечно согнутой спиной,

Жили в землянках, боролися с голодом,

Мёрзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,

Секло начальство, давила нужда…

Всё претерпели мы, божии ратники,

Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!

Нам же в земле истлевать суждено…

Всё ли нас, бедных, добром поминаете

Или забыли давно?..»

Не ужасайся их пения дикого!

С Волхова, с матушки Волги, с Оки,

С разных концов государства великого –

Это всё братья твои – мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,

Ты уж не маленький!.. Волосом рус,

Видишь, стоит, измождён лихорадкою,

Высокорослый больной белорус:

Губы бескровные, веки упавшие,

Язвы на тощих руках,

Вечно в воде по колено стоявшие

Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно

Изо дня в день налегала весь век. ..

..

Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:

Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую

Он и теперь ещё: тупо молчит

И механически ржавой лопатою

Мёрзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную

Нам бы не худо с тобой перенять…

Благослови же работу народную

И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную –

Вынесет всё, что господь ни пошлёт!

Вынесет всё – и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только – жить в эту пору прекрасную

Уж не придётся – ни мне, ни тебе.

В эту минуту свисток оглушительный

Взвизгнул – исчезла толпа мертвецов!

«Видел, папаша, я сон удивительный, –

Ваня сказал, – тысяч пять мужиков,

Русских племён и пород представители

Вдруг появились – и он мне сказал:

«Вот они – нашей дороги строители!..»

Захохотал генерал!

«Был я недавно в стенах Ватикана,

По Колизею две ночи бродил,

Видел я в Вене святого Стефана,

Что же. .. всё это народ сотворил?

.. всё это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,

Логика ваша немножко дика.

Или для вас Аполлон Бельведерский

Хуже печного горшка?

Вот ваш народ – эти термы и бани,

Чудо искусства – он всё растаскал!» –

«Я говорю не для вас, а для Вани…»

Но генерал возражать не давал:

«Ваш славянин, англо-сакс и германец

Не создавать – разрушать мастера,

Варвары! дикое скопище пьяниц!..

Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали

Детское сердце грешно возмущать.

Вы бы ребёнку теперь показали

Светлую сторону…»

Рад показать!

Слушай, мой милый: труды роковые

Кончены – немец уж рельсы кладёт.

Мёртвые в землю зарыты; больные

Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался…

Крепко затылки чесали они:

Каждый подрядчику должен остался,

Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку –

Брал ли на баню, лежал ли больной:

«Может, и есть тут теперича лишку,

Да вот, поди ты!. .» Махнули рукой…

.» Махнули рукой…

В синем кафтане – почтенный лабазник,

Толстый, присадистый, красный, как медь,

Едет подрядчик по линии в праздник,

Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно…

Пот отирает купчина с лица

И говорит, подбоченясь картинно:

«Ладно… нешто… молодца!.. молодца!..

С богом, теперь по домам, – проздравляю!

(Шапки долой – коли я говорю!)

Бочку рабочим вина выставляю

И – недоимку дарю!..»

Кто-то «ура» закричал. Подхватили

Громче, дружнее, протяжнее… Глядь:

С песней десятники бочку катили…

Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей – и купчину

С криком «ура!» по дороге помчал…

Кажется, трудно отрадней картину

Нарисовать, генерал?..

Николай Алексеевич Некрасов

Славная осень! Здоровый, ядрёный

Воздух усталые силы бодрит;

Лёд неокрепший на речке студёной

Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,

Выспаться можно — покой и простор!

Листья поблекнуть ещё не успели,

Желты и свежи лежат, как ковёр.

Славная осень! Морозные ночи,

Ясные, тихие дни…

Нет безобразья в природе! И кочи,

И моховые болота, и пни —

Всё хорошо под сиянием лунным,

Всюду родимую Русь узнаю…

Быстро лечу я по рельсам чугунным,

Думаю думу свою.

Композиционная целостность пейзажной зарисовки, начинающей знаменитую «Железную дорогу» 1864 г., позволяет выделить поэтический фрагмент в качестве самостоятельного произведения. Его основная тема — разноцветная красота «ясных, тихих» осенних дней, благотворно влияющая на самочувствие. По оптимистичному настрою и чувству бодрости тональность некрасовского творения сближается с ощущениями пушкинского героя, который приветствовал приход «русского холода» — освежающего, омолаживающего, возвращающего вкус к жизни.

Автор наделяет образ осени оценочным эпитетом «славная». Последний не только отображает восхищение, но и подчеркивает приподнятое энергичное настроение лирического субъекта. Поясняя одобрительное восклицание, открывающее текст, герой говорит о целебной силе свежего воздуха. Здесь же употребляется необычное для поэтического слога просторечие «ядреный». Сочетание «свежего» слова с лексемами «здоровый» и «бодрит» создает концентрацию звуков «р» и «о». Средства звукописи поддерживают впечатление живительного воздействия осенней погоды.

Здесь же употребляется необычное для поэтического слога просторечие «ядреный». Сочетание «свежего» слова с лексемами «здоровый» и «бодрит» создает концентрацию звуков «р» и «о». Средства звукописи поддерживают впечатление живительного воздействия осенней погоды.

Для характеристики природных объектов поэт прибегает к оригинальным сравнениям: тонкий лед похож на «тающий сахар», пышный слой опавших листьев — на ковер или постель. Перечисленные примеры можно рассматривать как единую комбинацию, объединенную семантикой домашнего комфорта. Чистота и свежесть спокойной приветливой природы сродни уюту человеческого жилища.

Анафора, начинающая третий катрен, продолжается фразой о холодных ночах и погожих днях. Она сходна по значению с замечанием об освежающем действии воздуха, размещенным в зачине. Прием, фактически расширяющий границы лексической анафоры, постепенно подводит читателя к философскому обобщению. Лирический субъект видит гармонию даже в самых прозаичных деталях: кочках, болотах, пнях. Интересно, что положительные эмоции передаются через отрицание, указывающее на отсутствие «безобразья» в картинах родного пейзажа.

Интересно, что положительные эмоции передаются через отрицание, указывающее на отсутствие «безобразья» в картинах родного пейзажа.