Задания на классификацию – Задания на классификацию – внеурочная работа, прочее

Задания на классификацию – внеурочная работа, прочее

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида детский сад «Ручеёк» муниципального образования город НоябрьскИспользование заданий на классификацию и группировку для построения количественной модели натурального числа для детей 5-7 лет.

Вечкилева Людмила Петровна

Воспитатель МБДОУ «Ручеёк»

Город Ноябрьск

Использование заданий на классификацию

и группировку для построения количественной модели натурального числа

Проблема развития умственных способностей ребёнка в процессе его воспитания и обучения в детском саду является сегодня одной из самых актуальных. Для детей 3-5 лет характерным является наглядно-действенное мышление, опирающееся на развитую сенсорику, реализующуюся в процессе действий с предметами. Но математика имеет дело с абстрактными понятиями (число, множество, величина и т. д), а не с конкретными предметами. Поэтому возникает проблема: как на занятиях по математике использовать модели изучаемых понятий и главное научиться самому строить модели какого-либо понятия и таким образом получать представление об основных свойствах и отношениях математических понятий. Решение этой проблемы позволит сформировать у ребёнка умение воспринимать и строить абстрактный образ, т.е. модель, характеризующую часть или все объекты из объёма данного понятия. Через объяснение способов деятельности с моделями изучаемых объектов у ребёнка в дошкольном возрасте складываются словесно-логические и рассуждающие формы мышления. Развиваются умения сравнивать, анализировать, обобщать (рассуждать и делать умозаключения).

Достаточно эффективным способом формирования у детей представлений о числе является использование заданий на классификацию, в основе которых-умение выделять признаки предметов, устанавливать между ними сходство и различие, разбивать множество на классы по какому-либо признаку.

Задания на классификацию для детей средней группы

Задание 1. На фланелеграфе – несколько одинаковых по величине кругов двух цветов. Задание – разделить круги на две группы. Вопрос: по какому признаку это можно сделать?

Если дети затрудняются, можно сначала предложить им сравнить только два круга: чем они похожи (одной величины, проверяется наложением) и чем отличаются (цветом). Затем педагог снова предлагает детям несколько кругов,

спрашивает: как называются фигуры (круги), чем похожи (величиной) и чем отличаются (цветом: синие и красные). Задание – разделить круги на две группы так, чтобы рядом оказались похожие, и рассказать, чем похожи круги в каждой группе (

Классификация производится по одному признаку, при этом не следует указывать детям основание классификации (по цвету): это снижает развивающий эффект задания, сводя деятельность к чисто мунипулятивной, репродуктивной.

Задание 2. На фланелеграфе те же круги, что и в первом задании, и несколько квадратов двух цветов. Педагог предлагает разделить фигуры на две группы. Возможны два варианта: по форме и по цвету. Выполняя задание дети «открывают» для себя два возможных взгляда на признаки предлагаемых предметов (форма и цвет).

Задание 3. Даны три больших круга (два красных и один зеленый) и пять маленьких кругов (три красных и два зеленых). Вопрос: чем похожи эти фигуры? (Все они круги). Задание – разделить фигуры на две группы. (Возможны варианты: по цвету и по размеру; каждый вариант классификации разбирается и объясняется

).Задание 4. Даны два больших круга (красный и зеленый), три маленьких (два красных и один зеленый), один красный квадрат. Вопрос: какая фигура лишняя и почему? (Лишняя фигура – квадрат, потому что все остальные фигуры – круги). Задание – круги разделить на группы. (Возможные варианты: по цвету и по размеру; каждый вариант разбирается и объясняется).

Задание 5. Даны те же фигуры, что и в предыдущем задании, кроме квадрата. Вопросы: что может означать число «2» (два больших круга или два зеленых круга), число «1» (один большой красный круг, один большой зеленый круг, один маленький зеленый круг?

Чем похожи и чем отличаются?

Задания на классификацию для детей старшей группы (5-7 лет)

Задание 1. Даны: четыре больших квадрата (три красных, один зеленый), два маленьких зеленых квадрата, один маленький зеленый круг. Вопрос: какая фигура

лишняя? (Круг, остальные фигуры – квадраты). Задание – разделить все квадраты на группы. (Два основания классификации: по цвету и по размеру). Что могут означать числа «1», «2», «3», «4»? (Один большой зеленый квадрат, два маленьких квадрата, три больших красных квадрата, четыре больших квадрата). Сколько всего квадратов? Сосчитаем по порядку (первый, второй…).

Задание 2. Даны два больших желтых круга, три больших желтых треугольника, три маленьких зеленых треугольника. Задание – разделить на две группы (по разным признакам: по цвету и размеру – большие желтые фигуры и маленькие зеленые; по форме – круги и треугольники). Что могут означать числа «2», «5», «3»? (Два больших желтых круга, пять зеленых больших фигур, три больших желтых треугольника). Сколько всего фигур? (Одиннадцать).

Задание 3. Фигуры предыдущего задания разделены на две группы на основании формы. Педагог показывает желтый квадрат, зеленый овал, красный круг, синий пятиугольник, предлагая выбрать те, которые можно добавить к уже имеющимся группам. Объясняя свой выбор, дети практически подходят к определению многоугольника: добавляя квадрат и пятиугольник к треугольникам, они обычно говорят: «Эти фигуры с углами, а круги – без углов».

Задание 4. Даны три больших квадрата и пять маленьких квадратов одного и того же цвета. Задание – разделить фигуры на две группы (по размеру). Из чисел «2, 3, 4, 5, 7, 8, 10» выберите те, которые подходят к составляемым группам, и объясните свой выбор. (Три больших квадрата, пять маленьких квадратов, восемь квадратов всего, четыре – у всех квадратов по четыре угла).

Задание 5. Даны квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, призма. Задание – найти лишнюю фигуру. (Круг – он без углов). Теперь среди оставшихся фигур найти лишнюю. (

Из чисел «2, 3, 4, 5, 6» выбрать те, которые подходят к этой группе фигур. (Три четырехугольника, четыре – у каждой фигуры по четыре угла).

Задание 6. Даны два четырехугольника и три треугольника. Дети делят фигуры на две группы на основании формы. Затем педагог показывает детям один треугольник и два четырехугольника и просит присоединить их к уже имеющимся

группам. Вопрос: к какой группе подходит число «3», а к какой число «4»? (Три треугольника. У каждого по три угла; четыре четырехугольника, у каждого по четыре угла).

Особое внимание при выполнении заданий следует уделить неправильным ответам. Необходимо не только сказать ребенку, что его выбор неверен, но и обязательно проанализировать с ним вместе последовательность выполнения задания и вывод, который был сделан, и помочь осознать ошибку и причины ее появления. Полезны в этом смысле вопросы: «Кто понял, почему Таня предлагает такой вариант? Как вы думаете, почему Коля допустил эту ошибку? Кто догадался, о чем подумал Петя, составляя такую группу?» и т.д.

Используемая литература.

Белошистая А. «Чем похожи и чем отличаются?» Мурманский педагогический институт. Дошкольное воспитание №1,1995г.

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.

М. «Просвещение»1998.

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников. Академия Холдинг 2000.

Фесюкова Л.Б. От трёх до семи. Харьков «Фолио» 1996.

Дидактические игры на классификацию предметов

Дидактические игры на классификацию предметов являются очень важным инструментом для расширения и активизации словаря. По умению ребенка классифицировать предметы по группам, подбирать для группы предметов обобщающие слова можно судить об уровне его интеллектуального развития, о степени развития его речи, памяти, мышления.

На начальном этапе ребенку предлагается выбрать предметы по образцу. Задача малыша — выбрать из предложенной группы предметы, ориентируясь на их свойства: форму, цвет, размер.

В предметной классификации ребенок ориентируется уже не на внешний вид предмета, а на его назначение, например, предметы, предназначенные для приготовления и употребления пищи — посуда. Так, для классификации или обобщения предметов малыш включает мыслительные операции, благодаря которым находит основание для определения предметов или явлений в нужную группу.

Игры и упражнения на классификацию очень важны для развития ребенка. Благодаря им воспитывается речевая активность, гибкость мышления. Ребенок начинает понимать, что можно использовать различные виды классификации. По мере того какие у предмета связи и отношения с другими предметами, он может находиться совершенно в разных группах, в соответствии с тем, какой признак будет определяющим.

Задача взрослых показать малышам, что свойства предметов могут меняться, а в зависимости от этого изменится и положение предмета в группе. Предлагаем вам лишь некоторые дидактические игры по развитию речи, направленные на формирование умения классификации и обобщения предметов.

Помоги медведям

В эту игру можно поиграть с самыми маленькими детьми 2-3 лет. Классифицируя предметы по цвету, малыш легче усвоит название цветов.

Попросите малыша помочь разобрать вещи: в большую корзину надо сложить предметы красного цвета для папы Медведя, а в маленькую корзинку — предметы желтого цвета для Мишутки. Побуждайте ребенка называть какие предметы он положит в большую корзину и почему, а какие в маленькую и почему.

А теперь разбери вещи по размеру: Мишутке подбери вещи маленького размера, а для папы Медведя- большого размера.

Назови одним словом

Попросите малыша рассказать, что он видит на картинке, назвать предметы на картинке одним словом.

Онлайн-игра «Обобщающие слова»

Расставь вещи на полки

Дайте ребенку предметные картинки и предложите разложить вещи на полки, ориентируясь на их

принадлежность к той или иной группе

Что лишнее?

Попросите ребенка назвать, что или кого он видит на картинке, и что здесь лишнее и почему.

Четвертый лишний

Ребенку предлагаются карточки с геометрическими фигурами, ему необходимо определить какая фигура лишняя, ориентируясь на форму и на цвет фигур.

В конце каждой игры необходимо сделать вывод по какому признаку классифицировались предметы.

После того, как ребенок научится классифицировать предметы на картинках будет полезно усложнить задачу, а именно проводить дидактические игры без использования наглядного материала. Цель игры будет та же самая.

Назови одним словом

Кровать, стол, диван, шкаф;

Платье, кофта, юбка, брюки;

Яблоко, апельсин, киви, груша и т.д.

Кто больше

Игра-соревнование проводится между несколькими детьми или между ребенком и взрослым. Цель- назвать как можно больше предметов, относящихся к какой-либо группе, например, предметы посуды.

Какой предмет лишний?

Ель, дуб, береза, липа;

Чайник, сковорода, кастрюля, тарелка;

Пальто, куртка, шуба, платье.

Использование дидактических игр на классификацию и обобщение способствует расширению и активизации словаря, развитию речи, логического мышления, мыслительных операций.

stotysyhc.ru

Развитие памяти детей: игры на классификацию

Рейтинг: 5 / 5

Следующий оптимизирующий память детей приём – классификация информации. Мыслительная операция «классификация» заключается в умении распределять предметы по группам по сходству или различию между ними.

Часто материал просто необходимо разделить на чётко обозначенные группы – классы. Отсюда, собственно, и название приёма – классификация. Какие это могут быть группы?

Например:

- дикие и домашние животные,

- животные Севера и животные Африки,

- существительные и глаголы,

- твердые и мягкие согласные и тому подобное.

При применении приёма классификации нагрузка на память снижается ровно во столько раз, на сколько групп был разделён запоминаемый материал. Классификация информации тесно связана с другой мыслительной операцией – «обобщение». Формируя одну, мы одновременно развиваем и другую.

Классификация: обучение ребёнка

Обучение детей обобщению и классификации предметов (или их изображений) полезно будет начать с самого простого: цвета, формы, величины. Уже в 3,5 года многие дети достаточно легко выполняют задания такого типа.

Игры на классификацию и обобщение

Лучше всего приём классификации формируется в игровой деятельности. Игры дидактические, подвижные могут проводиться индивидуально и коллективно.

Игра «Волшебный мешочек»

В непрозрачный мешочек, желательно полотняный, положите кружки разного цвета. Ребёнок достаёт по одному кружку и выкладывает их перед собой, называя цвет. Обведите выложенные кружки пальцем (объединяющий жест) и спросите: «Что перед тобой лежит?» Принимается ответ: круги, кружки.

Аналогично играйте и с другими геометрическими фигурами. Если за основной признак взять цвет или величину, то можем провести аналогичные игры с этими признаками предметов.

Обычно обобщающие понятия «одежда», «посуда», «игрушки, «мебель» формируются в повседневной жизни. Но очень полезны и специально организованные игры. Ниже приведены примеры.

Игра «Поможем малышу»

Поставьте на стол несколько небольших игрушек ребёнка. Попросите назвать их. Спросите, что с ними можно делать. Подведите итог: раз с этими предметами можно поиграть, то всё это игрушки.

Игра «Угостим гостей чаем»

Сперва пригласим в гости кукол и накроем для них стол. Ставим чайную посуду, называя каждый предмет. В конце спрашиваем, что мы поставили на стол. Ответ: посуду. На втором этапе привлекаем ребёнка к сервировке стола, когда приходят всамделишные гости. На следующем этапе рассматриваем предметы на картинке и выбираем из них посуду.

Подобным образом можно играть в игры:

- «Оденемся на прогулку» – закрепление прядка одевания, название предметов одежды и, наконец, введение обобщающего слова «одежда»

- «Оборудуем комнату для куклы» – аналогично.

Когда ребёнок научится обобщать конкретные предметы или их изображения на картинках, переходим к обобщению без использования наглядности.

Игра «Как назвать предметы одним словом»

Инструкция для ребёнка: «Я тебе назову несколько предметов, а ты назови их все одним словом». Перечислите по очереди нижеследующие группы предметов:

- свинья, лошадь, корова, баран;

- волк, лисица, медведь, заяц;

- морковь, свёкла, помидор, капуста;

- шуба, шарф, куртка, кофта;

- туфли, сапоги, ботинки, тапочки;

- борщ, гуляш, каша, макароны;

- липа, берёза, ёлка, сосна;

- трактор, грузовик, трамвай, метро.

Игры под общим названием «Четвёртый лишний»

Чтобы выделить лишний предмет надо определить общие и различные свойства предметов, найти основной, существенный признак и уже на его основе объединять предметы вместе и проводить классификацию.

I. Начните с самого простого – с геометрических фигур. Пусть ребёнок ориентируется на один признак. Пример на рис. 1 (в начале текста).

II. Затем предложите ему картинки предметов, значительно отличающихся по назначению, например:

- стол, кресло, шкаф, поезд;

- шапка, костюм, куртка, чайник;

- лук, репа, морковь, диван;

- лошадь, свинья, собака, звезда;

Если задание выполняется правильно, но ребёнок затрудняется объяснить свой выбор, сделайте это сами. Постепенно и малыш научится делать самостоятельно такие выводы.

III. Усложните задания. Примеры:

- платье, сарафан, джинсы, шуба;

- сапоги, кроссовки, валенки, босоножки;

- торшер, фонарь, настольная лампа, солнце;

- тюльпан, мак, роза, гриб;

- сосна, ёлка, лиственница, берёза;

- кружка, кастрюля, чайник, ваза;

IV. На этом этапе в задание вводится конфликтная ситуация. Пример:

- жёлтый шар, жёлтое яблочко, жёлтая груша, оранжевый мандарин;

- большой апельсин, большая репа, большая груша, маленькое яблоко;

- помидор, редис, красное яблоко, свёкла;

- красное яблоко, морковка, помидор, редис;

Игра «Подходит – не подходит»

Положите перед ребёнком три-четыре картинки однородных предметов, например: тарелку, чашку, ложку. Поодаль – предметы (поначалу их только два): сковорода и ботинок. Один предмет можно отнести по назначению к группе, а другой нет. Задача ребёнка выбрать подходящий предмет. Здесь ему надо самостоятельно обобщить предметы по назначению и найти лишний предмет.

V. С этого момента с ребёнком можно играть в игры на классификацию информации.

Игра «Цвет и форма»

Дайте ребёнку геометрические фигурки разного цвета. Перед малышом они лежат в одной куче. Отдельно положите 2 карточки (скажем, синего и красного цвета) – это будут образцы.

Инструкция: сюда положи такие фигуры (показывается карточка нужного цвета), сюда такие (карточка другого цвета). Ребёнку надо подобрать к каждой карточке различные фигуры одного с ней цвета, т.е. сгруппировать предметы по цвету.

Аналогично группируются геометрические фигуры по форме. Инструкция: здесь положи все треугольники, здесь все круги, здесь все квадраты.

Можно просто сказать ребёнку: раздели все фигуры на две кучки.

Читать далее…

mama-pomogi.ru

В чем специфика заданий на классификацию?

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 11Следующая ⇒

Классификация как мыслительная процедура предполагает, что вся рассматриваемая область разбивается на классы, группы, по которым и распределяются объекты изучения. А распределяются они на основании сходства в некоторых признаках, свойствах. Вот этот признак и образует то, что в логике называют основанием классификации. Основания могут быть различными (поскольку объекты могут быть сходны во многих признаках), отсюда и множественность классификаций.

Следует помнить, что любая классификация условна, она огрубляет, схематизирует действительность. При этом лучшей можно считать ту классификацию, чьим основанием служат существенные свойства изучаемых объектов и которая позволяет охватить их большее число.

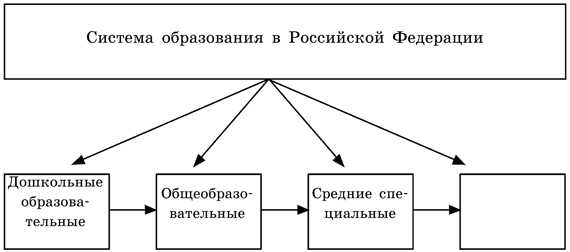

Среди заданий ЕГЭ представлено три разновидности заданий на классификацию. Первая группа – это задания, предполагающие завершить предложенные схемы. Как и другие классификационные задания, они основываются на логической процедуре деления понятий – перехода от данного понятия к совокупности подчиненных.

Обратимся к примерам.

Задание 1. Определите недостающий элемент схемы 1.

Комментарий. Задание нельзя отнести к сложным. На этом простом примере можно проследить общую последовательность действий при выполнении заданий данного вида. Прежде всего обращаем внимание на исходное общее понятие, отражающее всю область рассматриваемых явлений. Это – «система образования». Нам также даны три соподчиненных с главным понятием элемента: дошкольные учреждения, средние школы, техникумы (колледжи). Таковы исходные условия. Требуется определить четвертый элемент. Для этого делаем следующий, самый важный и сложный шаг – выявляем основание классификации. В этом нам поможет установление сходства между тремя уже известными элементами. Каждый из них отражает последовательную ступень в образовательном процессе (отметим, что в нашем случае последовательность не жесткая: обучение в техникуме не является обязательным условием перехода на следующую образовательную ступень). Что же в этом ряду можно рассматривать как завершающее звено в этой цепи? Ответ очевиден – высшее учебное заведение. Таким образом, схема получает логическое завершение. А вот еще одно задание этой же группы.

Схема 1

Задание 2. Определите недостающий элемент схемы 2.

Комментарий. Среди выполнявших это задание на экзамене оказалось немало тех, кто посчитал, что пропущено слово «эксперимент». А между тем это неверно. И ошибка в данном случае вызвана неправильным определением основания классификации. По аналогии с предыдущим примером определим общий признак двух указанных элементов. И теория, и закон относятся к содержанию научного знания, они выражают установленные наукой идеи, выявленные связи между явлениями реального мира. Есть ли еще такие виды научного знания, которые содержат определенные идеи, положения? Есть. Это гипотезы. «Все тела состоят из атомов». Данное утверждение, прежде чем стать частью научной теории, было гипотезой, которой, как вы знаете, довольно долго не могли найти подтверждения. Таким образом, в свободную ячейку нашей схемы вставляем слово «гипотеза». А что же эксперимент, спросите вы, он ведь тоже имеет отношение к науке? Безусловно, имеет. Но этот элемент входит составной частью в иную классификацию научного знания, чьим основанием служат научные методы познания мира. В нее войдут также наблюдение, моделирование и другие методы.

Схема 2

6. Как справиться с заданиями на распределение позиций по группам и на установление соответствия?

Эти задания можно рассматривать как еще две разновидности заданий на классификацию. Приведем примеры.

Задание 1. Распределите перечисленное ниже следующим образом: первые три позиции должны представлять выражение форм частной собственности, три последующие – государственной.

1) семейная ферма

2) вооруженные силы страны

3) сельскохозяйственный кооператив

4) приватизированная гражданином квартира

5) имущество дипломатических представительств за рубежом

6) национальный парк.

Комментарий. Общая совокупность объектов (в данном случае – отношений), подразумеваемая в этом задании, может быть обозначена понятием «собственность» как способ присвоения людьми того, что им необходимо для жизни. Уместно вспомнить и такие смысловые характеристики собственности, как владение, пользование и распоряжение чем-либо.

В задании указаны две группы, по которым следует распределить представленные объекты. Поэтому следующим логическим шагом в выполнении задания является уточнение признаков, лежащих в основе этого разделения, иными словами, нужно вспомнить, что отличает государственную собственность от частной. Ответ достаточно очевиден, особенно применительно к государственной собственности. А вот в том, что касается частной собственности, следует вспомнить, что она может быть индивидуальной, коллективной (кооператив) и корпоративной (акционерное общество).

Проделав эти логические операции и восстановив нужные знания, можно безошибочно выполнить предложенное задание. К частным формам собственности относятся семейная ферма и приватизированная квартира (это индивидуальная частная собственность), а также сельскохозяйственный кооператив (коллективная частная). Остальные позиции, указанные в перечне, отвечают признакам государственной собственности.

Рассмотрение заданий на соответствие начнем со следующего примера.

Задание 2. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.

Комментарий. Это задание оказалось трудным для большинства выпускников.

По сути, данный тип задания является разновидностью предыдущего. Его можно преобразовать в задание, требующее распределить приведенный перечень (первый столбец) по группам, указанным во втором столбце. Но здесь этих групп уже три. Основание классификации задано в условии – это широкое понятие «факторы производства», означающее ресурсы, без которых процесс производства товаров и услуг невозможен. В свою очередь, данная категория делится на три более частных понятия: «земля», «капитал», «труд». Они также названы в условии задания и образуют второй ярус классификационной схемы. Уточним содержание этих понятий. «Земля» – это природные ресурсы (а не только пахотные земли, как ошибочно думают некоторые школьники), которые используются в производстве. Капитал (в данном случае физический капитал) – это все, что создано для производства человеческим трудом. Трудом в данном случае экономисты считают физические и умственные усилия, затраченные человеком в процессе производства. Итак, мы уточнили содержание понятий, представленных во втором столбце условия задания. А что же содержится в первом столбце? Здесь перечислены конкретные объекты, используемые в производстве. Это третий уровень классификации – уровень конкретных понятий. Задание требует установить, к какому из факторов производства относится каждый из указанных конкретных объектов. После того, как мы уточнили, что включают в себя отдельные факторы производства, выполнить эту задачу несложно. Каменный уголь и пашня – это природные ресурсы («земля»), строительные машины и фабрика – материальные средства производства («капитал»), фермер же в данном случае олицетворяет человеческие ресурсы («труд»).

Таким образом, главная трудность, связанная с выполнением заданий на классификацию, состоит в нахождении характеристики (признака, свойства), используемой в качестве основания системы выделения групп и подгрупп. Там же, где группы уже выделены, важно найти наиболее существенные отличия между ними (мажоритарной избирательной системы от пропорциональной, экономической сферы жизни общества от политической, патриархальной семьи от семьи партнерского типа и т. п.) и, используя этот критерий, отнести приведенные в списке конкретные проявления к той или иной форме.

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

Буквоежка: Задания на классификацию предметов

В начальной школе на уроках дети выполняют задание на классификацию предметов. В самостоятельной работе № 1 было такое задание. К сожалению, несколько человек не справились. Вот, например, на картинке слева можно распределить предметы на группы. Какие? Почему?Для чего нужно уметь это делать?

“Классификация – это выстраивание родовидовых отношений, способ упорядочивания информации, лежащий в основе процесса систематизации и обобщения знаний. Ребенок, овладевший этим способом, лучше ориентируется в предмете, легче определяет значимость той или иной информации.

Формирование этого важного способа мышления начинается ещё в дошкольный период. Детей учат распределять по группам картинки с изображенными на них предметами. Например, характерным заданием в этот период является: разложи карточки на группы так, чтобы каждую группу можно было назвать одним словом. Детям предлагаются картинки с изображением знакомых предметов: чайник, тарелка, кастрюля, трамвай, троллейбус, автомашина, платье, брюки, кофта и т.д. Поскольку эта работа идёт параллельно с отработкой обобщающих слов, дети, в своем большинстве, без особого труда делят предметы на группы и находят к каждой группе обобщающее слово: «Посуда», «Транспорт», «Одежда» и т.д.”

Простые задания похожи на это:

В усложненных заданиях надо применить:

- умение выделять основание, по которому можно формировать группы;

- умение выделять признаки или свойства, позволяющие относить предметы к определенной группе;

- безошибочно распределять объекты по группам;

- умение выделять разные основания для классификации одних и тех же объектов.

bukvo4egka.blogspot.com

Методическая разработка (3 класс) по теме: Классификация на уроке в начальной школе | скачать бесплатно

Слайд 1

Классификация на уроке в начальной школе.Слайд 2

Классификация – это операция деления объектов, понятий по определенному основанию на группы, классы. Классификация придает мышлению строгость и точность. Умение классифицировать – неотъемлемая часть математического и логического мышления, поэтому его развитию уделяется большое внимание на уроке. С помощью классификации школьник учится упорядочивать объекты и свои знания о них.

Слайд 3

Задание на самостоятельный выбор основания для классификации. Распредели слова на 2 группы.

Слайд 5

Задание. Рассмотрите ошибочную классификацию и замените ее верной .

Слайд 6

Верно ли выполнена классификация? Слова записаны по свойству: «Имя существительное м.р., ж.р. с шипящим звуком на конце» Брошь Мышь Зажечь Мелочь Карандаш Уж Ключ Лещ

Слайд 8

Найди ошибки в словах. Раздели слова на группы. В первую группу запиши слова с удвоенной согласной, в другую все остальные. Апетит, охрана, сосна, жужать, Росия, дорога, руский, хлопушка, пасажир, весна, школа, алея . Аппетит Жужжать Россия Русский Пассажир Аллея Охрана Сосна Дорога Хлопушка Весна Школа

Слайд 9

Задание на нахождение признака, по которому произведена классификация Шорохом Шерсткой Желудем Крыжовником Задачей Ежом Чертежом Кожей

Слайд 10

Задания на распознавание правильных группировок. Что лишнее? Почему?

Слайд 11

Назови группу одним словом. Остров, снег, вечер, пчела, дети Быстрый, зеленый, острый, зимний Бегать, зимовать, знает, колотит Он, мы, ты, вы, нас, ему Существительные Прилагательные Глагол Местоимение

Слайд 13

Как назвать данную группу ? Однокоренные слова Формы слова

Слайд 14

Продолжи начатое перечисление. По какому правилу создана группа слов. Черный, желудь, шорты Листик, платочек, ключик Волчок, жучок, утюжок Вишенка, смородинка «О-Ё после шипящих в корне слова» Правописание суффиксов –ик, -ек Суффикс –ок- в именах сущ. Сочетания –инк-, -енк-

Слайд 15

Задание на выполнение классификации по определенному условию. На какие две группы можно разбить данные числа? Выполни классификацию, соблюдая свойство «Быть трехзначным числом»

Слайд 16

Задание на выполнение классификации по определенному условию. Распредели на группы по свойству «Верное высказывание»

Слайд 17

Даны «верные» и «неверные» высказывания. Правильно ли составлена классификация? В году 12 месяцев Луч имеет начало, но не имеет конца Который час? В неделе 8 дней У треугольника 2 прямых угла 1 см=100мм

Слайд 18

Ошибочная классификация Рассмотрите классификацию. Даны числа от 10 до20 включительно. Они разбиты по свойству «делится на 3». Верно ли выполнено задание? 12, 15, 18 10, 11, 13, 14, 17, 20 16, 19

Слайд 19

Выбери правильный ответ: 8х5=40 18:3=9 63+9=72 Произведение и частное Верные и неверные выражения Числовые равенства и неравенства 72:9х4 42 7

Слайд 20

Времена года Декабрь Март Июнь Сентябрь Январь Апрель Июль Октябрь Февраль Май Август Ноябрь

Слайд 21

Число дней в каждом из месяцев 30 28-29 Январь Апрель Февраль Март Июнь Май Сентябрь Июль Ноябрь Август Октябрь Декабрь

Слайд 22

Задания на проверку результатов классификации 1, 10, 100, 2, 20, 200, 3, 30, 300 1. Свойство: «Быть однозначным числом» 2. Выбери правильный ответ. 1, 2,30 1, 10, 2,20, 3, 30 1, 2, 3 10, 100,20, 200,300 100, 200,300 10, 100, 20, 200, 30, 300

Слайд 23

Задания на распознавание правильных группировок. Что лишнее, почему?

Слайд 24

Найди закономерность и продолжи ряд. Назови группу.

nsportal.ru

Методическая разработка по биологии по теме: Проект “Задания на сериацию и классификацию по биологии для 6-8 классов” | скачать бесплатно

Задания на классификацию

Задание 1 (биология 6 класс тема «Скелет – опора организма»)

Используя знания темы «Скелет – опора организма» раздели животных на группы несколькими способами, зная, что среди них может быть лишнее:

Улитка, рыба, птица, жук, крокодил, муха, лягушка, дождевой червь, морской гребешок, бабочка.

Алгоритм решения:

1. Что у них общего? Если указана тема скелет, то смотрим, все ли они имеют скелет. Все, кроме дождевого червя, соответственно это животное – лишнее.

2. По какому признаку они могут быть разделены? По тому внутренний у них скелет или наружный.

Расположение скелета в теле | |

животные с наружным скелетом | животные с внутренним скелетом |

улитка, жук, муха, морской гребешок, бабочка. | рыба, птица, крокодил, лягушка. |

3. Проверяем: все слова представлены, все по одному разу.

4. По какому ещё признаку они могут быть разделены? По тому, из какого вещества состоит их скелет.

Материал скелета | ||

костный | хитиновый | известковый |

рыба, птица, крокодил, лягушка. | жук, муха, бабочка. | улитка, морской гребешок. |

5. Проверяем: все слова представлены, все по одному разу.

Задание 2 (биология 6 класс тема «ткани растений и животных»)

Прочитай термины, что их объединяет? Раздели их на группы, используя несколько разных способов. Сделай вывод.

Механические волокна, каменистые клетки, костная ткань, хрящевая ткань, покровная ткань, кожа, кровь, запасающая ткань, жировая ткань, ксилема, флоэма, мышечная ткань, образовательная ткань.

1. Что их объединяет? Это ткани из которых состоит тело растений и животных.

2. По какому признаку они могут быть разделены? По принадлежности растениям или животным.

Принадлежность определенному царству | |

Принадлежащие растениям | Принадлежащие животным |

механические волокна, каменистые клетки, покровная ткань, луб, запасающая ткань, образовательная ткань. | костная ткань, хрящевая ткань, кожа, кровь, жировая ткань, мышечная ткань. |

3. Проверяем: все слова представлены, все по одному разу.

4. По какому ещё признаку они могут быть разделены? По их функциям.

Функции тканей | |||||

покровная | опорная | передвижение воды и растворенных веществ | запасание питательных веществ | движение | производство новых клеток |

покровная ткань, кожа | механические волокна, каменистые клетки, костная ткань, хрящевая ткань | ксилема, флоэма, кровь | запасающая ткань, жировая ткань, | Мышечная ткань | образовательная ткань |

5. Проверяем: все слова представлены, все по одному разу.

6. Деление сразу по двум признакам.

Функции тканей и отношение их к определенному царству | ||||||

Функции Царства | покровная | опорная | передвижение воды и растворенных веществ | запасание питательных веществ | движение | образование новых клеток |

Растения | покровная ткань, | механические волокна, каменистые клетки | ксилема, флоэма, | запасающая ткань, | образовательная ткань | |

Животные | кожа | костная ткань, хрящевая ткань | кровь | жировая ткань, | Мышечная ткань | |

7. Проверяем: все слова представлены, все по одному разу.

8. Вывод: Ткани есть и у животных и у растений. Ткани выполняют покровную, опорную, запасающую функции, отвечают за передвижение воды и питательных веществ, движение и образование новых клеток. В растительных и животных организмах присутствуют ткани, выполняющие аналогичные функции, кроме мышечной ткани, отвечающей за движение у животных и образовательной ткани, отвечающей за образование новых клеток у растений.

Задания на сериацию

Задание 1 (биология 6 класс темы «Дыхание», «Выделение»)

Определи по какому признаку термины объединены в группы и расставь их в порядке усложнения:

выделительные канальцы, зеленые железы, мальпигиевы сосуды, нефридии, почки, сократительная вакуоль.

жабры, легкие, легочные мешки, покровы тела, трахеи.

1. Что в них общего? Первая группа: органы выделения различных животных, вторая группа – органы, через которые происходит дыхание.

2. В чем различия? Эти органы появлялись в эволюции последовательно, постепенно, всё более усложняясь.

3. Таким образом мы находим тот орган, который появился раньше всех: сократительная вакуоль.

4. Из оставшихся находим самый простой и появившийся из них первым: выделительные канальцы.

5. Так продолжаем, пока не доходим до последнего. У нас получилось:

сократительная вакуоль, выделительные канальцы, нефридии, зеленые железы, мальпигиевы сосуды, почки;

покровы тела, легочные мешки, трахеи, жабры, легкие.

Задание 2 (биология 6 класс тема «Химический состав клетки»)

Внимательно прочитай слова. Расставь химические элементы в порядке уменьшения содержания в живой клетке:

кислород, водород, углерод, соли, калий, азот, фосфор, кальций.

Не осталось ли у тебя лишнего слова?

1. Что в них общего? Это химические составляющие живой клетки.

2. Что может быть лишним? Соли – это не химический элемент, это вещество.

3. Находим элемент с наибольшим содержанием в клетке: кислород. Затем их оставшихся выбираем элемент с наибольшим содержанием: углерод. И так повторяем до конца.

4. Ответ: Химические элементы клетки: кислород, углерод, водород, азот, кальций, фосфор, калий. Лишнее: соли – это не элемент, а вещество.

5. Примечание: при отработке данного задания ученики пользовались диаграммой «Содержание химических элементов в клетке» на стр. 15 учебника «Биология. Живой организм», автор: Н.И.Сонин.

Задание 3 (биология 6 класс тема «Органы цветковых растений»)

Прочитай слова, есть ли среди них лишнее? Расставь в таком порядке, в каком эти объекты встречаются в живой природе снизу вверх:

междоузлие, зона проведения, зона роста, корневой чехлик, зона всасывания.

1. Что в них общего? Это части растения.

2. Что может быть лишним? Зона проведения, зона роста, корневой чехлик, зона всасывания – это зоны корня. Междоузлие – это зона стебля.

3. Чтобы расставить их правильно необходимо вспомнить, что зоны корня располагаются снизу вверх в строгом порядке.

4. Самая нижняя, крайняя зона корня – корневой чехлик. Из оставшихся трех самая нижняя – зона роста, и т.д.

5. Ответ. Зоны корня: корневой чехлик, зона роста, зона всасывания, зона проведения. Лишнее слово: междоузлие – это зона стебля а не корня.

Задание 4 (биология 7 класс)

Прочитай термины. Какому животному могут принадлежать все эти объекты? Запиши их в порядке как они располагаются от передней части животного к задней, зная что среди них может быть лишнее:

анальное отверстие, нефридий, кишечник, зоб, ротовое отверстие, желудок, глотка, пищевод.

1. Что в них общего, какому животному это принадлежит? Это органы кольчатых червей, типичный представитель – дождевой червь.

2. Что может быть лишним? Нефридии – они относятся к выделительной системе червя, все остальное – отделы пищеварительной системы.

3. Самый передний отдел пищеварительной системы – ротовое отверстие. К ней примыкает глотка, к ней пищевод и т.д.

5. Ответ. Отделы пищеварительной системы кольчатого червя (дождевой червь): ротовое отверстие, глотка, пищевод, зоб, желудок, кишечник, анальное отверстие. Лишнее: нефридий – это орган выделительной системы.

Задание 5 (биология 8 класс, тема «Выделительная система человека»)

Прочитай термины. Почему они разделены на две группы? Расставь в определенном порядке:

мочеточник, почечная капсула, мочевой пузырь, извитой каналец, капиллярный клубочек, почечная лоханка;

фильтрация плазмы крови, вторичная моча, первичная моча, фильтрация первичной мочи, собирание мочи в мочевом пузыре.

1. Что в них общего? Все эти термины относятся к выделительной системе млекопитающих и человека.

2. В чем разница между группами? В первой группе – составные части почки, участвующие в образование мочи. Во второй – стадии процесса образования мочи.

3. В каком порядке расставить? Процесс образования мочи идёт последовательно в несколько стадий и каждая стадия в своей части нефрона почки. Наиболее целесообразно использовать именно эту последовательность.

4. Упорядочиваем первую группу. Начало образования мочи происходит при фильтрации ее из капиллярного клубочка в почечную капсулу. Затем из оставшихся выбираем следующую за ней зону – извитой каналец, и т.д.

5. Упорядочиваем вторую группу. Образование мочи начинается с фильтрации плазмы крови – следовательно эту стадию пишем первой. В результате этого процесса образуется первичная моча – находим её в списке и пишем второй. И так далее до собирания вторичной мочи в мочевом пузыре.

6. Ответ. Первая группа – части выделительной системы человека: капиллярный клубочек, почечная капсула, извитой каналец, почечная лоханка, мочеточник, мочевой пузырь. Вторая группа – стадии образования мочи: фильтрация плазмы крови, первичная моча, фильтрация первичной мочи, вторичная моча, собирание мочи в мочевом пузыре.

nsportal.ru