Вячеслав лейкин стихи детям – Вячеслав Лейкин – Стихи для детей: читать лучшие детские стихотворения

Слоновости. В Чудетство с Михаилом Ясновым Стихи Вячеслава Лейкина Вячеслав Абрамович Лейкин — поэт парадоксов. — Букник Младший

Не так давно в издательстве «Детгиз» вышла книга «Я иду в школу», собравшая

под одной обложкой стихи десяти петербургских поэтов, пишущих для детей. Идея этого сборника родилась уже давно: мы все живём в одном городе и дружим, а вот так собраться вместе в одной книжке никак не получалось. Может быть, просто названия не было подходящего? И тут оно появилось — «Я иду в школу». Чего, казалось бы, проще? А вот как-то всё сразу сдвинулось, завертелось, стихи стали меняться местами, кое-какие на скорости просто выпали из книжки, другие на полном ходу в неё вскочили.

Отбирая авторов сборника, я прежде всего думал о поэтах, которые по каким-то причинам оказались несколько «в стороне от процесса», хотя их стихи совершенно замечательные. Таков Вячеслав Абрамович Лейкин — поэт парадоксов. Он написал сотни стихов, по которым можно было бы составить целый словарь иронических фраз и неологизмов… В жизни он постоянно шутит, обыгрывает слова, веселится сам и радует собеседника, и в стихах своих он тоже всё время заразительно хохочет.

В начале 70-х годов родилась особая «поэтическая школа» Вячеслава Лейкина. Он тогда вёл детскую литературную студию при газете «Ленинские искры» (естественно, её тут же окрестили «Лейкинскими искрами»). Студийцы собирались в 448-й комнате Лениздата, и из этой комнаты вышел добрый десяток современных питерских поэтов. А ещё Вячеслав Лейкин издал сборник «Каждый четверг в четыреста сорок восьмой», где подытожил опыт своей работы с юными поэтами, опубликовал их стихи, показал, какими блестящими и остроумными могут быть занятия в обычной литературной студии. В этой книге собраны сотни примеров детского стихотворчества. Вот только один из них.

Природа, звонко пробуждаясь,

Теплом и радостью полна.

И громко солнцу улыбаясь,

Повисли дети из окна.

Накануне одной из творческих встреч Лейкина мне позвонил друг-журналист (он собирался писать об этом вечере) и попросил: «Вспомни, пожалуйста, четыре строчки, по которым можно было бы узнать нашего Славу». И мне на память сразу же пришло лейкинское четверостишие «Где справедливость?»:

Кричала мама: «Просто безобразие!

Сплошные тройки! Где разнообразие?!»

Когда же я принёс разнообразие,

Она опять кричала: «Безобразие!..»

Букник-младший с удовольствием прочитал стихи Лейкина и считает, что это просто безобразие: у такого замечательного поэта до сих пор нет отдельной детской книжки.

Шумный сон

Однажды мне приснился сон:

Домой ко мне явился слон

И закричал с порога:

— Привет от носорога!

Он простынёю вытер нос

И грустным басом произнёс:

— В саду был страшный ливень,

Я промочил свой бивень…

Поставил бивень он к огню

И в комнате теснится.

Слона, а он всё снится.

Мне надо завтра рано встать,

Мне некогда с гостями,

А слон давай меня пытать

Вовсю слоновостями.

Он говорит, а я терплю:

Не спится — вот обида!

Тогда я сделал вид, что сплю,

А слон не понял вида.

Я стал ругать слона во сне:

— Проклятая слонина!..

А он слонаты начал мне

Играть на пианино.

В моём же сне какой-то слон

Резвится, будто дома!

И я прервал свой шумный сон,

Не вынес я содома.

Проснулся, посмотрел во тьму,

Опять поспал немного,

А днём всё думал: «Почему

Привет от носорога?»

По дороге в школу

Я всем завидую — коту:

Он бродит там, где хочет,

И презирает темноту,

И с воем когти точит.

И псу завидую: для пса

За минимум стараний —

То кровяная колбаса,

То позвонок бараний.

Взять черепаху: спит да спит,

А я встаю с обидою.

Ещё и спросят: «Что за вид?»

А это я завидую.

Цветку завидую. А что?

Цвети себе да пахни.

А тут, чуть свет, влезай в пальто

И на уроках чахни.

Вороне, спящей на столбе,

Завидую отчаянно:

Сама ворона по себе,

Нет у неё хозяина.

Синички прыгают на пнях, —

Нет слаще птичьей доли…

А вот и школа, вся в огнях.

А там, на третьем этаже,

Друзья и запах мела.

И мне завидовать уже

Почти что надоело.

Пусть ветер фукнет в нос и глаз

И все завидки выдует…

А вот и наш весёлый класс —

Ну, кто мне позавидует?!

Если бы

Если б я мальчишкой стала,

Я бы тут же перестала

Злиться, вредничать, скучать,

Обзываться, хныкать, спорить,

Маму с бабушкою ссорить

И мальчишек поучать.

Я бы гири поднимала,

По-английски понимала

И копила капитал.

Не трещала, не пищала

И тебя бы защищала,

Если б ты девчонкой стал.

Жених

До чего девчонки всё же

Ленты, банты, всякий хлам

И секреты по углам.

Любопытными носами

Всюду сами лезут, сами.

А набросишься на них,

Обзываются: «Жених».

Вот когда на ветках ивы

В январе созреют сливы,

Рыба крикнет рыбаку:

«Догоняй меня! Ку-ку!»,

Вот когда в чертополохе

Запоют клопы и блохи,

Уши выпадут у пса,

Станет жидкой колбаса,

Вот когда у канарейки

Поменяют батарейки,

Ощенятся страусы,

Отрастит сестра усы,

Вот тогда, вполне возможно,

Постепенно, осторожно,

Я слегка переменюсь

И, наверное, женюсь.

Сесть да поесть

Серёжка занят был игрой,

Он отбивался, как герой,

И все ужасно рассердились.

— Ты так жуёшь, — воскликнул дед, —

Что на людей наводишь скуку!

Я вмиг проглатывал обед,

Ел даже щи, леща и щуку.

— Ломается, как фон-барон, —

Сказала бабушка героя. —

Я метра по три макарон

Съедала в детстве на второе.

— Когда я девочкой была, —

Сказала мама, — я, бывало,

Всё поедала, всё пила

И рыбьим жиром запивала.

— Когда я был такой, как ты, —

Сказал отец, расправив плечи, —

Я лопал мел, жуков, цветы

И даже ёлочные свечи.

Герой в ответ прищурил глаз:

— Бедняги, как мне жалко вас,

Ведь вы же детства не имели,

А только ели, ели, ели.

Барабошка

Жил на свете Барабошка,

Весил двадцать килограмм,

Целый день смотрел в окошко,

Ночью бегал по дворам.

Он жевал одни горбушки

И читал одни обложки,

И ни друга, ни подружки

Не было у Барабошки.

Раздобыв кусочек сала,

Заманил он в гости кошку,

Через день она сбежала,

Поцарапав Барабошку.

Он зовёт к себе бульдога —

Ест бульдог ужасно много,

Черепаху пригласит —

Черепаха спит да спит.

Скучно-грустно Барабошке

Жить на свете одному;

Спрячет голову в ладошки

И ни слова никому.

Дни бегут, мелькают ночи,

И не знает он, бедняжка,

Что живёт напротив очень

Он или она?

Встретил я в лесу гадюку,

Но от страха не визжал.

Палку взял потолще в руку

И за нею побежал.

Треснуть, хряснуть, грохнуть, чтобы

Не ушла в лесную глушь.

Только вдруг в ней нету злобы?

Может, это мирный уж?

Говорят, они похожи

По размерам и по коже,

И рисунки на спине

Одинаковы вполне.

Но ужи с великой пользой

Пожирают грызуна,

Так что ладно, ужик, ползай,

Уползай.

А вдруг — она?

Ну-ка, снова догоню-ка,

Осмотрю со всех сторон.

Морда злая. Да, гадюка.

Получай!

А если — он?

Нет, — решил я. Нет, не надо.

Отпустить и позабыть.

Лучше жить оставить гада,

Чем товарища убить.

Чтоб не стыло со стыда

Сердце кающееся,

Что не то пришиб тогда

Пресмыкающееся.

В последний раз

Двойки, сбор металлолома —

Всё отныне ерунда.

Я решил уйти из дома.

И уйду. И навсегда.

Потому что невозможно

От зари и до зари

Слышать: — Тихо! Осторожно!

Не реви! Не рви! Не ври!

И к учёбе я не годен,

И в семье со мной беда…

Всё. Отмучался. Свободен.

Ухожу. И навсегда.

Чёрный флаг на белой мачте.

Вместо якоря — утюг.

Маяки, в ночи маячьте,

Потемнеет день в окошке,

Мама, вглядываясь в даль,

Скажет: — Скучно жить без Лёшки.

А сестра добавит: — Жаль.

Скажет мама: — Бил баклуши.

Стёкла бил. Девчонок бил.

Всё равно он самый лучший…

А сестра добавит: — Был.

Нам бы с ним помягче надо.

Поздно. Лёшку не вернёшь…

И заплачут. Вот досада.

Для меня их слёзы — нож.

Спущен флаг на белой мачте,

На корме огонь погас.

Ладно, женщины, не плачьте.

Остаюсь. В последний раз.

ШКОЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ

Причины опозданий

Во вторник подвела постель —

Не смог я вовремя проснуться.

Позавчера забыл портфель,

В нём был банан — пришлось вернуться.

В своих ошибках разобрался,

Сегодня в срок прийти хотел,

Но слишком сильно разогнался

И мимо школы пролетел.

Хитрый художник

Мне грязная тряпка влетела в альбом.

Другой от обиды о парту бы лбом,

А я подсинил, увеличил пятно

И пять получил за картину «Темно».

Зачем?

Весь день меня сомнение буравило:

Зачем, чудак, учил я это правило?

Зачем я разобрался в этом правиле?

Пятёрку всё равно не мне поставили.

Плут

В буфете пышки вкусные дают.

Я очередь пересчитал устало

И крикнул в коридоре:

— Наших бьют!..

И очереди сразу же не стало.

А если?..

Жизнь для меня кромешным стала адом:

Нам задают ужасно много на дом.

А если дома вовсе не бывать,

Куда они мне будут задавать?

Не разлей водой

Борис и Глеб не дружат? Ложь!

Несправедливая нелепица!

Да их водой не разольёшь,

Когда они друг в друга вцепятся.

Как в кино

«Влез по стене, спустился по канату,

Прыг на коня и как швырну гранату!..»

Мы об одном вам только не сказали:

Всё это было в физкультурном зале.

Обидно

Учитель пения сказал довольно сухо:

— Должно быть, мишка наступил тебе на ухо.

Мне это слышать очень было тяжко:

Ведь наступил на самом деле Сашка.

Почти как в сказке, но наоборот

Всё в сказке легко: богатеет батрак,

Рыбёшка из золота ловится,

О землю ударится Ваня-дурак

И молодцем добрым становится.

А в жизни — глядишь: то без рыбы улов,

То молодцы стали недобрыми.

О землю ударился Вася Козлов, —

Лежит с перебитыми рёбрами.

Каждый раз

Звенит звонок, и каждый раз,Как будто в страшном сне,

Сначала я влетаю в класс,

Затем влетает мне.

family.booknik.ru

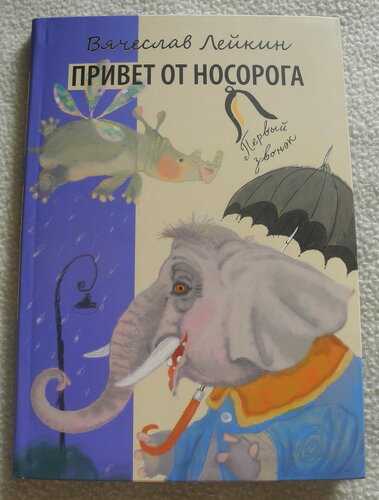

Серия “Первый звонок” ДЕТГИЗ: Лейкин и Фадеева – запись пользователя felisa (felisa86) в сообществе Детские книги в категории стихи

А я продолжаю хвалить ДЕТГИЗ и питерских поэтов.

Когда-то я показывала сборник стихов “Я иду в школу” и, среди прочих, выделила там стихотворения Людмилы Фадеевой и Вячеслава Лейкина. Поэтому, не купить отдельные сборники этих поэтов я не могла. Оба они вышли в простой и довольно бюджетной серии “Первый звонок”, некоторым она знакома по книге Сергея Махотина “Я видел директора в тапках” .

В серии собраны стихи и рассказы петербургских поэтов о школе.

Формат у этих книг небольшой, страниц немного – по 64 в каждой, обложка интегральная. Но зато какое прекрасное содержание. А, главное, не банальное, можно сказать, редкое.

Современные поэты не так известны, как классики, а те, что на слуху, совсем не обязательно лучшие.

Люблю ДЕТГИЗ за то, что они лелеют своих петербургских поэтов и писателей, за то, что несмотря на моду и веяния, не оглядываясь на другие издательства, которые набирают обороты за счет переиздания советской классики и штамповки переводных книжек-картинок, они идут своей дорогой и издают по-настоящему уникальные книги. Не все получаются удачными, но каждая со своим лицом.

Ну, это в общем, а теперь о книгах.

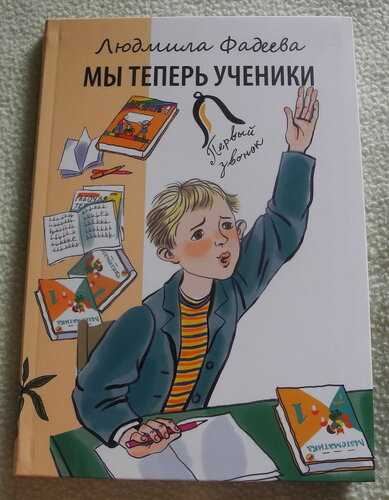

Мы теперь ученики

Автор: Фадеева Людмила Леонидовна

Художник: Почтенная Ксения Олеговна

Издательство: ДЕТГИЗ, 2013 г.

Серия: Первый звонок

ISBN: 978-5-8452-0466-0

Страниц: 64 (Офсет)

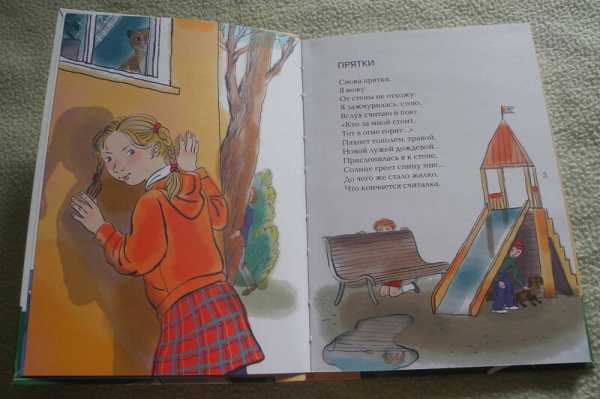

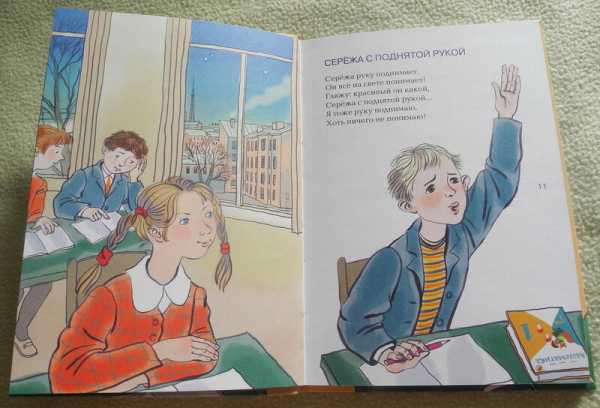

http://www.labirint.ru/books/412608/ Стихи Людмилы Фадеевой мне очень понравились, когда я их читала в сборнике “Я иду в школу”, они такие добрые и простые, местами очень пронзительные. Я думаю, что они одновременно понятны и современному школьнику, и способны вызвать светлую грусть и ностальгию у тех, кто закончил школу давным давно.Но подбор произведений именно в этом сборнике мне понравился чуть меньше. Пересечение с “Я иду в школу” примерно на половину. И у меня сложилось ощущение, что в тот сборник отобрали лучшие стихи, а здесь серединка на половинку.

В любом случае книгой я довольна, во-первых, потому что тут много действительно очень хороших стихов, во-вторых, замечательное оформление – яркие интересные иллюстрации на каждой странице. Ну и я предпочитаю сборники по авторам.

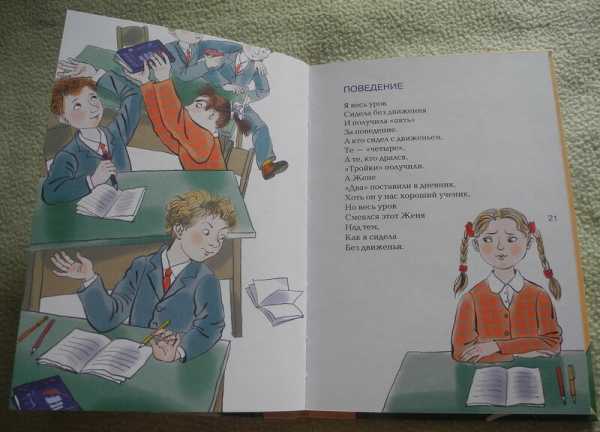

“Я весь урок

Сидела без движенья

И получила «пять»

За поведенье.

А кто сидел с движеньем,

Те – «четыре»,

А те, кто дрался,

«Тройки» получили.

А Жене

«Два» поставили в дневник,

Хоть он у нас хороший ученик,

Но весь урок

Смеялся этот Женя

Над тем,

Как я сидела

Без движенья.”

———————————————–

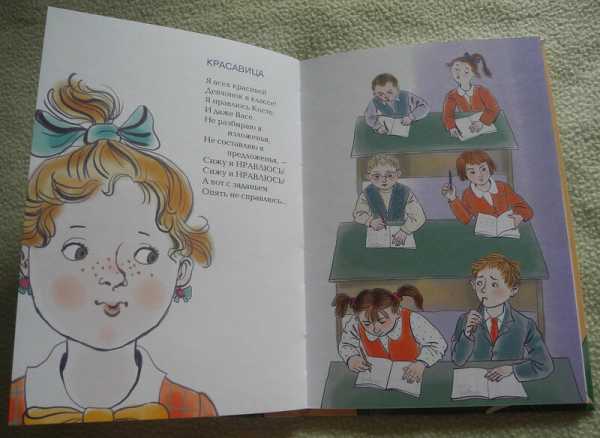

“Я всех красивей

Девчонок в классе!

Я нравлюсь Косте.

И даже Васе.

Не разбираю я

изложения,

Не составляю я

предложенья, –

Сижу и НРАВЛЮСЬ!

Сижу и НРАВЛЮСЬ!

А вот с заданьем

Опять не справлюсь…”

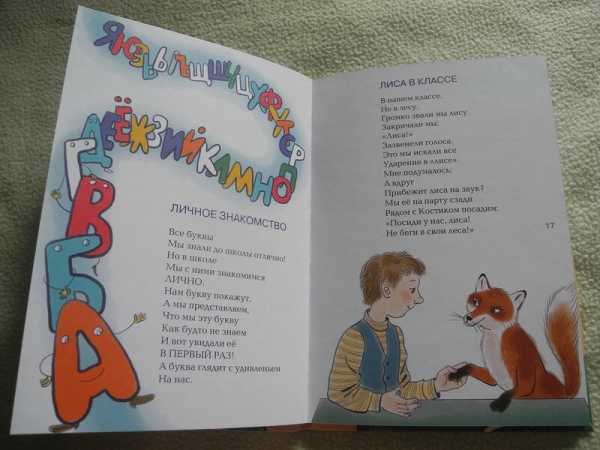

Привет от носорога

Автор: Лейкин Вячеслав Абрамович

Художник: Горсунов Олег В.

Издательство: ДЕТГИЗ, 2014 г.

Серия: Первый звонок

ISBN: 978-5-8452-0472-1

Страниц: 64 (Офсет)

Еще одна книга из этой серии – сборник стихов и рассказов Вячеслава Лейкина.

Первое, что бросается в глаза – никудышное оформление. Иллюстрации мне, мягко говоря, не нравятся. Очень обидно, потому что в остальных книгах серии с оформлением все очень хорошо.

Но, т.к. выбора все равно нет, это лучше, чем ничего. Ведь и тут главное – содержание. Пересечений со сборником “Я иду в школу” тут тоже около половины. Но в “Привет от носорога” кроме стихов есть еще и рассказы, например, про Ель НЕобыкновенную, или о том, как все кусты сирени сообщают друг другу о дне икс, когда пора расцвести.

Стихи Лейкина, в отличие от произведений Фадеевой или того же Махотина более юморные, но тоже не без нотки лирики и школьной романтики. Есть и совсем хулиганистые, вроде стихотворения “Кстати о музыке”:

Не опасны ни пуля, ни плаха

Тем, кто вырос на музыке Баха.

Не закончит свой век на осине

Почитатель таланта Россини.

Даже самая вредная злюка

Подобреет от музыки Глюка.

Никому не отвесишь ты пенделя,

Если с детства наслушался Генделя.

Но когда я шагаю со скрипкой,

Кто всерьёз, кто с улыбкою липкой

Восклицает: – «Привет, Паганини!

Поиграй на своей пианине!

Пилишь, кореш? Скрипишь, бедолага?»..

Я согласен, что музыка – благо,

Что не сможет наделать вреда

Остряка туповатая речь,

Но как хочется мне иногда

Из футляра не скрипку извлечь,

А достать боевой парабеллум,

Безмятежно крутнуть барабан

И спросить его, ставшего белым:

– «Ну, так что тебе нужно, кабан?».

К каждой книге ДЕТГИЗА Михаил Яснов пишет предисловие или послесловие. И вот тут он дал отличную характеристику творчеству Лейкина:

“Лейкин может писать весело и резко, он не боится просторечий и таких поэтических форм, которые свойственны серьёзной лирике. От такой сбивки взрослости и детскости рождается иронический стих, а то и проза – не менее остроумная и неожиданная.”

Действительно, в его стихах есть неожиданные словечки, способные напугать благочестивых мам, но что поделать, все мы их употребляем в жизни, просто еще не привыкли видеть их в книгах.

На всякий случай: “Кстати о музыке” – не типичное стихотворение сборника, остальные гораздо более приличные:)

Всё в сказке легко: богатеет батрак,

Рыбёшка из золота ловится,

О землю ударится Ваня-дурак

И молодцем добрым становится.

А в жизни – глядишь: то без рыбы улов,

То молодцы стали недобрыми.

О землю ударился Вася Козлов, –

Лежит с перебитыми рёбрами.

———————————————————–

Обе книги хороши, и в то же время рекомендовать их всем подряд я не могу. Они, во-первых, для любителей поэзии, если вас хватает только на Чуковского и Маршака, вам мимо; во-вторых, для любителей современных лирично-юмористичной стихов. В общем, перед покупкой стоит сначала ознакомиться с произведениями этих поэтов.

www.babyblog.ru

|

|

ten2x5.narod.ru

Вячеслав Лейкин – стихи по памяти

*Забыла мать про олененка,

И он, привыкший к жизни стадной,

Бежал за нами – рыжий, тонкий,

И замечательно нескладный.

Догнал, уразумел ошибку,

И в лес рванулся в диком темпе.

Я с чувством прожевал улыбку:

– Смотри-ка, натуральный Бэмби!

Товарищ мой слегка помялся,

Потом сказал с большим волненьем:

– Очаровательное мясо

У годовалого оленя!

*

Минорный стих с мажорным окончаньем

Почему нас женщины не любят?

Потому что нас любить невыгодно.

Были б мы порядочные люди,

И сидели дома бы безвыездно,

Днем исправно где-нибудь служили,

Вечером гуляли по газонам.

Чтобы ежедневно жен любили,

А не от сезона до сезона.

Почему нам женщины не верят?

Потому что верить надо долго.

Вот уедет, ветер след развеет,

А от писем что-то мало толка.

Скажем, нет известий. Жди и сетуй!

Этак за два лета станешь нервной.

А еще другую встретил где-то –

Знаем вас, бродяг, – народ неверный.

А они, словно наряды к празднику,

Выбирают долго и степенно

Офицеров, служащих, лабазников,

Иногда – актеров и спортсменов.

И не знают женщины, не ведают,

Что мужей они теряют добрых,

Ласковых, заботливых и преданных,

Ну, а главное – весьма удобных.

*

Комары озверели, миллионным роем

Оглашая палатку ужасным воем,

Съедают лучшие части тела.

Комариная тема – главная тема.

Кто-то сказал, что среди комаров

Только самки кусают и пьют нашу кровь.

Только самки… Скребя

По распухшей внешности,

Я вспомнил тебя.

Но уже без нежности.

*

Басни

*

Лев

В одну весьма солидную контору

Явился наниматься Лев, который

Был всем известен честностью своей,

Трудолюбив, как Вол, а сведущ , как Сова,

А на трибуне – чисто Соловей…

Как говорят, нужны ли тут слова,

Явился – так бери его скорей!

Завкадрами Гиббон сказал, повеселев:

– Такие нам нужны! Как ваще имя?

– Лев!

– Ле-ев? Нет, не подойдет.

– Позвольте, в чем секрет?

Быть может, вам дана такая установка?

– Нет, установки нет, – Гиббон ему в ответ.

-Но посудите сами, обстановка…

Напрасно Лев скулил, и рокотал,

И потрясал рекомендаций связкой…

Гиббон оформил серого Кота,

Которого надежно звали Васькой.

*

Притча о Скелете

В каком-то институте много лет

Стоял Скелет.

Он был приветливым и добрым,

Привыкшим к суматохе и звонкам,

На нем студенты приобщались к ребрам

И позвонкам,

Его любили, Васей нарекли,

Беседовали с ним про то, про это,

Заботливо от влаги берегли,

И даже раз покрасили Скелета.

Любовью и заботами согрет,

Он счастлив был, он улыбался мило…

Как вдруг известно стало, что Скелет

Входил в состав ученого светила.

И это всех слегка смутило…

Но вот собрался институтский свет.

В президиум посажен был Скелет.

Там говорили просто, как умели:

– «Под этой скромною коробкой черепной…

Определил пути… наметил цели…

Его улыбка и сейчас передо мной… »

И все постановили, чтоб Скелет

Был водворен в отдельный кабинет.

Среди венков, и тишины, и пыли

Старел бедняга, все его забыли,

Он разболтался, пропылился,

А через год и вовсе развалился…

Мораль сомнительна, да что мораль!

Скелета жаль, и человека даль.

*

О секретах поэтического творчества

Поэт сидел на берегу пруда,

Сидел и мирно пожирал былинку.

На берегу трава, в пруду вода,

А сверху небо – дивная картинка.

Как славно в этом царстве тишины,

Забыты все обиды и обузы,

Не видно рядом преданной жены,

Не слышно сзади хлопотливой Музы.

Кричит кукушка скучно и формально,

Визжат скворцы…Не выдержал поэт,

Достал складную лиру из кармана,

И начал петь. Куплет, еще куплет…

«Как тихо сегодня море.

Лишь чайки в небесной лазури.

Буря бы грянула, что ли,

Жить не могу без бури!

И вот уже гром грохочет,

И море уже клокочет,

И тучи чернеют зловеще,

И ливень ужасный хлещет,

А волны швыряют шхуну

Как щепку и как скорлупку.

А трусы, спасая шкуру,

Стеная, забились в рубку.

Парус в клочья распорот,

Вода уже в трюме плещет,

Струи бегут за ворот,

Но я расправляю плечи…»

Но тут поэт вскочил и закричал.

С поэтом небольшой конфуз случился:

Теленок, что поблизости скучал,

Ему на спину тихо помочился.

Поэт сказал теленку:

– Что за мода!

Потом ушел, ругаясь, от пруда.

И все. Была хорошая погода,

На берегу трава, в пруду вода.

*

Пародии

*

Бронеслав Кижун

Кабы я была жена

Бронислава Кижуна,

Я тогда бы, ну и ну,

Задала бы Кижуну.

Вечно он не моет руки,

Когда мясо ест, сопит,

а за всяческие штуки

Кем он только не был бит.

Вечно бьют его соседи:

В туалете засыпает.

Говорит, что в туалете

Вдохновенье он черпает.

Бьют его в трамвае часто,

Потому как пьян с утра.

Выпьет, скажем, полтораста,

А шумит – на полтора.

А поэты, а поэты

Наши славные поэты,

наши скучные поэты,

он хотя частенько ест их,

только этим и согреты

тем, что бьют его в подъездах,

в кулуарах и на съездах,

на банкетах и в кустах,

и в других не столь известных,

но уютнейших местах.

Авторучкой бьют и стулом,

В одиночку и огулом…

Почему он часто бит?

Много от него обид.

И стихи такие пишет,

от которых всех знобит.

Вот закатит он стишок –

нервный шок.

Пару строк оттуда хвать –

И бежать.

Чтобы лили и валили,

Чтоб стучали и кричали,

Чтобы он в последний раз

Зашипел да и угас.

Кабы я была жена

Бронислава Кижуна,

Обижать такого мужа

Никому бы не дала.

Я б его других не хуже

И сама побить могла.

*

Владимир Солоухин

Как выпить солнце

Как выпить солнце?

О, сейчас я вам

Подробно расскажу, как выпить солнце.

Ведь это так несложно – выпить солнце.

Сначала нужно выпить двести грамм.

Они спокойно плещутся в стакане

Таком стеклянном и таком граненом…

Подумать только, маленький стакан!

А сколько он труда в себе вмещает!

Высоких дум, терзаний и дерзаний!

Я славлю труд директора завода

Стаканного,

Я славлю пылкий труд

Конструктора, который рассчитал

…

Рабочего я славлю, наконец,

Который выдувает на-гора

Тебя, стакан, твои торцы и грани.

Какое, верно, надобно искусство,

Так сделать, чтобы помещалось в нем

Не сто, не триста – ровно двести грамм!

Но что со мной, я, кажется, увлекся,

И в третий раз налил себе и выпил.

Но это ничего… Пойдем гулять.

Я выхожу. На свете столько солнца!

А я вам собирался рассказать,

Как выпить солнце?

Но пока в пыли

Головку птичью вижу у забора.

Подумать только, птичья голова,

А сколько тайн природа в ней сокрыла!

Секрет полета, таинство зачатья,

умение высиживать птенцов…

Я славлю птичий мозг, пусть не совсем

Он совершенен, но ему не место

В пыли, возле забора, наклоняясь

И прячась на груди…

Я славлю мозг!

Орангутанга мозг и мозг слона,

Мозг аиста и мозг гиппопотама,

Я славлю, человек, твои мозги,

Министров мозг и мозг директоров,

И направляющий профруководства мозг,

Рабочих мозг и мозг интеллигентов,

Я славлю мозг поэта, наконец.

Какое, верно, надобно искусство,

Чтоб создавать великие творенья,

Из ничего, из пары пустяков,

И незачем над рифмою корпеть,

А просто поудобнее усесться,

И застучать на пишущей машинке

О чем угодно.

Например, о том,

Как выпить солнце.

*

Роберт Рождественский

У меня на сердце черный камень,

А по спине у меня холод.

Ходят мальчики с поднятыми воротниками,

И девочки тоже ходят.

Они, наверное, из приличной семьи,

Им такие таланты, наверное, дадены,

А они, вместо этого пьют, – не на свои,

На папины пьют, на дядины.

И стоят, и глядят у витрин,

как я прохожу в стремительном марше,

и у них ничего своего внутри,

и снаружи у них не наше.

А я устало смотрю им вслед,

Размышляя под пьяный хохот:

Я пишу о них уже десять лет,

А они все ходят и ходят.

И я говорю им: что же вы, мальчики?

Как же вы, девочки, я им говорю.

А сам все пишу, пишу, в газетки, журнальчики, –

Не воспитаю, так стихом уморю.

*

jamaica1953.livejournal.com

Ученики-студийцы о Вячеславе Лейкине » Литературно-художественный журнал “ЭТАЖИ”

В этом году свой юбилей (80 лет) отметил петербургский поэт Вячеслав Абрамович Лейкин. С начала 1970-х В.А. руководил известным петербургским детским литературным объединением при газете «Ленинские искры». Каждый четверг в 448-й комнате собирались молодые люди, увлеченные одной темой — поэзией. Среди воспитанников ЛИТО В.А. Лейкина такие прекрасные поэты как Нина Савушкина, Вадим Пугач, Дмитрий Коломенский, Тимофей Животовский, Полина Барскова и многие другие. Редакция литературно-художественного журнала «Этажи» сердечно поздравляет поэта с юбилеем и публикует подборку стихотворений В.А. Лейкина, а также воспоминания его учеников и друзей.

Татьяна Вольтская:

Свидания с 448-й комнатой я ждала, без преувеличения, как любовного свидания. Запах типографской краски и холод в животе от волнения, когда поднимаешься на 4-й этаж, а потом идешь по длинному коридору к заветной двери. Наверное, мы все были в Лейкина немножко влюблены, его образ, голос, те обаятельные порядки, которые он завел в своем поэтическом кружке, сливались со стихами, звучавшими в этих стенах, с впервые открытым «синим» Пастернаком. Никакой похвалой и премией не горжусь так, как тем, что этот заветный том Лейкин никому не давал, а мне одной дал — потихоньку.

Он никогда никого не хвалил и не ругал, не давал никаких оценок. Максимум, что можно было услышать: «А ты уверена, что такое-то слово — из этого лексического ряда?» Но поднятая бровь, междометие, усмешка давали больше понятие о том, что такое удачные или неудачные стихи, чем двухчасовые разборы, учиняемые со звериной серьезностью в других ЛИТО. А как мы хохотали — до колик — над разными советскими патриотическими шедеврами, вроде строчки Бокова «У мавзолея ели молодые»! Этот хохот несомненно подрывал советскую власть не меньше «Хроники текущих событий».

Лейкин — это праздник, Лейкин — это стихи, а стихи — это самое важное, что есть на свете, вот что я вынесла из 448-й комнаты, в которой мне посчастливилось провести самые волнующие часы своей жизни в свои 14-15 лет.

Татьяна Гаенко и Кира Румянцева:

Есть такой человек, мы называем его Шефчик, который очень много значит для разных людей, особенно же для тех, кто в 70-90-х годах имел счастье/несчастье быть юным поэтом в городе Ленинграде. Шефчик вёл кружок для этих мутантов, официально прикреплённый к пионерско-комсомольской газете. То есть формально — это был литературный кружок, а фактически — нечто подобное Ноевому ковчегу и лодке деда Мазая, но с отличием в лучшую сторону, поскольку Шефчик никого из нас не собирался потом есть. Напротив, Шефчик самоотверженно и неутомимо спасал нас от жадной пасти официоза, рутины и ксенофобии, жертвуя собственным комфортом и успехами, но нимало не побуждал нас к поэтической карьере.

Прибегая к высокому стилю, можно было бы сказать, что Шефчик подарил жизнь не только двоим собственным детям в законном браке, но и нескольким десяткам (уж не меньше) мальчиков и девочек, которых он не только “родил как поэтов”, но и научил видеть прекрасное и радоваться жизни, чем спас от ненависти к окружающей действительности и от всего, что из этого уже готово было последовать (типа депрессий, психушек, суицида). Естественно, что бывшие ученики его обожали, можно сказать, боготворили, и всячески припадали к его мудрости и оптимизму (при этом наши выплески восторга и преклонения Шефчик неизменно воспринимал как прикол).

Яна Кане:

Однажды Вячеслав Абрамович привёл в 448-ю своих друзей. Он с ними пел под гитару, шутил о поездках и выступлениях их совместной “агитбригады”. А потом кто-то из гостей попросил его почитать стихи. И он несколько стихов прочёл. Стихи эти были очень “лейкинские” по форме: исполненные остроумия и изящной виртуозности. Но в то же время это были не стихи для детей, а великолепная “взрослая лирика” со всей её глубиной, печалью, даже горечью.

Я слушала всё это с изумлением, с оторопью. Вячеслав Абрамович читал нам на занятиях кружка (как тогда называлось ЛИТО) много разнообразной поэзии, причём в основном “взрослой”. Но я и понятия не имела, что он сам писал “взрослые” стихи, и что он умел так петь. Вообще, до того момента я не имела представления о каких-либо сторонах его характера и о его жизни вне его роли нашего учителя. Он настолько вкусно и заразительно вовлекался в радость игры и познавания, он так искрился весельем, его фантазия была столь неистощима, что для меня кружок был волшебным, отдельным от повседневности миром, и Вячеслав Абрамович существовал только в нём и только для нас.

Впоследствии, когда я изучала различные духовные дисциплины, я много размышляла (и продолжаю размышлять) над изречениями о том, что путь к счастью лежит через освобождение от засилья собственного “я”. На занятиях ЛИТО и мы, ученики, и сам Вячеслав Абрамович были по-настоящему счастливы. Я думаю, что это происходило потому, что Вячеслав Абрамович вёл занятия самозабвенно в самом буквальном смысле этого слова — он забывал о своём “я”, он полностью отдавался роли учителя. Для меня этот пример духовного освобождения — тёплый, земной, и в тоже время высокий — это самый главный дар, самый важный урок.

Мария Ордынская:

Я всю жизнь говорила одно и то же: нельзя научить писать хорошие стихи, но можно отучить писать плохие. Вот ровно это Лейкин и умудрялся делать много лет с потрясающим успехом. И со мной, и с другими.

Татьяна Мнева:

Лейкин научил меня за версту чуять пошлость и дурновкусие. В результате из меня вырос меланхолик-интроверт, за версту чуящий пошлость и дурновкусие…

Мария Рузина (Дыренкова):

Каждая среда для нас, лейкинцев, была предпраздничным днём, днём предвкушения. Гадали: чем В.А. удивит нас на этот раз, со стихами какого из великих или малоизвестных поэтов познакомит заново. Ещё гадали, в какие игры со словами, рифмами и смыслами будем играть, если останется время. Времени-то было совсем немного, каждая четверговая встреча длилась всего два часа. Однако этого глотка свежего воздуха, свободы и радости ценностного общения, нам, странным детям, хватало надолго. Книга Лейкина “каждый четверг в 448”, где описаны эти самые литературные игры и бытие кружка юных поэтов, по моему убеждению, и теперь остается самым живым учебником для тех, кто вздумал работать с подростками. Во всяком случае, своим студентам, будущим детским психологам, её настоятельно рекомендую. И ведь находят, читают, играют со своими подопечными. А потом, глядишь, и письмом пришлют первые плоды творчества представителей поколения айпадов.

Хотела написать, что до сих пор мы, лейкинцы разных эпох, связаны некими узами. И задумалась. Узы точно есть, свидетельствую: мы порой друг друга по взгляду узнаем. Только узы необычны. Не связывают они, а освобождают. Дарят силы.

И еще дарят силы новые стихи самого Вячеслава Абрамовича, что мы находим в интернет-сетях. К сожалению, не так уж часто находим. Это намёк.

Ирина Акс:

Впервые я пришла на ЛИТО в «Ленинские Искры», когда уже училась в 10 классе, так что «лейкинским ребенком», увы, не была. Потом — выпускной класс, вступительные экзамены, первая сессия… в общем, во второй раз я появилась на ЛИТО у Лейкина через год. «Привет! — сказал он, словно позавчера виделись, — а вот не напомнишь ли тот твой славный стишок про танцующих людей?» Не напомнишь ли! Стишок, который он слышал год с лишним назад! От девчонки, которую видел раз в жизни! Наверное, в этот момент я и стала тоже «лейкинской ученицей». А потом появилось у нас в Горном ЛИТО Михаила Яснова, которое во многом (спасибо Мише!) наследовало «лейкинскую традицию». С тех пор я люблю всякие литературные игры, терпеть не могу серьезные «разборы» и внутренне содрогаюсь от выражения «работа над словом». Не знаю, влияет ли это как-то положительно на мои писания, но жить помогает — однозначно.

Михаил Яснов:

У Лейкина смешная фамилия — как в свое время у Пушкина.

Пушкин начинал записным романтиком, потом стал классическим реалистом. Лейкин начинал реалистом советской эпохи, сегодня в том, что он пишет, больше всего от поэтики и эстетики барокко.

Интерес к барокко как к таковому сопровождал нашу жизнь, начиная с семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века — неспроста именно в ту эпоху так обильно издавались поэтические антологии европейского семнадцатого века.

Поэзия барокко с ее подспудным трагизмом, с ее эмблематикой, с ее оксюморонами и повышенным интересом к собственно поэтической технике стала напрямую перекликаться с эсхатологическими настроениями читающей аудитории, ее пристрастиями и жаждой нового. Не тоталитарные устремления классицизма, не революционный пафос романтизма — а именно причудливое, тайное и не всегда добронравное бунтарство барокко оказалось созвучно гуманитарным настроениям общества, стоящего на пороге не только социальных, но прежде всего этических перемен.

С особенным сочувствием читались стихи тех поэтов барокко, которые причислялись к его эротико-гедонистической ветви.

Лейкин, начавший активно писать в шестидесятые, поразительно вписывается в параметры такого “низового” барокко, он занимается тем же самым, чем три столетия назад занимались его поэтические предки. У него барочный тип мировоззрения (в его поэтике слово “барочный” легко анаграммируется в цепочке подрифмовок от “порочного” до “барачного” и “оброчного”) — он тщательно культивирует в себе дисгармонию мира, духовные страдания, низменные страсти, иронический скепсис; он драматизирует реальность, он подчеркивает ее суетность и по контрасту ищет свой рай в “языковых” фантазиях; он одновременно условен и конкретен, он играет в “сочетание несочетаемого”, в барочный концептизм — остроумное сопряжение далеких идей и образов; он пародирует и мистифицирует культуру, он превращает свои мимолетные переживания, а с ними и поэтическую речь в клубок конфликтов, увязывая эвфонические метафоры, игровые рифмы и замысловатый синтаксис с простодушными движениями неловкой и ранимой души. Он откровенно театрален — сколько у него сценок, диалогов и монологов, сценических эффектов на уровне неожиданных ремарок и реплик из зала! Он откровенно книжен, воплощая одну из главных идей барокко о том, что мир — это книга, но в этой книге ему наиболее близки страницы, на которых печатаются кроссворды или рассказывается о редких формах стиха.

Барокко называют “трагическим гуманизмом”.

Про стихи Лейкина можно сказать то же самое.

Из статьи «Семь фрагментов из ненаписанного о Вячеславе Лейкине»

Борис Чечельницкий:

Пришел я в бывшую женскую ванную комнату дома Набоковых на третьем десятке, и поэтому полноценным учеником считать себя не вправе, но в этого человека, в этот круг и в эту поэтику я влюбился с первого взгляда. Мне до встречи с Вячеславом Абрамовичем попадались на глаза стихи В. Зельченко, П. Барсковой, Т. Животовского, Н. Савушкиной, но у меня и в мыслях не было, что связывает их между собой общая «школа». А то, что теперь и меня называют одним из учеников Лейкина вызывает у меня чувство, что жизнь удалась.

Все сложнее и запутанней,

Не оттуда, не туда,

Но пока еще растут они

И не ведают стыда.

Ярлыки лепи, наклейки. На

Ярлыках то там, то тут

Выводи; «Растут из Лейкина,

Но никак не дорастут».

Наталья Резник:

В детстве я писала очень плохие стихи, при этом горела желанием показать их миру. Однажды, набравшись храбрости, я отправила какое-то свое творение в “Ленинские искры”. И получила оттуда вежливый отказ с разбором стихотворения. Отказ был подписан неким В. Лейкиным. Два дня я плакала и копила ненависть к В. Лейкину. Я ненавидела его тем больше, чем яснее осознавала его безоговорочную правоту. Всю злобу я вылила в очередное письмо, адресованное уже лично Лейкину, и получила от него ответ, начинавшийся словами: “Дорогая Наталья! Ваше письмо пышет переизбытком достоинства и не предполагает его у других.” Загадочный В. Лейкин, несмотря ни на что, продолжал называть меня на вы. После этого я перестала писать стихи и прекратила попытки публикаций на долгих 20 лет. Всю жизнь я вспоминаю то письмо из “Ленинских искр” и пытаюсь смотреть на написанное глазами литконсультанта В. Лейкина. И вот уже больше 30-ти лет я хотела бы перед ним извиниться. Вячеслав Абрамович, простите, пожалуйста, ту девочку, которую вы, наверняка, давно забыли. Она не понимала, насколько внимание важнее публикации, и она, то есть я, очень вам благодарна.

etazhi-lit.ru

Читать онлайн книгу Играем в поэзию

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Назад к карточке книгиЛейкин Вячеслав

Играем в поэзию

Вячеслав Лейкин

Играем в поэзию

(каждый четверг в 448-ой)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Юрий Мамин. Книжка, о которой я мечтал

2. Самый первый четверг

3. Наступила осень золотая…”

4. Почему Онегину можно, а им нельзя?

5. Учитель и ученик

6. “Напишем, братцы, монорим…”

7. “Глупая вобла воображения”

8. Диарея: цветок, медуза, ожерелье?

9. Однажды завтра…

10. “Я – успокоительная таблетка…”

11. “Что сказал мужчина?

12. Иван Бунин и другие

13. У верблюда два горба

14. На кого похож зубной врач?

15. “Стою у окна задумчивый…”

16. Книга поэта Михаила Кузмина, которую он не написал

17. “Десять негритят”

18. Выбранные места из переписки с поэтами

19. “Зверинец”

20. “Поэт и …”

21. “Как я провел тридцать второе января”

22. О чем вспоминает скелет идиота?

23. Скучно

24. Цзацзуань

25. Почему так устроено в мире?..

26. Живописная безглагольность впечатлений

27. Спасибо черному дрозду

28. “Свобода бывает трех видов…”

29. Дон-Жуан, Гамлет и другие

30. “Елочка” в стиле “рок”

31. Что такое жизнь?

32. Последняя книга

33. Что я люблю и чего не люблю

КНИЖКА, О КОТОРОЙ Я МЕЧТАЛ

Несколько раз мне довелось присутствовать на занятиях детского поэтического кружка, которые вел мой товарищ Вячеслав Лейкин. Со Славой нас давно связывает работа, потому что вместе мы уже два десятка лет придумываем пьесы, сценки, киносценарии, которые я затем ставлю в студенческом театре, на эстраде, на “Ленфильме”. И еще нас связывает дружба, потому что я уважаю и люблю этого человека, который из всего может извлечь с_м_е_ш_н_о_е – из словосочетания, из услышанной фразы, из прочитанной строки. Но, главное, я люблю его стихи и считаю Лейкина одним из лучших современных поэтов, убереженным судьбой от публикации в застойные годы и, следовательно, ни на йоту не продавшего, не предавшего свой уникальный талант.

И все же, несмотря на мою близость со Славой, присутствие на занятиях юных поэтов открыло для меня его необыкновенный педагогический дар. Занятия в кружке представляли собой череду разнообразных игр, необычных заданий. Некоторые были заготовлены Славой заранее, другие рождались здесь же, в пылу импровизации. И это было так увлекательно, так весело и, в то же время, познавательно, что я искренне пожалел о бездарно прошедшей юности. Как мне тогда захотелось вновь стать мальчишкой и с азартом ринуться в состязание с двумя десятками юных гениев, радостно и вдохновенно творящих в небольшой комнате, за одним длинным столом. Хотя, тягаться с ними было бы ой как непросто!

И мне тогда же пришла мысль, что этот опыт общения поэта-педагога Вячеслава Лейкина с группой одаренных детей необычайно интересен и поучителен для юных и взрослых, для тех, кто учит и учится, для всех, кто хочет приобщиться к миру Поэзии. Однако Лейкин вовсе не разделял моих восторгов, считая свои “уроки” делом очень специфическим, имеющим ценность только для него одного.(Все сочинения своих учеников он аккуратно собирал и складывал в папки, которые множились, пухли и пылились без дела). Пятнадцать лет длился наш спор. Наконец, Лейкин сдался. И, основательно “прошерстив” свои папки, сделал из них довольно скромные извлечения с общим названием: “Играем в поэзию”.

Мы с нашим общим другом Василием Аземшей, известным скульптором и художником, прочли этот труд, порадовались за Лейкина, за его учеников и за будущих читателей этой книги. И Вася решил сделать картинки к ней, а я – написать предисловие.

Юрий Мамин

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ

Искал я когда-то давно работу, связанную с литературой.

Такое было у меня в то время странное настроение. И все мои друзья и приятели были в курсе этих поисков. Одни сочувствовали, другие обещали, а один нашел. Это был мой школьный друг, тогда уже довольно известный литературовед.

Он позвонил и спросил: – Слушай, как ты к детям относишься?

Я спросил: – В каком смысле?

Он спросил: – Ты их любишь?

Я спросил: – Кружок какой-нибудь?

Он спросил: – Литературное объединение юных поэтов при детской газете тебя устроит?

Я спросил: – Думаешь, возьмут?

Он спросил: – Ты что же, треплом меня считаешь? – И сказал, когда явиться, куда и к кому обратиться.

Я явился, обратился, договорился и вот в один из февральских четвергов 1972 года я впервые вошел в Четыреста Сорок Восьмую комнату известного всем здания на Фонтанке, называемого “Домом Прессы”.

ОНИ уже ждали, смотрели на меня, молчали.

Я сообщил, как меня зовут, сказал, сколько мне лет, и прибавил, что в детстве тоже пытался сочинять стихи, но ничего хорошего из этого не вышло.

– А сейчас сочиняете? – спросила одна из них.

– Сейчас? Да, сочиняю.

– А книги есть?

– А книг почему-то нет.

Молчание сгущалcось

– А давайте во что-нибудь сыграем, – предложил я. – В какую-нибудь литературную игру.

– А стихи мы будем сегодня читать? – сурово спросила девочка, которая перед этим молчала основательнее всех.

– Ах, ну да, конечно, – засуетился я. – Как же я про главное забыл?

Начали читать стихи. В основном, про зиму.

Запомнилось:

И ложатся ровно, как на полотно,

Розы, пальмы, липы на мое окно.

И еще:

Снег кружит,

Метель визжит.

Небо затуманено,

В звездах платье Анино.

(Что за Аня такая, я, правду сказать, не понял.)

И еще – у девочки, которую звали Сюзанна:

– Здравствуй, Зима.

– Здравствуй.

– Где же твой снег?

– Дома.

– Где же мороз?

– Дома.

– Иней твой где?

– Дома…

Совершенно завораживающий диалог, каменный такой, холодный.

За Сюзанной мальчик читал, Андрей:

А проснулись дети утром

Полон снегу тихий сад.

Снегири на голых ветках,

Словно яблоки, висят.

И, наконец, самый старший среди них, восьмиклассник Женя. На этот раз стихи были не про зиму, а про осень. Про позднюю осень:

Готово снегом разразиться небо,

И холод наступает вдруг,

И ворон серый, замерзая,

Обходит дерево вокруг.

Пока они читали, я как-то вдруг успокоился и даже сориентировался.

– Ворон – черный, – сказал я Жене. – Это ворона серая.

– А как тогда самца вороны называть? – ехидно спросила Сюзанна.

– А так, наверное, и называть – самец вороны.

– Ага! – подхватила Сюзанна. – Самец вороны, замерзая, обходит дерево вокруг.

Я осторожно засмеялся. Кое-кто присоединился. Вроде бы дело пошло на лад.

– А теперь давайте все-таки поиграем. Пусть каждый возьмет лист бумаги…

– А обсуждение когда? – спросила суровая девочка, которая предложила читать стихи.

– Обсуждение? В каком смысле? – растерялся я.

– Стихи прочли? Прочли. Теперь их надо обсудить. Мне, например, не понравилась у Ляли рифма “плетня – одна”. А у Андрея про снегирей. Конечно, красиво, но неточно. Снегири ведь сидят на ветках, а не висят. А он пишет – “висят”. А яблоки сидеть не могут. Они как раз висят. Так что метафора получается неточная.

Я оторопел:

– И вы что же, – всегда вот так? Обсуждаете?

– Всегда, – сказали все.

– Но это ведь скучно, наверное?

– Зато полезно.

– А как же еще учиться? – спросила Сюзанна.

– И вы считаете, что так можно научиться писать стихи?

– Конечно, – сказала суровая. Вспомнил, ее звали Наташей. – Нас, например, учили, – продолжала Наташа. – И Вы должны учить.

И тут я разозлился.

– Во-первых, я никому ничего не должен. И вам в том числе. А во-вторых, занимаясь своими обсуждениями, вы рискуете стать какими-нибудь литературными надзирателями, а не поэтами. “Рифма плохая!” “Метафора неточная!” Может, и неточная, а я вот увидел эту снегиревую яблоню. И она мне понравилась.

Опять замолчали.

– Надо читать хорошие стихи хороших поэтов, – продолжал я уже спокойнее. – У них и учиться.

– А как же рисованию учат?! – выкрикнула Сюзанна. – По пять часов горшок какой-нибудь рисуют!

– А музыка? – подхватила Ляля. – Гаммы, гаммы, сплошные гаммы. Нотки эти шевелиться уже начинают. Как черви.

– Вот и чудесно! – обрадовался я. – Давайте и мы займемся гаммами. Поэтическими гаммами. Гаммы играют? Играют. Вот и мы будем играть.

– И здесь будут гаммы? Ну это вообще!..

– Не гаммы, успокойся. Будут игры. Литературные игры. Сейчас я вам все объясню. Возьмите по листу бумаги…

Взяли. Одни с любопытством, другие с предубеждением, но взяли.

– Записывайте, – и я начал диктовать. – “Жил на свете рыцарь бедный”. Записали? Дальше – “Кто ответит на вопрос”. Теперь двустишие – “сгорел закат, спустилась ночь и все разбойники уснули”. И, наконец, две пары рифм: “атлет – приманка, скелет – шарманка”. Записали? Строчки про “рыцаря” и про “вопрос” вы должны подрифмовать, чтобы получилось двустишие. Складное, со смыслом и, по возможности, забавное. Двустишие про разбойников нужно довести до состояния четверостишия. Набор рифм с “атлетом” и “шарманкой” тоже должен воплотиться в четверостишие. Обычное “буриме”. Слышали, наверное?

Оказалось – слышали.

– Пишите, а через полчаса сдадите свои листки. Можете не подписывать. Читать буду подряд, не называя имен. Так сказать, анонимно…

Через полчаса я вместе с ними бурно радовался той складной и остроумной чепухе, которую они напридумывали; да и не чепухе вовсе некоторые строчки оказались просто превосходными.

Итак, “жил на свете рыцарь бедный”…

Во-первых, выяснилось, что “был он худенький и бледный”, во-вторых, – “был он тихий и безвредный”, в-третьих, – “позабывший клич победный”, а в-четвертых, несчастный оказался еще и на руку нечист “спер он руль велосипедный”.

Дальше читаем: “кто ответит на вопрос”.

Вопросы оказались самые разнообразные: от философского – “для чего он жил и рос” и озабоченно-житейского – “сколько стоит купорос” до загадочных – “где гнездится альбатрос” (а действительно, где?) и “почему моряк – матрос” (и в самом деле, почему?). А завершился этот список вопросом вполне невинным – “для чего сопливым нос”.

Двустишие “сгорел закат, спустилась ночь и все разбойники уснули” получило самые неожиданные продолжения, но наиболее живую реакцию вызвал вот этот простодушный вариант:

Один не спит, ему невмочь:

Клопы несчастного куснули.

Буриме оказалось, во-первых, последним заданием, когда надо было уже спешить, а во-вторых, действительно, трудным. Но кое-что у них все-таки получилось:

На берегу пруда сидит атлет.

Но бесполезна на крючке приманка:

Здесь вместо рыб на дне лежит скелет

И ржавая разбитая шарманка.

Еще вариант:

Был я сильный, как атлет,

Аппетитный, как приманка,

Стал я тощий, как скелет,

И печальный, как шарманка.

И, наконец, совершенно блестящая строфа, которую даже и заподозрить трудно в том, что она всего-навсего результат буриме:

Увитый мышцами атлет,

Червям могильным ты приманка,

И твой обглоданный скелет

Уже оплакала шарманка…

Все последующие четверги в Четыреста Сорок Восьмой комнате проходили примерно так же, как и этот – мой самый первый Четверг, – сначала читали по кругу новые стихи, а затем играли.

Из главок, посвященных этим играм, собственно, и сложилась наша книга, необычная хотя бы уже и тем, что у нее более двух сотен авторов, юных и безмятежных, радостно и беззаветно влюбленных в поэзию.

“НАСТУПИЛА ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ”

Как обычно, – прочли по кругу свои новые стихи и ждут, что дальше будет.

– А теперь, господа хорошие, давайте поиграем…

И вдруг:

– А что это мы каждый раз играем да играем…

– А разве плохо?

– Неплохо, конечно, но надо же, наконец, и делом заняться.

– Делом? Каким делом?!

– Стихи учиться сочинять. Ведь мы все-таки для этого сюда приходим…

– А во Дворце, между прочим, учат. Мне одна девочка рассказывала…

– Где?

– Во Дворце Пионеров.

– Понятно. Ну, что ж, давайте и мы учиться.

– Давайте.

– Прямо сегодня и начнем.

– Наконец-то.

– А с чего мы начнем?

– Как “с чего”? Со стихов.

– Ах, ну да, действительно. А про что у нас будут стихи?

Осмотрели друг друга, стены, потолок, выглянули в окно, заметили там осень и предложили:

– Давайте про осень.

– Замечательно. Будем учиться писать стихи про осень. А у кого мы будем учиться?

– Вы же сами говорили: надо учиться у поэтов.

– А и в самом деле. У кого же еще учиться писать стихи? Не у акробатов же? И не у сантехников. Только у поэтов! А как мы будем у них учиться?

– Мы вспомним, как поэты писали про осень, и сами так же попробуем.

– Прекрасная идея! Давайте вспоминать. Итак…

– Наступила осень золотая…

– Отлично! Еще…

– Уж небо осенью дышало…

– Великолепно! Дальше…

– Уж реже солнышко блистало…

– Понял – короче становился день. Давайте еще что-нибудь вспомним.

Завспоминали наперебой:

– про очей очарованье…

– про мертвые листья…

– про печальных журавлей…

– про соловья, который уж не поет…

– про пастушка, который уж не играет…

– про тоскливые дожди…

– про сонного медведя…

– про полные закрома…

– Молодцы! А теперь попробуйте про все это написать стихи. Можете даже объединяться между собой, – легче будет учиться. Ну, поехали!..

Минут через сорок прочли новообразовавшийся осенний цикл.

1. Приходит осень золотая,

Желтеют листья, увядая,

И ночь становится длинней.

Уж не поет наш соловей.

Медведь залез в свою берлогу

И тратит жир свой понемногу.

Пшеница убрана давно,

Колхозы выполнили планы,

И на пустынное гумно

Ползут унылые туманы.

(Женя Секина, Таня Слепова, Слава Гущина)

2. Наступила осень золотая,

Улетает певчих птичек стая.

Наступили хмурые денечки,

Уж с листов осыпались листочки,

Травка пожелтела и пожухла,

Злая туча дождиком набухла,

Солнце потускнело, словно глазки.

Мы к зиме готовим уж салазки.

(Катя Судакова, Ира Малкова, Оля Красная)

3. Желтеет листик, дождик льет

И соловей уж не поет.

Молчит кузнечик. И ребятки

Уж не играют больше в прятки,

А ходят в школу каждый день,

Упорством побеждая лень.

Заря все раньше догорает,

И пастушок наш не играет

Веселых песен на рожке,

Бредут коровы вдалеке,

Пожухлый объедая луг,

Летят журавлики на юг.

И мы, их слыша голоса,

Печально смотрим в небеса.

(Наташа Хейфец, Владик Васильев, Марина Красильникова)

4. Какая грустная пора;

А ведь вчера была жара,

Искрилось солнце в вышине

И было так привольно мне.

Теперь дожди, теперь тоска

И жизни ноша нелегка.

Смотрю безрадостно в окно,

А там и сыро, и темно

Какая скверная пора;

А ведь вчера была жара.

Вдруг вижу – журавли летят,

Спешат покинуть этот ад.

И я за ихним косяком

Готов пуститься босиком.

(Лена Пяткина, Вова Торчинский)

– Поздравляю!

– Вам понравилось?

– Очень хорошие стихи. Даже грустно стало.

– Как – “грустно”? Сами же говорите – “хорошие”.

– Расстаться нам придется. Оттого и грустно.

– Расстаться? Почему?

– Да потому, что учить вас, дорогие мои, больше нечему. Да-да, абсолютно нечему.

– Но мы же только начали учиться!

– Только начали и уже все в полном порядке. Рифма на месте. Ритм – не придерешься. И весь ваш осенний набор вполне убедителен: и про листья есть, и про журавлей, и про дождики – ничего не забыто. Все, как у настоящих поэтов. Так что до свиданья, дорогие друзья! Творческих вам удач!..

Помолчали, похлопали глазами, ушами, подумали и говорят:

– Но стихи-то ведь получились плохие.

– Чем же плохие? Хорошие стихи. Рифмы – первый сорт…

– Да слышали уже. И рифмы, и ритм, и не забыто ничего, а стихи плохие.

– Но почему?!

– Потому что все, о чем в них написано, уже было. У других поэтов…

– И про осень золотую было…

– И про журавлей печальных…

– И про листья…

– Это, знаете, как называется?

– Ну, как?

– Это называется – штамп. Литературный штамп. У каждого поэта взять понемногу, перемешать аккуратненько и все. Стихи будут, как настоящие.

– Да, интересные дела получаются. Что же, теперь и про журавлей нельзя писать? И про листья? Какая же осень без листьев?

– Почему “нельзя”? Можно, но только по-своему. Чтобы ни на кого не было похоже.

– А разве такое возможно?

– Конечно, возможно. Лиза Аникина сегодня читала про листья, помните?

– Ну, помню.

– Ни на кого не похоже. И при этом очень хорошо. Лиза, прочти еще раз.

– И в самом деле, прочти, Лиза.

Осенние листья повсюду, везде:

У ветра запутались в бороде,

Игриво приникли к бродяге-котенку,

В пещеру проникли к трудяге-кротенку,

Добавили пятен пятнистому догу

И снова умчались куда-то в дорогу.

ПОЧЕМУ ОНЕГИНУ МОЖНО, А ИМ НЕЛЬЗЯ

Читали как-то стихи Александра Блока и, в частности, его трепетные “ямбы”. И сразу же возник вопрос:

– А почему только “ямбы”? А “хореи” бывают? Или эти, как их там?

– А действительно, как их там?

– Дактили.

– А еще?

Подумали, напряглись, вспомнили:

– Анапесты.

– И наконец?

Амфибрахий так и не вспомнили.

– Вы напоминаете мне Евгения Онегина.

– Все вместе? Одного Онегина?

– Да.

– Интересно, чем же?

– “Не мог он ямба от хорея,

Как мы ни бились, отличить”.

– Видите, он тоже не мог. И ему простительно. А нам и тем более.

– Не согласен. Евгений-то Онегин не мог их друг от друга отличить, “высокой страсти не имея для звуков жизни не щадить”. А в вас эта “высокая страсть”, как бы, предполагается. Она, эта “страсть”, вас объединяет и собирает здесь в Четыреста Сорок Восьмой. И неспособность отличить “ямб от хорея” для вас непростительна.

– А что же делать?

– Научиться отличать. Тем более, что это так просто. Основных метрических единиц или стоп в русской поэзии пять: две двухсложные ямб и хорей, и три трехсложные: дактиль, амфибрахий и анапест. Пока понятно?

– Пока понятно.

– Поехали дальше. Ямб звучит как “хорей”, амфибрахий как “анапест”, дактиль надо перевести во множественное число, и тогда он будет изображать себя самого…

– Ничего не понять. Почему они все похожи? Они же разные.

– Слово “хорей” из двух слогов, так?

– Так.

– С ударением на втором: “хо-рей”. Это и есть ямб – два слога с ударением на втором. “Дактили” – слово трехсложное с ударением на первом слоге; получается схема дактилической стопы. Про амфибрахий у поэта Григория Кружкова даже строки такие есть: “Анапест, анапест, анапест – вот так амфибрахий звучит”…

– А можно как-нибудь попроще?

– Еще попроще?

– Да. А то у Вас хорей это ямб, амфибрахий – анапест, а дактиль похож на себя самого, но только во множественном числе. Так ведь и в уме повредиться недолго.

– Ну, хорошо. Попробуем по-другому. Предлагаю сочинить вам пять четверостиший, по одному на каждый размер. В четверостишиях этих известны только нечетные строки: первая и третья. Вам надо приписать к ним вторую и четвертую. Пока понятно?

– Пока понятно.

– Поехали дальше. Сперва берем “хорей”. Первая строчка – “От заката до рассвета” и третья – “От рассвета до заката”. Дальше идет ямб: “Настал момент, ударил час” и “Ударил час, настал момент”. Дактиль: первая строчка – “Было бы весело, было бы здорово”, третья – “Было бы здорово, было бы весело”. Амфибрахий – “До боли знакомая сердцу картина” и “Картина, знакомая сердцу до боли”. И, наконец, анапест: “На за что, никому, никогда и нигде” и “Никогда и нигде, ни за что, никому”.

Действуйте.

И запоминайте.

Хорей:

1. От заката до рассвета

Поглощает мысли Лета.

От рассвета до заката

Время мнется, словно вата.

2. От заката до рассвета

От тебя я жду ответа.

От рассвета до заката

Все твержу, что виновата.

3. От заката до рассвета

Вопли пьяниц из кювета.

От рассвета до заката

Пьянь глупа, но языката.

4. От заката до рассвета

В небе носится комета.

От рассвета до заката

Солнце светит – вот тоска-то.

Ямб:

1. Настал момент, ударил час

Читаю вам стихи про вас.

Ударил час, настал момент,

Подбитый глаз – не аргумент.

2. Настал момент, ударил час,

И вдруг взорвался Арзамас.

(действительно, был такой случай).

Ударил час, настал момент

Вот это был эксперимент.

3. Настал момент, ударил час,

И приобрел я унитаз.

Ударил час, настал момент,

Он заменил мне постамент.

4. Настал момент, ударил час,

Я профиль поменял на фас.

Ударил час, настал момент

Вкололи мне медикамент.

Дактиль:

1. Было бы весело, было бы здорово

Высечь публично мерзавца Невзорова.

Было бы здорово, было бы весело;

Я бы и то ему плюху отвесила.

2. Было бы весело, было бы здорово

В пищу купить килограммчик от борова.

Было бы здорово, было бы весело,

Если бы тетенька нас не обвесила.

3. Было бы весело, было бы здорово

Школе сказать: “До свиданья нескорого”.

Было бы здорово, было бы весело

Я бы тогда больше всех куролесила.

4. Было бы весело, было бы здорово

Зеркало спрятать. Не видеть в упор его.

Было бы здорово, было бы весело

Мир превратить в шоколадное месиво.

Амфибрахий:

1. До боли знакомая сердцу картина:

Мамаша дубасит сыночка-кретина.

Картина, знакомая сердцу до боли:

Меняют они свои гнусные роли.

2. До боли знакомая сердцу картина:

Когда-то Россия, а нынче – руина.

Картина, знакомая сердцу до боли:

К восьмому десятку дорвались до воли.

3. До боли знакомая сердцу картина:

В сарае нитраты глотает скотина.

Картина, знакомая сердцу до боли:

Скотина нитратами кормится в поле.

4. До боли знакомая сердцу картина:

Дитя зеленеет, всосав никотина.

Картина, знакомая сердцу до боли:

Малюточка топит себя в алкоголе.

Анапест:

1. Ни за что, никому, никогда и нигде

Не советую думать всю жизнь об еде.

Никогда и нигде, ни за что, никому

Потому что обжорство мешает уму.

2. Ни за что, никому, никогда и нигде

Не поверю, что счастье в борьбе и труде.

Никогда и нигде, ни за что, никому

Не поверю, пока это сам не пойму.

3. Ни за что, никому, никогда и нигде

Не советую плавать я в этой воде.

Никогда и нигде, ни за что, никому

Здесь когда-то утопла бедняжка Муму.

4. Ни за что, никому, никогда и нигде

Даже страшному черту на Страшном Суде,

Никогда и нигде, ни за что, никому

Я не выдам секрет зажигалки с мотором.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

Как интересно в старину обучали детей! Сейчас такое и представить-то невозможно.

А впрочем, почему же невозможно? Очень даже возможно.

Сидят учитель и ученик друг против друга, ученик задает вопросы, учитель отвечает.

Выбирается тема для урока, например, “человек” и происходит следующий диалог:

Ученик: – Что такое человек?

Учитель: – Раб старости, мимо проходящий путник, гость в

своем доме.

Ученик: – На кого похож человек?

Учитель: – На сферу.

Ученик: – Как помещен человек?

Учитель: – Как лампада на ветру.

Ученик: – Как он окружен?

Учитель: – Шестью стенами.

Ученик: – Какими?

Учитель: – Сверху, снизу, спереди, сзади, справа и слева.

Ученик: – Сколько с ним происходит перемен?

Учитель: – Шесть.

Ученик: – Какие именно?

Учитель: – Голод и насыщение, покой и труд, бодрствование и

сон.

Ученик: – Что такое сон?

Учитель: – Образ смерти.

Ученик: – Что такое смерть?

Учитель: – Неизбежное обстоятельство, неизвестная дорога,

плач для оставшихся в живых…

Ученик: – Что составляет свободу человека?

Учитель: – Невинность…

И так далее, до полного изнеможения собеседников.

И никаких отметок (двоек, например) никто никому не ставит, и родителей не вызывают, тем более что один из родителей в данном случае французский король Карл Великий, ученик – его сын, будущий итальянский король Пипин, а приведенный выше диалог – часть одного из уроков, запись которого можно прочесть в “Хрестоматии по истории средних веков”…

Обитатели Четыреста Сорок Восьмой тут же опробовали эту практику обучения, но, увы, в большинстве случаев у них учитель и ученик говорили на таком, примерно, уровне:

Ученик: – Можно выйти?

Учитель: – Иди и больше не возвращайся.

Ученик: – Интересно, почему?

Учитель: – Потому что ты мне надоел.

Ученик: – Интересно, чем же?

Учитель: – Сидишь тут и рожи корчишь.

Ученик: – Это потому, что я очень хочу выйти.

Учитель: – Вот и иди. И больше не возвращайся…

Но двоим все-таки удалось вырваться за пределы современной школы и ее нравов.

И вот что у них получилось:

Полина Барскова:

Ученик: – Что такое мир?

Учитель: – Нагромождение идиотов.

Ученик: – Что такое пустота?

Учитель: – Глаз слепого.

Ученик: – Что такое разум?

Учитель: – Знание, скрываемое от чужих.

Ученик: – Что такое счастье?

Учитель: – Осознание своего начала.

Ученик: – Что такое добро?

Учитель: – Любовь без жалости.

Ученик: – Что такое зло?

Учитель: – Оплакивание живых.

Ученик: – Что такое свобода?

Учитель: – Море у твоих ног.

Ученик: – Что такое убийство?

Учитель: – Игра в кости с бессмертием.

Ученик: – Что такое мир?

Учитель: – Чаша с кровью.

Ученик: – Что такое я?

Учитель: – Зеркало с низким голосом.

Сева Зельченко:

Ученик: – Что это?

Учитель: – Бабочка. О, бабочка! Да, это бабочка, друг мой.

Ученик: – Из чего состоит бабочка?

Учитель: – Из двух параллельных “б”, двух оранжевых “а” и

“очк”а.

Ученик: – Ее едят?

Учитель: – Нет, ее протыкают булавкой.

Ученик: – Зачем?

Учитель: – Она обретает спокойствие. Так познают

спокойствие.

Ученик: – Что сказал об этом поэт?

Учитель: – Поэт сказал: “На свете счастья нет, но есть”.

Ученик: – Бабочки всегда так громко звучат?

Учитель: – Нет, друг мой.

Ученик: – Значит это не бабочка?

Учитель: – Возможно и так, друг мой.

Ученик: – Она приближается. Бабочки всегда такие большие?

Учитель: – Нет, друг мой.

Ученик: – Почему же ты молчишь?

Учитель: – Лучше промолчать, нежели впасть в заблуждение.

Ученик: – Что есть учитель?

Учитель: – Такие вопросы задавать запрещено.

Другой ученик (вбегая):

– То, что Вы назвали бабочкой, учитель, село там,

на поляне. Оно огромно и железно. В нем кто-то

есть. (убегает).

Ученик: – Пойдем, посмотрим?

Учитель: – Не так быстро, дитя мое, не так быстро. Сначала

повтори алфавит.

Ученик: – А.

Учитель: – Полным ответом.

Ученик (не слушая)

– Кто это идет сюда?

Учитель: – Неважно. Поэт сказал: “Я – памятник себе”.

Ученик: – Что они там делают?

Учитель: – Биографию, друг мой, биографию.

Ученик: – Они тянут какую-то сеть.

Учитель: – Сеть состоит из дырок и ниток между ними.

Ученик: – Они поджигают лес.

Учитель: – Поэт сказал: “Белеет пар. Ус одинокий”.

Ученик: – Что это, что это? Смотри, учитель, что это?

Подполковник Осьминогов (входит с топором):

– А вот что!

“НАПИШЕМ, БРАТЦЫ, МОНОРИМ”

Жил во второй половине прошлого века в России такой поэт Алексей Апухтин.

Он был знаменит тем, что начал сочинять стихи довольно рано, и старшие современники (Иван Тургенев, например) прочили ему славу Пушкина. Со славой, правда, ничего сверхъестественного не вышло, но сочинения его, печальные, меланхолические даже стихи и поэмы, пользовались у читающей публики успехом.

А еще он (Апухтин) был известен тем, что учился в школе вместе с великим Чайковским, и остался другом ему на всю жизнь, и Чайковский сочинил на стихи Апухтина несколько превосходных романсов…

Но однажды этот певец печали написал вдруг очень веселое стихотворение в жанре монорима (монорим – это стихи на одну рифму), начинающееся строкой “Когда будете, дети, студентами”. Стихотворение это стало невероятно популярным, к нему тут же приспособили нехитрую мелодийку, и все московские, а за ними и петербургские студенты, на своих пирушках радостным хором распевали:

“Когда будете, дети, студентами,

Не ломайте голов над моментами,

Над Гамлетами, Лирами, Кентами,

Над царями и над президентами,

Над морями и над континентами.

Не якшайтеся там с оппонентами,

Поступайте хитро с конкурентами,

А пойдете на службу с патентами,

Не глядите на службе доцентами,

И не брезгуйте, дети, презентами…

Говорите всегда комплиментами,

У начальников будьте клиентами…”

И так далее, – еще строк двадцать в том же духе и на ту же рифму.

Населению Четыреста Сорок Восьмой идея монорима пришлась по вкусу, тем более, что тут же последовал призыв к действию, исполненный тем же замечательным способом:

Напишем, братцы, монорим!

Раз двадцать рифму повторим,

Насочиняем, натворим,

От вдохновения сгорим,

Бумагой всюду насорим,

Москву и Питер покорим,

Париж, и Хельсинки, и Рим

Весь мир стихом своим взбодрим,

И будет этот монорим

Прекрасен и неповторим.

И поэтому едва прозвучало задание – первые строчки предполагаемых моноримов: “за что мне нравится кино” и “когда мне было десять лет”, – Четыреста Сорок Восьмая мгновенно забурлила, забубнила, зарифмовала, зашевелила мозгами во все стороны, и результат тут же (не прошло и часа) не замедлил сказаться.

Когда мне было десять лет,

Приснился как-то мне валет,

Наглец, красавец и атлет,

Одет в малиновый жилет,

С плеча свисает эполет,

На шее черный амулет,

В руке держал он арбалет,

Заткнул за пояс пистолет.

Я говорю ему: – Привет!..

Мол, сколько зим и сколько лет.

Он выстрелил в меня в ответ

И закричал: – Умри, поэт!

Оставь навеки этот свет!

Здесь для поэта места нет!

Я возмутился: – Что за бред!

Убить поэта – страшный вред!..

Тут вспыхнул в небесах рассвет,

Растаял сон, исчез валет.

(Наташа Хейфец, Оля Красная)

За что мне нравится кино?

Оно, как терпкое вино,

Огнем любви напоено,

Мечты и музыки полно,

Оно и грустно, и смешно,

И благонравно, и грешно,

Однообразья лишено

В нем все мгновенно решено:

Хромой пират идет на дно,

Соперник прыгает в окно;

Красотка в черном домино,

Злодей в лимонном кимоно;

Он с ней сначала заодно

И вдруг – кинжал, в глазах темно,

И расплывается пятно,

И багровеет полотно,

И все – закончилось кино.

А дома снова все одно:

Унылых дней веретено

И так до нового кино.

(Катя Лукина, Таня Слепова)

Когда мне было десять лет,

Была я тощей, как скелет,

Тому причиной стал балет,

Который свел меня на нет.

Что делать, я дала обет:

На завтрак, ужин и обед

Не есть ни хлеба, ни котлет,

Не кушать щи и винегрет,

Не трогать кашу и омлет,

И даже яблочный рулет

Мне, бедной, тоже был во вред.

Я стала тонкой, словно плед,

Вуалей легче и газет,

Я танцевала менуэт,

Почти не оставляя след.

Меня не отражал паркет,

Смотрели сквозь меня на свет,

Кончалась жизнь моя. Ну, нет!

Уж лучше яд и пистолет!

Решив почуять жизни цвет,

Я свой нарушила обет,

Навек оставила балет,

И ем теперь, как людоед,

Как кашалот, как муравьед,

Как бык, как тяжелоатлет…

Я вновь люблю весь белый свет

И вам открою свой секрет:

Хоть у меня таланта нет,

Уже полгода я – поэт.

(Катя Судакова, Ира Малкова, Владик Васильев).

ГЛУПАЯ ВОБЛА ВООБРАЖЕНИЯ

– Ну-с, господа хорошие, как поживают ваши стихи, стишки, стишочки, стихрюшки, стихарики?..

– А никак не поживают.

– Не понял.

– Как может поживать то, чего нет?

– Понял. А что же их нет? Некогда писать?

– В основном не о чем.

– Про природу и погоду все уже написано, а про школу неохота.

– Как-то это все не для стихов.

– А что для стихов?

– Если бы знать!

– Уже и стихи были бы в кармане!

– Ведь как у настоящих поэтов?

– Как?

– Раз – и готово! Они всегда знают, о чем…

– А не скажите: у настоящих тоже не вдруг происходит. Вспомните Маяковского:

“А оказывается

прежде, чем начнет петься,

долго ходят, размозолев от брожения,

и тихо барахтается в тине сердца

глупая вобла воображения”.

– Вот и у нас барахтается.

– И тоже – глупая.

– Была бы умная, уже и стихи были бы..

– В кармане. Понятно. А если мы на эту глупую воблу приманку отыщем? Да и вытащим ее на поверхность, чтобы зря не барахталась.

– Хорошо бы. А как это сделать?

– А очень просто. Предлагаются два начала. Первое:

“Как благороден тот,

Кто не скажет при блеске молнии:

Назад к карточке книги “Играем в поэзию”itexts.net

Играем в поэзию читать онлайн, Лейкин Вячеслав Абрамович

Вячеслав Лейкин

Играем в поэзию

(каждый четверг в 448-ой)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Юрий Мамин. Книжка, о которой я мечтал

2. Самый первый четверг

3. Наступила осень золотая…”

4. Почему Онегину можно, а им нельзя?

5. Учитель и ученик

6. “Напишем, братцы, монорим…”

7. “Глупая вобла воображения”

8. Диарея: цветок, медуза, ожерелье?

9. Однажды завтра…

10. “Я – успокоительная таблетка…”

11. “Что сказал мужчина?

12. Иван Бунин и другие

13. У верблюда два горба

14. На кого похож зубной врач?

15. “Стою у окна задумчивый…”

16. Книга поэта Михаила Кузмина, которую он не написал

17. “Десять негритят”

18. Выбранные места из переписки с поэтами

19. “Зверинец”

20. “Поэт и …”

21. “Как я провел тридцать второе января”

22. О чем вспоминает скелет идиота?

23. Скучно

24. Цзацзуань

25. Почему так устроено в мире?..

26. Живописная безглагольность впечатлений

27. Спасибо черному дрозду

28. “Свобода бывает трех видов…”

29. Дон-Жуан, Гамлет и другие

30. “Елочка” в стиле “рок”

31. Что такое жизнь?

32. Последняя книга

33. Что я люблю и чего не люблю

КНИЖКА, О КОТОРОЙ Я МЕЧТАЛ

Несколько раз мне довелось присутствовать на занятиях детского поэтического кружка, которые вел мой товарищ Вячеслав Лейкин. Со Славой нас давно связывает работа, потому что вместе мы уже два десятка лет придумываем пьесы, сценки, киносценарии, которые я затем ставлю в студенческом театре, на эстраде, на “Ленфильме”. И еще нас связывает дружба, потому что я уважаю и люблю этого человека, который из всего может извлечь с_м_е_ш_н_о_е – из словосочетания, из услышанной фразы, из прочитанной строки. Но, главное, я люблю его стихи и считаю Лейкина одним из лучших современных поэтов, убереженным судьбой от публикации в застойные годы и, следовательно, ни на йоту не продавшего, не предавшего свой уникальный талант.

И все же, несмотря на мою близость со Славой, присутствие на занятиях юных поэтов открыло для меня его необыкновенный педагогический дар. Занятия в кружке представляли собой череду разнообразных игр, необычных заданий. Некоторые были заготовлены Славой заранее, другие рождались здесь же, в пылу импровизации. И это было так увлекательно, так весело и, в то же время, познавательно, что я искренне пожалел о бездарно прошедшей юности. Как мне тогда захотелось вновь стать мальчишкой и с азартом ринуться в состязание с двумя десятками юных гениев, радостно и вдохновенно творящих в небольшой комнате, за одним длинным столом. Хотя, тягаться с ними было бы ой как непросто!

И мне тогда же пришла мысль, что этот опыт общения поэта-педагога Вячеслава Лейкина с группой одаренных детей необычайно интересен и поучителен для юных и взрослых, для тех, кто учит и учится, для всех, кто хочет приобщиться к миру Поэзии. Однако Лейкин вовсе не разделял моих восторгов, считая свои “уроки” делом очень специфическим, имеющим ценность только для него одного.(Все сочинения своих учеников он аккуратно собирал и складывал в папки, которые множились, пухли и пылились без дела). Пятнадцать лет длился наш спор. Наконец, Лейкин сдался. И, основательно “прошерстив” свои папки, сделал из них довольно скромные извлечения с общим названием: “Играем в поэзию”.

Мы с нашим общим другом Василием Аземшей, известным скульптором и художником, прочли этот труд, порадовались за Лейкина, за его учеников и за будущих читателей этой книги. И Вася решил сделать картинки к ней, а я – написать предисловие.

Юрий Мамин

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ

Искал я когда-то давно работу, связанную с литературой.

Такое было у меня в то время странное настроение. И все мои друзья и приятели были в курсе этих поисков. Одни сочувствовали, другие обещали, а один нашел. Это был мой школьный друг, тогда уже довольно известный литературовед.

Он позвонил и спросил: – Слушай, как ты к детям относишься?

Я спросил: – В каком смысле?

Он спросил: – Ты их любишь?

Я спросил: – Кружок какой-нибудь?

Он спросил: – Литературное объединение юных поэтов при детской газете тебя устроит?

Я спросил: – Думаешь, возьмут?

Он спросил: – Ты что же, треплом меня считаешь? – И сказал, когда явиться, куда и к кому обратиться.

Я явился, обратился, договорился и вот в один из февральских четвергов 1972 года я впервые вошел в Четыреста Сорок Восьмую комнату известного всем здания на Фонтанке, называемого “Домом Прессы”.

ОНИ уже ждали, смотрели на меня, молчали.

Я сообщил, как меня зовут, сказал, сколько мне лет, и прибавил, что в детстве тоже пытался сочинять стихи, но ничего хорошего из этого не вышло.

– А сейчас сочиняете? – спросила одна из них.

– Сейчас? Да, сочиняю.

– А книги есть?

– А книг почему-то нет.

Молчание сгущалcось

– А давайте во что-нибудь сыграем, – предложил я. – В какую-нибудь литературную игру.

– А стихи мы будем сегодня читать? – сурово спросила девочка, которая перед этим молчала основательнее всех.

– Ах, ну да, конечно, – засуетился я. – Как же я про главное забыл?

Начали читать стихи. В основном, про зиму.

Запомнилось:

И ложатся ровно, как на полотно,

Розы, пальмы, липы на мое окно.

И еще:

Снег кружит,

Метель визжит.

Небо затуманено,

В звездах платье Анино.

(Что за Аня такая, я, правду сказать, не понял.)

И еще – у девочки, которую звали Сюзанна:

– Здравствуй, Зима.

– Здравствуй.

– Где же твой снег?

– Дома.

– Где же мороз?

– Дома.

– Иней твой где?

– Дома…

Совершенно завораживающий диалог, каменный такой, холодный.

За Сюзанной мальчик читал, Андрей:

А проснулись дети утром

Полон снегу тихий сад.

Снегири на голых ветках,

Словно яблоки, висят.

И, наконец, самый старший среди них, восьмиклассник Женя. На этот раз стихи были не про зиму, а про осень. Про позднюю осень:

Готово снегом разразиться небо,

И холод наступает вдруг,

И ворон серый, замерзая,

Обходит дерево вокруг.

Пока они читали, я как-то вдруг успокоился и даже сориентировался.

– Ворон – черный, – сказал я Жене. – Это ворона серая.

– А как тогда самца вороны называть? – ехидно спросила Сюзанна.

– А так, наверное, и называть – самец вороны.

– Ага! – подхватила Сюзанна. – Самец вороны, замерзая, обходит дерево вокруг.

Я осторожно засмеялся. Кое-кто присоединился. Вроде бы дело пошло на лад.

– А теперь давайте все-таки поиграем. Пусть каждый возьмет лист бумаги…

– А обсуждение когда? – спросила суровая девочка, которая предложила читать стихи.

– Обсуждение? В каком смысле? – растерялся я.