Сказка про зеленого старика: Про Ленивую и Радивую – русская народная сказка.

Про Ленивую и Радивую – русская народная сказка.

Волшебные сказкиБыли у старика со старухой две дочери: старшая была работящая, и минуты без дела не посидит, а младшая — ленивица, к тому же спесивая и неприветливая. Как-то раз пошла старшая сестра по воду и уронила ведро в омут…

Были у старика со старухой две дочери. Старшая и минуты без дела не посидит. И за что ни возьмётся, всё у неё ладно выходит, всякое дело спорится.

А меньшая дочь была ленивица. Ничего делать не хотела, к тому же спесивая была, неприветливая. Что ни станет делать, всё с неохотой да кое-как.

И прозвали в народе старшую сестру Радивой, а меньшую — Ленивой. Так и пошло — Радивая да Ленивая.

Как-то раз пошла старшая сестра по воду и уронила ведро. Стало ведро относить от берега. Радивая вошла в воду и только ухватилась за дужку, как оступилась и угодила в глубокий омут. Открыла глаза… Что такое? На песчаном дне изба стоит. Зашла в избу и видит: сидит на лавке старик.

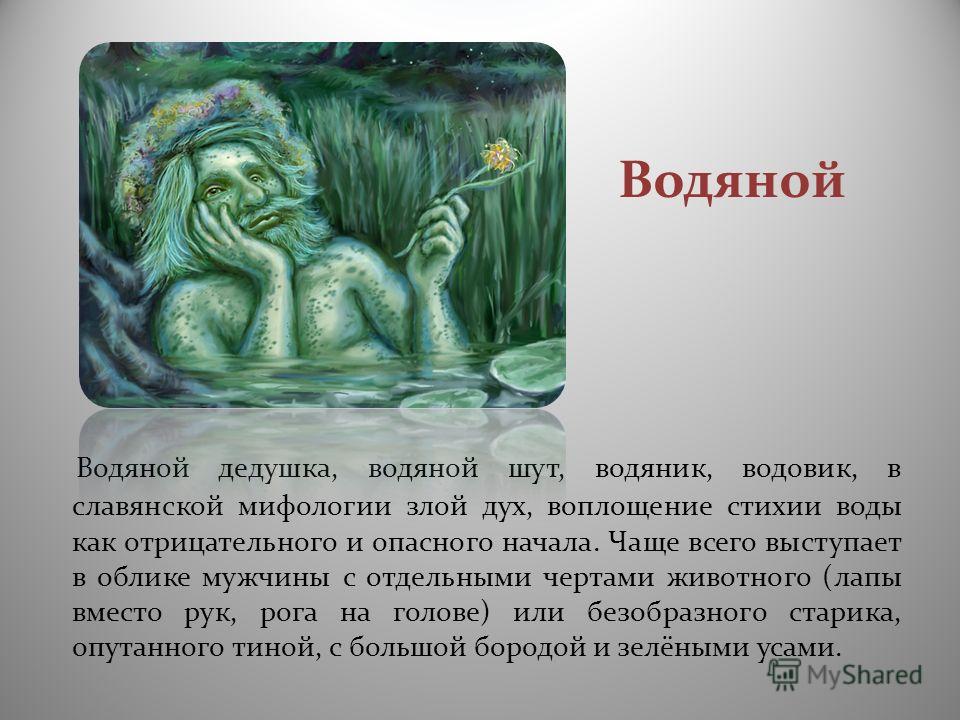

Лицо зелёное, глаза зелёные, борода зелёная — весь зелёный.

Девушка приветливо поздоровалась со стариком, поклонилась ему в пояс.

— Чья ты? —спрашивает Зелёный старик. — Откуда?

— Из деревни, что на берегу. Пришла по воду, обронила ведро, стала доставать да оступилась и вот сюда попала.

— Ну, садись, отдохни, незваная гостья!

А девушка видит: в избе не прибрано, холодно. Взяла веник, подмела избу, прибрала, печь затопила. Потом спрашивает:

— Может, ещё чего сделать?

— Экая трудница-работница! Ступай-ка коз подои.

Взяла девушка подойник и пошла. Сперва в хлеву прибрала, сухой соломы козам постелила, копыта и вымя у них тёплой водой помыла. Потом стала доить да всё ласково приговаривала: «Стойте, козеньки, стойте, матушки!»

Молоко процедила, принесла, на стол поставила. А Зелёный старик шасть в хлев. Спрашивает у коз:

— Не обидела ли вас девица?

— Век бы с такой хозяйкой жить да радоваться! Заботливая, ласковая!

Воротился он в избу, налил чашку молока, подаёт Радивой:

— Выпей! Не простое это молоко, а волшебное.

Выпила девица молока и стала такая красавица, что не вздумать, не взгадать, только в сказке рассказать.

— А это вот тебе подарок, — подал ей старик шкатулку, — дома откроешь!

Поблагодарила Радивая Зелёного старика и только вышла из избы, как очутилась на берегу, а рядом и ведро стоит. Зачерпнула воды и пошла домой. А дома, лишь через порог переступила, отец с матерью и меньшая сестра глядят на неё во все глаза, наглядеться не могут.

— Аи, батюшки! Какая ты стала красавица!— говорила мать. — Расскажи, поведай нам, что с тобой приключилося?

Радивая рассказала, как она побывала у Зелёного старика в гостях, и открыла шкатулку, что ей старик подарил. И только открыла, как все так и ахнули. В шкатулке и душегрея парчовая, соболями отороченная, и сарафан атласный, и башмаки с серебряными пряжками, и жемчуг скатный, и кошелёк с золотом.

Увидала это Ленивая, и глаза у неё разгорелись, ногой топнула:

— Я тоже достану себе приданое у Зелёного старика!

И побежала на берег. Прибежала, бросила ведро в воду и сама вслед. Только ухватила ведро, как расступилась и оказалась в омуте. Зашла в избу, не поздоровалась, села на лавку и говорит Зелёному старику:

Прибежала, бросила ведро в воду и сама вслед. Только ухватила ведро, как расступилась и оказалась в омуте. Зашла в избу, не поздоровалась, села на лавку и говорит Зелёному старику:

— Я за подарком пришла!

— Сперва надо тебе коз подоить, а уж после и о подарке поговорим, — сказал Зелёный старик.

С неохотой пошла Ленивая. В хлеву раз, другой вилами в солому ткнула, коз пинками в угол загнала. Подоила кое-как, молока не процедила, принесла в избу, поставила подойник на стол.

А Зелёный старик пошёл в хлев и спрашивает коз:

— Как девица прибиралась? Как доила?

— Сам видишь, как прибиралась! Стоим в грязи по колено. Ногами нас пинала, а доила как попало.

Воротился старик в избу, а Ленивая ему:

— Давай скорее подарок! Я домой тороплюсь. Налил старик чашку молока:

— Пей!

Выпила Ленивая и сразу стала дурнушкой: нос вытянулся и загнулся крючком, кожа пожелтела, брови клочьями повисли.

Подал старик ей шкатулку, точь-в-точь такую же, как и Радивой.

Ленивая схватила шкатулку, со стариком не простилась, побежала домой.

А дома в ту пору никого не случилось: ни матери, ни отца, ни старшей сестры. Ленивая, как только порог переступила, тотчас шкатулку открыла, да так и обмерла.

В шкатулке были одни только угли да зола.

Иллюстратор Гальдяев В.Л.

❤️ 183

🔥 140

😁 137

😢 86

👎 83

🥱 82

Добавлено на полку

Удалено с полки

Достигнут лимит

Оценка: 4.9 / 5. Количестов оценок: 55

Пока нет оценок

Помогите сделать материалы на сайте лучше для пользователя!

Напишите причину низкой оценки.

|

Сделал и прислал Кайдалов Анатолий. _____________________ СОДЕРЖАНИЕ:ПРО ЛЕНИВУЮ И РАДИВУЮ КАША ИЗ ТОПОРА ХОРОШИЙ ПОРЯДОК

ПРО ЛЕНИВУЮ И РАДИВУЮ

— Чья ты? — спрашивает Зелёный старик. — Откуда? — Из деревни, что на берегу. Пошла по воду, обронила ведро, стала доставать, оступилась и вот сюда попала. — Ну, садись отдохни, незваная гостья! А девушка видит: в избе не прибрано, холодно.  Взяла веник, подмела избу, прибралась, печь затопила. Потом спрашивает: Взяла веник, подмела избу, прибралась, печь затопила. Потом спрашивает:

— Может, ещё чего надо сделать? — Экая ты трудница-работница! Ступай-ка коз подои. Взяла девушка подойник и пошла. Сперва во хлеву прибрала. Сухой соломы козам подстелила, копыта и вымя у них тёплой водой помыла: — Стойте, козоньки, стойте, матушки! Молоко процедила, принесла, на стол поставила. А Зелёный старик шасть во хлев. Спрашивает коз: — Не обидела ли вас девица? — Век бы с такой хозяйкой жить да радоваться! Заботливая, ласковая! Воротился старик в избу, налил чашку молока, подаёт девушке: — Выпей! Не простое это молоко, а волшебное. Выпила девица молоко и стала такой красавицей — ни вздумать, ни сказать, только в сказке рассказать. — А это тебе подарок, — подал старик шкатулку, — дома откроешь! Поблагодарила девушка Зелёного старика и только вышла из избы, как очутилась на берегу, а рядом вёдра стоят.  Зачерпнула воды и пошла домой. А дома, лишь только через порог переступила, отец с матерью и меньшая сестра глядят на неё во все глаза, наглядеться не могут. Зачерпнула воды и пошла домой. А дома, лишь только через порог переступила, отец с матерью и меньшая сестра глядят на неё во все глаза, наглядеться не могут.

Рассказала красавица, как она побывала у Зелёного старика в гостях, и- открыла шкатулку, что ей старик подарил. И только открыла, как все так и ахнули. В шкатулке и душегрея парчовая, соболями отороченная, и сарафан атласный, и башмаки с серебряными пряжками, и жемчуг скатный, и кошелёк с золотом. Увидела это завистливая сестра, и глаза у неё разбежались, ногой топнула: — Я тоже достану себе приданое у Зелёного старика! И побежала на берег. Прибежала, бросила ведро в воду и сама вслед. Только ухватилась за ведро, как оступилась и оказалась в омуте. Зашла в избу, не поздоровалась, села на лавку и говорит Зелёному старику: — Я за подарком пришла! — Сперва надо тебе коз подоить, а уж потом и о подарке поговорим, — сказал Зелёный старик.

С неохотой пошла Ленивая. Во хлеву раз-другой вилами в солому ткнула, коз пинками в угол загнала. Подоила кое-как, молоко не процедила, принесла в избу, поставила подойник на стол. А Зелёный старик пошёл во хлев и спрашивает коз: — Как девица прибиралась? Как доила? — Сам видишь, как прибиралась! Стоим в грязи по колено. Ногами нас пинала, а доила как попало. Воротился хозяин в избу, а девица нетерпеливо ему: — Давай скорее подарок! Я домой тороплюсь. Налил старик чашку молока: — Пей! Выпила Ленивая и тотчас стала дурнушкой: нос вытянулся и загнулся крючком, кожа пожелтела, брови клочьями повисли. Подал старик ей шкатулку, точь-в-точь такую же, как и старшей сестре. Схватила она шкатулку, со стариком не простилась, побежала домой. А дома в ту пору никого не случилось: ни матери, ни отца, ни старшей сестры. Ленивица, как только порог переступила,, тотчас шкатулку открыла, да так и обмерла.  КАША ИЗ ТОПОРА Русская сказка Старый солдат шёл на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошёл до деревни, постучал в крайнюю богатую избу. — Пустите дорожного человека! Дверь отперла старуха. — Заходи, служивый. — Нет ли, хозяюшка, перекусить чего? В доме всего вдоволь, а солдата жадная старуха поскупилась накормить, прикинулась сирота сиротой: — Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не ела: нечего. — Ну, нет так нет, — солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор без топорища. — Коли нет ничего, можно и из топора кашу сварить. Как так из топора кашу?— всплеснула руками хозяйка. А вот так, дай-ка котёл. Принесла старуха котёл, солдат топор вымыл, опустил в котёл, налил воды и поставил на огонь. Хозяйка на солдата глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, помешал варево.  Попробовал. Попробовал.

— Ну как? — спрашивает старуха. — Скоро будет готова, — солдат отвечает, — жаль, что вот соли нет. Соль-то найдётся, посоли. Солдат посолил, снова попробовал. — Ежели бы сюда да горсточку крупы! Старуха принесла из чулана мешочек крупы. — На, заправь, как надо. Варил, варил солдат, помешивал, потом попробовал. Старуха глядит, оторваться не может. — Ох и каша хороша! — хвалит солдат. — Ка бы сюда да чуточку масла — было бы и вовсе объедение. Нашлось у хозяйки и масло. Сдобрили кашу. — Бери ложку, хозяюшка. Стали кашу есть да похваливать. А солдат ест да посмеивается. ХОРОШИЙ ПОРЯДОК Украинская сказка Жили себе муж с женой. И росла у них дочка-красавица. Родители были люди зажиточные, работящие, дочку холили, нежили.  И вырастили белоручкой. Делать ничего не умеет. Только и знает наряжаться да плясать. И вырастили белоручкой. Делать ничего не умеет. Только и знает наряжаться да плясать.

Отец с матерью, глядя на неё, тужат, сетуют: — Ив кого она ленивая, нерадивая уродилась? Замуж выйдет — нагорюется, и мужу с такой женой жить — беду бедовать. А женихи тут как тут. Один, другой, третий сватаются. Отец с матерью перво-наперво женихам говорят: — Мы свою дочь всяким добром наградим, богатое приданое дадим, только пусть она у вас не работает. Тешеная, вынеженная она у нас — делать ничего не умеет. Так с одним, с другим поговорили. А женихи как услышат такие речи — прочь да подальше. И нет никого. Как-то раз встретился отец белоручки на ярмарке со своим старинным приятелем из другого села. Сидят они, ведут разговор о том о сём. — А что, — заговорил приятель, — у тебя ведь дочь невеста, а у меня меньшой ‘сын жених. Может, породнимся? — Отчего не породниться? Породниться можно. Только уговор такой: не заставляй мою дочку работать.  К работе она не приучена и ничего делать не умеет. К работе она не приучена и ничего делать не умеет.

Подумал женихов отец и говорит: — Хорошо, давай по рукам! Пусть так и будет. — А коли так, засылай сватов! И в скором времени сыграли свадьбу. Гуляли, пировали. И вот наконец свадебный пир окончился. Свёкор рано встал и принялся распоряжаться: сыновьям, дочерям и невесткам работу дал, и все разошлись. Каждому дело нашлось. Свекровь принялась обед варить. Сам свёкор принялся что-то на дворе мастерить. Одна молодая невестка в хате сидит, ничего не делает, Никто ей ничего не сказал, и она ни у кого ничего не спрашивала. Сидит себе и сидит. Когда пришло время обедать, собралась вся семья, сели за стол. И каждый отвечал, только старшая дочь молчит, ничего не говорит. Отец к ней: — А ты, доню? — Я, тату, ничего до обеда не делала, —тихонько проговорила дочь. — А коли ничего не делала, — отец проговорил, — так чего села за стол? Ведь порядок знаешь? Дочь молча вышла из-за стола, села на лавку возле порога и сидит.

А молодую невестку никто ни о чём не спрашивает, и она вместе со всеми пообедала. После обеда опять все разошлись кто куда. И старшая дочь, которая до обеда не работала, тоже принялась за дело. Только одна молодая невестка по-прежнему сидела в хате и ничего не делала. Вечером, когда сели ужинать, старик снова стал каждого спрашивать, кто что делал. Все рассказывали. Только средняя дочь сказала: — Я, тату, от обеда до ужина ничего не делала. Проговорила так средняя дочь и тотчас вышла из-за стола. А молодая невестка приглядывается, прислушивается. И после ужина подсела к золовке: — Что же, сердце моё, у вас тут творится? — Такой уж у нас порядок, сестрица… — золовка ей шепчет. — Кто ничего не делал, тому и за столом места нет. — А чего ж меня про работу не спрашивают? — Так ведь ты, сестрица, покуда ещё гостья, — золовка отвечает. — А вот как обживёшься, так и тебя станут спрашивать.  На другой день, когда все разошлись на работу, невестка спрашивает у свекрови: — А мне, мамо, чего делать? — Возьми, доню, веник, — говорит свекровь, — да подмети хату и сени. Подмела молодая невестка и хату и сени. А тут как раз все собрались к обеду. Сели за стол. И опять свёкор спрашивает каждого, кто и что делал. Все рассказывают. Тут и молодуха заговорила: — А я, таточку, хату да сени подметала. — А, моя любая, — свёкор ей говорит. — Я тебя и не спрашиваю. Знаю, что ты из хорошего рода. Родители твои работяobе, а ты вся в них пошла. Знаю, что без дела сидеть не станешь, потому тебя и не спрашиваю. После обеда все разошлись на работу. Молодая невестка спрашивает у свекрови: — А мне что делать? — Возьми, доченька, вёдра, воды наноси, потом коров загони во двор да вместе со мной подоишь. Когда сели ужинать, свёкор говорит: — Вот какая у нас молодушка, умница-разумница: сама работу ищет.  Сегодня и по воду ходила, и коров доила. Сегодня и по воду ходила, и коров доила.

На третий день молодая невестка и огород полола, коров доила, хату да сени подметала. И так день за днём ко всякой работе приучилась: и обед варить, и хлебы печь — всё стала по хозяйству делать. И никто не понуждал, а все только похваливали да хорошим примером учили. Прошло недели две. Родители дочку вспоминают. — Мне что-то недужится, — говорит мать, — а ты, старик, пошёл бы проведал дочку. Как она там, в чужом доме привыкает, обживается? — А и правда, надо сходить, — старик отвечает. Управился со своими делами и отправился в путь. Пришёл и видит — что такое? Дочка обед варит, по хозяйству управляется. Увидела отца, обрадовалась, поздоровалась, а сама опять поскорее за работу принялась, И так у неё всё споро да ладно выходит — отец диву даётся. Потом спрашивает: — Как тебе, доченька, живётся? — Хорошо, таточку. — Гляжу, ты и обед варишь. Разве умеешь? — Научилась, таточку.  Да ведь у нас так, таточку, — прибавила дочь, — кто не работает, тот и не ест. Уж такой порядок. Да ведь у нас так, таточку, — прибавила дочь, — кто не работает, тот и не ест. Уж такой порядок.

— Ну, дитятко, порядок у вас хороший, — согласился отец. — А может, доченька, ты и голодом насиделась, покуда за работу не принялась? — Нет, тату, голодом меня не морили, и никто меня не принуждал, а все помаленьку учили. — Вот и хорошо, дитятко. Свёкор видел, как пришёл сват, но повременил заходить в хату: пусть, дескать, с дочерью с глазу на глаз поговорит. Переждал какое-то время и зашёл в хату. А гость как увидел в окно, что хозяин идёт. схватил грязную свитку, что висела у порога, и принялся её чистить. Хозяин вошёл. Поздоровались сваты, и гость снова принялся свитку чистить. Хозяин и говорит: — Что это вы, сватушка, делаете? Бросьте! — Эге, сват, — гость возражает, — хорошо так говорить. А я ещё сегодня не обедал. Зачем же стану без дела сидеть? — Так-так, сватушка, и у нас в семье тоже давно этот порядок: кто работает, тому и за столом честь и место, и, слава богу, всем хорошо.

— В том-то и дело, сватушка, у всякого хозяина свой порядок, а если порядок хороший, так зачем бы я стал нарушать его. |

Зеленый человек Легенда и мифология

Зеленый человек и Робин Гуд

Этимологически Робин происходит от норманнского «Роберт», формы германского Hrodebert, и первоначально оно означало «знаменитый» или «яркий» или даже и более уместно «сиять» Это есть и всегда было признаком того, кто достиг озарения или просветления.

Робин Гуд, таким образом, является «Светлым Капюшоном», похожим на имя нагов, поклоняющихся змеям или божествам Индии, с их светящимися капюшонами в виде змей или кобр.

Как многие ранее заявляли, существует прочная связь между происхождением Робин Гуда и Зеленого Человека, который также является древнеегипетским богом Осирисом и греко-римским богом Дионисом/Бахусом, и поэтому мы должны надеяться найти что-то интересное во многих историях, связанных с этим загадочным персонажем.

В мифе о Робин Гуде есть элементы, связанные с другими легендами. «Древо жизни» рассматривается как «Дерево кладовой Робина», обеспечивающее все, что может потребоваться, подобно «Рогу изобилия» или «котлу» кельтского фольклора.

Связь Робина с «Рогатым Богом» также говорит о многом, поскольку он является Господом и Хозяином над человеческими «животными» Леса, и они являются хранителями их украденных сокровищ, подобно змеям-нагам индуизма. Они делают добрые дела для тех, кто их заслуживает, и подлые дела для тех, кто этого не делает.

Рогатый элемент также говорит о многом, так как рога были символом просвещения или озарения, так же как Моисей часто изображается с рогами, тогда как смысл просто «сияющий».0005

Мы также должны помнить, что Моисей обучался в Египте, на родине Зеленого Человека Осириса, и что Моисей был тем, кто поднял Медного Змея в пустыне, чтобы исцелить народ Израиля.

В связанных сказках о Робине Гудфеллоу, «лесном обманщике», также известном как Пак, есть также связь с Сиб, феей, которая живет на склоне холма и связана как «змеиный дух» исцеления.

Робин влюбляется в свою даму вод или Царицу Небес (титул, также данный Изиде, сестре/жене Осириса, а также титул, данный Гвиневре), позже известную как Дева Марион (Марион/Мария, пришедшая от Mer = море/вода/мудрость) и во многом подрывает новый христианский мир, навязавший себя этой древней смеси язычества.

Между прочим, считается, что у Пака гораздо более древняя родословная, восходящая к ирландскому божеству, похожему на Пана, известному как Поука. Действительно, Робин Гудфеллоу, как говорят, рожден от матери-человека и богоподобного отца в образе Оберона (короля фей, а Обь означает змея). особый целебный цвет, приписываемый многим вещам, окружающим культ змеи, например, Изумрудной Скрижали, цвету посвящения в гностические мистерии, связанные с масонами, и зеленому стеклу Грааля.

заслуживают их и подлые дела тем, кто этого не делает.

Рогатый элемент также говорит о многом, так как рога были символом просвещения или озарения, подобно тому, как Моисей часто изображается с рогами, тогда как смысл просто «сияющий». дом Зеленого Человека Осириса, и что Моисей был тем, кто поднял Медного Змея в пустыне, чтобы исцелить народ Израиля.

дом Зеленого Человека Осириса, и что Моисей был тем, кто поднял Медного Змея в пустыне, чтобы исцелить народ Израиля.

В связанных сказках о Робине Гудфеллоу, «лесном обманщике», также известном как Пак, есть также связь с Сиб, феей, которая живет на склоне холма и связана как «змеиный дух» исцеления.

Робин влюбляется в свою госпожу вод или Царицу Небес (титул, также данный Изиде, сестре/жене Осириса, а также титул, данный Гвиневере), позже известную как Дева Марион (Марион/Мария, пришедшая от Mer = море/вода/мудрость) и во многом подрывает новый христианский мир, навязавший себя этой древней смеси язычества.

Между прочим, считается, что у Пака гораздо более древняя родословная, восходящая к ирландскому божеству, похожему на Пана, известному как Поука. Действительно, Робин Гудфеллоу, как говорят, родился от матери-человека и богоподобного отца в образе Оберона (король фей, а Обь означает змея).0005

Он также зеленый, как «Зеленый человек», это особый целебный цвет, приписываемый многим вещам, связанным с культом змеи, например, Изумрудной Скрижали, цвету посвящения в гностические мистерии

То, что мы также находим в некоторых из более ранних сказок заключается в том, что Робин Гуд и Маленький Джон, как Иисус и Иоанн Креститель, были равны. Уолтер Бауэр в 15 веке сказал, что Робин Гуд вместе с Маленьким Джоном и их компаниями приобрели известность.

Уолтер Бауэр в 15 веке сказал, что Робин Гуд вместе с Маленьким Джоном и их компаниями приобрели известность.

Это само по себе указывает на то, что и у Робина, и у Иоанна были свои последователи, очень похожие на Иисуса и Иоанна. Следовательно, они являются и должны быть «близнецами» гностицизма, подобно Кастору и Поллуксу, — двойственностью и равновесием.

Таммуз, Адонис и Осирис — боги зелени растительности. Действительно, сам Осирис в «Текстах пирамид в Саккаре» назван «Великим Зеленым» и часто появляется с зеленой кожей как символ «воскресения и жизни». и его заклятый соперник шериф Ноттингемский.

Воскресший Осирис становится Гором, и мы обнаруживаем, что именно Гора защищает змея Ваджет — зеленая змея. Даже в том, как он умирает, есть связи с более старыми тайнами. Робин ритуально истекает кровью, как древние языческие жертвоприношения.

Дело совершено настоятельницей Кирклиса, выступающей в роли жрицы в каком-то древнем языческом ритуале. Может быть, сказки о Робине древнее, чем считалось ранее? Могли ли они быть рассказами о древнем Египте и даже о Шумере? Передававшийся на протяжении тысячелетий и измененный временем?

ps:

Тэмуджин Чингисхан родился 25 декабря 1166 года.

Блог видеокита.org Зеленый человек, вездесущий средневековый мотив головы, увенчанной листьями и лозами. Фотография Алекса Рамзи / Alamy

Джулия Сомерсет, урожденная Гамильтон, за всю свою жизнь опубликовала только одну статью о фольклоре. Ее муж, майор Фитцрой Ричард Сомерсет, четвертый барон Рэглан, был известен своей независимой ученостью (а также пчеловодством), написав сравнительное исследование «Герой» (1936), в котором он часто перечисляет двадцать две вещи. встречается в рассказах о героях, в том числе о смерти на вершинах холмов. Единственная статья леди Рэглан появилась три года спустя в журнале Folklore — ранее The Folk-Lore Journal (1883–1889) и The Folk-Lore Record (1878–1882) — и почти наверняка оказали более продолжительное влияние, чем что-либо, написанное ее мужем. Она также исследовала предполагаемые мифо-ритуалистические истоки, лежащие в основе мотивов народной культуры, но ее объектом исследования был лиственный орнамент головы, встречающийся повсюду в европейском средневековом церковном убранстве XI–XVI веков. До вмешательства леди Рэглан эта фигура была анонимной. Она дала ему имя: Зеленый Человек.

До вмешательства леди Рэглан эта фигура была анонимной. Она дала ему имя: Зеленый Человек.

Зеленый человек — декоративный рисунок с человеческим лицом. Листья и стебли скручиваются вокруг элементов, обычно исходящих изо рта. Он может коситься, он может ухмыляться. Иногда он выглядит так, как будто кричит от боли. Обычно он смотрит вниз с потолка. Везде, где есть церковная поверхность, там вы, вероятно, найдете его. В Нью-Йорке вы найдете его, среди прочего, на Девятой улице в Ист-Виллидж.

Термин леди Рэглан для этой фигуры был принят ученым сэром Николаусом Певзнером, наиболее известным своей сорокашеститомной серией «Здания Англии», и это было в значительной степени так, если говорить о терминологии. Энтузиазм британцев в отношении фольклора был на пике, все еще находясь под сильным влиянием компендиума Джеймса Фрейзера по компаративизму «Золотая ветвь» (189).0). Фрейзер подчеркивал преемственность и сохранение местных традиций, а Раглан, размышляя в этом ключе, утверждал, что Зеленый Человек был древним языческим символом плодородия. «Дело в том, что неофициальное язычество существовало бок о бок с официальной религией, — пишет Раглан, — и этим объясняется присутствие нашего Зеленого Человека в церковном окне с Богородицей рядом с ним и под ним солнцем». Таким образом, его существование во многих церквях Северной Европы предполагало связь с дохристианскими духовными отношениями с землей, к которым мы, возможно, все еще можем иметь доступ.

«Дело в том, что неофициальное язычество существовало бок о бок с официальной религией, — пишет Раглан, — и этим объясняется присутствие нашего Зеленого Человека в церковном окне с Богородицей рядом с ним и под ним солнцем». Таким образом, его существование во многих церквях Северной Европы предполагало связь с дохристианскими духовными отношениями с землей, к которым мы, возможно, все еще можем иметь доступ.

В отличие от фольклористов движения völkisch в Германии, ни Раглан, ни Фрейзер не проявляли явной заинтересованности в построении националистического проекта через романтические видения европейского мифа. Но желание Реглана соединиться с подлинной формой британской культуры глубокого времени — выйти за пределы оплота церкви, за пределы индустриализации, прикоснуться к древней и, следовательно, истинной традиции — было в любом случае политическим и националистическим: оно искало чистые истоки там, где действительно их не было.

Но за последние пятьдесят лет Зеленый Человек стал особой контркультурной иконой. Он был принят сторонниками Нью-Эйдж в 1960-х и 1970-х годах и, благодаря меняющемуся статусу фольклорных образов, был преобразован в удивительно долговечную альтернативную икону. Например, фестиваль «Зеленый человек» в Уэльсе, который с гордостью называет себя «некорпоративным», был основан в 2003 году. В 2007 году «Зеленый человек» стал темой Burning Man. Это замечательная траектория для фигуры, которая на каком-то уровне даже не существует: несмотря на то, что его лицо было повсюду в средневековый период, историческая история Зеленого человека, похоже, нигде не засвидетельствована.

Он был принят сторонниками Нью-Эйдж в 1960-х и 1970-х годах и, благодаря меняющемуся статусу фольклорных образов, был преобразован в удивительно долговечную альтернативную икону. Например, фестиваль «Зеленый человек» в Уэльсе, который с гордостью называет себя «некорпоративным», был основан в 2003 году. В 2007 году «Зеленый человек» стал темой Burning Man. Это замечательная траектория для фигуры, которая на каком-то уровне даже не существует: несмотря на то, что его лицо было повсюду в средневековый период, историческая история Зеленого человека, похоже, нигде не засвидетельствована.

Теория леди Рэглан — чепуха, но она стала чрезвычайно популярной — и две новые книги о Зеленом Человеке и его мифе свидетельствуют о недавнем всплеске его популярности. «Земля зеленого человека» Кэролайн Ларрингтон не сосредоточена прямо на своей главной фигуре; это обзор, наполненный всеми мифами, легендами, эльфами, великанами и сказками, связанными с британским ландшафтом. Эти старые истории переплетаются с отсылками к современным авторам, которые использовали британский фольклор в своих произведениях: Сьюзан Купер, Нил Гейман, Алан Гарнер, Дж. К. Роулинг. То, что в названии есть Зеленый Человек, типично для символического значения, которое он придавал в обсуждениях всего, что относится к британскому фольклору.

К. Роулинг. То, что в названии есть Зеленый Человек, типично для символического значения, которое он придавал в обсуждениях всего, что относится к британскому фольклору.

Ларрингтон использует точку зрения ученого двадцать первого века на Зеленого Человека: как «бог растительности», настаивает она, «было показано, что он не существует». Он был, скорее, изобретен в 1939 году «для мира, который начал в нем нуждаться, мира, в котором люди постепенно осознавали, как индустриализация незаметно унижает нашу планету». Он стал представлять «все, что современный мир недооценивает, исключает или испытывает недостаток». Он не появляется в рассказах, «за исключением тех, которые придуманы для него современными писателями», — объясняет Ларрингтон, но его «внешний вид, как гибрид человека и растения, настаивает на том, что люди — неразрывная часть того природного мира, который мы на Западе так стремятся покорить». Ларрингтон говорит нам, что Зеленого Человека нельзя найти на каком-то названном холме или ручье, но он говорит с нами глубоко в наше время экологического кризиса. Он нигде, но везде.

Он нигде, но везде.

Нина Лайон, с другой стороны, в «Вырванном с корнем» свидетельствует о неизменной силе Зеленого Человека, как его понимала леди Раглан. Лайон, живущая в сельской местности Уэльса, описывает свою собственную попытку «возродить» теоретический культ языческих символов плодородия, вдохновленный Зеленым Человеком из ее местной церкви. Она решает пропагандировать секс-культ в его честь. Зеленый Человек, пишет Лайон, является «своего рода лесным богом, эмблемой цикла рождения-смерти-возрождения естественного года. Ему поклонялись в надежде на хорошие урожаи, и он охраняет метафизические врата между материальным и нематериальным мирами».

Лион плевать на средневековую ученость, факт, очевидный не только из довольно необоснованного заявления, процитированного выше, но и из ее нежелания даже читать «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», самое занимательное из средневековых стихотворений — и , по мнению некоторых ученых, потенциальный источник аналогов самого Зеленого Человека. Хотя она «признала существование медиевистов», пишет Лайон, у нее никогда не было на них времени: финансирование исследований почерка умерших монахов. Как они сохраняли рассудок в своей темной жизни, живя в пещере прошлого? Я пытался воодушевить их дзенскими интерпретациями делёзовской логики смысла у Льюиса Кэрролла, и они выглядели явно скучающими.

Хотя она «признала существование медиевистов», пишет Лайон, у нее никогда не было на них времени: финансирование исследований почерка умерших монахов. Как они сохраняли рассудок в своей темной жизни, живя в пещере прошлого? Я пытался воодушевить их дзенскими интерпретациями делёзовской логики смысла у Льюиса Кэрролла, и они выглядели явно скучающими.

В конце Лайон читает «Гавейн», и он ему нравится: «Гавейн был актом анархии против средневековой поэзии», — заключает она. Но она совершенно отстранена от средневекового мира и привносит тот же дух отстраненности в такие разные темы, как современная психиатрия («вмешательства в основном определяются метафизикой практикующего»), немцы («есть что-то опознаваемое в практике психиатрии»). немецкая культура, нечто фиксированное и формальное, что, кажется, ведет к черно-белому миру»), и возможность того, что Зеленый Человек мог быть создан религиозными верующими и для них. (Возможно, он не выглядит для нас ужасно христианином, и Лайон может действительно ненавидеть организованную религию, но факт, что Зеленый Человек действительно живет в церквях, мало что меняет. )

)

В поисках духовных отношений с «Природой» Лион повсюду ищет подлинную растительную духовность, которая позволит ей понять странный мир, в котором мы живем. Она более или менее повторяет ходы, сделанные энтузиастами Нью Эйдж двадцатого века, которые приняли Зеленого Человека в качестве контркультурного символа. Такие коллективы, как Конвой мира, путешествовали в дни солнцестояния в Стоунхендже; они назвали себя в честь героев эпохи Артура и верили в силу силовых линий. Эта контркультурная традиция все еще процветает сегодня, и в лучших частях своей книги Лайон ярко описывает несколько британских фестивалей, а также рейв-круг своей юности. Она дает превосходный отчет о слиянии хиппи Нью Эйдж с культурой рейва.

Но по большей части книга Лайон — это путешествие не по культуре, а по собственному разуму, когда она ищет смысл в пейзаже, пропитанном возвышенным. Когда Лион, завороженная, прислушивается к тишине леса, улавливая «звуки жизни, земных процессов» под «шумом водопада», она приходит в трепет от мысли о силе природы. Чего Лайон, как и многие до нее, не видит, так это того, что идея «природы», как она ее описывает, увековечивает неудачный проект антропологов-любителей, таких как леди Рэглан, которые жаждали более глубокого прошлого, чем когда-либо было им доступно. Идеализация леса как возвышенно особенного, потому что в нем нет ни людей, ни бетона, ни современности, ни болезней, представляет собой тот же импульс, который подтолкнул некоторых романтиков к мысли об окончательном мифическом прошлом их грязных, индустриализированных, сбивающих с толку современных наций.

Чего Лайон, как и многие до нее, не видит, так это того, что идея «природы», как она ее описывает, увековечивает неудачный проект антропологов-любителей, таких как леди Рэглан, которые жаждали более глубокого прошлого, чем когда-либо было им доступно. Идеализация леса как возвышенно особенного, потому что в нем нет ни людей, ни бетона, ни современности, ни болезней, представляет собой тот же импульс, который подтолкнул некоторых романтиков к мысли об окончательном мифическом прошлом их грязных, индустриализированных, сбивающих с толку современных наций.

Как писал двадцать лет назад историк окружающей среды Уильям Кронон, дикая природа «скрывает свою неестественность за маской, которая тем более соблазнительна, что кажется такой естественной». Это прозрение недавно было подхвачено средневековыми учеными, изучающими эпоху, когда еще не проводилось этого особого различия между природой и культурой. Нынешний экологический кризис заставляет нас заново думать о мире и категориях, которые мы к нему применяем. Почему бы не выбрать своим помощником мысли умопомрачительную сущность вроде Зеленого Человека?

Почему бы не выбрать своим помощником мысли умопомрачительную сущность вроде Зеленого Человека?

Новое эссе Кэролайн Диншоу в готовящемся сборнике «Средние века в современном мире» под редакцией Беттины Билдхауэр и Кристофера Джонса посвящено Зеленому человеку именно с этой целью. Диншоу, с которым я учился в Нью-Йоркском университете, специально прослеживает Зеленого Человека, поскольку он используется Radical Faeries, группой, основанной в 1979 году геями в США, «вдохновленной лесбийско-феминистскими коллективами» и «контркультурным фоном». движения на сушу». Феи, которые все еще активны, проводят ритуалы майского дерева, поддерживая языческие представления в стиле реглан как пути в духовные измерения сексуального освобождения. Диншоу отмечает, что радикальные феи «испытывают чувство подлинной, внеисторической, универсальной гомосексуальной субъективности и принадлежности» от земли, которая сама была насильственно колонизирована; их принятие языческих обычаев, хотя и рассматривается, возможно, как часть попытки справиться с колониальной травмой, подлежит некоторой критике. Однако, хотя они могут быть не совсем успешными, мы можем «по крайней мере оценить сложный политический контекст», который связывает присвоение радикальными феями образов Зеленого человека «с вызовом колониальной логике поселенцев».

Однако, хотя они могут быть не совсем успешными, мы можем «по крайней мере оценить сложный политический контекст», который связывает присвоение радикальными феями образов Зеленого человека «с вызовом колониальной логике поселенцев».

Диншоу видит дополнительную политическую значимость в теме Зеленого человека из романа Рэндольфа Стоу 1980 года «Девушка, зеленая, как цветок бузины», действие которого происходит в графстве Саффолк, Англия, но пронизано мощным переосмыслением колониализма. (Главного героя, человека, пытающегося оправиться от безымянного опыта в колониальной среде, лишившего его «ощущения себя белым человеком», преследуют сновидения с говорящим лицом «летних листьев».) Зеленый Человек противостоит нам, пишет Диншоу, с нашими собственными ожиданиями относительно того, «кто и что считается человеком, а кто нет, кто решает и какова может быть цена этих суждений». Эти суждения формируются расой, полом и историей. Но когда мы задерживаемся с Зеленым Человеком и «думаем» с ним некоторое время, мы можем найти что-то «экспериментальное и непредсказуемое», «радикально расширенное поле агентов», что-то, в конечном счете, очень странное.

И за что ни возьмётся, всё у неё ладно выходит, всякое дело спорится.

И за что ни возьмётся, всё у неё ладно выходит, всякое дело спорится.