Рассказ воробьишко горького читать: Читать онлайн «Воробьишко», Максим Горький – Литрес

Горький М. История про маленького вробышка.

История про маленького и несмышленого воробышка, который еще не умел летать. Он сидел в гнезде, рассматривал землю мечтал о крыльях.

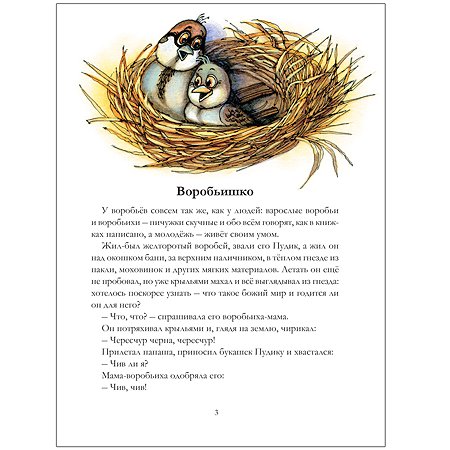

У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичужки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь — живет своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать — что такое божий мир и годится ли он для него?

— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

— Чив ли я? Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив, чив!

А Пудик глотал букашек и думал: «Чем чванятся — червяка с ножками дали — чудо!»

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

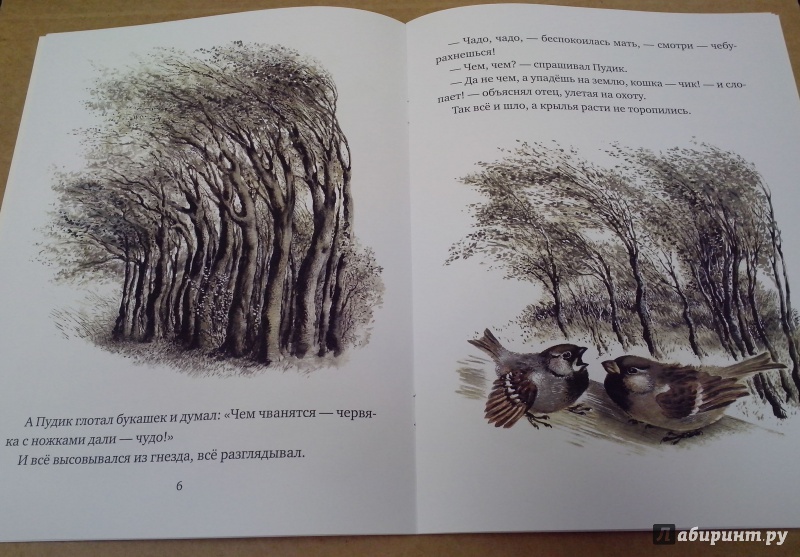

— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри — чебурахнешься!

— Чем, чем? — спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадешь на землю, кошка — чик! и слопает! — объяснял отец, улетая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:

— Что, что?

— Ветер дунет на тебя — чирик! и сбросит на землю — кошке! — объяснила мать.

Это не понравилось Пудику, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет…

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил — он любил объяснять всё по-своему.

Идет мимо бани мужик, машет руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка, — сказал Пудик,- одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые! — сказала воробьиха.

— Почему?

— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек…

— Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали. Пудик не верил маме; он еще не знал, что если маме не верить, это плохо кончится.

— Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали. Пудик не верил маме; он еще не знал, что если маме не верить, это плохо кончится.

Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

Эх, бескрылый человек,

У тебя две ножки,

Хоть и очень ты велик,

Едят тебя мошки!

А я маленький совсем,

Зато сам мошек ем.

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка — рыжая, зеленые глаза — тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:

— Честь имею, имею честь…

А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у нее дыбом встали — страшная, храбрая, клюв раскрыла — в глаз кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети…

Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями — раз, раз и — на окне!

Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

— Что, что?

— Ну что ж! — сказал Пудик. — Всему сразу не научишься!

— Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них — рыжая, зеленые глаза — и сожалительно мяукает:

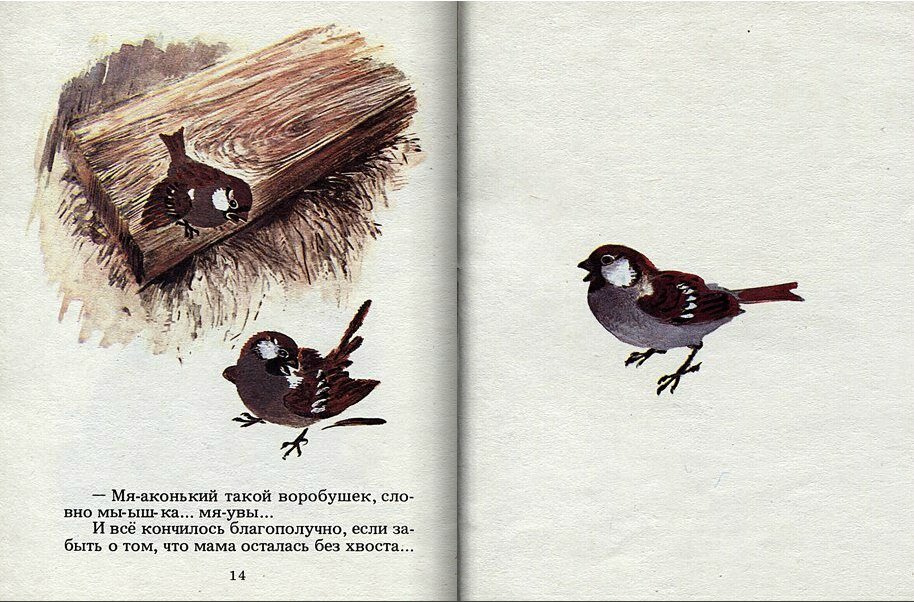

— Мяа-аконький такой воробушек, словно мы-ышка… мя-увы…

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста…

(Илл. Чарушина Е.)

❤️ 226

🔥 162

😁 155

😢 141

👎 102

🥱 112

Добавлено на полку

Удалено с полки

Достигнут лимит

Максим Горький – Воробьишко читать онлайн

Максим Горький

Рассказы и сказка

Воробьишко

У воробьёв совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичужки скучные и обо всём говорят, как в книжках написано, а молодежь — живёт своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в тёплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он ещё не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать — что такое божий мир и годится ли он для него?

— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

— Чив ли я?

Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив-чив!

А Пудик глотал букашек и думал:

«Чем чванятся — червяка с ножками дали — чудо!»

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри — чебурахнешься!

— Чем, чем? — спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадёшь на землю, кошка — чик! и — слопает! — объяснил отец, улетая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:

— Что, что?

— Ветер дунет на тебя — чирк! и сбросит на землю — кошке! — объяснила мать.

Это не понравилось Пудику, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет…

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил — он любил объяснять всё по-своему.

Идёт мимо бани мужик, махает руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка, — сказал Пудик, — одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые! — сказала воробьиха.

— Почему?

— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек…

— Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

Пудик не верил маме; он ещё не знал, что, если маме не верить, это плохо кончится.

Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

Эх, бескрылый человек,

У тебя две ножки,

Хоть и очень ты велик,

Едят тебя мошки!

А я маленький совсем,

Зато сам мошек ем.

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка — рыжая, зелёные глаза — тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:

— Честь имею, имею честь…

А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у неё дыбом встали — страшная, храбрая, клюв раскрыла, — в глаз кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети…

Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями — раз, раз, и — на окне!

Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

— Что, что?

— Ну что ж! — сказал Пудик. — Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихи-ны перья, смотрит на них — рыжая, зелёные глаза — и сожалительно мяукает:

— Мя-аконький такой воробушек, словно мы-ышка… Мя-увы…

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста…

Про Иванушку-дурачка

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, всё у него смешно выходит, не так, как у людей.

Нанял его в работники один мужик, а сам с женой собрался в город; жена и говорит Иванушке:— Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их!

— А чем? — спрашивает Иванушка.

— Возьми воды, муки, картошки, покроши да свари — будет похлёбка!

Мужик приказывает:

— Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали!

Уехал мужик с женой; Иванушка влез на полати, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит:

— Ну вот, я гляжу за вами!

Посидели дети некоторое время на полу — запросили есть; Иванушка втащил в избу кадку воды, насыпал в неё полмешка муки, меру картошки, разболтал всё коромыслом и думает вслух:

— А кого крошить надо?

Услыхали дети — испугались:

— Он, пожалуй, нас искрошит!

И тихонько убежали вон из избы.

Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок — соображает:

— Как же я теперь глядеть за ними буду? Да ещё дверь надо стеречь, чтобы она не убежала!

Заглянул в кадушку и говорит:

— Варись, похлёбка, а я пойду за детьми глядеть!

Снял дверь с петель, взвалил её на плечи себе и пошёл в лес; вдруг навстречу ему медведь шагает — удивился, рычит:

— Эй ты, зачем дерево в лес несёшь?

Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось, — медведь сел на задние лапы и хохочет:

— Экой ты дурачок! Вот я тебя съем за это!

И Иванушка говорит:

— Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца-матери слушались, в лес не бегали!

Медведь ещё сильней смеется, так и катается по земле со смеху!

— Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя жене своей покажу!

Повёл его к себе в берлогу. Иванушка идёт, дверью за сосны задевает.

Иванушка идёт, дверью за сосны задевает.

— Да брось ты её! — говорит медведь.

— Нет, я своему слову верен: обещал сберечь, так уж устерегу.

Пришли в берлогу. Медведь говорит жене:

— Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! Смехота!

А Иванушка спрашивает медведицу:

— Тётя, не видала ребятишек?

— Мои — дома, спят.

— Ну-ка, покажи, не мои ли это?

Показала ему медведица трёх медвежат; он говорит:

— Не эти, у меня двое было.

Тут и медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся:

— Да ведь у тебя человечьи дети были!

— Ну да, — сказал Иванушка, — разберёшь их, маленьких-то, какие чьи!

— Вот забавный! — удивилась медведица и говорит мужу:

— Михайло Потапыч, не станем его есть, пусть он у нас в работниках живёт!

— Ладно, — согласился медведь, — он хоть и человек, да уж больно безобидный!

Дала медведица Иванушке лукошко, приказывает:

— Поди-ка набери малины лесной, — детишки проснутся, я их вкусненьким угощу!

— Ладно, это я могу! — сказал Иванушка.

Пошёл Иванушка в лесной малинник, набрал малины полное лукошко, сам досыта наелся, идёт назад к медведям и поёт во всё горло:

Читать дальше

Воробей

Было разгар лета. На склонах ягодные кусты показывали оголенные шишки, где дети их собирали, и кое-где еще висела незрелая гроздь, или несколько незрячих под листьями. В лесу папоротники давно уже распустились, а листья цвели грациозно и прохладно. Густая зелень лета кое-где затуманилась в полях и живых изгородях пурпурным и желтым флоксом и льняной жабой, тускло-белым тысячелистником и кружевом королевы Анны. Живые изгороди кишели пчелами в цветах и беззаботными маленькими птичками, чьи выводки были выращены. Дорога в деревню Друры была пыльной, так как шла прямо через луга, сворачивала с небольшого холма, через каменный мостик, проходила по долине реки в лес и выходила на скопление домов и лавок и Black Pigeon Inn на дальней стороне.

По эту сторону леса, чуть в стороне, стоял коттедж Джайлза, колесного мастера. Он был прочным, но тусклым, окна были плотно зашторены и пусты, сад был испорчен сломанным колесом, брошенным на клумбу. Джайлз нанялся к возчику в Друри, самому преуспевающему ремесленнику в округе. Джайлз был умелым и стоил того, чтобы его нанимали, когда он был в состоянии работать, но с ним было утомительно иметь дело. Пруденс, его жена, подметала и чистила, пекла и шила, смотрела на него испуганным взглядом и сгибалась под тяжестью уныния.

Джон Констебл, Коттедж в кукурузном поле (фрагмент)

Его хозяин был набожным человеком, со своей скамьей в церкви и без пороков, и был, по-своему, справедлив. Но он был холоден и безжизнен, как камень. Он платил за то, что нанимал, а те, кто работал на него, либо платили по счетам, либо уходили домой с пустыми карманами. Он оставил Джайлза, потому что его мастерство было высоким, и хорошо оплачивалось использование его в промежутках, когда он мог работать.

Пока есть лед в сердце всепоглощающей безлюбви, лед и твердое понимание путей этого мира, у Джайлза темный огонь горел в сердце его отсутствия любви, и горькая печаль человека жалила всех, кто прошли мимо него, как будто прошли мимо крапивы. Люди говорили, что в его прошлом должно быть какое-то зло, которое преследует его; или что давняя зима, когда все его дети умерли от удушья, ослабила его голову; но его никогда не видели на церковном дворе возле ряда маленьких камней, и никогда не было слышно, чтобы он говорил о них.

Годы страданий стали такими густыми и тяжелыми, что Прю с трудом могла вспомнить, как это было в начале: он был высоким парнем, смуглым, с уже более чем намеком на капризность. Он приехал из города подмастерьем к ее отцу и сказал только, что у него нет семьи. Она была тихой малышкой, мягкосердечной и стремящейся к исправлению и утешению, не любившей дерзкой самоуверенности парней, которых она знала. Отец предупредил ее и отказался помочь ему, почувствовав в нем опасность. Но она была захвачена его одиночеством и думала как-нибудь внести в его лицо веселье, а в голос – свободную звонкость. Итак, они поженились и поселились в Друри, искали работу, и почему-то все ее надежды увяли. Когда ее малыши умерли, в своей собственной тяжести она не могла облегчить его, и его тьма отогнала от их дверей всякое общение.

Когда лето опустилось на сельскую местность, наполняя воздух ароматами и звуками, смягчая края ландшафта, наполняя дни работой в поле и стадом, сердце Прю немного поднялось. После работы в саду она ловила себя на том, что поглядывает на дорогу, и если кто-нибудь проходил мимо, она садилась на пятки и смотрела, с непривычной дрожью надежды в сердце, о том, чего она не знала. Или она переставала мешать чайник и прислонялась к дверям, мечтая. Но Джайлз был привязан к зиме все сезоны, и действительно, чем прекраснее земля, тем больше вероятность того, что на него нападут припадки.

После работы в саду она ловила себя на том, что поглядывает на дорогу, и если кто-нибудь проходил мимо, она садилась на пятки и смотрела, с непривычной дрожью надежды в сердце, о том, чего она не знала. Или она переставала мешать чайник и прислонялась к дверям, мечтая. Но Джайлз был привязан к зиме все сезоны, и действительно, чем прекраснее земля, тем больше вероятность того, что на него нападут припадки.

Джон Констебл, Переулок недалеко от Дедхэма (фрагмент)

Этим летом, как и прежде, Прю боролась с трепетом надежды. В свои редкие поездки в деревню она вглядывалась в каждое лицо, как будто искала кого-то. Она искала знак дружбы, но клеймо Джайлза было слишком сильным на ней. Она даже отнесла свежеубитую курицу к больной женщине на другой конец леса, но изумленное смущение женщины испугало ее. Какое им дело до нас! она думала. Даже если бы я все отдал, всем было бы все равно. Мужчинам тяжело. Только земля чиста. И она немного поплакала, от мертвых надежд и усталости.

Она проснулась тем утром перед рассветом, старая надежда трепетала глубоко внутри нее, как первые пробуждения еще не родившегося ребенка. Беспокойная, она выползла из постели и повисла у окна, наблюдая, как восток медленно наполняется светом, появляется бледная извилистая дорога, отступает чернота леса. Просыпаться перед рассветом и смотреть, как день рождается из творения, сделанного в этот день как драгоценный камень в руке. Теперь, в середине утра, она стояла на коленях в ягодной грядке, пропалывая сорняки, солнце припекало ей спину, ее пальцы были в пятнах, сердце было в синяках, а удивление и ожидание рассвета почти улетучились. Джайлз проснулся в скверном настроении и, не прикоснувшись ни к овсянке, ни к молоку, молча отправился на работу; от взгляда его глаз ее тошнило, наполовину от безнадежной печали по нему, наполовину от страха. Теперь, вопреки ей и вопреки годам таких утр, слезы падали на ягодные листья, и она не раз вытирала лицо рукавом; и наконец в ее разум закралось изумление, что в ней все еще может светиться тот крошечный огонек надежды, который был одновременно ее болью и ее единственной радостью. Она задавалась вопросом, что это может означать, что оно всегда отказывается умирать, мерцать, полностью угасать. На что, на кого она надеялась и ждала? Наверняка ни для земного утешения, ни для земных перемен.

Она задавалась вопросом, что это может означать, что оно всегда отказывается умирать, мерцать, полностью угасать. На что, на кого она надеялась и ждала? Наверняка ни для земного утешения, ни для земных перемен.

Она опустилась на пятки, отбросив волосы с глаз, чувствуя, что за знакомыми утренними звуками усадьбы слышится приятная болтовня и шорох вдоль дороги. По старому каменному мосту шла компания детей, а среди них был высокий незнакомец. Они подходили медленно, очевидно, слушая какой-то рассказ, время от времени перебиваясь комментариями или смехом. Некоторых из них она знала смутно, еще деревенскими детьми, но других не знала. Вокруг отряда бегали кругами три-четыре собаки, прыгали, подбегали, чтобы толкнуть под руку незнакомца, но не лаяли. Вокруг них всех, казалось, собралось сияние, более легкое, чем солнечный свет, радостный воздух, тепло, освежающее и не угнетающее. Прю стояла на коленях, как завороженная, наблюдая, как они приближаются, со странным стуком в груди; она прижала руку ко рту, чтобы не закричать, хотя зачем и что она могла бы закричать, она не знала. Каким-то образом она чувствовала, что должна остановить их, удержать их, получить от них или присоединиться к ним. Они подошли к воротам и уже проходили, когда маленький мальчик вдруг отделился от незнакомки, протиснулся в ворота и побежал к ней. В руке он нес тыкву. Перед ней он остановился с веселым лицом. — Можно мне свежей воды из вашего колодца, чтобы человек напился, пожалуйста?

Каким-то образом она чувствовала, что должна остановить их, удержать их, получить от них или присоединиться к ним. Они подошли к воротам и уже проходили, когда маленький мальчик вдруг отделился от незнакомки, протиснулся в ворота и побежал к ней. В руке он нес тыкву. Перед ней он остановился с веселым лицом. — Можно мне свежей воды из вашего колодца, чтобы человек напился, пожалуйста?

Пошатываясь, Прю встала, отнесла тыкву к колодцу, наполнила ее и принесла мальчику. Он с улыбкой взял его из ее рук и побежал обратно между клумбами к калитке. Отряд остановился на мгновение, и теперь незнакомец остановился, взяв тыкву. Сквозь васильки и ягодные лозы он смотрел на нее, и единственным звуком было ровное жужжание пчел и шорох песни крапивника из куста сирени. Воздух был светлым и неподвижным. Прю встала и приняла этот взгляд, в то время как ее сердце бешено колотилось, над ней плыл туман, а ладони ее сложенных рук стали влажными и липкими. Затем, пока она смотрела, как в трансе, он выпил, повесил тыкву на пояс, и отряд двинулся дальше. Они шли по дороге и углублялись в лес, распевая, и она наблюдала за ними, пока они совсем не ушли, и слушала, пока не замерла последняя слабая золотая нота. Но яркость… яркость не умерла!

Они шли по дороге и углублялись в лес, распевая, и она наблюдала за ними, пока они совсем не ушли, и слушала, пока не замерла последняя слабая золотая нота. Но яркость… яркость не умерла!

Прохладным, новоиспеченным утром, когда роса мерцала на листьях и цветах, Джайлз стоял в дверях, проснувшись несвежим, с болью в сердце, с застоявшимся временем. Четырехчасовая кровать у двери с темно-зелеными блестящими листьями и скупыми розовыми цветами накинула на нее паутину, безупречную и усыпанную блестками. Оно поразило его, когда он смотрел на него; снова его охватила бесполезная пустота его собственной жизни, запутанность и рычание его собственного я, когда простое низкое существо могло сплести такую жемчужину творения! Когда Прю вышла из курятника, в ее фартуке собралось шесть белых яиц, он уже был на дорожке, ни слова, ни взгляда, мрачное выражение лица и отсутствие завтрака за поясом. Он шел по дороге, привычка влекла его в магазин, но железные узы внутри него все стягивались, стягивались, и сгущалось черное настроение ненависти.

Однажды на работе он склонился над своей скамьей, почти не замечая шума и суеты вокруг себя. Магазин открывался прямо на улицу, двери были широко распахнуты для воздуха и света в летнем тепле. Через узкую мощеную дорожку находился двор «Черного голубя», где мальчишки бросали камни в пыль. Приходили и уходили коробейники, а на скамейке в тени дремал старик. Створчатые окна трактира были широко распахнуты, старые толстые двери были приоткрыты; изредка доносились приятные голоса и приятный запах похлебки из фасоли и жареного мяса.

Джон Констебл, Молодые уолтонцы (подробно)

Когда дневная жара усилилась, Джайлз передвинул свою скамейку ближе к дверям. В задней части лавки раздавались сильные стуки и стуки по вместительной раме фургона для зажиточного фермера из отдаленного района. Джайлз возился с огромными колесами, рядом с ним лежала небольшая куча готовых спиц, а позади него — куча необработанных палок. Он подобрал новый, закрепил его, схватил спицу и первым же ударом зацепил сучок и расколол деревяшку. С проклятием он швырнул его в кучу мусора, и при этом его взгляд остановился на внутреннем дворе.

С проклятием он швырнул его в кучу мусора, и при этом его взгляд остановился на внутреннем дворе.

Он смутно осознавал, что приятные звуки и суета приобрели новую ноту. Но теперь его поразило странное сияние, как будто солнце сдвинулось. Он увидел группу детей и понял, что звук был их смехом и разговором. Они собрались вокруг скамейки, на которой дремал уже проснувшийся старик. Там сидел незнакомец, совсем молодой человек, его лицо было наполовину скрыто детьми, но были видны его большие ловкие руки, когда он строгал и работал над старым куском дерева. Мало-помалу из леса появилась утка, которую, закончив, отдали самому оборванному ребенку. Был предложен еще один собранный кусок дерева, и, к большому удовольствию детей, на этот раз маленькая собачка с острыми ушами вышла и была схвачена жадными руками. Когда третья часть была предложена для преобразования, Джайлз почувствовал, как прикосновение света, взгляд незнакомца на него, и он угрюмо вернулся к своей работе, его сердце снова странно болело, безнадежная чернота вокруг него была похожа на облако. На этот раз он завязал еще один узел, и его большой палец соскользнул и был порезан. Он снова выругался, высосал его, вытер о тунику и принялся дальше. Но у дерева были изъяны, и он тоже отшвырнул его. Следующий кусок он подрезал слишком близко. Следующий кусок с большим трудом получился и был уложен на хорошую стопку. Он рискнул еще раз взглянуть на незнакомца и встретил ровный взгляд, пронзивший его сердце. В его груди раздался странный стук, спицы выпали из его рук, он вслепую поднялся и, спотыкаясь, побрел по булыжнику, через внутренний двор, мимо группы детей, которые притихли, когда он проходил мимо, а незнакомец притих среди них. В темную дверь он нырнул через холл к бару, где стучал и требовал эля.

На этот раз он завязал еще один узел, и его большой палец соскользнул и был порезан. Он снова выругался, высосал его, вытер о тунику и принялся дальше. Но у дерева были изъяны, и он тоже отшвырнул его. Следующий кусок он подрезал слишком близко. Следующий кусок с большим трудом получился и был уложен на хорошую стопку. Он рискнул еще раз взглянуть на незнакомца и встретил ровный взгляд, пронзивший его сердце. В его груди раздался странный стук, спицы выпали из его рук, он вслепую поднялся и, спотыкаясь, побрел по булыжнику, через внутренний двор, мимо группы детей, которые притихли, когда он проходил мимо, а незнакомец притих среди них. В темную дверь он нырнул через холл к бару, где стучал и требовал эля.

Когда он вышел, добрый час спустя, детей и странного человека уже не было. Затуманенный элем натощак, не заботясь о том, что он делает, Джайлз, шатаясь, побрел по булыжной мостовой в магазин, обратно к своей скамейке. Он остановился, пошатываясь, вцепившись в дверной косяк. У его скамейки вместо кучи грубых палочек лежала аккуратная стопка идеальных спиц. Вся стружка была сметена, и его бритва повисла на привычном ногте. Все это Джайлз воспринял с затуманенными глазами, пока он стоял там, звук его собственного тяжелого дыхания в неподвижном полуденном воздухе. Потом, выругавшись, повернулся и пошел по дороге, через город, в другую сторону, а не к дому. Даже собаки съеживались от него, когда он уходил, а хорошие жены качали головами и цокали языками от жалости и ужаса, увидев его.

Вся стружка была сметена, и его бритва повисла на привычном ногте. Все это Джайлз воспринял с затуманенными глазами, пока он стоял там, звук его собственного тяжелого дыхания в неподвижном полуденном воздухе. Потом, выругавшись, повернулся и пошел по дороге, через город, в другую сторону, а не к дому. Даже собаки съеживались от него, когда он уходил, а хорошие жены качали головами и цокали языками от жалости и ужаса, увидев его.

Прошлым днем тень живой изгороди растянулась на полпути через дорогу; крапивник и дрозд некоторое время молчали на жаре, но несколько коричневых воробьев трепетали крыльями в прохладной пыли там, где давно высохла лужа. Джайлз, пролежавший под мостом около часа в пьяном сне, пока его не разбудил стук фургона о деревянные доски, теперь брел обратно к дороге, не зная и не заботясь, в какую сторону идти. У него была палка, ощущение дерева в руке было у него привычкой. Он шел головой вниз, сгорбленный, бесцельный. Он пытался изгнать из головы все мысли, все чувства, чтобы удержаться в милосердной пустоте, в которой не было боли; но старая уловка забывчивости, которая так долго служила ему своим видом, не выдержала маленького укола памяти, взгляда больших коричневых пальцев, вставляющих деревянную утку в руки грязного ребенка, груду спиц его скамья, яркость в воздухе внутреннего двора. Творение вокруг него восклицало хвалу Богу, простое дело любви ждало его руки; о, когда зло утопило его? Откуда начиналась неверная дорога, без обратной дороги и смыкающимся за ней густым ядовитым лесом? Он был изгоем, Богом забытым!

Творение вокруг него восклицало хвалу Богу, простое дело любви ждало его руки; о, когда зло утопило его? Откуда начиналась неверная дорога, без обратной дороги и смыкающимся за ней густым ядовитым лесом? Он был изгоем, Богом забытым!

Его рука поднялась тогда, как будто во сне он увидел воробья в пыли; палка полетела безошибочно; воробей вспорхнул и упал маленькой взъерошенной кучкой, голова накренилась. Джайлз остановился, глядя на то, что он сделал.

Франц Марк, Мертвый воробей (фрагмент)

Потом по дороге, по яркому пути, как будто из тени облака снова вышло солнце, он понял, что кто-то идет. С ужасным усилием он взглянул и увидел, что это был незнакомец, еще далеко, идущий один, размеренным шагом. Со стоном Джайлз рухнул в густую траву и заполз под изгородь. Он долго прятал лицо, но потом, как бы вынужденный, поднял голову. Странный стук начался в его груди, сотрясая тело. По дороге пришел незнакомец; он шел ровно, но видел все, что было вокруг него, не так, как занятый своим делом. Любопытное сияние повисло в воздухе вокруг него. Стук усилился; Джайлз не мог пошевелиться, кроме как дрожать; его уши начали стучать. Ближе пришел незнакомец, и ближе. Как будто вся жизнь зависла и затрепетала в это мгновение; и в тумане Джайлз увидел, как незнакомец остановился, глядя на дорогу. В пыли у его ног лежал мертвый воробей. Затем он наклонился и собрал его, прижав к себе обеими руками; и Джайлз, прежде чем стук в ушах совершенно одолел его, увидел, как он протянул руки и разжал их; птица вспорхнула, запрыгала на его пальцах и улетела.

Любопытное сияние повисло в воздухе вокруг него. Стук усилился; Джайлз не мог пошевелиться, кроме как дрожать; его уши начали стучать. Ближе пришел незнакомец, и ближе. Как будто вся жизнь зависла и затрепетала в это мгновение; и в тумане Джайлз увидел, как незнакомец остановился, глядя на дорогу. В пыли у его ног лежал мертвый воробей. Затем он наклонился и собрал его, прижав к себе обеими руками; и Джайлз, прежде чем стук в ушах совершенно одолел его, увидел, как он протянул руки и разжал их; птица вспорхнула, запрыгала на его пальцах и улетела.

Когда к нему вернулось сознание, Джайлз сел под изгородью. Он чувствовал себя слабым и безмозглым, едва зная свое имя. Затем в одно мгновение он вскарабкался на дорогу, ища в пыли мертвого воробья; но он исчез. Потом он побежал то в одну, то в другую сторону по дороге, но никого не увидел. Он стоял, наполняя легкие воздухом, с дурацким видом, по его щекам текли слезы, тугие полосы на сердце расходились одна за другой, воздух вокруг него светился и светился, вечерняя прохлада уже кралась из леса. Затем с радостным криком он пошел, спотыкаясь, через поле по кратчайшему пути домой, чтобы рассказать об этом Прю.

Затем с радостным криком он пошел, спотыкаясь, через поле по кратчайшему пути домой, чтобы рассказать об этом Прю.

Джон Констебл, Хейфилд недалеко от Ист-Бергхольта на закате (фрагмент)

Из Тайный цветок и другие истории Джейн Тайсон Клемент.

Охара Косон, Три полевых воробья под ливнем (фрагмент)Книжный клуб Random House | Random House Group

ПОЛУЧАЙТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОТ RANDOM HOUSE BOOK CLUB

March Spotlight Pick

Узнать больше

Купить книгу

AmazonBarnes & NobleBooks A MillionBookshop.orgHudson BooksellersIndieBoundPowell’sTargetWalmart

Learn More

Discussion Guide

A Novel

Ann Napolitano

NEW YORK TIMES BESTSELLER • OPRAH’S BOOK CLUB PICK • From the New York Times автор бестселлера Дорогой Эдвард выходит «сильно трогательная» ( Люди ) семейная история, которая спрашивает: может ли любовь сделать сломленного человека целым?

«Еще одна нежная слезоточивая. . . Наполитано ведет хронику взлетов и падений жизни с мучительной точностью». The Washington Post

. . Наполитано ведет хронику взлетов и падений жизни с мучительной точностью». The Washington Post

Уильям Уотерс вырос в доме, в котором замолчала трагедия, где его родители с трудом могли смотреть на него, не говоря уже о том, чтобы любить его, — поэтому, когда он встречает энергичную и амбициозную Джулию Падавано на первом курсе колледжа, как будто мир вокруг него озарился. С Джулией приходит ее семья, поскольку она и три ее сестры неразлучны: Сильвия, семейная мечтательница, счастливее всего с носом в книге; Сесилия — свободолюбивая художница; и Эмелин терпеливо заботится обо всех них. С Падавано Уильям испытывает вновь обретенное удовлетворение; каждое мгновение в их доме наполнено любовным хаосом.

Но затем всплывает тьма из прошлого Уильяма, ставя под угрозу не только тщательно спланированные планы Джулии на их будущее, но и непоколебимую преданность сестер друг другу. Результатом является катастрофический семейный раскол, который меняет их жизнь на поколения. Будет ли верность, которая когда-то укореняла их, достаточно сильной, чтобы сблизить их, когда это будет важнее всего?

Будет ли верность, которая когда-то укореняла их, достаточно сильной, чтобы сблизить их, когда это будет важнее всего?

Изысканная дань уважения вечной классике Луизы Мэй Олкотт, Little Women , Hello Beautiful — это глубоко трогательный портрет того, что возможно, когда мы решаем любить кого-то не вопреки тому, кто он есть, а благодаря ему.

Читать дальше

Закрыть

Руководства для обсуждения Новое и примечательное

BuyGuide

Купить книгу

AmazonBarnes & NobleBooks A MillionBookshop.orgHudson BooksellersIndieBoundPowell’sTargetWalmart

Узнать больше

BuyGuide

Купить книгу

AmazonBarnes & NobleBooks A MillionBookshop.orgHudson BooksellersIndieBoundPowell’sTargetWalmart

Узнать больше

BuyGuide

Купить книгу

AmazonBarnes & NobleBooks A MillionBookshop.