Дударь соколов микитов – Возвращение Ивана Сергеевича – Новости на KP.UA

Возвращение Ивана Сергеевича – Новости на KP.UA

НА СМОЛЕНСКОЙ земле выросли три больших писателя – Александр Твардовский, Михаил Исаковский и Иван Соколов-Микитов. Все трое были крестьянские дети, в зрелом возрасте знали друг друга, помогали в делах творческих и житейских.

Писатель Николай Семенович Тихонов, сам большой путешественник, на склоне лет уже не мог странствовать и не раз приглашал меня послушать о поездках в разные места, где я побывал. От него я узнал: Соколов-Микитов был большим странником, узнал, что Исаковский был тринадцатым ребенком в бедной крестьянской семье, что написал он около сотни хороших песен и схоронили крестьянского сына на почетном Новодевичьем кладбище в Москве.

О Твардовском рассказал, как ему присуждали главную премию страны. Сталин сам читал все работы, отобранные на конкурс. В этот раз перед голосованием он сказал: “Достойные люди. А нельзя ли присудить премию товарищу Твардовскому? В журнале “Красноармеец” я прочел его поэму “Василий Тёркин”. Мне кажется, она достойна премии…” Все заволновались: “Товарищ Сталин, это действительно очень сильное произведение. Но оно еще не окончено…” Сталин сел и закурил трубку, сказав только одно слово: “Жалко…” А перед голосованием опять взял слово: “А нельзя ли присудить премию за неоконченную поэму?” Все поднялись и стали аплодировать…

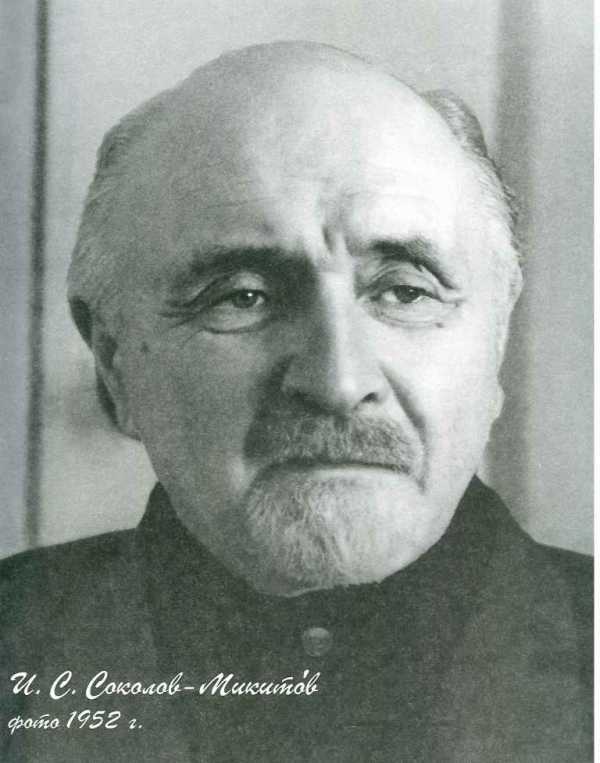

А ТЕПЕРЬ скажем подробнее об Иване Соколове-Микитове. Он был единственным сыном у счастливых родителей. В середине жизни Иван Сергеевич написал о своем детстве.

…Вот мы сидим на полу, катаем большой резиновый мячик, что привез усатый дядя, приехавший из города в лес на охоту. Дядя сидит за столом, пьет чай и курит.

– Ну-с, – говорит он, поворачиваясь на стуле и выпуская из усов сизый дым, – скажи, кем ты будешь, когда вырастешь большой?

– Буду генералом, потом офицером, потом солдатом, – уверенно говорю усатому городскому дяде, – потом Пронькой-пастухом!”

КЕМ ЖЕ захотел стать младший Соколов-Микитов после окончания школы? Агрономом. Но передумал. Взяла верх страсть к путешествиям. Иван Соколов-Микитов стал матросом. Начал плавать по Черному и Средиземному морям, ходил во многие порты, присматривался к жизни на корабле и к пестрой, шумной жизни на берегах. Начал писать.

К этому времени относятся его первые морские и “береговые” рассказы. Вот строчки одного из повествований с названием “Ножи”. Не пугайтесь! Ничего страшного в рассказе нет, речь идет о ножах, ставших свидетелями страстей, иногда необычных и трогательных.

“Их у меня три. Небольшой, со складной роговой ручкой в виде урезанного полумесяца, простой кузнечной работы, с железным ушком для цепочки. Другой – длинный, в ножнах, змеино-изогнутой формы, со стальным лезвием и черенком из окаменевшего дерева. Третий – маленький, складной, с перламутровой ручкой. Самый простой…

Дальше рассказчик рисует нам двухчасовой подъем в горы. Останавливаясь, садится на камень. И на горы опускается гроза. “Первый удар прогремел так, точно где-то близко упала скала и обломки посыпались вниз… Я лежал на земле, цепляясь за камни руками, захлебываясь в потоках холодной воды… Не знаю, сколько времени продолжался этот ад. Когда я очнулся, сквозь тучи сияло солнце. Я казался себе воскресшим.

Первое, что я увидел: надо мной, на мокром камне, опустив руки, стоял полуголый молодой араб. Глядя на меня с приветливым удивлением, пастух показал рукой на свой шалаш. В шалаше было пусто и сухо. В углу лежали лохмотья одежды, стоял высокий глиняный кувшин… Продолжая улыбаться, пастух добыл из-под тряпья колоду карт, сказал что-то длинное: “Я человек хороший, и ты человек хороший, – понял я. – Я рад, что ты пришел ко мне в гости. Давай играть в карты…”

Опустим знакомство в горах с арабом и игру в карты. Потом хозяин шалаша проводил гостя до самой пристани.

“Не зная, чем благодарить его, я купил и подарил ему пачку сигарет. Он обрадовался, порывисто, по-детски задумавшись на малую секунду, сорвал со своей тонкой шеи висевший на шнурке складной ножик с роговой ручкой. Это всё, что он имел подарить…”

“Другой нож… Всякий раз, как приходим в Константинополь, я одеваюсь и ухожу на берег”. В этот раз что-то остановило русского моряка на шумной улице. Остановили глаза женщины. Неожиданно голубые глаза. Но откуда у красивой турчанки голубые глаза? Да это глаза украинской невольницы, увезенной с родины. Прабабушку, наверное, продали в Стамбуле…

Как жалко, что сейчас невозможно пересказать две пропущенные страницы книги. На них он описал древний город с высокими минаретами, шумными базарами и турчанку с голубыми глазами, описал – как влюбился в эти глаза, как каждый день искал волшебные голубые глаза. Смоленскому моряку тогда было двадцать лет. Немудрено влюбиться так сильно, что уличные торговцы у зеленой калитки стали улыбаться, увидев русского моряка.

И вот однажды в конце лета пришел моряк к зеленой калитке. Подошел быстро, как всегда, спрашивал: сколько стоит товар? Но в этот раз высокий носатый турок предупредительно поднялся навстречу. Моряк никогда не видел его прежде. И по тому, как опущены были синие глаза, понял: появился соперник. И это видел один из насмешников. Потом он побежал так, как бегают сами от себя, очень несчастные и очень сердитые люди. На пути стоял черный араб. Он смеялся глазами, скалил зубы и настойчиво говорил по-русски: “Купи, рус, купи…”

“Не знаю, почему я остановился и точно завороженный стал копаться в товаре. Из маленьких и больших ножей выбрал этот нож с длинным, злым лезвием, которым так удобно доставать сердце врага и неудобно разрезать хлеб.

Теперь этот нож у меня на столе. Я привык к нему, как к самой необходимой вещи: я разрезаю им книги и бумагу.

И маленький, перочинный, фабричного производства, со штопором и сломанным лезвием, о нем кратко…”

Однажды рассказчик о ножах плыл после путешествия по греческим, болгарским и русским монастырям, скитам и кельям – плыли на моторной лодке. “Лодка была монастырская, старая, мотор у неё шалил, с ним во-зились два послушника-моториста. Плыли после обильного обеда с дородным дьяконом, любившим поесть. Берег виднелся в миле от курса. И тут случилась беда. Загорелся бензин. Мотористы-монахи бросились в море. Я разбудил дьякона и заставил его броситься в воду (потом я узнал, что этот человек никогда в жизни не плавал). Я плохой пловец и с большим трудом добрался до берега. К великому удивлению моему, когда я поднялся на берег, увидел, на мраморной гальке брюхом кверху уже лежал прежде меня добравшийся до берега дьякон. Непомерная полнота помогла ему держаться на воде.

Через полчаса мы сидели на сухой гальке, наблюдая за лодкой, и дьякон, добыв из кармана бутылку и большой огурец, припасенный на монастырском огороде, говорил, задыхаясь:

– Во имя отца и сына! Чуду, воистину чудесное избавление!..

Он достал маленький ножик с перламутровой ручкой и передал мне, не в силах ничего делать.

В пути я нащупал ножичек, который по рассеянности положил в карман, и он у меня остался.

ПЕРВАЯ мировая война застала русского писателя-путешественника в Греции. И он немедленно вернулся на родину, записался добровольцем в медицинский отряд.

Мы знаем об этой войне по романам Ремарка. Но стоит прочесть первые рассказы о жертвах “окопной войны” Соколова-Микитова. Хорошо написаны эти свидетельства войны, подготовившей революцию в России.

Наш смоленский солдат после фронтового санитарного отряда был переведен в отряд авиаторов. Авиатор Соколов-Микитов стал летать механиком на тяжелом четырехмоторном самолете “Илья Муромец”. Нам интересно знать: как он летал и о чем писал в те дни. Вот строчки из его записей.

“Когда заводят винт, моторист докладывает приготовившемуся летчику:

– Контакт!

Летчик включает зажигание и отвечает:

– Есть контакт!

Знаю, сейчас сорвемся, и крепче держусь за борта. Застегиваю предохранительный пояс.

“Илья Муромец” несет запас бензина, достаточный на многие часы перелета. Ведь “Илья” – по-настоящему воздушный корабль из фантастических романов, корабль с полной оснасткой, с командиром и его помощником, воздушными штурманами и полным экипажем…

ПОТОМ пришли “окаянные” для России дни. Летчик и писатель по-прежнему стремился куда-нибудь ехать. Но были путешествия грустные, например поездка в хлебный Киев из Смоленской земли. Контрразведка белой армии приняла писателя за красного шпиона. Учинили допрос: “Зачем приехал?” – “За хлебом. И были дела в киевском журнале”. – “С кем встречались вчера?” Названа была сотрудница журнала. При этом имени офицер быстро прошел в соседнюю комнату к телефону… Вернувшись, сказал: “Ваше счастье. Это моя сестра, работает в журнале”.

После Киева случайно в Одессе встретил Бунина. Поговорили о текущих “окаянных днях”. Бунин собирался уезжать в Париж. “Смоленский мужик” на торговом корабле в Англию, но осел в Берлине и сразу же пожалел: “Как я могу жить без Родины, без наших просторов, без русской природы, без родного языка?” Вернулся. Понял, что поступил верно. Якорь бросил в родном отцовском доме. Тут были написаны главные его произведения. Отсюда он уезжал в любимые странствия, сюда приезжали его друзья.

ПУТЕШЕСТВОВАЛ Иван Сергеевич по-прежнему много. Побывал на Кольском полуострове, на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, на Таймыре. С другом проплыл по рекам Угре и Оке до Коломны. В родных лесах по отцовским тропам ходил охотиться на тетеревов, зайцев и лис.

Природу бывший моряк любил, знал её сокровенные тайны, любил поля с голосами перепелок и скрипом коростелей на мокрых лугах. И особенно любил лес с его таинственными космами ёлок, заросли ольшаников и лозняков на берегах, танец светлых березняков, любил опушки, унизанные осенью стаями тетеревов, радовался редкой встрече с лосями, останавливала мышкующая лиса. Но особенно любил весенней ночью подходить к токующим глухарям. Сколько написано об этой древней птице, но никто не рассказал так верно и поэтично об охоте на глухарей, как Соколов-Микитов.

В литературе Соколов-Микитов находится где-то между Аксаковым, Тургеневым и Пришвиным. Пишет он не только о природе, люди в его рассказах и повестях живые, как видишь и в жизни.

Город Соколов-Мики-тов не любил, с радостью возвращался в лесную тишину, любил костер, беседу со стариками, деревенский уклад жизни и простые ценности бытия.

Вот строчки из рассказа “Дударь”. “Осенью путешествовали по лесовому краю. Край этот и после революции остался глухой, стоят большие леса, водятся в лесу лоси и медведи.

Приятель мой, хранитель музея и собиратель старины, сказал:

– Есть, есть у нас старичок, зовут его Семеном…

На другой день в глухой деревеньке нас встретил бритый мужик. Вошел он, подозрительно оглядывая наши охотничьи ружья.

– Марья, покличь батьку! – крикнул он, приоткрыв дверь.

Старик пришел не скоро. Вошел, тихонько ступая лаптями, осторожно прикрыл за собой дверь. С нами поздоровался за руку. Был он мал ростом, сух, узок в плечах. Улыбался по-детски, виновато, как улыбаются чувствующие себя лишними, обиженные в семьях старики.

– На дуде? Эх, братики, дуда-то моя, чай, теперь уж рассохлась, двадцать годков в руки не брал. Да и дуду теперь не сыщешь, на чердаке куры загадили… В старину, бывало, на свадьбах играл. Под дуду и плясали; суток двое жаришь без передыху, а хозяева тебя за это водочкой угощают. Тогда этих балалаек и гармоней еще не ведали…”

Представление дудочки состоялось! Старика городские мужики свозили даже в Москву. Дед-пастух большого города не знал и счастлив был увидеть, что его деревенская музыка многих заставила даже плакать.

То, что было написано смоленским рассказчиком, относится к тридцатым годам прошлого века. Умер Иван Соколов-Микитов в 1975 году. Жизнь его была завидно богатой – полную чашу увиденного на земле человек пронёс по большому пути, не расплескав по дороге.

kp.ua

Иван Соколов-Микитов. Рассказы о природе. Произведения и биография — Сказки. Рассказы. Стихи.

Ивана Соколов-Микитов.Рассказы детям о природе. Полный список произведений.Краткая биография и творчество Соколова-Микитова

Первая охота

Волки

В зимнюю ночь

На глухарином току

Дупелиный ток

Березовый ток

На лесной канаве

Филин

Сыч-воробей

На облаве

Малинка

Охота на Кавказе

Журавль-летчик

Весна-красна

Полярная береза

Пеструшки

Плавунчик

Весна в лесу

Раннее утро

На краю леса

В овраге

Медвежья семья

Логово рыси

У старой сосны

Ранней весной

На опушке

Над болотом

Вечер в лесу

Читать рассказы других авторов

Иван Сергеевич Соколов-Микитов.Краткая биография и творчество.

День рождения: 30.05.1892 года

Место рождения: урочище Осеки Калужской губ., Россия

Дата смерти: 20.02.1975 года

Место смерти: Гатчина, Россия

Русский писатель-путешественник Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился в урочище Осеки Калужской губернии 30 (18) мая 1892 г. в семье приказчика купца-лесоторговца. Детство и ранняя юность писателя прошли на Смоленщине. В 1910 г. он поступил на сельскохозяйственные курсы в Петербурге, однако вскоре устроился в Ревеле (ныне Таллинн) на пароход торгового судна и в течение нескольких лет побывал в европейских, азиатских и африканских портах. В 1918 г. Иван Сергеевич Соколов-Микитов демобилизовался, уехал к родителям на Смоленщину. Работал там учителем единой трудовой школы. К этому времени он уже опубликовал первые рассказы, замеченные Буниным и Куприным.

С 1919 г. Соколов-Микитов – матрос торгового судна. В 1920 г. с парохода “Омск”, проданного в Гулле (Англия) с аукциона, Иван Сергеевич в числе команды был списан на берег. Началась вынужденная эмиграция. В Англии он прожил около года, а в 1921 году перебрался в Германию. После почти двухлетнего пребывания за границей Соколов-Микитов возвращается в Россию. Скитания по портовым ночлежкам Гулля и Лондона дали ему материал для “Чижиковой лавры” (1926).

После возвращения на Родину И.С.Соколов-Микитов участвует в арктических экспедициях на ледоколе “Георгий Седов”, возглавляемых О.Ю.Шмидтом. За экспедициями в Северный Ледовитый океан и на Землю Франца-Иосифа последовала экспедиция по спасению ледокола “Малыгин”. В ней Иван Соколов-Микитов участвовал как корреспондент “Известий”. Арктические экспедиции дают ему материал для цикла очерков “Белые берега” и очерковой повести “Спасение корабля”. Многочисленные путешествия писателя по стране описаны в книгах “Ленкорань” (1934), “Пути кораблей” (1934), “Летят лебеди” (1936), “Северные рассказы” (1939), “На пробужденной земле” (1941), “Рассказы о Родине” (1947).

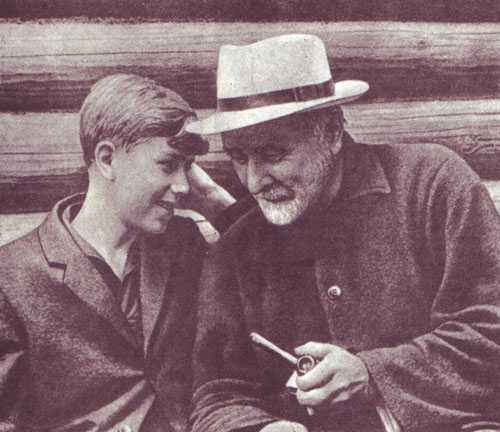

Четверть века жизнь И.С.Соколова-Микитова была связана с Карачарово Конаковского района. В октябре 1951 г. писатель побывал у родственников, приобрел сруб и начал строить свой “карачаровский” домик.

С лета 1952 года Соколов-Микитов проводит в Карачарове большую часть года. Здесь Иван Сергеевич работал над книгами “Детство” (1953), “На теплой земле” (1954), “Звуки земли” (1962), “Карачаровские записи” (1968) и другие. В книге “У святых источников” (1969) он пишет: “С охотничьим ружьем за плечами я обошел ближние лесные угодья, путешествовал в лодке по Волге. Мне удалось побывать в глухих местах Оршанского леса, на Петровских озерах, куда не всякий год может проникнуть неопытный человек. Я знакомился с молодыми и старыми людьми, слушал их рассказы, любовался природой. Живя в Карачарове, написал несколько небольших рассказов, в которых изображена близкая моему сердцу родная природа”.

В областном литературно-художественном сборнике “Родной край” были опубликованы новые главы повести “Детство”. Писатель был членом редколлегии сборника. В областном книжном издательстве выходили его книги “Первая охота” (1953), “Листопадничек” (1955), “Рассказы о Родине” (1956) и др.

В карачаровский период Соколов-Микитов часто обращался к мемуарному жанру. Тогда были написаны “Автобиографические заметки”, “Свидания с детством”. Книга воспоминаний “Давние встречи”, которую автор писал до последнего дня, содержит портретные очерки писателей М.Горького, И.Бунина, А.Куприна, М.Пришвина, К.Федина, А.Грина, А.Твардовского, полярного исследователя П.Свирненко, художника и ученого Н.Пинегина и других.

В “карачаровском” домике бывали писатели А.Твардовский, В.Некрасов, К.Федин, В.Солоухин, журналисты, художники.

Умер И.С.Соколов-Микитов 20 февраля 1975 года. Урна с его прахом захоронена на кладбище в Гатчине.

В 1981 г. на “карачаровском” домике была установлена мемориальная доска.

————————————————————-

Иван Соколов-Микитов.Рассказы детям о.

природе. Читаем бесплатно онлайн

Читать рассказы других авторов

skazkibasni.com

Соколов Микитов Иван

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ СОКОЛОВ – МИКИТОВ

Даты жизни: 17 мая 1892 – 20 февраля 1975

Место рождения: Осеки, Калужская область

Русский советский писатель и журналист

Известные произведения: «Зелёный луг», «Рассказы охотника», «Листопадничек», «Дружба зверей», «Звуки земли», «Год в лесу», «Ежи»

Русский писатель-путешественник Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился в урочище Осеки Калужской губернии 30 (18) мая 1892 г. в семье приказчика купца-лесоторговца. Детство и ранняя юность писателя прошли на Смоленщине.

Русский писатель-путешественник Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился в урочище Осеки Калужской губернии 30 (18) мая 1892 г. в семье приказчика купца-лесоторговца. Детство и ранняя юность писателя прошли на Смоленщине.

В 1910 г. он поступил на сельскохозяйственные курсы в Петербурге, однако вскоре устроился в Ревеле (ныне Таллинн) на пароход торгового судна и в течение нескольких лет побывал в европейских, азиатских и африканских портах.

В 1918 г. Иван Сергеевич демобилизовался, уехал к родителям на Смоленщину. Работал там учителем единой трудовой школы. К этому времени он уже опубликовал первые рассказы, замеченные Буниным и Куприным.

С 1919 г. Соколов-Микитов – матрос торгового судна. В 1920 г. с парохода «Омск», проданного в Гулле (Англия) с аукциона, Иван Сергеевич в числе команды был списан на берег. Началась вынужденная эмиграция. В Англии он прожил около года, а в 1921 году перебрался в Германию. После почти двухлетнего пребывания за границей Соколов-Микитов возвращается в Россию.

После возвращения на Родину И.С.Соколов-Микитов участвует в арктических экспедициях на ледоколе «Георгий Седов», возглавляемых О.Ю.Шмидтом. За экспедициями в Северный Ледовитый океан и на Землю Франца-Иосифа последовала экспедиция по спасению ледокола «Малыгин». В ней Иван Сергеевич участвовал как корреспондент «Известий». Арктические экспедиции дают ему материал для цикла очерков «Белые берега» и очерковой повести «Спасение корабля». Многочисленные путешествия писателя по стране описаны в книгах «Ленкорань» (1934), «Пути кораблей» (1934), «Летят лебеди» (1936), «Северные рассказы» (1939), «На пробужденной земле» (1941), «Рассказы о Родине» (1947).

Четверть века жизнь И.С.Соколова-Микитова была связана с Карачарово Конаковского района. В октябре 1951 г. писатель побывал у родственников, приобрел сруб и начал строить свой «карачаровский» домик.

С лета 1952 года Соколов-Микитов проводит в Карачарове большую часть года. Здесь Иван Сергеевич работал над книгами «Детство» (1953), «На теплой земле» (1954), «Звуки земли» (1962), «Карачаровские записи» (1968) и другие. В книге «У святых источников» (1969) он пишет: «С охотничьим ружьем за плечами я обошел ближние лесные угодья, путешествовал в лодке по Волге. Мне удалось побывать в глухих местах Оршанского леса, на Петровских озерах, куда не всякий год может проникнуть неопытный человек. Я знакомился с молодыми и старыми людьми, слушал их рассказы, любовался природой. Живя в Карачарове, написал несколько небольших рассказов, в которых изображена близкая моему сердцу родная природа».

В областном литературно-художественном сборнике «Родной край» были опубликованы новые главы повести «Детство». Писатель был членом редколлегии сборника. В областном книжном издательстве выходили его книги «Первая охота» (1953), «Листопадничек» (1955), «Рассказы о Родине» (1956) и др.

В карачаровский период Соколов-Микитов часто обращался к мемуарному жанру. Тогда были написаны «Автобиографические заметки», «Свидания с детством». Книга воспоминаний «Давние встречи», которую автор писал до последнего дня, содержит портретные очерки писателей М.Горького, И.Бунина, А.Куприна, М.Пришвина, К.Федина, А.Грина, А.Твардовского, полярного исследователя П.Свирненко, художника и ученого Н.Пинегина и других.

В «карачаровском» домике бывали писатели А.Твардовский, В.Некрасов, К.Федин, В.Солоухин, журналисты, художники.

Умер И.С.Соколов-Микитов 20 февраля 1975 года. Урна с его прахом захоронена на кладбище в Гатчине.

В 1981 г. на «карачаровском» домике была установлена мемориальная доска.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ СОКОЛОВ – МИКИТОВ

Замечательный прозаик, автор трогательных миниатюр и увлекательных рассказов, Соколов-Микитов был одним из самых популярных писателей, посвятивших своё творчество нашим «соседям по планете». За долгую жизнь он создал огромное количество книг, в которых утверждал любовь к природе.

Родился он в лесном урочище Осеки под Калугой. Когда будущий писатель был совсем маленьким, семья переселилась на Смоленщину: отец Соколова-Микитова стал управляющим лесными имениями у богатого купца. После начальной школы Ваня учился в Смоленске в реальном училище, но из пятого класса был исключен, как тогда говорили, с «волчьим билетом»: его подозревали в связях с революционерами. Через год он поступил на частные сельскохозяйственные курсы в Петербурге, но и там ненадолго задержался, переехал в Ревель (так в те годы назывался Таллин) и стал работать секретарем в русской газете «Ревельский листок», где и напечатал свои первые стихи и рассказы.

У Соколова-Микитова была бурная молодость: он плавал на кораблях торгового флота, во время Первой мировой войны служил в авиации, причём, летал на первом тяжелом самолете «Илья Муромец», после революции некоторое время преподавал в Единой трудовой школе, затем снова плавал моряком, много путешествовал.

Первое произведение для детей, сказка «Соль земли», написана им ещё до революции. И первые его книги, «Засупоня» (1918), «Кузовок» (1922), «Лесовое» (1924), также были сказками.

В 20-е годы Соколов-Микитов – один из ведущих писателей-природоведов. Верность любимой теме, теме природы, он сохранит навсегда, адресуя маленьким читателям рассказы, сказки, очерки, лирические зарисовки. Среди самых знаменитых его книг: «Зеленый луг», «Рассказы охотника», «Листопадничек», «Дружба зверей», «Звуки земли», «Год в лесу». Истории, рассказанные писателем, отличаются редкостной наблюдательностью, вниманием к подробностям жизни животных, к таким деталям, которые позволяют читателям не только узнать много интересного, но и почувствовать уважение и сострадание к изобретательным и стойким лесным обитателям.

Крохотная миниатюра «Медведи» – всего 17 строчек. А как живо, образно, с большой теплотой описан один эпизод из многотрудной медвежьей жизни, когда медведица лакомится муравьями и сыночка своего учит, как муравьёв есть. Философия жизни в природе – выживание, но кроме инстинкта, приходит на помощь животным и педагогика, когда родители обучают детёнышей разным хитростям.

Большинство историй Соколова-Микитова основано на собственных наблюдениях, которые всегда забавны, остроумны и неожиданны. «Приходилось ли вам слышать, как разговаривают между собою ежи ? Наверное, никто не слыхал. А я вот слышал», – это начало рассказа «Ежи», в котором описана жизнь «колючих комочков». Сначала создается образ почти сказочный: «Выходя по ночам на крыльцо полюбоваться на звездное небо, послушать ночные звуки и голоса, я часто слышал, как кто-то пробегает в высокой траве под сиренью». Оказалось: это шуршат ежи, которые приходят подкрепиться из собачьей чашки. Дальше – снова таинственный сказочный поворот: автор приводит воображаемый разговор ежа и ежихи. А потом – совершенно реалистическое описание семейства ежей, которые вывели на первую прогулку своих малышей. Так чередуются достоверные сведения с игрой воображения, и рассказ плавно движется в главной мысли: к утверждению права на жизнь для каждого живого существа, которое прекрасно в своей неповторимости и незаменимо в целостной картине Божьего мира. Герои Соколова-Микитова всегда вызывают симпатию. Ежи хорошо уживаются с людьми и легко приручаются, они «никому не причиняют вреда и никого не боятся», «уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами и мышами, загрызают ядовитых змей»… Мудрый Соколов-Микитов предлагает детям дружить с ежами, радоваться общению с ними, улыбаться наблюдая их привычки и слабости. «Ежи не любят табачного дыма. Стоило показать моему ежу папиросу, он со всех ног пускался от ненавистного дыма наутёк. Мой ёж очень любил вино. Вылизав блюдечко, в которое ему наливали две или три чайных ложечки вина, он, смешно пошатываясь, отправлялся в своё дневное убежище и надолго там оставался».

Большинство историй Соколова-Микитова основано на собственных наблюдениях, которые всегда забавны, остроумны и неожиданны. «Приходилось ли вам слышать, как разговаривают между собою ежи ? Наверное, никто не слыхал. А я вот слышал», – это начало рассказа «Ежи», в котором описана жизнь «колючих комочков». Сначала создается образ почти сказочный: «Выходя по ночам на крыльцо полюбоваться на звездное небо, послушать ночные звуки и голоса, я часто слышал, как кто-то пробегает в высокой траве под сиренью». Оказалось: это шуршат ежи, которые приходят подкрепиться из собачьей чашки. Дальше – снова таинственный сказочный поворот: автор приводит воображаемый разговор ежа и ежихи. А потом – совершенно реалистическое описание семейства ежей, которые вывели на первую прогулку своих малышей. Так чередуются достоверные сведения с игрой воображения, и рассказ плавно движется в главной мысли: к утверждению права на жизнь для каждого живого существа, которое прекрасно в своей неповторимости и незаменимо в целостной картине Божьего мира. Герои Соколова-Микитова всегда вызывают симпатию. Ежи хорошо уживаются с людьми и легко приручаются, они «никому не причиняют вреда и никого не боятся», «уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами и мышами, загрызают ядовитых змей»… Мудрый Соколов-Микитов предлагает детям дружить с ежами, радоваться общению с ними, улыбаться наблюдая их привычки и слабости. «Ежи не любят табачного дыма. Стоило показать моему ежу папиросу, он со всех ног пускался от ненавистного дыма наутёк. Мой ёж очень любил вино. Вылизав блюдечко, в которое ему наливали две или три чайных ложечки вина, он, смешно пошатываясь, отправлялся в своё дневное убежище и надолго там оставался».

Творчество Соколова-Микитова заряжает читателей душевным теплом, учит внимательно и бережно относиться к самой малой птахе.

Корф, О.Б. Детям о писателях. ХХ век. От А до Я /О.Б. Корф.- М.: Стрелец, 206.- С.34-35., ил.

kids.azovlib.ru

Найдёнов луг (Рассказы) – Ив Соколов-Микитов

Иван Сергеевич СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Найдёнов луг

Рассказы

Составитель Калерия Жехова

Увлекательные рассказы о русской природе, написанные старейшим советским писателем, давно полюбились юному читателю. Этот сборник миниатюрная энциклопедия подмосковного леса, в ней рассказывается о всем том, что круглый год живет в лесу: о птицах и животных, о цветах, травах и деревьях.

Рассказы, помещенные в книге, позволяют нам полней и ярче ощутить многообразие жизни, увидеть красоту леса, разгадать его тайны, лучше понять прелесть родной природы, стать ее другом.

Книга посвящена 85-летию писателя.

________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ:

С любовью к живой природе. Вступительная статья В. Солоухина

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Восход солнца

Русская зима

Март в лесу

Звуки весны

Сполохи

Звезды

Вертушинка

Русский лес

РУССКИЙ ЛЕС

Дуб

Береза

Ель

Сосна

Липа

Осина

Клен

Ольха

Ива

Можжевельник

Рябина

Черемуха

Калина

Подснежники – перелески

Сон-трава

Купальница

Колокольчики

Незабудки

Медуница

Волчье лыко

Ландыши

Одуванчик

Иван-чай

Иван-да-марья

Кислица

Ночные фиалки

Ромашки

Кошачьи лапки

Калужница

Таволга

Васильки

Северные цветы

ЗВУКИ ЗЕМЛИ

Звуки земли

Жаворонок

Скворцы

Дрозды

Соловьи

Дергач

Перепел

Журавли

Лебеди

Цапли

Ласточки и стрижи

Голуби

Воробьи

Клесты

Удод

Сойки

Иволга

Кукушонок

Трясогузки

Синицы

Дятлы

Снегири

Поползень

Оляпки

Зимородок

Кулики

Щур

Сороки

Вороны

Ворон Петька

Грачи и галки

Пугач

litresp.ru

Иван Соколов-Микитов – Филин: читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих

Летом однажды мне пришлось пробовать новое ружье. Я вышел в лес на глухую поляну, где никто не мог помешать. Повесив на толстой осине мишень и отсчитав шаги, я хорошенько прицелился и выстрелил пулей. Пуля насквозь пробила осину, а после выстрела из дупла вылетела огромная птица с большой круглой головою. Ослепленная дневным светом, птица неуклюже уселась на старой осине.

В необыкновенной птице я узнал филина, голос которого мы слушали по ночам в лесу. Из рассказов охотников я знал, что в птичьем мире филин слывет самым злым и страшным хищником, которого все птицы боятся и ненавидят. Чтобы приманить хищных птиц, охотники сажают на дерево чучело филина, и тогда со всех сторон слетаются ястребы и вороны чинить расправу над своим лютым врагом.

В самом облике ночной страшной птицы есть нечто зловещее. Филин сидел, как копна, на осине, и его круглая, с ушами, кошачья голова медленно вращалась, а ослепленные светом большие глаза беспомощно закрывались. По-видимому, филин скрывался днем в дупле старой осины, и пробившая осину пуля его испугала.

Я не торопился убивать редкостную птицу и, спрятавшись за стволом дерева, стал наблюдать. Филин сидел почти неподвижно, только ушастая голова его медленно вращалась, как на шарнире. Головастое чудовище, сидевшее на голой осине, было видно со всех сторон издалека.

С появлением филина на моих глазах в лесу стало совершаться нечто необычайное. Первыми заметили филина неведомо откуда появившиеся стрекотухи-сороки. С особенным, тревожным и злым стрекотаньем закружились они над осиной. Они кружились, взлетали и падали, присаживались на сучки и тотчас слетали. Беспокойное их стрекотанье как бы возвещало по всему птичьему царству большую тревогу.

«Тра-та-та! Тра-та-та!..» — трещали, слетаясь со всех краев, сороки.

Точно по птичьему радио был передан этот сорочий сигнал тревоги. С реки, с полей, из леса на сорочье стрекотанье торопливо летели вороны и вороны, откуда ни возьмись, появились большие и малые ястребы, тучею кружились галки. Птицы слетались на великий суд над ненавистным разбойником. Они кружились, подсаживались ближе и ближе к филину, угрюмо ворочавшему ушастой головою. Даже самые маленькие птички смело подлетали к нему. Сбитый нападавшими, филин распустил крылья и, преследуемый всей птичьей оравой, неловко переместился на соседнее дерево. Но и здесь птицы не оставляли его, все настойчивее и смелее теребили его и клевали.

Чтобы не дать свершиться жестокому самосуду, я поднял ружье, прицелился. Убитый наповал филин упал с дерева. Напуганные выстрелом птицы еще долго кружились надо мною, но отчаяннее всех суетились и трещали неугомонные сороки…

Много лет спустя довелось мне охотиться в глухой лесной местности на глухарином току. Каждую весну я выезжал в исхоженные мною лесные угодья. Знакомый егерь Егорыч показал мне глухариный ток, и, разумеется, я хорошо запомнил указанное место.

После двухлетнего перерыва довелось мне еще раз побывать на этом глухарином току. Старинный приятель Егорыч встретил меня, с досадою покачивая головою.

— Плохо наше дело, — сказал он. — Наш глухариный ток нынче стал не тот. Дай бог, чтобы на всем току несколько птиц живых осталось.

— Браконьеры, что ли, завелись? — спросил я.

— Какие у нас браконьеры! Будет похуже.

— Да что такое?

— Филин! Филин разбойничает на току.

Я и прежде слыхивал от старых охотников о проказах филина, охотящегося на глухариных токах. По словам этих охотников, где повадится филин — глухариному току конец. Охотится филин так же, как люди, пользуясь беззащитностью токующих птиц.

— Что же, совсем, что ли, птицы не стало? — с грустью спросил я Егорыча.

— Есть птица, да ток теперь стал не тот, далеко не тот, — ответил мне старый приятель.

Под вечер я один отправился в лес на знакомое место. Уже на подслухе (обычно охотники приходят на ток перед закатом солнца, чтобы заранее услышать, где усаживаются вечером на деревьях слетающиеся птицы) я заметил перемену. Глухари слетались лениво и рассаживались осторожно, по краям токовища.

Возвращаясь с подслуха, я натолкнулся в темноте на черный предмет. Нагнувшись, я рассмотрел мертвого глухаря. Голова и крылья были целы. С груди и спины мясо было ощипано, торчали голые кости скелета. Я знал, что звери — лисицы, норки, хорьки, — поймав крупную птицу, обычно съедают голову. Осмотрев глухаря, я решил, что его убил хищник пернатый. «Наверное, — подумал я, — это проделки филина, расстроившего мне охоту и уничтожившего глухариный ток».

С большим негодованием на лесного разбойника устраивался я на ночлег. Сидя у костра, я вспоминал прежние удачные охоты. «Только бы мне попался этот разбойник!» — злорадно думал я, и рука тянулась к ружью.

Ранним утром, еще до рассвета, я затоптал костер и, оправив свое охотничье снаряжение, отправился на ток. Я шел тихо, прислушиваясь к звукам, наполнявшим просыпавшийся лес. Иногда я останавливался, думал: «Только, только бы встретить лесного разбойника!»

Я долго бродил по токовищу. Пели всего две-три птицы. Глухарь пролетел над моей головой; я не вытерпел, выстрелил влёт, и огромная птица, ломая ветви, грузно упала на землю. Я поднял птицу, спрятал в мешок и, присев на пенек, закурил трубочку.

Странный, очень громкий, как бы наполнявший весь лес звук поразил мой слух. Я услыхал шум близкой борьбы, громкое хлопанье крыльев, раздававшееся по всему лесу. Схватив ружье, я со всех ног бросился на раздававшиеся звуки. «Филин, это филин поймал и убивает глухаря!» — думал я, продираясь сквозь густую чащобу. Задетая сучком шапка слетела с меня. Не обратив внимания на потерю, я бежал на непрекращавшийся звук борьбы. Подбегая к раздававшимся звукам, я был уверен, что увижу филина. Ружье я держал наизготовку.

На краю раскрывшейся перед глазами лесной зеленой поляны я остановился. То, что я увидел, не соответствовало ожиданиям. Вместо разбойника-филина, приканчивающего свою добычу, я увидел дерущихся самцов-глухарей. Это был настоящий рыцарский турнир. Одетые в бронзовые латы лесные рыцари бились на покрытой бархатным мохом арене, а их прекрасные дамы, поквохтывая и ободряя бойцов, сидели вокруг на березах.

Пораженный чудесным зрелищем, едва переводя дух, я остановился. Боясь двинуться, я стоял за стволом дерева, и передо мною продолжался лесной турнир. Я близко видел надувшиеся шеи и красные брови. Громкое хлопанье раскатами наполняло лес.

Не знаю, долго ли продолжался поединок. Лесные рыцари то расходились, следя друг за другом, то вновь сшибались своим оружием. Затаив дыхание я следил за невиданным турниром. Вдруг один лесной рыцарь не выдержал — я не мог понять причины его поражения — и, опустив голову, пустился наутек. Я видел, как за деревьями мелькает черная его шея. Не переставая рассыпать песню за песней, его преследовал торжествующий победитель.

С большим трудом я нашел в чащобе потерянную шапку и вернулся к своему костру. Разбойника-филина увидеть не удалось. От Егорыча, приезжавшего летом в город, я узнал о судьбе знаменитого глухариного тока. Начав разбойничать, филин перевел на току всех глухарей, и богатое токовище совсем запустело.

Однажды, бродя по лесу, Егорыч нашел гнездо филина. Огромная птица взлетела с земли, и, подойдя ближе, Егорыч увидел два больших яйца, лежавших на голой земле под сосною. За поимку и отстрел хищников охотникам полагается награда, и, найдя гнездо филина, любивший выпить Егорыч начал заранее подсчитывать будущие доходы.

«Вот хорошенько примечу сосну и гнездо, подожду, когда выведут детей, тогда прикончу всех, — думал он, рассчитывал побольше заработать. — Будет мне премия тройная. А если доведется всех взять живьем, пожалуй, в десять раз больше заплатят».

В надежде на большую премию и предстоящую выпивку весело возвращался Егорыч домой. Через неделю он решил проведать замеченное гнездо. К его величайшему изумлению, под сосною не оказалось ни филина, ни яиц. Яичной скорлупы тоже не было. Несомненно, почуяв опасность, разумные птицы перенесли на новое место свои яйца, и рассчитывавший на хорошую выпивку Егорыч остался с носом.

Читать сказку “Иван Соколов-Микитов — Филин” на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru

Иван Сергеевич Соколов-Микитов. На теплой земле (сборник)

© Соколов-Микитов И. С., наследники, 1954

© Жехова К., предисловие, 1988

© Бастрыкин В., иллюстрации, 1988

© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2005

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()

Детство его прошло на Смоленщине, с ее милой, истинно русской природой. В те времена в деревне еще сохранялся старинный быт и уклад. Первыми впечатлениями мальчика были праздничные гулянья, деревенские ярмарки. Именно тогда сросся он с родной землей, с ее бессмертной красотой.

Когда Ване исполнилось десять лет, его отдали в реальное училище. К сожалению, это заведение отличалось казенщиной, и учение шло плохо. Весной запахи пробудившейся зелени неудержимо влекли мальчика за Днепр, на его берега, покрывавшиеся нежной дымкой распустившейся листвы.

Из пятого класса училища Соколов-Микитов был исключен «по подозрению в принадлежности к ученическим революционным организациям». Поступить с «волчьим билетом» куда-либо было невозможно. Единственным учебным заведением, где не требовалось свидетельства о благонадежности, оказались петербургские частные сельскохозяйственные курсы, куда через год он смог попасть, хотя, как признавался писатель, большого влечения к сельскому хозяйству он не испытывал, как, впрочем, и не испытывал он никогда влечения к оседлости, собственности, домоседству…

Скучные курсовые занятия вскоре оказались не по душе Соколову-Микитову – человеку с беспокойным, неусидчивым характером. Устроившись в Ревеле (ныне Таллин) на пароход торгового флота, он в течение нескольких лет скитался по белу свету. Видел многие города и страны, побывал в европейских, азиатских и африканских портах, близко сошелся с трудовыми людьми.

Первая мировая война застала Соколова-Микитова на чужбине. С большим трудом добрался он из Греции на родину, а потом ушел добровольцем на фронт, летал на первом русском бомбардировщике «Илья Муромец», служил в санитарных отрядах.

В Петрограде встретил Октябрьскую революцию, затаив дыхание слушал в Таврическом дворце выступление В. И. Ленина. В редакции «Новой жизни» познакомился с Максимом Горьким и другими писателями. В эти переломные для страны годы Иван Сергеевич становится профессиональным литератором.

После революции – недолгая работа учителем единой трудовой школы в родных смоленских местах. К этому времени Соколов-Микитов уже опубликовал первые рассказы, замеченные такими мастерами, как И. Бунин и А. Куприн.

«Теплая земля» – так назвал писатель одну из своих первых книг. И более точное, более емкое название найти было бы трудно! Ведь родная русская земля действительно теплая, потому что она согрета теплом человеческого труда и любви.

Ко времени первых полярных экспедиций относятся рассказы Соколова-Микитова о походах флагманов ледокольного флота «Георгий Седов» и «Малыгин», положивших начало освоению Северного морского пути. На одном из островов Северного Ледовитого океана именем Ивана Сергеевича Соколова-Микитова была названа бухта, где он нашел буек погибшей экспедиции Циглера, судьба которой до того момента была неизвестна.

Несколько зим провел Соколов-Микитов на берегах Каспия, путешествовал по Кольскому и Таймырскому полуостровам, Закавказью, горам Тянь-Шаня, Северному и Мурманскому краям. Он бродил по дремучей тайге, видел степь и знойную пустыню, исколесил все Подмосковье. Каждая такая поездка не только обогащала его новыми мыслями и переживаниями, но и запечатлевалась им в новых произведениях.

Сотни рассказов и повестей, очерков и зарисовок подарил людям этот человек доброго таланта. Богатством и щедростью души озарены страницы его книг.

Творчество Соколова-Микитова близко и к аксаковской, и к тургеневской, и к бунинской манере. Однако в его произведениях есть свой особый мир: не стороннее наблюдательство, а живое общение с окружающей жизнью.

Об Иване Сергеевиче в энциклопедии написано: «Русский советский писатель, моряк, путешественник, охотник, этнограф». И хотя дальше стоит точка, но список этот можно было бы продолжить: учитель, революционер, солдат, журналист, полярник.

Книги Соколова-Микитова написаны певучим, богатым и в то же время очень простым языком, тем самым, которому писатель научился еще в детские годы.

В одной из автобиографических заметок он писал: «Я родился и рос в простой трудовой русской семье, среди лесных просторов Смоленщины, чудесной и очень женственной ее природы. Первые услышанные мною слова – были народные яркие слова, первая музыка, которую я услышал, – народные песни, которыми был некогда вдохновлен композитор Глинка».

В поисках новых изобразительных средств писатель еще в двадцатые годы прошлого века обращается к своеобразному жанру кратких (не коротких, а именно кратких) рассказов, которые он удачно окрестил былицами.

Неискушенному читателю эти былицы могут показаться простыми заметками из записной книжки, сделанными на ходу, на память о поразивших его событиях и характерах.

Лучшие образцы таких кратких невыдуманных рассказов мы уже видели у Л. Толстого, И. Бунина, В. Вересаева, М. Пришвина.

Соколов-Микитов в своих былицах идет не только от литературной традиции, но и от народного творчества, от непосредственности устных рассказов.

Для его былиц «Рыжие и вороные», «Себе на гроб», «Страшный карлик», «Разженихи» и других характерна необычайная емкость и меткость речи. Даже в так называемых охотничьих рассказах у него на первом плане человек. Здесь он продолжает лучшие традиции С. Аксакова и И. Тургенева.

Читая небольшие рассказы Соколова-Микитова про смоленские места («На речке Невестнице») или про птичьи зимовья на юге страны («Ленкорань»), невольно проникаешься возвышенными ощущениями и мыслями, чувство восхищения родной природой переходит в нечто другое, более благородное, – в чувство патриотизма.

«Творчество его, имея истоком малую родину (то есть Смоленщину), принадлежит большой Родине, нашей великой земле с ее необъятными просторами, неисчислимыми богатствами и разнообразной красотой – от севера до юга, от Балтики до Тихоокеанского побережья», – говорил о Соколове-Микитове А. Твардовский.

Не все люди способны чувствовать и понимать природу в органической связи с человеческим настроением, а просто и мудро живописать природу могут лишь немногие. Столь редким даром обладал Соколов-Микитов. Эту любовь к природе и к людям, живущим с ней в дружбе, он умел передать и совсем юному своему читателю. Нашей дошкольной и школьной детворе давно полюбились его книжки: «Кузовок», «Домик в лесу», «Лисьи увертки»… А как живописны его рассказы об охоте: «На глухарином току», «Натяге», «Первая охота» и другие. Читаешь их, и кажется, что ты сам стоишь на лесной опушке и, затаив дыхание, следишь за величественным полетом вальдшнепа или в ранний, предрассветный час прислушиваешься к загадочной и волшебной песне глухаря…

Писательница Ольга Форш говорила: «Читаешь Микитова и ждешь: вот-вот застучит над головой дятел или выскочит зайчишка из-под стола; как это у него здорово, по-настоящему рассказано!»

Творчество Соколова-Микитова автобиографично, но не в том смысле, что он писал только о себе, а потому, что рассказывал всегда и обо всем как очевидец и участник тех или иных событий. Это придает его произведениям яркую убедительность и ту документальную достоверность, которые так привлекают читателя.

«Мне посчастливилось сблизиться с Иваном Сергеевичем в ранние годы его литературной работы, – вспоминал К. Федин. – Это было вскоре после Гражданской войны. На протяжении полувека он настолько посвящал меня в свою жизнь, что мне иногда кажется – она стала моей.

Он никогда не задавался целью написать подробно свою биографию. Но он из тех редких художников, жизнь которых как бы сложила собою все, что им написано».

Калерия Жехова

Восход солнца

Еще в раннем детстве доводилось мне любоваться восходом солнца. Весенним ранним утром, в праздничный день, мать иногда будила меня, на руках подносила к окну:– Посмотри, как солнце играет!

За стволами старых лип огромный пылающий шар поднимался над проснувшейся землею. Казалось, он раздувался, сиял радостным светом, играл, улыбался. Детская душа моя ликовала. На всю жизнь запомнилось мне лицо матери, освещенное лучами восходящего солнца.

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед рассветом проходит вверху над макушками предутренний ветер, одна за другою гаснут в небе чистые звезды, четче и четче обозначаются на посветлевшем небе черные вершины. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. Чист и прозрачен воздух. Росистым утром, смолою пахнет в густом лесу.

Видел восход солнца над родными полями, над зеленеющим, покрытым росою лугом, над серебряной гладью реки. В прохладном зеркале воды отражаются побледневшие утренние звезды, тонкий серп месяца. На востоке разгорается заря, и вода кажется розовой. Как бы в парной легкой дымке под пение бесчисленных птиц поднимается над землею солнце. Точно живое дыхание земли, легкий золотистый туман стелется над полями, над недвижной лентой реки. Все выше поднимается солнце. Прохладная прозрачная роса на лугах сияет алмазной россыпью.

Наблюдал появление солнца в морозное зимнее утро, когда нестерпимо сияли глубокие снега, рассыпался с деревьев легкий морозный иней. Любовался восходом в высоких горах Тянь-Шаня и Кавказа, покрытых сверкающими ледниками.

Особенно хорош восход солнца над океаном. Будучи моряком, стоя на вахте, много раз наблюдал я, как восходящее солнце меняет свой цвет: то раздувается пылающим шаром, то закрывается туманом или далекими облаками. И все вокруг внезапно меняется. Иными кажутся далекие берега, гребни набегающих волн. Изменяется цвет самого неба, золотисто-голубым шатром покрывающего бескрайнее море. Пена на гребнях волн кажется золотою. Золотыми кажутся летящие за кормою чайки. Алым золотом отсвечивают мачты, блестит крашеный борт корабля. Стоишь, бывало, на вахте на носу парохода, несказанной радостью наполняется сердце. Рождается новый день! Сколько встреч и приключений сулит он молодому счастливому моряку!

Жители больших городов редко любуются восходом солнца. Высокие каменные громады городских домов закрывают горизонт. Даже сельские жители просыпают короткий час восхода солнца, начало дня. Но в живом мире природы все пробуждается. На опушках леса, над озаренной водою громко поют соловьи. Взвиваются с полей в небо, исчезая в лучах рассвета, легкие жаворонки. Радостно кукуют кукушки, свистят дрозды.

Только моряки, охотники – люди, тесно связанные с матерью-землею, знают радость торжественного солнечного восхода, когда на земле пробуждается жизнь.

Друзья мои читатели, очень советую вам полюбоваться восходом солнца, чистой ранней утренней зарею. Вы почувствуете, как свежей радостью наполняется ваше сердце. В природе нет ничего прелестнее раннего утра, утренней ранней зари, когда материнским дыханием дышит земля и жизнь пробуждается.

Русская зима

Хороши, чисты русские снежные зимы. Глубокие сверкают на солнце сугробы. Скрылись подо льдом большие и малые реки. В морозное тихое утро над крышами деревенских домов столбами поднимается в небо дым. Под снежной шубой, набирая силу, отдыхает земля.Тихи и светлы зимние ночи. Обливая снега тонким светом, сияет луна. В лунном свете мерцают поля, вершины деревьев. Хорошо видна накатанная зимняя дорога. Темны тени в лесу. Крепок зимний ночной мороз, потрескивают в лесу стволы деревьев. Высокие звезды рассыпаны по небу. Ярко светит Большая Медведица с ясной Полярной звездою, указывающей на север. От края до края протянулся по небу Млечный Путь – загадочная небесная дорога. В Млечном Пути распростер свои крылья Лебедь – большое созвездие.

Что-то фантастическое, сказочное есть в лунной зимней ночи. Вспоминаются пушкинские стихи, гоголевские рассказы, Толстой, Бунин. Кому приходилось ездить лунной ночью по зимним проселочным дорогам, наверное, вспомнит свои впечатления.

А как хороши зимний рассвет, утренняя заря, когда покрытые снегом поля, пригорки освещают золотые лучи восходящего солнца и заблестит, засверкает ослепительная белизна! Необыкновенны русская зима, яркие зимние дни, лунные светлые ночи!

Некогда бродили по снежным полям и дорогам голодные волки; пробегали, оставляя на снегу тонкие цепочки следов, лисицы, разыскивая спрятавшихся под снегом мышей. Даже днем можно было увидеть в поле мышкующую лисицу. Неся над снегом пушистый хвост, пробегала она по полям и перелескам, острым слухом чуяла спрятавшихся под снегом мышей.

Чудесны зимние солнечные дни. Раздолье лыжникам, бегущим на легких лыжах по скользкому снегу. Я не любил проторенных лыжниками лыжней. Возле такой лыжни, где цепочкой бежит человек за человеком, трудно увидеть зверя или лесную птицу. На лыжах я один уходил в лес. Лыжи ходко, почти неслышно скользят по нетронутому снегу. В высокое небо возносят сосны свои кудрявые побелевшие вершины. На зеленых колючих ветвях развесистых елей лежит белый снег. Под тяжестью инея в дугу согнулись молодые высокие березки. Темные муравьиные кучи покрыты снегом. В них зимуют черные муравьи.

Полон жизни зимний, казалось бы, мертвый лес.

Вот простучал на сухом дереве дятел. Неся в клюве шишку, пестрым платочком перелетел на другое место – к своей «кузнице», устроенной в развилине старого пня, ловко вправил шишку в свой верстак и стал долбить клювом. Во все стороны полетели смолистые чешуйки. Вокруг пня валяется много расклеванных шишек. С дерева на дерево перепрыгнула шустрая белочка. Большая белая снежная шапка упала с дерева, рассыпалась снежной пылью.

На краю леса можно увидеть сидящих на березах черных тетеревов. Зимою они кормятся почками берез. Бродя по снегу, собирают черные ягоды можжевельника. Крестообразными следами тетеревиных лап исписана между кустами поверхность снега. В студеные зимние дни тетерева, падая с берез, зарываются в снег, в глубокие лунки. Счастливому лыжнику иногда удается поднять спрятавшихся в снежных лунках тетеревов. Один за другим в алмазной снежной пыли вылетают птицы из глубокого снега. Остановишься, любуясь дивным зрелищем.

Много чудес можно увидеть в зимнем спящем лесу. С шумом пролетит рябчик или поднимется тяжелый глухарь. Всю зиму глухари кормятся на молодых соснах жесткой хвоей. Возятся под снегом лесные мыши. Спят под корнями деревьев ежи. Бегают по деревьям, гоняясь за белками, злые куницы. Стайка красногрудых веселых клестов, роняя снежную навись, с приятным свистом расселась на покрытых смолистыми шишками ветвях ели. Стоишь и любуешься, как быстро и ловко теребят они тяжелые шишки, добывая из них семена. От дерева к дереву тянется легкий следок белки. Цепляясь за сучья, сверху сорвалась, упала к ногам обглоданная шишка. Подняв голову, вижу, как закачалась, освободившись от тяжести, ветка, как перемахнула, затаилась в густой вершине проворная лесная проказница. Где-то в дремучем лесу спят в своих берлогах почти непробудным сном медведи. Чем сильнее мороз, тем крепче спит медведь. Бродят в осиннике рогатые лоси.

Затейливой грамотой звериных и птичьих следов исписана поверхность глубоких сугробов. Ночью здесь пробегал жировавший в осиннике заяц-беляк, оставил на снегу круглые орешки помета. Зайцы-русаки ночами бегают по полям, откапывают хлебную озимь, оставляют на снегу путаные следы. Нет-нет да и присядет на задние лапы, подняв уши, слушает далекий лай собак. Под утро зайцы скрываются в лесу. Они сдваивают и страивают свои следы, делают длинные смётки, ложатся где-нибудь под кустом или еловой ветвью, головой к своему следу. Трудно увидеть залегшего в снегу зайца: он первый замечает человека и быстро убегает.

Возле деревень и старинных парков видишь раздувшихся краснозобых снегирей, а у самых домов попискивают шустрые смелые синички. Случается, что в морозный день синицы залетают в открытые форточки или в сени домов. Я приручал залетавших в мой маленький домик синиц, и они быстро в нем обживались.

С дерева на дерево перелетают оставшиеся зимовать вороны. Бабьими голосами перекликаются сероголовые галки. Вот под самое окно прилетел, уселся на дереве поползень, удивительная птица, умеющая ползать по стволу вниз головой. Иногда поползень подобно синицам залетает в открытую форточку. Если не шевелиться, не пугать его, он влетит на кухню, будет подбирать хлебные крошки. Птицам голодно зимою. Они добывают корм в щелях древесной коры. Снегири питаются семенами зазимовавших над снегом растений, ягодами шиповника, держатся возле хлебных сараев.

Кажется, подо льдом застыла, спит река. Но на льду у лунок сидят рыболовы. Им не страшны мороз, холодный, пронизывающий ветер. У заядлых рыболовов стынут от холода руки, но на крючок попадаются мелкие окуни. Зимою мечут икру налимы. Они охотятся на задремавших рыбок. Искусные рыболовы ловят зимою налимов в расставленные верши и норота́, еловыми ветвями загораживают реку. Ловят налимов зимой и на крючки, на приманку. В Новгородской области я знал старого рыболова, приносившего мне каждый день живых налимов. Вкусна налимья уха и печенка. Но мало, к сожалению, осталось в загрязненных реках налимов, любящих чистую воду.

А как хороши зимою покрытые льдом и снегом лесные озерки, застывшие малые реки, в которых продолжается невидимая глазу жизнь! Хороши зимою осиновые деревья с тончайшим кружевом своих голых ветвей на фоне темного елового леса. Кое-где краснеют в лесу на рябине зазимовавшие ягоды, висят яркие гроздья калины.

Март в лесу

В богатствах календаря русской природы март числится первым месяцем весны, радостным праздником света. Уже кончился холодный, вьюжный февраль – «кривые дороги», как называют его в народе. По народному меткому слову, еще «зима зубы показывает». В первых числах марта нередко возвращаются морозы. Но все длиннее дни, раньше и раньше восходит над снежной сверкающей пеленой весеннее яркое солнце. В лесах и на поле нетронуто лежат глубокие сугробы. Выйдешь на лыжах – такая засверкает вокруг нестерпимая белизна!

В богатствах календаря русской природы март числится первым месяцем весны, радостным праздником света. Уже кончился холодный, вьюжный февраль – «кривые дороги», как называют его в народе. По народному меткому слову, еще «зима зубы показывает». В первых числах марта нередко возвращаются морозы. Но все длиннее дни, раньше и раньше восходит над снежной сверкающей пеленой весеннее яркое солнце. В лесах и на поле нетронуто лежат глубокие сугробы. Выйдешь на лыжах – такая засверкает вокруг нестерпимая белизна!По-весеннему пахнет воздух. Отбрасывая на снег лиловые тени, недвижно стоят в лесу деревья. Прозрачно и чисто небо с высокими легкими облаками. Под темными елями ноздреватый снег обсыпан опавшей хвоей. Чуткое ухо ловит первые знакомые звуки весны. Вот почти над самой головой послышалась звонкая барабанная трель. Нет, это не скрип старого дерева, как обычно думают городские неопытные люди, оказавшись в лесу ранней весной. Это, выбрав сухое звонкое дерево, по-весеннему барабанит лесной музыкант – пестрый дятел. Если прислушаться хорошенько, непременно услышишь: там и там в лесу, ближе и дальше, как бы перекликаясь, торжественно звучат барабаны. Так барабанщики-дятлы приветствуют приход весны.

Вот, прогретая лучами мартовского солнца, сама собой свалилась с макушки дерева, рассыпалась снежною пылью тяжелая белая шапка. И, точно живая, долго колышется, как бы машет рукой, зеленая ветка, освобожденная от зимних оков. Стайка клестов-еловиков, весело пересвистываясь, широким красно-брусничным ожерельем рассыпалась по увешанным шишками вершинам елей. Лишь немногие наблюдательные люди знают, что эти веселые, общительные птички всю зиму проводят в хвойных лесах. В самую лютую стужу они искусно устраивают в густых сучьях теплые гнезда, выводят и выкармливают птенцов. Опершись на лыжные палки, долго любуешься, как шустрые птички своими кривыми клювами теребят шишки, выбирая из них семена, как, кружась в воздухе, тихо сыплются на снег легкие шелушинки.

Почти невидной и неслышной жизнью, доступной лишь зоркому глазу и чуткому уху, живет в эту пору едва пробудившийся лес. Вот, уронив обгрызенную шишку, взвершилась на дерево легкая белка. Прыгая с сучка на сучок, над самым сугробом уже по-весеннему тенькают синички. Мелькнув за стволами деревьев, неслышно пролетит и исчезнет рыжеватая сойка. Вспорхнет, прогремит и скроется в глубине лесного заросшего оврага пугливый рябчик.

Освещенные лучами солнца, высятся бронзовые стволы сосен, в самое небо вознося свои раскидистые вершины. В тончайшее кружево сплелись зеленоватые ветки голых осин. Пахнет озоном, смолою, багульником, жесткие вечнозеленые ветки которого уже показались из распавшегося сугроба у пригретого мартовским солнцем высокого пня.

Празднично, чисто в освещенном лесу. Яркие пятна света лежат на ветвях, на стволах деревьев, на слежавшихся плотных сугробах. Скользя на лыжах, выйдешь, бывало, на солнечную, сверкающую, окруженную березовым лесом поляну. Нежданно-негаданно, почти из-под самых ног, в алмазной снежной пыли начинают вырываться из лунок тетерева. Все утро кормились они на развесистых, усыпанных почками березах. Один за другим вылетают отдыхавшие в снегу краснобровые черные косачи, желтовато-серые самки-тетерки.

В ясные дни по утрам уже можно услышать первое весеннее бормотание токующих косачей. В морозном воздухе далеко слышны их гулкие голоса. Но еще не скоро начнется настоящий весенний ток. Это лишь пробуют силы, точат оружие закованные в черные латы краснобровые бойцы.

На глухих сосновых болотах готовятся к весеннему току глухари-мошники. В глубоком снегу, в осиновых и сосновых зарослях, держатся лоси. Трудно увидеть чуткого лося, но бывает и так: спасаясь от злых браконьеров, лоси выходят к людным дорогам, на окраины селений и городов.

Чудесны лунные мартовские ночи! Крепким настом покрыты снега. Можно без лыж идти по хрустящему снежному паркету.

Сказочным кажется ночной лес. Иные, ночные, слышатся звуки и голоса. Вот гугукнула, пролетая, сова, далеко-далеко отозвались ей другие невидимки совы. Пискнув тихонько, лесная мышь пробежала по снегу, скрылась под пнем в сугробе. Опушкою леса пробежала осторожная лисица. В светлые лунные ночи выходят на поля жировать русаки.

Еще спят в своих теплых норах и берлогах барсуки и медведи. Но в ясные мартовские дни все чаще просыпается медведь. Подрастают в берлогах родившиеся зимою медвежата.

Настоящая весна приходит в середине марта. В городах и поселках течет с крыш, висят длинные сосульки. Радостно, по-весеннему чирикают воробьи. На лесных тропинках проваливается под ногами снег.

А где-то, на далеком юге, уже цветут сады, давно начался сев. Многотысячная армия пролетных птиц готовится в дорогу. Из далекой Африки, с берегов Южного Каспия отправляются птицы в далекий путь. Первыми прилетают близкие гости – грачи. В старых парках на высоких деревьях ладят они свои гнезда, шумом и гамом наполняя окрестности. За грачами прилетят скоро скворцы, покажутся на весенних проталинах первые жаворонки.

С каждым днем сильнее греет солнце. Бегут под снегом весенние ручейки. Скоро придет апрель – самый шумный месяц вешней воды, пробуждения земли, бурного движения соков.

Звуки весны

Месяц апрель – «зажги снега, заиграй овражки». Так говорится в народной пословице.

Месяц апрель – «зажги снега, заиграй овражки». Так говорится в народной пословице.Это значит: последний снег с полей сходит, звенят по оврагам ручьи, ломают зимний лед реки.

Весною пахнет пробудившаяся от зимнего сна земля.

Надуваются в лесу у деревьев смолистые душистые почки.

Уже прилетели, расхаживают по полям и дорогам белоносые грачи. Распевают, греясь на солнышке, весенние веселые гости – скворцы. С песнями поднимаются с полей высоко в небо голосистые жаворонки.

Наступает особенный торжественный час в русской природе. Как бы до самого неба распахнутся невидимые голубые ворота. Вместе с полой водой покажутся косяки пролетных птиц. От теплого юга до студеного моря, над всей обширной страною, будут слышны их весенние веселые голоса.

Над полями и лесами, над широкими реками и голубыми озерами летят птицы, возвращаясь на свою родину. Высоко в небе, распахнув белые крылья, пролетают на север прекрасные лебеди, стройными косяками тянут гуси, курлыкают журавли. На реках и озерах, наполненных вешней водою, отдыхают и кормятся дикие утки.

Множество птиц пролетает даже над шумными многолюдными городами. Выйди на берег реки, хорошенько послушай! Чуткое ухо услышит в освещенном заревом городском небе свист бесчисленных крыльев, далекие птичьи голоса…

Для чуткого, внимательного охотника, умеющего хорошо видеть и слышать, особенную прелесть представляет богатство звуков и голосов в лесу. Необычайно разнообразны эти лесные звуки весною. Вот с надломанной ветки березы упала прозрачная капля – послышался тонкий, хрустальный звон. Под напором жизненных соков сам собою шевельнулся вытянутый в стрелку листок, и чуткому уху охотника уже чудится шепот проснувшейся земли. Тысячи таких звуков родятся весною в ожившем лесу. От пенька на пенек пробежала, тоненько пискнула мышь; поднявшись с земли, прогудел, стукнулся о березу и грузно упал неповоротливый жук. Сидя на стволе засохшего дерева, дятел пустил звонкую барабанную трель. На макушке березы, покрывшейся дымкой молодой листвы, громко кукует кукушка и, точно поперхнувшись, неожиданно вдруг умолкает. Окруженный золотым сиянием солнца, на самой вершине голого дуба, важно надувая зоб, воркует дикий голубь-витютень. «На ду-у-убе сижу! На ду-у-убе сижу!» – далеко-далеко разносится глухое его воркованье. Справа и слева на своих звонких свирелях разливаются певчие дрозды, а в глухой еловой чащобе тихо попискивает рябчик.

thelib.ru

Барсуки. Иван Соколов-Микитов

Иван Соколов-Микитов

едалеко от нашего домика, в лесу у тропинки, есть старые барсучьи норы. Прежде здесь жили барсуки. Вокруг в те времена возвышался старинный сосновый бор. У барсуков был целый подземный городок. Днём они скрывались в своих глубоких норах, по вечерам выходили на промысел. Теперь барсуков в нашем лесу уже нет. Их норы давно раскопали, барсуков изловили, а в оставшихся опустевших норах поселились лисицы. Но и лисиц теперь почти не стало. Приехав на лето в наш карачаровский лесной домик, я, как всегда, пошёл посмотреть на барсучьи старые норы. Оказалось, кто-то раскопал и последние уцелевшие норы, добывая молодых лисят.

Когда-то барсуков много водилось в наших русских лесах. Обычно они селились в глухих местах, возле болот, рек, ручьёв. Для своих нор барсуки выбирали высокие, сухие, песчаные места, которые не заливали вешние воды. Барсуки рыли глубокие норы. Над их норами росли высокие деревья. Из нор было несколько выходов и входов. Барсуки очень опрятные и умные звери. Зимою они, так же как ежи и медведи, впадают в спячку и выходят из нор только весной.

Помню, ещё в детстве отец водил меня смотреть жилые барсучьи норы. Вечером мы прятались за стволами деревьев, и нам удавалось видеть, как выходят на промысел старые коротконогие барсуки, как у самых нор играют и возятся малые барсучата.

В лесу по утрам мне не раз приходилось встречать барсуков. Я смотрел, как осторожно пробирается барсук у стволов деревьев, обнюхивает землю, разыскивая насекомых, мышей, ящериц, червяков и другой мясной и растительный корм. Барсуки не боятся ядовитых змей, ловят их и поедают. Барсуки не уходят далеко от норы. Они пасутся, охотятся вблизи подземного жилища, не надеясь на свои короткие ноги. Барсук по земле ходит тихо, и не всегда удаётся услышать его шаги.

Барсук безобидное и очень полезное животное. К сожалению, в наших лесах барсуков теперь почти не стало. Редко где в глухом лесу сохранились населённые барсучьи норы. Барсук умный лесной зверь. Он никому не причиняет вреда. К неволе барсук привыкает трудно, и в зоопарках днём барсуки обычно спят в своих тёмных конурах.

Очень интересно, найдя норы, следить за жизнью их обитателей.

Я никогда не охотился на миролюбивых барсуков, но иногда находил их лесные жилища. Живых барсуков редко приходилось видеть. Идёшь, бывало, с глухариного тока, встаёт над лесом солнце. Остановишься, чтобы, присев на пенёк, хорошенько послушать и посмотреть. Увидишь барсука, осторожно пробирающегося у стволов деревьев и обнюхивающего каждую пядь земли. Лапы барсука похожи на маленькие крепкие лопаты. В случае опасности барсук может быстро зарыться в землю. Когда барсуки роют свои норы, они выгребают землю передними ногами, задними – выталкивают её наружу. Быстро, как машины, роют они норы.

Если вам придётся найти в лесу живые барсучьи норы – не трогайте их, не разоряйте и не убивайте полезных и добродушных зверей. Барсук стал в наших лесах очень редким животным. Совсем уничтожить этого зверя нетрудно.

lukoshko.net