Стихи ленинградских поэтов для детей: Стихи о блокаде Ленинграда: стихотворения для детей, школьников о блокадном Ленинграде

Стихи о блокаде Ленинграда для детей – короткие и длинные стихи о снятии блокады, стихи для детей дошкольников 5-6-7 лет, 1-2, 3-4-5 классов

Наши дети, воспитанные в благополучном современном обществе, обязаны учить стихи о блокадном Ленинграде — о подвиге своих дедов, о детях тех времен, о Савичевой Тане и ее письмах, об истории своей родине и какой ценой досталось им это благополучие. Им это нужно, чтобы стать хорошими людьми. Не надо думать, что такие стихи могут отрицательно повлиять — это ложь. Такие стихи о снятии блокады Ленинграда, наоборот, помогут детям стать лучше. Да, в этих стихах и голод, и холод, и смерть, но и подвиг, и жажда жизни, и победа! И их жизнь! Это стихи о жизни, не о смерти!

Мы подобрали много коротких и длинных стихов о блокаде Ленинграда для детей 1-2-3-4-5 классов. Много стихов найдете для конкурса чтецов.

Скачать стихи о блокадном Ленинграде Скачать

Короткие и длинные стихи о блокаде Ленинграда для детей

Стих — Голод и холод.

Война и разруха

Война и разрухаГолод и холод.

Война и разруха.

Сильный был город,

Не падал он духом!

Дыхание смерти было повсюду,

Но выжили, выжили люди!

Блокадный паёк,

Стакан кипятка.

Вот жизни глоток,

Потом темнота.

А город прорвался

А город воскрес!

А город остался!

Никуда не исчез!

Стих —

Мой Ленинград (1945 г., А. Фатьянов)Над Россиею

Небо синее,

Небо синее над Невой,

В целом мире нет,

Нет красивее

Ленинграда моего.

Нам всё помнится: в ночи зимние

Над Россией, над родимою страной,

Весь израненный, в снежном инее

Гордо высился печальный город мой.

Славы города, где сражались мы,

Никому ты, как винтовки, не отдашь.

Вместе с солнышком пробуждается

Наша песня, наша слава, город наш!

Стих о детях и блокаде (1

942 г., Елена Вечтомова)Все это называется – блокада.

И детский плач в разломанном гнезде…

Детей не надо в городе, не надо,

Ведь родина согреет их везде.

Детей не надо в городе военном,

Боец не должен сберегать паек,

Нести домой. Не смеет неизменно

Его преследовать ребячий голосок.

И в свисте пуль, и в завыванье бомбы

Нельзя нам слышать детских ножек бег.

Бомбоубежищ катакомбы

Не детям бы запоминать навек.

Они вернутся в дом. Их страх не нужен.

Мы защитим, мы сбережем их дом.

Мать будет матерью. И муж вернется мужем.

И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом.

Стих — Дети Ленинграда

Как жить без мамы и отца,

Без хлеба, дома и тепла?

Всё это отняла война.

Не хлюпали, не плакали, не ныли

Ребята ленинградские, а — жили!

В них теплилась едва душа.

Подкашивались ноги от бессилья.

Всё отняла у них война,

Оставив ненависть к фашистскому насилью.

Стеклянные глаза без страха к смерти,

Голодные, худые, ледяные дети.

Со взрослыми сражались вместе,

Им помогали, позабыв о детстве.

Пусть помнит каждый человек

Залитый кровью, детский след.

Короткий стих — Мальчишки и девчонки Ленинграда

Мальчишки и девчонки Ленинграда,

Война у вас детство украла.

Лишила родных и близких.

Мы вам поклонимся низко.

Вы повзрослели так рано.

Работали ночью и днём.

За ваши душевные раны

Низкий поклон.

И голод, и холод вас сковывал,

Пронзала жгучая боль.

Игрушки отброшены в сторону,

А цель лишь одна — фронт!

Спасибо, спасибо, ребята,

За вашу отвагу и труд.

И эта скорбная дата

Запомнится всем вокруг.

Стих детям — В блокадных днях

В блокадных днях

Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством

Где черта?..

Нам в сорок третьем

Выдали медали.

И только в сорок пятом —

Паспорта.

И в этом нет беды…

Но взрослым людям,

Уже прожившим многое года,

Вдруг страшно оттого,

Что мы не будем

Ни старше, ни взрослее,

Чем тогда.

Стих — БАЛЛАДА О КУКЛЕ

Груз драгоценный баржа принимала –

Дети блокады садились в неё.

Лица недетские цвета крахмала,

В сердце горе своё.

Девочка куклу к груди прижимала.

Старый буксир отошёл от причала,

К дальней Кобоне баржу потянул.

Ладога нежно детишек качала,

Спрятав на время большую волну.

Девочка, куклу обняв, задремала.

Чёрная тень по воде пробежала,

Два «Мессершмита» сорвались в пике.

Бомбы, оскалив взрывателей жала,

Злобно завыли в смертельном броске.

Девочка куклу сильнее прижала…

Взрывом баржу разорвало и смяло.

Ладога вдруг распахнулась до дна

И поглотила и старых, и малых.

Выплыла только лишь кукла одна,

Та, что девчурка к груди прижимала…

Ветер минувшего память колышет,

В странных виденьях тревожит во сне.

Сняться мне часто большие глазища

Тех, кто остался на ладожском дне.

Снится, как в тёмной, сырой глубине

Девочка куклу уплывшую ищет.

Стих — ЛАСТОЧКА

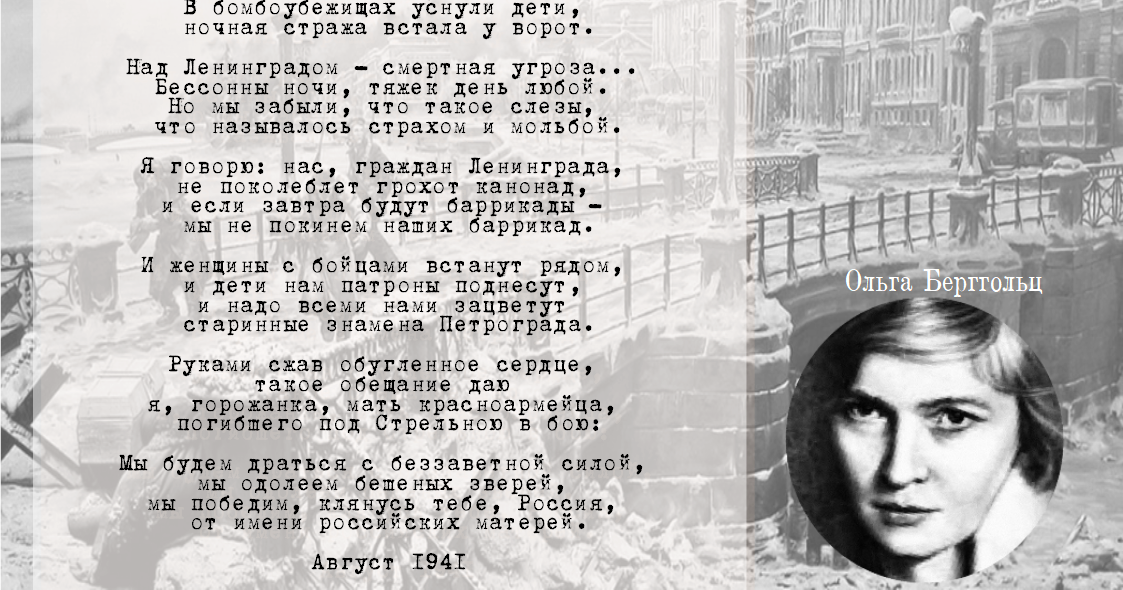

Наверное, не многие знают, что весной 1942 года многие ленинградцы носили на груди жетон — ласточку с письмом в клюве. А в 1945 году Ольга Берггольц написала такое стихотворение:

А в 1945 году Ольга Берггольц написала такое стихотворение:

Сквозь года, и радость, и невзгоды

вечно будет мне сиять одна —

та весна сорок второго года,

в осажденном городе весна.

Маленькую ласточку из жести

я носила на груди сама.

Это было знаком доброй вести,

это означало: «Жду письма».

Этот знак придумала блокада.

Знали мы, что только самолет,

только птица к нам, до Ленинграда,

с милой-милой родины дойдет…

Сколько писем с той поры мне было.

Отчего же кажется самой,

что доныне я не получила

самое желанное письмо?

Чтобы к жизни, вставшей за словами,

к правде, влитой в каждую строку,

совестью припасть бы, как устами

в раскаленный полдень — к роднику.

Кто не написал его? Не выслал?

Счастье ли? Победа ли? Беда?

Или друг, который не отыскан

и не узнан мною навсегда?

Или где-нибудь доныне бродит

то письмо, желанное, как свет?

Ищет адрес мой и не находит

и, томясь, тоскует: где ж ответ?

Или близок день, и непременно

в час большой душевной тишины

я приму неслыханной, нетленной

весть, идущую еще с войны…

О, найди меня, гори со мною,

ты, давно обещанная мне

всем, что было, — даже той смешною

ласточкой, в осаде, на войне…

Стих — ЧАСЫ НА БАШНЕ (Маршак)

Башня есть под Ленинградом,

А на башне — циферблат.

Разорвался с башней рядом

Неприятельский снаряд.

Бил по башне в перестрелке

Частым градом пулемет.

Но ползут по кругу стрелки,—

Время движется вперед!

Под землей лежит в подвале

Сердце башенных часов,

Чтоб его не колебали

Даже звуки голосов.

Управляет ходом терций

И движением секунд

Металлическое сердце,

Крепко вделанное в грунт.

К башне — к Пулковским высотам

Много месяцев подряд

Рвался враг, стремясь к воротам,

Замыкавшим Ленинград.

Но надежен, неизменен

Ход часов и бег минут.

Устоял твой город, Ленин,

А часы идут, идут.

Сбиты вражьи батареи,

Сметены с лица земли.

И на запад мы быстрее

Стрелок времени пошли!

Стих короткий — Как твоё счастье добывалось

Блокада только начиналась,

И дикой смерть ещё казалась

На ленинградской мостовой.

И душу рвущий бомбы вой

Ещё пока что не пугал,

А взрыв снаряда удивлял.

Ещё петровская столица

С недоуменьем смотрит в лица

Своих неловких сыновей,

Что от осколков из людей

В секунду в трупы обратились.

И списки скорбные открылись.

Ещё тепло, ещё не холод,

Ещё людей не косит голод,

Ещё весь ужас впереди.

Но ты, потомок наш, гляди,

Как твоё счастье добывалось,

Какой ценой оно давалось!

Стих — ПАМЯТИ УМЕРШИХ ДЕТЕЙ В БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

Алеют живые гвоздики, пионы,

У бронзовых ног Лениградской мадонны.

Мадонна бессильно дитя поднимает,

Мадонна не плачет — она умирает!

И скорбь её камни заставила плакать!

На сером граните не дождика слякоть…

На сером граните алеют цветы,

Как капельки крови людской доброты!

И музыка рвётся, и рвутся сердца!

К тоске той далёкой, с войной без конца!

Где есть вереница бессильных мадонн,

Где слышим у камня рыданье и стон!

Живые — не плачьте! Живые — живите!

И мирное небо детишкам дарите!

Развеялся мрак блокадных тех дней,

Но боль велика у советских людей!

Стих на конкурс чтецов — Мне снова приснилась блокада (Молчанов)

Мне снова приснилась блокада:

Свечной переулок в снегу,

В начале его баррикада

Таится преградой врагу,

Тропинки в снегу, как траншеи,

К домам полумёртвым ведут,

И я, мальчуган длинношеий,

Из булочной с хлебом иду.

Не гнутся опухшие ноги

И вязнут на каждом шагу.

Всего метров двести дороги,

А я их пройти не могу.

Присев на откосе сугроба,

Я жду — может, слабость пройдёт.

Вдруг рядом из снежного гроба

Замёрзший дистрофик встаёт.

И тянет иссохшую руку:

«Дай хлеба кусочек, пацан!

Ну дай же, как брату, как другу!

Чуть-чуть угости мертвеца!

Я месяц лежал здесь, в сугробе,

Как с дерева сорванный лист,

У смерти в бездонной утробе…

А дома меня заждались.

Наверное, ищут без толку,

Не зная, я мёртв или жив.

Я к ним загляну ненадолго,

А ты за меня полежи.

Я к ним забегу на часочек,

Увижу жену и ребят…

Ну дай же мне хлеба кусочек!

Я им отнесу… от тебя».

Он жёг моё сердце словами,

Он мог бы растрогать весь мир.

Я вынул паёк — мой и мамин —

И долю свою отломил.

Он взял, и гримасой плаксивой

Лицо задрожало его.

Он тихо промолвил: «Спасибо!

Я скоро… На часик всего…

А ты полежи здесь в сугробе,

Вдруг смерть с перекличкой придёт…»

Я дёрнулся в нервном ознобе:

— Так вот что меня ещё ждёт

Сугроб надо мною сомкнулся,

Как склеп, как холодный подвал.

Как медленно «часик» тянулся!

Я ждал и совсем застывал

И вдруг страшный смерти оскал

Увидел… и с криком проснулся.

Я знаю, что тот бы вернулся.

Он братом меня называл.

Стих на конкурс — ПАМЯТИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЕЙ, ПОГИБШИХ НА СТАНЦИИ ЛЫЧКОВО 18 ИЮЛЯ 1941 ГОДА (Молчанов)

Есть места на земле, чьи названия, словно оковы,

Держат в памяти то, что осталось в печальной дали.

Вот таким местом скорби и братства нам стало Лычково –

Небольшое село на краю новгородской земли.

Здесь в июльский безоблачный день сорок первого года

Враг, нагрянув с небес, разбомбил пассажирский состав –

Целый поезд детей Ленинграда, двенадцать вагонов,

Тех, что город хотел уберечь в этих тихих местах.

Кто же мог в Ленинграде в тревожном июне представить,

Что фашисты так быстро окажутся в той стороне,

Что детей отправляют не в тыл, а навстречу войне,

И над их поездами нависнут машины с крестами?..

Им в прицел было видно, что там не солдаты, не пушки,

только дети бегут от вагонов – десятки детей!. .

.

Но пилоты спокойно и точно бомбили теплушки,

Ухмыляясь злорадной арийской усмешкой своей.

И метались по станции в страхе мальчишки, девчонки,

И зловеще чернели над ними на крыльях кресты,

И мелькали средь пламени платьица и рубашонки,

И кровавились детскою плотью земля и кусты.

Глохли крики и плач в рёве, грохоте, «юнкерсов» гуде,

Кто-то, сам погибая, пытался другого спасти…

Мы трагедию эту во веки не забудем.

И фашистских пилотов-убийц никогда не простим.

Разве можно забыть, как детей по частям собирали,

Чтобы в братской могиле, как павших солдат, схоронить?

как над ними, не стыдясь, и мужчины рыдали

И клялись отомстить… Разве можно всё это простить!

На Руси нету горя чужого, беды постороннее,

И беду ленинградцев лычковцы считали своей.

Да кого же убийство детей беззащитных не тронет?

Нету боли страшнее, чем видеть страданья детей.

Вечным сном спять в Лычкове на кладбище

в скромной могиле

Ленинградские дети – далёко от дома и мам.

Но лычковские женщины им матерей заменили.

Отдавая заботы тепло их остывшим телам,

Убирая могилу невинных страдальцев цветами,

Горько плача над ними в дни скорби и славы страны

И храня всем селом дорогую и горькую память

О совсем незнакомых, безвестных, но всё же родных.

И воздвигли в Лычкове на площади, возле вокзала,

Скорбный памятник детям, погибшим в проклятой войне:

Перед рваною глыбою – девочка,

словно средь взрывов, в огне,

В смертном ужасе к сердцу дрожащую руку прижала…

(Говорят, при отливе её капля бронзы слезой побежала

И осталась на левой щеке – до скончания дней.)

А по рельсам бегут поезда. Остановка – Лычково.

пассажиры спешат поглядеть монумент, расспросить,

Врезать в сердце своё страшной повести каждое слово,

Чтобы лычковскую боль все страной не забыть, не простить.

Стих- Ладожский лед

Ладожский лед

Страшный путь!

На тридцатой,

последней версте

Ничего не сулит хорошего…

Под моими ногами

устало хрустеть

Ледяное

ломкое

крошево.

Страшный путь!

Ты в блокаду меня ведешь,

Только небо с тобой,

над тобой

высоко.

И нет на тебе

никаких одежд:

Гол

как

сокол.

Страшный путь!

Ты на пятой своей версте

Потерял для меня конец,

И ветер устал

над тобой свистеть,

И устал

грохотать

свинец…

Почему не проходит над Ладогой

мост?!

Нам подошвы

невмочь

ото льда

отрывать.

Сумасшедшие мысли

буравят мозг:

Почему на льду не растет трава?!

Самый страшный путь

из моих путей!

На двадцатой версте

как я мог идти!

Шли навстречу из города

сотни

детей…

Сотни детей!

Замерзали в пути…

Одинокие дети

на взорванном льду, —

Эту теплую смерть

распознать не могли они сами, —

И смотрели на падающую звезду

Непонимающими глазами.

Мне в атаках не надобно слова

«вперед»,

Под каким бы нам

ни бывать огнем —

У меня в зрачках

черный

ладожский

лед

Ленинградские дети

лежат

на нем.

Стих о Ленинграде — И летели листовки с неба (Елена Рывина, 1942)

И летели листовки с неба

На пороги замерзших квартир:

» Будет хлеб. Вы хотите хлеба?…»

«Будет мир. Вам не снится мир?»

Дети, плача, хлеба просили.

Нет страшнее пытки такой.

Ленинградцы ворот не открыли

И не вышли к стене городской.

Без воды, без тепла, без света.

День похож на черную ночь.

Может, в мире и силы нету,

Чтобы все это превозмочь?

Умирали — и говорили:

— Наши дети увидят свет!

Но ворота они не открыли.

На колени не встали, нет!

Мудрено ли, что в ратной работе

Город наш по-солдатски хорош?..

Петр построил его на болоте,

Но прочнее земли не найдешь.

Стих о блокаде — Трамвай идет на фронт

Холодный. цвета стали,

Суровый горизонт…

Трамвай идет к заставе,

Трамвай идет на фронт.

Фанера вместо стекол,

Но это ничего,

И граждане потоком

Вливаются в него.

Немолодой рабочий —

Он едет на завод,

Который дни и ночи

Оружие кует.

Старушку убаюкал

Ритмичный счтук колес:

Она танкисту-внуку

Достала папирос.

Беседуя с сестрою

И полковым врачом,

Дружинницы — их трое —

Сидят к плечу плечом.

У пояса граната,

У пояса наган,

Высокий, бородатый,-

Похоже, партизан.

Пришел помыться в баньке,

Побыть с семьей своей,

Принес сынишке Саньке

Немецкий шлем-трофей —

И снова в путь-дорогу,

В дремучие снега,

Выслеживать берлогу

Жестокого врага,

Огнем своей винтовки

Вести фашистам счет…

Мелькают остановки,

Трамвай на фронт идет…

Стих о блокаде — За залпом залп. Гремит салют

За залпом залп. Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем цветами пестрыми цветут.

А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока, ни утешать людей не надо.

Их радость слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика, но боль

Заговорила и прорвалась:

На праздничный салют с тобой

Пол-Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе – салют!

Сегодня ленинградцы плачут…

Стих — Я не был на фронте, но знаю

Я не был на фронте, но знаю

Как пули над ухом свистят,

Когда диверсанты стреляют

В следящих за ними ребят,

Как пули рвут детское тело

И кровь алым гейзером бьёт…

Забыть бы всё это хотелось,

Да ноющий шрам не даёт.

Я не был на фронте, но знаю

Сгоревшей взрывчатки угар.

Мы с Юркой бежали к трамваю,

Вдруг свист и слепящий удар…

Оглохший, в дымящейся куртке,

Разбивший лицо о панель,

Я всё же был жив, а от Юрки

Остался лишь только портфель.

Я не был на фронте, но знаю

Тяжелый грунт братских могил.

Он, павших друзей накрывая,

И наши сердца придавил.

Как стонет земля ледяная,

Когда аммонала заряд

могилы готовит, я знаю,

Мы знаем с тобой, Ленинград.

Стих — Люди Ленинграда, вы — герои!

Люди Ленинграда, вы — герои!

Подвиг ваш бесценен на века!

Пусть не будет больше горя.

Никогда, никогда, никогда!

Память о блокаде Ленинграда

С трепетом в сердце храним.

За мужество, силу, отвагу

Ленинградцам спасибо говорим!

КУКЛА

Много нынче в памяти потухло,

а живет безделица, пустяк:

девочкой потерянная кукла

на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов

низко плыл, в равнину уходя…

Теплый дождь шушукался в березах,

но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,

молча шли, без света и воды,

полные внезапной и жестокой,

горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила

и рвалась из материнских рук,—

показалась ей такой красивой

и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,

и толпа, к посадке торопясь,

куклу затоптала у теплушки

в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,

и разлуки не поймет она…

Так хоть этой крохотной потерей

дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:

это не игрушка, не пустяк,—

это, может быть, обломок детства

на железных скрещенных путях.

Памяти ленинградцев-блокадников посвящается

Их 900 ночей у Ленинграда,

Немых от холода и голода, ночей.

Хозяйка смерти — страшная блокада

Седой отметиной пометила людей.

По белу снегу чёрными тенями

Трагедии повозками ползли.

В них матери, полуживые сами,

Свои надежды к кладбищу везли.

На Пискарёвском зелень отступила,

К могилам тропы — из людских костей.

Гробов с землёю всем усопшим не хватило,

И поминальных в храмах не было свечей.

Но город выжил! Вышел из блокады,

На горло ворогам смертельно наступил.

Достоин славы подвиг Ленинграда,

Он — наша память, и наказ живым!

Стих — О блокаде ленинградской

О блокаде ленинградской

Знаю я не из кино.

С теми, кто в могиле братской,

Мог и я лежать давно.

Был и я живою тенью,

Все прозрачней с каждым днем.

Вместе с вами, прометеи,

Жил мальчишкой под огнем.

Мы один вдыхали воздух,

Крошу хлебную деля.

Нас одна зимой морозной

Принимала всех земля.

И в утратах бесконечных

Не теряли мы мечты.

Мы познали человечность

Самой высшей высоты.

В тех, кто выжил — и поныне

Бьется пламенем в сердцах

Наша первая святыня —

Боль блокадного кольца.

Нами жизнями оплачен

Каждый мирный день страны.

До сих пор березы плачут

В дни победные весны.

Стих — Сколько нас осталось — я не знаю

Сколько нас осталось — я не знаю.

Знаю только, что не очень много:

Первою весной, как стало таять,

Повезли трехтонки голоногих…

Видел, как их с лестниц выносили,

Как потом их клали на машины —

Мальчиков, девчонок лунно-синих,

Так и не успевших стать большими.

Помню, как укрыли их брезентом.

Я в окно смотрел на них, немея.

Траурной блокадной киноленты,

Видно, позабыть уж не сумею.

Стих — У нас на лестнице жила девчонка

У нас на лестнице жила девчонка

В десятом номере, с косою золотой.

В ее глаза я, проходя сторонкой,

Заглядывал, смущаясь красотой.

В них раскрывались дивные фиалки,

Она была меня постарше лет на пять.

Со всеми на блокадном катафалке

Уехала на Пискаревку вечно спать.

Стих- Вот когда закончится война

— Вот когда закончится война, —

Катя, мамина сестра, мечтала, —

Испеку пирог, куплю вина,

Всем налью по полному бокалу.

Заведу, как прежде, патефон.

Пусть споет он песню про Катюшу.

Я окно открою, чтобы он

Радостью наполнил людям душу.

— Вот когда закончится война,

Думала, точа свои снаряды, —

Небывало зацветет страна!

Нам другого ничего не надо!

Стих — Я знаю по дыму, где были склады

Я знаю по дыму, где были склады,

По черному дыму в полнеба,

Оставившему Ленинград без еды,

Без самого главного — хлеба.

И тягостный запах в квартире у нас

Я помню — конину варили.

С окопов ее принесли как-то раз —

На Средней Рогатке добыли.

Я помню, как руку схватила мою

Железная ручка дверная —

Как смерть ледяная. Пред нею стою

Пред нею стою

Мальчишкой, что делать не зная.

Не знал я, что это блокада меня

Пожала своею рукою,

Что будет костлявая день ото дня

Стараться меня упокоить…

Стих — Я проснулся в то утро от страха

Я проснулся в то утро от страха.

До войны. Этот сон не забыл.

Под Никольский собор, да с размаху,

Мужики в дверь совали гробы.

Бородатых и потных, и сильных

Видел я. И они, торопясь —

Знатоки! Занимались могильным,

На меня все глядели, косясь.

А в глазах их смертельный был холод,

В их старании — радостный пыл.

Я тогда и не ведал, что голод

Будет ждать нас у братских могил.

В шкаф зеркальный смотрел я в испуге

На себя, на мальчишку, хотел

Догадаться, какие ждут муки,

Если сон вдруг такой прилетел.

БЛОКАДА

Нам, живущим, не понять,

Что чувствовал ребёнок, угасая,

Везя на санках умершую мать

И губы от бессилия кусая…

Звучат сирены, метронома звук

Тревожит память деточек блокадных:

Им выпало без счёта адских мук,

Труда для фронта без речей парадных,

Им выпало, но люди не сдались,

Не сдался город, взрослые и дети!

Их памяти, живущий, поклонись

И расскажи – пусть помнят!- нашим детям.

Как странно…мне больше не хочется есть…и ноги совсем не болят…Нет…нужно подняться…хотя бы присесть…ведь я это мой Ленинград.Пока я живая, живет город мой, зажатый в блокадном кольце.И мама живая, и братик живой… замерзший на нашем крыльце…Сквозь окна разбитые падает снег, паркет укрывая ковром.Я верю, что к счастью придет человек, но все это будет потом…Потом…через время и снежную мглу, пройдя по дороге смертей…А может быть я насовсем не умру? Уйду просто к маме своей?Нет, нужно подняться, нельзя мне лежать, ведь я это мой Ленинград!Нельзя нам сдаваться…как хочется спать…укутавшись в снежный наряд…Уже третий год мы в блокадном плену: бомбежки, разруха и смерть…За что ты нам, боже, придумал войну? За что я должна умереть?!Опять мне приснился загадочный сон: стою я одна над Невой,И вижу, как чайка мне машет крылом и манит меня за собой.Потом вдруг взметнулась она в небеса и скрылась в седых облаках…И мамины были у чайки глаза…любовь в них, забота и страх. Немного посплю и схожу за водой…чуть-чуть только сон досмотрю…Нет силы бороться…прости город мой…и помни: тебя я люблю…А. Гурков

Немного посплю и схожу за водой…чуть-чуть только сон досмотрю…Нет силы бороться…прости город мой…и помни: тебя я люблю…А. Гурков

Сколько их: кто не дожил, не дошел?

Нет даже лиц. Синим химическим карандашом

Девять страниц.

Голод блокады писал без затей

Буквы свои.

Девять страниц — только даты смертей

Целой семьи.

Это потом в полевых вещмешках

Их принесут

На просоленных солдатских плечах

В Нюрнбергский суд.

Это потом поверять дневникам

Станут мечты

Девочки в городе, где по утрам

Сводят мосты.

…Чтоб никогда не глушил в небе вой

Пение птиц,

Ты с непокрытой прочти головой

Девять страниц.

Блокадный дневник Тани Савичевой —Скачать

Стихи о блокаде для детей – читать о подвиге Ленинграда

Современные школьники в большинстве своем знают о Великой Отечественной Войне лишь отрывочно, ведь поколение, пережившее ужасы кровавых боев, неумолимо уходит. Стихи о блокаде для детей, написанные её участниками, навек останутся напоминанием о том, что страшное время, смерти и лишения не должны повториться.

Стихи о блокаде для детей, написанные её участниками, навек останутся напоминанием о том, что страшное время, смерти и лишения не должны повториться.

Холодный, цвета стали,

Суровый горизонт –

Трамвай идет к заставе,

Трамвай идет на фронт.

Фанера вместо стекол,

Но это ничего,

И граждане потоком

Вливаются в него.

Немолодой рабочий –

Он едет на завод,

Который дни и ночи

Оружие кует.

Старушку убаюкал

Ритмичный шум колес:

Она танкисту-внуку

Достала папирос.

Беседуя с сестрою

И полковым врачом,

Дружинницы – их трое –

Сидят к плечу плечом.

У пояса граната,

У пояса наган,

Высокий, бородатый –

Похоже, партизан,

Пришел помыться в баньке,

Побыть с семьей своей,

Принес сынишке Саньке

Немецкий шлем-трофей –

И снова в путь-дорогу,

В дремучие снега,

Выслеживать берлогу

Жестокого врага,

Огнем своей винтовки

Вести фашистам счет…

Мелькают остановки,

Трамвай на фронт идет.

Везут домохозяйки

Нещедрый свой паек,

Грудной ребенок – в байке

Откинут уголок –

Глядит (ему все ново).

Гляди, не забывай

Крещенья боевого, –

На фронт идет трамвай.

Дитя! Твоя квартира

В обломках. Ты – в бою

За обновленье мира,

За будущность твою.

Сотый день

Вместо супа – бурда из столярного клея,

Вместо чая – заварка сосновой хвои.

Это б всё ничего, только руки немеют,

Только ноги становятся вдруг не твои.

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,

И глухие удары пойдут невпопад…

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.

Не смолкай! Ведь на наших сердцах – Ленинград.

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,

Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!

…Сотый день догорал. Как потом оказалось,

Впереди оставалось ещё восемьсот.

***

Салют над Лениградом

За залпом залп.

Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы

Тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Ни утешать людей не надо.

Их радость

Слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика,

Но боль

Заговорила и прорвАлась:

На праздничный салют

С тобой

Пол-Ленинграда не поднялось.

Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе –

Салют!

Сегодня ленинградцы

Плачут…

***

Блокада

Чёрное дуло блокадной ночи…

Холодно,

холодно,

холодно очень…

Вставлена вместо стекла

картонка…

Вместо соседнего дома –

воронка…

Поздно.

А мамы всё нет отчего-то…

Еле живая ушла на работу…

Есть очень хочется…

Страшно…

Темно…

Умер братишка мой…

Утром…

Давно…

Вышла вода…

Не дойти до реки…

Очень устал…

Сил уже никаких…

Ниточка жизни натянута тонко…

А на столе –

на отца похоронка…

***

Голос Родины

Голос Родины, голос России

Были годы горя и утрат,

Был в кольце блокады Ленинград…

Голос Родины, голос России

Над землею гремел, как набат.

Я слышал твой голос, Родина,

Под обстрелом, в окопах, в огне:

«Не забывай о пройденном,

Помни о завтрашнем дне!»

Я слышал твой голос сквозь тучи…

Шла усталая рота вперёд…

Солдат становится бесстрашным и могучим,

Когда его Россия позовёт.

Наш народ – мыслитель и поэт.

Ярче звёзд открытий наших свет…

Голос Родины, голос России –

В чётких ритмах стихов и ракет.

Я слышу твой голос, Родина,

Он как свет, он как солнце в окне:

«Не забывай о пройденном,

Думай о завтрашнем дне!»

Мы слышим твой голос певучий,

Он нас всех за собою ведёт,

И ты становишься бесстрашным и могучим,

Когда тебя Россия позовёт.

Алым звёздам верит шар земной,

Мы всегда за правду примем бой.

Голос Родины, голос России –

Это Ленина голос живой.

Я слышу твой голос, Родина,

Он звучит, он пылает во мне:

«Не забывай о пройденном,

Помни о завтрашнем дне!»

Пусть наша дорога все круче,

Мы сквозь грозы уходим в полёт –

Народ становится бесстрашным и могучим,

Когда его Отчизна позовёт!

***

Птицы смерти

Птицы смерти в зените стоят.

Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг – он дышит,

Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне

Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!»

До седьмого доходят неба…

Но безжалостна эта твердь.

И глядит из всех окон — смерть.

И стоит везде на часах

И уйти не пускает страх.

***

Блокадница

Война, блокада, санный путь,

Бредет старуха за водицей.

Шаль прикрывает плат и грудь.

А взгляд ночами этот снится.

Дорога длинная к Неве –

Полжизни прямо и обратно.

Все предоставлено судьбе,

И добредет ли непонятно.

Слеза от холода бежит,

По изможденной черной коже.

Она голодна, не спешит,

Быстрей она уже не может.

Ведет тропинка через мост,

Чернеет трупик из сугроба.

Для многих здесь такой погост,

А вон и два! Замерзли оба.

А дома холод, пустота…

В буржуйке дотлевает пепел.

Сгорела мебель. Нищета.

Лишь лик вождя все так же светел.

А завтра хлебушка дадут,

Но добредет ли, я не знаю,

Но знаю, выстоят! Сомнут, –

Фашистов эту злую стаю!

***

8 сентября 1941

8 сентября, обычный день недели,

Начало осени, красивое и яркое,

Сентябрьский ветерок, и голуби летели,

И лес к себе манил людей подарками,

И тишиной, и свежестью дыхания.

Привычно занималось утро раннее…

Так было до того или потом,

Но в этот год беда стучалась в дом.

В том 41-ом памятном году

Железным обручем сковало красоту,

Безжалостный, губительный охват,

Жизнь ленинградцев превративший в ад, –

БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять,

Что чувствовал ребёнок, угасая,

Везя на санках умершую мать

И губы от бессилия кусая…

Звучат сирены, метронома звук

Тревожит память деточек блокадных,

Им выпало без счёта адских мук,

Труда для фронта без речей парадных,

Им выпало, но люди не сдалИсь,

Не сдался город, взрослые и дети!

Их памяти, живущий, поклонись

И расскажи – пусть помнят! – нашим детям.

Многие приведенные стихи о блокаде Ленинграда подойдут для учеников начальной школы, ведь они написаны простым и понятным языком: часть авторов сами были детьми в оккупированном городе. Длилось то жуткое время мучительных 900 дней. Про карточки на еду слышали все, но вообразить, какой мизер по ним выдавался, может не каждый. Например, на ребенка полагалось 125 граммов хлеба и 1 ложка крупы в сутки, которых катастрофически не хватало и каждый день сотни людей умирали от голода. Сейчас дети купаются в изобилии сладостей, а их сверстники долгими блокадными зимами мечтали хотя бы о черством сухарике.

Например, на ребенка полагалось 125 граммов хлеба и 1 ложка крупы в сутки, которых катастрофически не хватало и каждый день сотни людей умирали от голода. Сейчас дети купаются в изобилии сладостей, а их сверстники долгими блокадными зимами мечтали хотя бы о черством сухарике.

Даже короткие стихи про блокаду, которые обязательно стоит прочитать каждому, могут передать детям атмосферу жутких лишений и потерь. И ту невыразимую словами радость, которую испытали выжившие жители после прорыва блокадного кольца.

Пять поэтов в блокадном Ленинграде

Геннадий Гор

Дмитрий Максимов

Сергей Рудаков

Владимир Стерлигов

Павел Зальцман

Переведено Чарльз Суэнк, Ананд Диббл, Бен Фелкер-Куинн, Эйнсли Морс, Юджин Осташевский, Ребека Смит, Джейсон Вагнер, Матвей Янкелевич

Отредактировано

Полина Барскова

Илья Кукулин, автор

ПОЭЗИЯ, ПЕРЕВОД |

18 долларов

$16,20

ноябрь 2016 г.

Здесь смеялась лошадь и время ограничено,

Река вошла в дома.

Вот папа был мамой

А мама мычала.

Внезапно выходит дворник,

Он идет налево.

Он держит бревна.

Годы пинает,

Спящих в окно выбрасывает.

Мужики сидят

И едят мыло.

Пьют невскую воду,

Глотают траву после…

Девушка писает стоя

Туда, где недавно гуляла.

Там, где бродит пустая весна,

Где бродит весна.

[Геннадий Гор, пер. Бен Фелькер-Куинн, Евгений Осташевский и Матвей Янкелевич]

В сошедшем с ума мире отказ от общепринятого смысла

Чарльз Бернштейн

был концептуальной необходимостью.

В этой антологии представлена группа писателей и литературный феномен, который вот уже 70 лет неизвестен даже российскому читателю, окутанный исторической амнезией. Геннадий Гор, Павел Зальцман, Дмитрий Максимов, Сергей Рудаков и Владимир Стерлигов написали эти произведения в 1942, в самую суровую зиму блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.). В разительном контрасте с санкционированной государством героической поэзией «Блокады», в которой стоическое тело образцового гражданина торжествует над смертью, собранные здесь стихи показывают блокадника (

, блокадник ) как слабое и отчаянное воплощение Иова. Эти поэты написали in situ о голодной болезни, безумии, каннибализме и проституции вокруг себя — темы, настолько табуированные в те самые советские времена, что они и не думали публиковать. Более того, формальное честолюбие и мрачный авангардизм этого сверхъестественного произведения соответствуют его ужасающему содержанию, порождая «бедный» язык, который только и может отразить всю глубину страданий и психологического разрушения, пережитых жертвами той исторической катастрофы.

Геннадий Гор, Павел Зальцман, Дмитрий Максимов, Сергей Рудаков и Владимир Стерлигов написали эти произведения в 1942, в самую суровую зиму блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.). В разительном контрасте с санкционированной государством героической поэзией «Блокады», в которой стоическое тело образцового гражданина торжествует над смертью, собранные здесь стихи показывают блокадника (

, блокадник ) как слабое и отчаянное воплощение Иова. Эти поэты написали in situ о голодной болезни, безумии, каннибализме и проституции вокруг себя — темы, настолько табуированные в те самые советские времена, что они и не думали публиковать. Более того, формальное честолюбие и мрачный авангардизм этого сверхъестественного произведения соответствуют его ужасающему содержанию, порождая «бедный» язык, который только и может отразить всю глубину страданий и психологического разрушения, пережитых жертвами той исторической катастрофы.

Полина Барскова, русскоязычная поэтесса и блокадник, отредактировала этот том по архивным материалам.

Written in the Dark был назван AATSEEL (Ассоциацией американских преподавателей славянских и восточноевропейских языков) лучшим литературным переводом на английский язык в 2017 году.

Об авторах

Геннадий Гор (1907–1981), родившийся в царской тюрьме, в 1930-е годы принадлежал к авангардистским кругам Ленинграда, но подвергся остракизму за свой «формалистический» роман «Корова ». После Блокады и возвращения из эвакуации в Алма-Ату он стал известным ученым, собирателем искусства северных народов, писателем-фантастом. Он был известен в Ленинграде как искусствовед и наставник молодых писателей.

Дмитрий Максимов (1904-1987), известный филолог и специалист по русской поэзии начала ХХ века. Будучи молодым поэтом, он обсуждал свои произведения с Николаем Заболоцким и Константином Вагиновым, писателями, близкими к кругу ОБЭРИУ. В конце жизни он издал в Швейцарии свою единственную книгу стихов под псевдонимом Игнатий Карамов.

Будучи молодым поэтом, он обсуждал свои произведения с Николаем Заболоцким и Константином Вагиновым, писателями, близкими к кругу ОБЭРИУ. В конце жизни он издал в Швейцарии свою единственную книгу стихов под псевдонимом Игнатий Карамов.

Сергей Рудаков (1909-1944), филолог и поэт, друг Осипа Мандельштама во время его воронежской ссылки. Проведя блокадную зиму в Ленинграде, он погиб в бою. Он был другом и родственником Константина Вагинова.

Владимир Стерлигов (1904-1973), художник круга Казимира Малевича, один из лидеров ленинградского авангарда. Он был близким другом лидеров ОБЭРИУ Даниила Хармса и Александра Введенского, сына которого он крестил.

Павел Зальцман (1912-1985), художник, принадлежал к кругу Павла Филонова, одного из лидеров ленинградского авангарда. Большую часть жизни проработал на киностудиях сначала в Ленинграде, затем в Алма-Ате.

Похвала

Собранные здесь тексты представляют собой замечательный, ошеломляющий открытие.

Эмили Ван Бускирк, Университет РутгерсаЭто не только потому, что неофициальный, настольный стихи в этой книге были скрыты и неизвестны до совсем недавно. Их выживание было крайне маловероятным, и их передача здесь – что-то вроде чуда. Эти стихи толкают модернистскую поэзию в новых направлениях.

В мире, сошедшем с ума — более миллиона погибло в Нацистская осада Ленинграда — отказ от общепринятого смысла было концептуальной необходимостью. Написано в темноте полно остроумие, висельный юмор и язвительная смелость с накладками сюрреализма, футуризма, акмеизма, символизма и абсурд. Борьба с судьбой, которая бросает вызов логике, поэзии становится необходимой мерой против темноты, подобно искры от двух палок дерева, создавая огонь, который согревает даже в апокалипсис.

Чарльз Бернштейн, Пенсильванский университет

…Написанное во тьме воплощает в себе боль и утрату эпохи, которых достигают немногие исторические и литературные произведения.

Алекс Ниеми, литературный журнал ExchangesКаждый акт письма кажется преднамеренным, ставя под сомнение его функцию в рамках более крупной борьбы времени.

Те, кто интересуется русской литературой, особенно русской довоенный авангард, будет очарован Written in the Dark. Уродливый Duckling Presse оказала нам большую услугу, предоставив нам эти исторические стихи, которые, к сожалению, остаются слишком своевременными.

Джон Брэдли, Rain Taxi

Барскова выносит на свет Запада потрясающую подборку давно сокрытых стихов… Эти наследники русского авангарда жестоко рвут на части и пушкинские сказочные стихи, и песенный марш советской детской литературы, и даже сам русский язык…

Еженедельник издателя

Чтение о чужой травме, стихотворение за стихотворением, страница за страницей, может притупить наши чувства.

Петр Флорчик, LA Review of BooksНо эти поэты каждой строкой потрясают нас заново, заставляя нас дожить до ужаса… Новый язык создает новый смысл и для тех, кто писал эти стихи, и, что, может быть, даже важнее, для нас, которые могут использовать этот смысл с пользой. , извлекая уроки из того, что произошло.

О переводчиках

Чарльз Суонк окончил Хэмпширский колледж, где изучал литературу, перевод и русский язык. Он живет и работает в западном Массачусетсе.

Ананд Диббл родился и вырос в Пенсильвании. Он изучал русский язык и художественный перевод в Хэмпширском колледже под руководством Полины Барсковой и провел год в Санкт-Петербурге, обучаясь в Смольном институте, где его поведение и письмо проверял Аркадий Драгомощенко. В настоящее время живет в Киеве, где днем ведет блог о технологиях, а ночью пишет стихи. Ранее он был опубликован в Амперсанд Обзор.

Бен Фелкер-Куинн изучал русский язык и художественный перевод в Хэмпширском колледже, когда работал над поэзией Мандельштама, Введенского и Бродского. Он живет в Пенсильвании.

Он живет в Пенсильвании.

Эйнсли Морс занимается переводами русской и (бывшей) югославской литературы 20-го и 21-го веков с 2006 года. Она преподает русский язык и литературу в Дартмутском колледже. Предыдущие публикации UDP включают совместный перевод Всеволода Некрасова (с Белой Шаевич, UDP 2013) и Холин 66: Дневники и стихи (тоже совместно с Шаевичем, 2017). Другие недавние переводы включают фарсовую советскую пастораль За Тулой Андрея Егунова и сборник теоретических эссе блестящего формалиста Юрия Тынянова. На подходе жуткая модернистская проза Константина Вагинова и ряда современных русских поэтесс.

Фото: Михаил Лемхин Евгений Осташевский (Ленинград, 1968) вырос в Нью-Йорке, живет в Берлине. Его последняя глава – Чувственные сонеты (Clinic Publishing). В его последнем полнометражном сборнике стихов «Пират, который не знает ценности числа Пи » (NYRB) обсуждаются миграция, перевод и письмо на втором языке, практикуемые пиратами и попугаями. Переведенный на немецкий язык Ульяной Вольф и Моникой Ринк как Der Pirat, der von Pi den Wert nicht kennt, он получил Международную поэтическую премию города Мюнстер в 2019 году и стал предлогом для мини-оперы Люсии Ронкетти на Венецианской биеннале. . Его предыдущие книги включают Жизнь и мнения DJ Spinoza (UDP) и Iterature (UDP). Как переводчик с русского, работает в основном с ОБЭРИУ, подпольным кружком 1920-1930-х годов, возглавляемым Даниилом Хармсом и Александром Введенским. Он редактировал первый англоязычный сборник их сочинений под названием ОБЭРИУ: Антология русского абсурдизма (Северо-Западный). Его сборник стихов Александра Введенского An Invitation for Me to Think (NYRB) , с участием Матвея Янкелевича получил в 2014 году Национальную премию за перевод Американской ассоциации литературных переводчиков. В настоящее время он готовит вместе с Дэниелом Меллисом издание Tango with Cows, книга визуальной поэзии русского футуриста Василия Каменского 1913 года, которая будет выпущена UDP в 2021 году.

Переведенный на немецкий язык Ульяной Вольф и Моникой Ринк как Der Pirat, der von Pi den Wert nicht kennt, он получил Международную поэтическую премию города Мюнстер в 2019 году и стал предлогом для мини-оперы Люсии Ронкетти на Венецианской биеннале. . Его предыдущие книги включают Жизнь и мнения DJ Spinoza (UDP) и Iterature (UDP). Как переводчик с русского, работает в основном с ОБЭРИУ, подпольным кружком 1920-1930-х годов, возглавляемым Даниилом Хармсом и Александром Введенским. Он редактировал первый англоязычный сборник их сочинений под названием ОБЭРИУ: Антология русского абсурдизма (Северо-Западный). Его сборник стихов Александра Введенского An Invitation for Me to Think (NYRB) , с участием Матвея Янкелевича получил в 2014 году Национальную премию за перевод Американской ассоциации литературных переводчиков. В настоящее время он готовит вместе с Дэниелом Меллисом издание Tango with Cows, книга визуальной поэзии русского футуриста Василия Каменского 1913 года, которая будет выпущена UDP в 2021 году. Он также редактировал и со-переводил сборники современных русских поэтов Дмитрия Голынко, Как это получилось ( UDP) и «Потемнение » Аркадия Драгомощенко: Избранные стихи (Уэслиан).

Он также редактировал и со-переводил сборники современных русских поэтов Дмитрия Голынко, Как это получилось ( UDP) и «Потемнение » Аркадия Драгомощенко: Избранные стихи (Уэслиан).

Ребекка Смит — писатель, редактор и переводчик из Нью-Йорка.

Джейсон Вагнер вырос в гамаке на болотах Северной и Центральной Флориды. Изучал русскую литературу в Хэмпширском колледже. Осенью он приступит к обучению в аспирантуре Мичиганского университета.

Фото предоставлено: Элли Га Матвей Янкелевич является одним из основателей редакционного коллектива Udly Duckling Presse и курирует серию восточноевропейских поэтов UDP с 2002 года, а также является соредактором 6×6 (2000-2017) . Его последняя книга стихов – Some Worlds for Dr. Vogt (Черный квадрат). Его совместный перевод (с Евгением Осташевским) книги Александра Введенского «Приглашение к размышлению » (NYRB Poets) получил Национальную премию за перевод. Его переводы Даниила Хармса были собраны в Сегодня я ничего не писал: Избранные произведения Даниила Хармса (Ардис/Оверлук). Он был награжден стипендиями от Национального фонда искусств, Нью-Йоркского фонда искусств и Национального фонда гуманитарных наук. Он преподает перевод и книжное искусство в Школе искусств Колумбийского университета.

Его переводы Даниила Хармса были собраны в Сегодня я ничего не писал: Избранные произведения Даниила Хармса (Ардис/Оверлук). Он был награжден стипендиями от Национального фонда искусств, Нью-Йоркского фонда искусств и Национального фонда гуманитарных наук. Он преподает перевод и книжное искусство в Школе искусств Колумбийского университета.

О редакции

Полина Барскова — поэт и ученый, автор двенадцати сборников стихов и двух книг прозы на русском языке. Ее сборник творческой документальной литературы «Живые картинки» получил премию Андрея Белого в 2015 году и готовится к выходу на немецком языке с Suhrkamp Verlag и на английском языке с NYRB. Редактировала сборник стихов «Блокада Ленинграда» 9.0135 Написано в темноте (UDP) и имеет три сборника стихов, опубликованных в английском переводе: Этот плачевный город (Tupelo Press), Зоопарк зимой (Melville House) и Relocations (Zephyr Press). Преподавала в Хэмпширском колледже, Амхерст-колледже и Смит-колледже. В 2021 году она будет преподавать русскую литературу в Калифорнийском университете в Беркли.

В 2021 году она будет преподавать русскую литературу в Калифорнийском университете в Беркли.

Об авторах

Фото: Николай СимоновскийИлья Кукулин, литературовед и культуролог, автор Машины шумного времени: как советский монтаж стал эстетическим приемом неофициальной культуры Восточной Европы к культурным практикам внутренней колонизации России. Его статьи о русской литературе публиковались в США, России, Германии, Норвегии, Китае, Литве и Армении. В Москве — доцент кафедры культурологии Национального исследовательского университета, старший научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, старший научный сотрудник Школы повышения квалификации. Кандидат гуманитарных наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. р-н

В новостях

Ссылки

https://www.aatseel.org/about/prizes/recent-recipients/book-prize-winners-for-2017

Сведения о публикации

ISBN: 978-1-937027-57-5

Торговля в мягкой обложке

В идеальном переплете. 160 стр., 5 x 7 в

160 стр., 5 x 7 в

Дата публикации: 01 ноября 2016 г.

Распространение: СПД

Серия: Eastern European Poets Series #38

Ленинград в Литературе

Из дневника Тани Савичевой

From

Sign and Sight :Использование мною слова «ад» в отношении блокадного Ленинграда, и особенно первой блокады зимой 1941-1942 годов, ни в коем случае не метафорично. Если где-то и существует ад, то он должен быть в буквальном смысле таковым: вечный холод, мрак, неузнаваемые обрывки музыки и новостей, льющиеся из громкоговорителей, многочасовые пешие марши на основном транспортном средстве блокады — детских коньках. Замерзшие трупы валяются на обочинах. А дома трупы членов семьи, которых не могли хоронить целыми днями (разумеется, остальные члены семьи старались израсходовать свои продуктовые карточки).

…

Конечно, в аду было произведено много литературы! Большинство писателей, оставшихся в городе (многие из них были эвакуированы за город), были мобилизованы и привлечены к работе в военных газетах и радио.

Она приехала, уже пьяная, и, не успев даже снять пальто, попросила: «А ну-ка, покажите мне, где вы в эти дни пытаете людей!»Это было единственное подходящее средство для простых людей, находящихся в осаде. По радио передавались не только новости, музыка и выступления лидеров Коммунистической партии, но также стихи и репортажи. Ряд поэтов, читавших вслух свои стихи по ленинградскому радио, приобрели поразительную популярность. Возьмите Ольгу Берггольц (1919-1975), которая, будучи молодой поэтессой и верной коммунисткой в 30-е годы, нанесла значительный ущерб, обвинив своих коллег в прессе, например, в том, что они «враги». Естественно, это не помешало ей самой попасть в тюрьму в 1938 году. Ее муж, поэт Борис Корнилов, был расстрелян, а на допросе она потеряла будущего ребенка. В 1939 году Берггольц была освобождена органами НКВД и реабилитирована, вступила в партию и продолжила свою карьеру. Во время блокады ее чтили как святую за огромную эмоциональную силу ее поэзии, которая сделала ее неприкосновенной после войны. Она сильно пила и прославилась на весь город своей болтовней. Однажды ее пригласили в качестве почетного гостя в штаб-квартиру КГБ на Литейном проспекте для чтения стихов.

Как и многие другие произведения, написанные во время блокады, стихи Берггольца вряд ли можно назвать блокадной поэзией . Это стихи (а также обрывки прозы) об осаде , тексты, пытающиеся рационализировать непостижимость мира и придать людям смелости или, по крайней мере, дать какое-то объяснение. В этом смысле они напоминают стихи радиопоэтов, призывающих народ к стойкости, и тихие, отчаянные «частные описания» блокадных будней. Возьмем, к примеру, стихотворение Натальи Крандиевской-Толстой (1888–1919 гг.).63), поэтесса и бывшая жена известного советского писателя Алексея Толстого. В ней рассказывается, как люди ведрами набирали воду из рек и каналов: «Привяжем ведра к детским конькам, / И наберём воды / — за мостом крутая горка, / Осторожней, взбираясь на неё… (…) Метель кружит. над Невой, / в белых перьях, в серебре, / так мы получили нашу воду / 200 лет назад, при царе Петре.