Грамматический строй речи в средней группе: Картотека дидактических игр по формированию грамматического строя речи детей старшевого дошкольного возраста

Картотека дидактических игр по формированию грамматического строя речи детей старшевого дошкольного возраста

Картотека дидактических игр по формированию грамматического строя речи детей среднего дошкольного возраста

ПОДБЕРИ ПРИЗНАК

Цель: учить согласовывать прилагательные с существительными.

Ход игры: воспитатель называет слово и задаёт вопросы (какой? какая? какие? какое?), ребёнок отвечает.

Куртка (какая?) – красная, теплая, зимняя…

Сапоги (какие?) – коричневые, удобные, теплые…

Шарф (какой?) – пушистый, вязанный…

Перчатки (какие?) – кожаные, белые…

Шляпа (какая?) – черная, большая…

Туфли (какие?) – осенние, красивые…

Платье (какое?) – новое, нарядное, зеленое…

Рубашка (какая?) – белая, праздничная….

Шуба (какая?) – меховая, теплая…

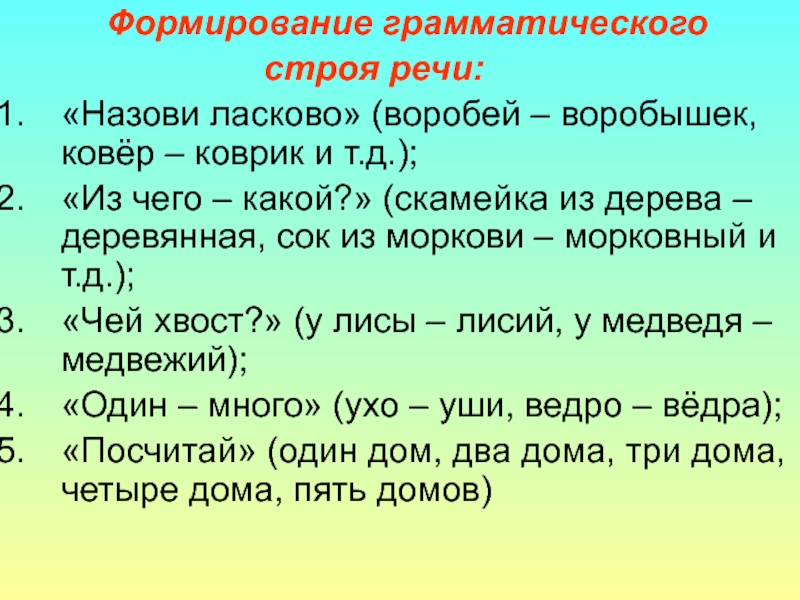

НАЗОВИ ЛАСКОВО

Цель: учить детей образовывать слова при помощи уменьшительное- ласкательных суффиксов.

Оборудование: мяч

Ход игры: воспитатель произносит фразу и бросает мяч ребенку. Предложите ребенку вернуть вам мяч и изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково.

Шуба теплая – шубка тепленькая

Лиса хитрая – лисичка хитренькая

Заяц белый – зайчик беленький

Сапоги чистые – сапожки чистенькие

Ветка короткая – веточка коротенькая

Шишка длинная – шишечка длинненькая

Ворона черная – вороненок черненький

Снег белый – снежок беленький.

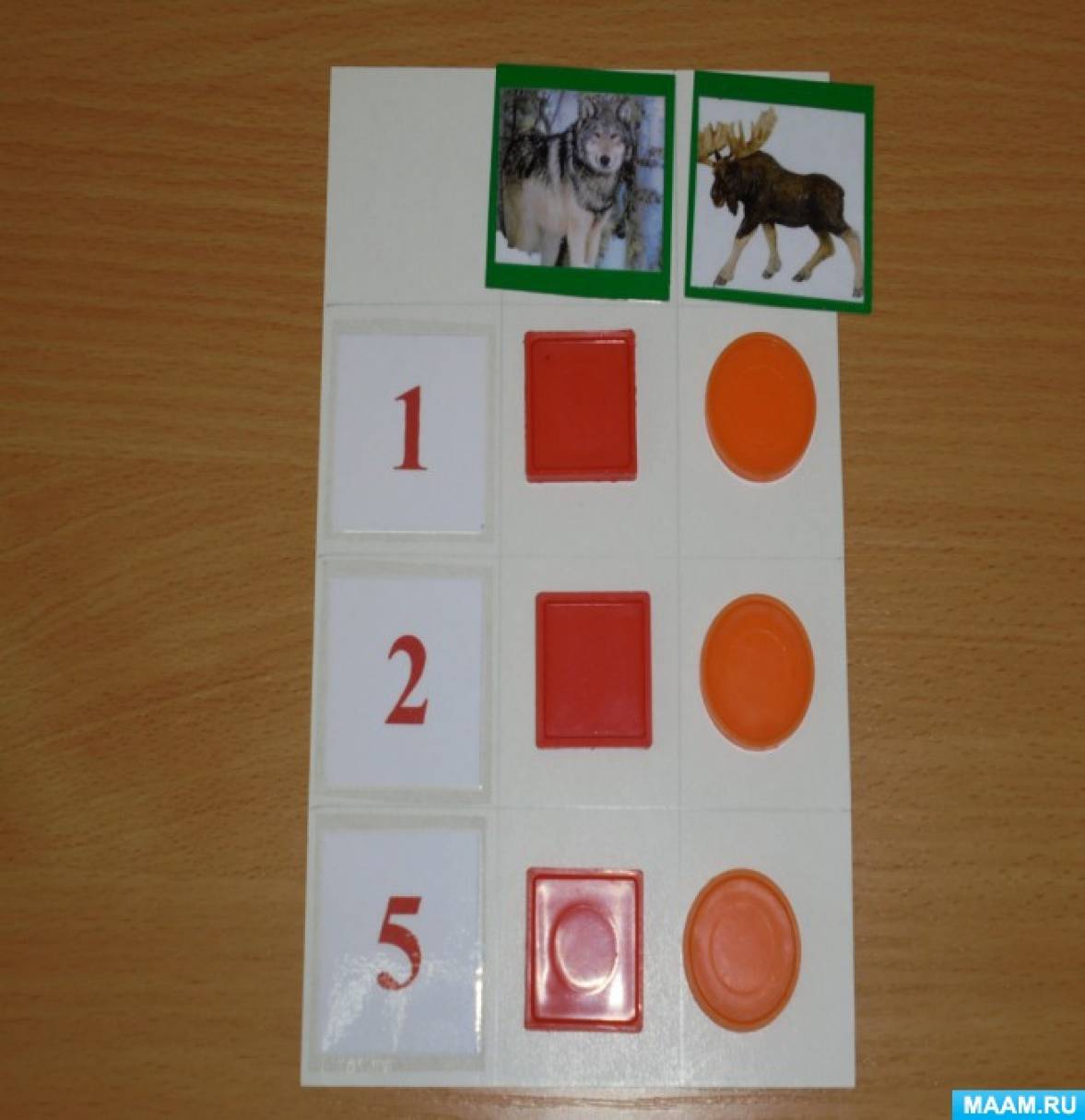

ПОСЧИТАЙ

Цель: упражнять в согласовании существительных с числительными 1-2-5.

Ход игры

: воспитатель называет один предмет, дети отвечают, как будет звучать 1-2-5 предметов.

Один мяч, два мяча, пять мячей.

Одна кукла, две куклы, пять кукол.

Одно облако, два облака, пять облаков.

КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ?

Цель: закрепить умение соотносить предмет и его признак. Закрепить согласование прил. с сущ. в роде, числе.

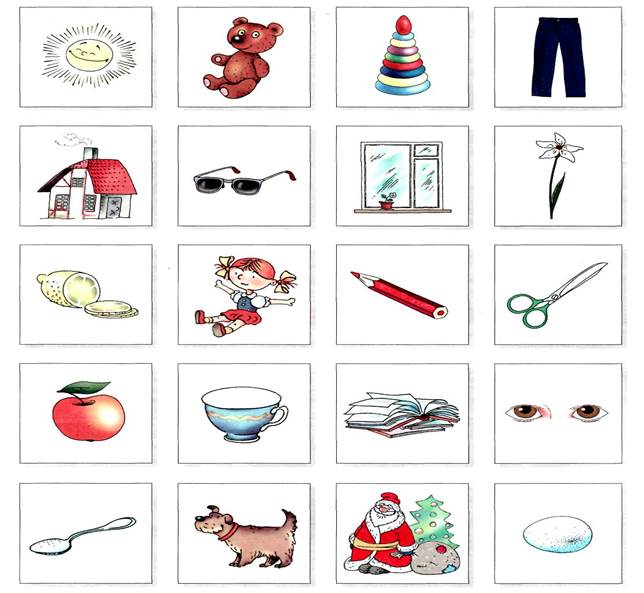

Материал: картинки с изображением дерева, гриба, пня, солнца, девочки, корзинки, картинки – символы качества предметов.

Ход игры: в центре -картинки с изображением предметов, отдельно – символы качеств. Детям предлагается найти предметы, к которым можно задать вопрос «какой?» и ответить на вопрос, подбирая символы качеств. (Пень –какой? Пень низкий, твердый, круглый и т.д.). Аналогична работа с предметами женского и среднего рода.

УЗНАЙ ПО ОПИСАНИЮ

Цель: учить составлять описательные загадки о ягодах, фруктах и т. д.

д.

Ход игры: воспитатель просит детей самостоятельно составить описательную загадку о ягодах или фруктах: «Овальный, твердый, желтый, кислый, кладут в чай» (Лимон).

ГДЕ НАЧАЛО РАССКАЗА?

Цель: учить передавать правильную временную и логическую последовательность рассказа с помощью серийных картинок.

Ход игры: ребенку предлагается составить рассказ опираясь на картинки. Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать сюжет, от начала до конца. По каждой картинке ребёнок составляет одно предложение и вместе они соединяются в связный рассказ.

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цель: формировать умение подбирать родственные слова, образованные от слова гриб, в соответствии со смыслом стихотворения.

Материал: текст стихотворения.

Как-то раннею порой вдруг полился дождь…грибной.

И из дома в тот же миг в лес отправился … грибник.

Чтобы принести улов, взял корзину для… грибов.

Долго шёл он в глушь лесную – поляну там искал… грибную.

Вдруг под ёлочкой на кочке видит маленький… грибочек.

И обрадовался вмиг наш удачливый… грибник.

Как ему не веселиться, если здесь в земле… грибница!

Стал заглядывать под ёлки, под берёзы и дубы,

Собирать в свою корзину все съедобные…

А когда собрал их много, то отправился домой,

И мечтал он всю дорогу, как он сварит суп… грибной.

Много он собрал грибов, и грибочков, и грибков,

А тому, кто долго ищет, попадётся и… грибище!

РАЗДЕЛИ НА ГРУППЫ

Цель: закреплять умение пользоваться притяжательными местоимениями и разделять слова по родовым признакам.

Материал: карточки с картинками грибов; две корзинки.

Ход игры: воспитатель предлагает детям из банка предметных картинок выбрать грибы, про каждый из которых можно сказать «он мой» и положить в одну корзинку. В другую – положить картинки с грибами, про каждый из которых можно сказать «она моя».

БЛИЗКИЕ СЛОВА

Цель: формировать умение подбирать синонимы к словам. Развивать точность выражения мыслей при составлении предложений.

Материал: Фишки.

Осенью дни пасмурные,… серые, унылые…

Осенью часто погода бывает холодной,… ветреной, дождливой…

Осенью настроение грустное,… печальное, тоскливое…

Осенью дожди частые,… холодные, проливные…

Небо покрывают серые тучи,… тёмные, дождевые…

В начале осени бывают ясные дни,… безоблачные, светлые…

Поздней осенью на улице холодно,… пасмурно, ветрено…

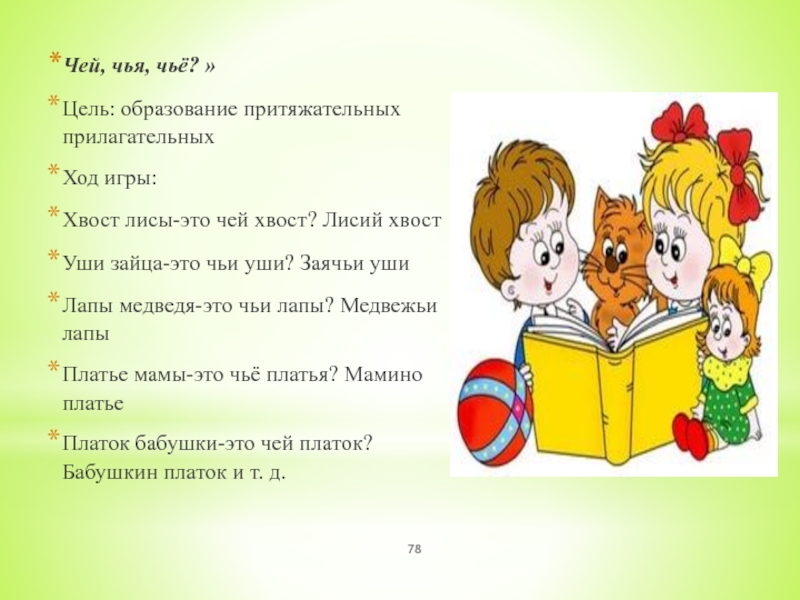

ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ?

Цель: формировать умение образовывать притяжательные прилагательные.

Ход игры: воспитатель называет слово и задаёт вопрос (чей? чья? чьё?), ребёнок отвечает.

Шарф (чей?) — мамин,

Шляпка (чья?) — бабушкина,

Поднос (чей?) – дедушкин,

Книга (чья?) – бабушкина,

Тапочек (чей?) – дедушкин.

ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО

Цель: закрепление употребления в речи существительных в родительном падеже множественного числа.

Ход игры: детям читают вслух знакомые стихотворные строчки, не договаривая последнего слова. (Это слово стоит в родительном падеже множественного числа). Дети добавляют недостающее слово и получают за каждый правильный ответ фишку. Выигрывает тот, кто получит больше фишек.

*** ***

Даю вам честное слово: Он сказал: «Ты злодей,

Вчера в половине шестого. Пожираешь людей,

Я видел двух свинок. Так, за это мой меч –

Так, за это мой меч –

Без шляп и … (ботинок) Твою голову с … (плеч)

*** ***

Постой, не тебе ли Муравей, муравей

На прошлой неделе. Не жалеет … (лаптей)

Я выслал две пары

Отличных … (калош)

*** ***

Робин Бобин Барабек. Где убийца, где злодей?

Скушал сорок … (человек) Не боюсь его … (когтей)

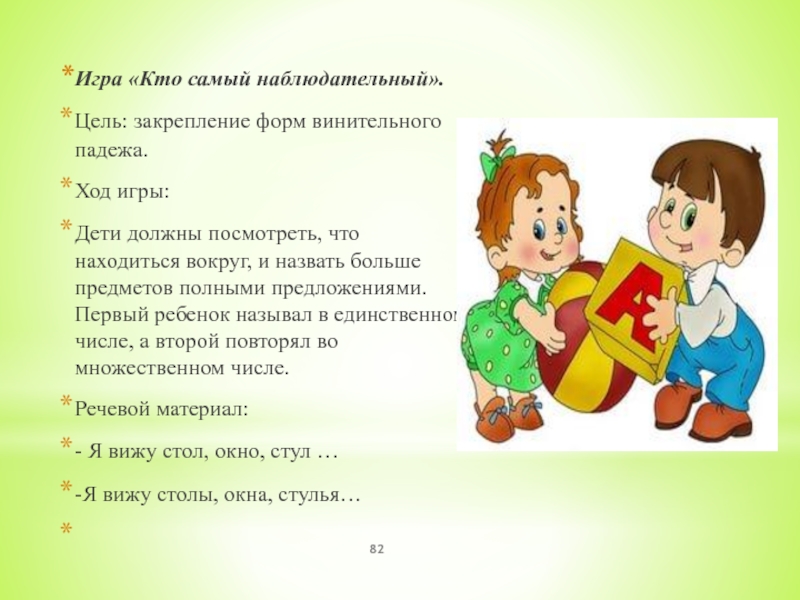

КОГО Я ВИЖУ, ЧТО Я ВИЖУ

Цель: различение в речи форм винительного падежа одушевленных и неодушевленных существительных, развитие кратковременной слуховой памяти.

Ход игры: в эту игру лучше играть на прогулке, чтобы перед глазами было больше объектов для наблюдения. Играть может несколько человек. Перед началом игры договариваются, что будут называть предметы, находящиеся вокруг. Первый играющий произносит: «Я вижу… воробья» и бросает мяч любому игроку. Тот должен продолжить: «Я вижу воробья, голубя» – и бросает мяч следующему.

Играть может несколько человек. Перед началом игры договариваются, что будут называть предметы, находящиеся вокруг. Первый играющий произносит: «Я вижу… воробья» и бросает мяч любому игроку. Тот должен продолжить: «Я вижу воробья, голубя» – и бросает мяч следующему.

Если кто-то не может продолжить перечисление объектов, которых можно наблюдать в данной ситуации, он выходит из игры. Начинается следующий тур, составляется новое предложение, и так далее.

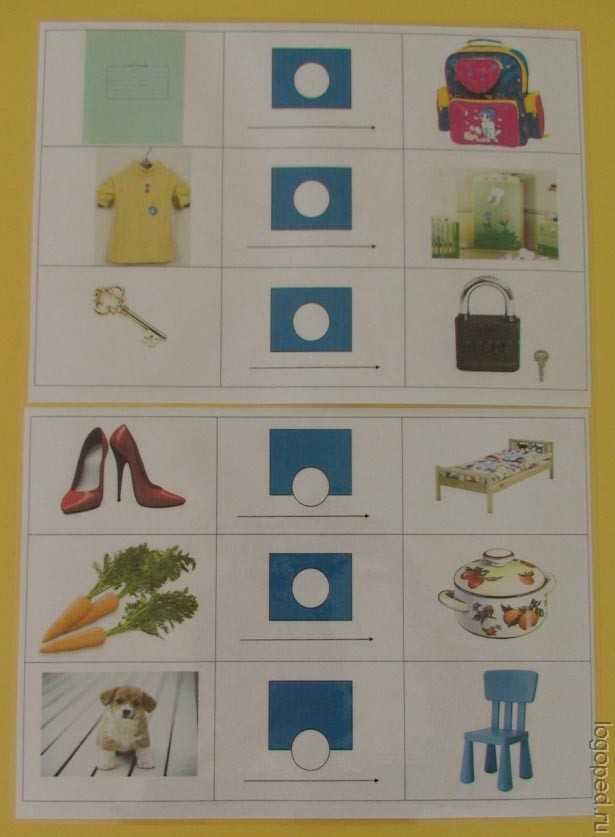

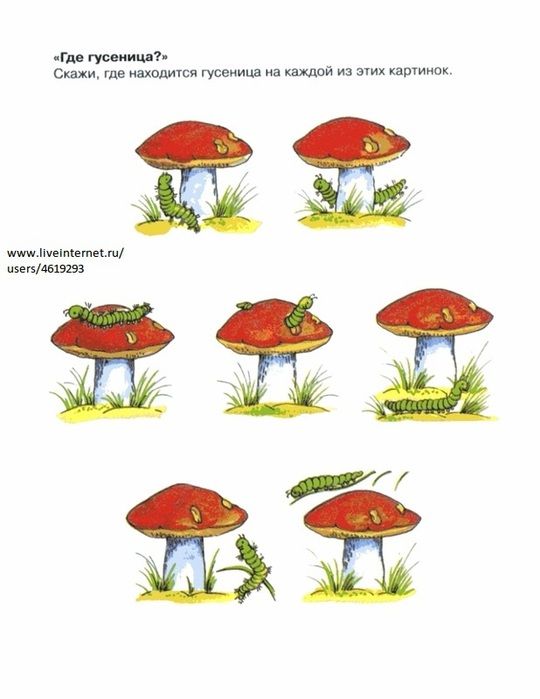

ПРЯТКИ

Цель:

учить понимать и правильно использовать в речи предлоги с пространственным значением (в, на, около, перед, под).Ход игры: в гостях у детей Мишка и Мышка. Зверята стали играть в прятки. Мишка водит, а мышка прячется. Дети закрывают глаза. Мышонок спрятался. Дети открывают глаза. Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, наверняка, под машинкой. Нет. Где же он, ребята? (В кабине) И т.д.

ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ…

Цель: научить правильно, строить предложения с причинно-следственной связью, развитие логического мышления.

Ход игры: воспитатель объясняет, что дети должны будут закончить предложения, которые начнет говорить ведущий, используя слово «потому что». Можно подобрать несколько вариантов к одному началу предложения, главное, чтобы они все правильно отражали причину события, изложенного в первой части. За каждое правильно выполненное продолжение игроки получают фишку. Выигрывает тот, кто соберёт больше фишек.

Незаконченные предложения для игры:

Вова заболел… (простыл) Мама взяла зонт… (идёт дождь)

Дети легли спать… (поздно) Очень хочется пить… (жарко)

Лед на реке растаял… (тепло) Деревья сильно закачались… (дует ветер)

Стало очень холодно… (пошёл снег)

ВЫ ХОТИТЕ? – МЫ ХОТИМ

ЦЕЛЬ: Упражнять в образовании форм глагола «хотеть» (хочу-хочет, хотим-хотят).

Организация. Воспитатель обращается к детям:

Воспитатель обращается к детям:

– Мы умеем делать много разных дел: умеем бегать, прыгать, петь, танцевать, играть. Я хочу поиграть в игру. А вы хотите? (Ответы).

– Как правильно сказать? (Мы хотим). Подумайте, что каждый из вас хочет сделать – погулять, похлопать в ладоши, попрыгать или ещё чего-нибудь. Вы можете спросить своих товарищей, хотят ли они это же сделать или хочу ли это сделать я. Если спросите и ответите правильно, можете исполнит своё желание.

-Я хочу похлопать в ладоши, а ты, Оля, хочешь?

– Хочу.

– Похлопай. Кто тоже хочет похлопать? Как много детей хотят того же. Скажите о своём желании все вместе: «Мы хотим похлопать». Похлопайте. А что хочешь сделать ты, Вова? Кто ещё хочет? Пожалуйста, скажите о своём желании вместе: «Мы хотим…». Повернитесь друг к другу и подумайте, как нужно сказать. Пожалуйста, Тамара и Серёжа нам что-то хотят сказать вместе. (Мы хотим покататься на велосипеде).

– Молодцы. Ещё кто уже подготовил свой совместный ответ, что они хотят сделать?

И так далее.

ДОБАВЬ СЛОВА

ЦЕЛЬ: научить составлять распространенные предложения.

Ход игры: «Сейчас я скажу предложение. Например, «Мама шьёт платье». Как ты думаешь, что можно сказать о платье, какое оно? (шёлковое, летнее, легкое, оранжевое). Если мы добавим эти слова, как изменится фраза?» Мама шьёт шёлковое платье. Мама шьёт летнее платье. Мама шьёт лёгкое платье. Мама шьёт оранжевое платье.

Предложения для игры:

Девочка кормит собаку.

Пилот управляет самолётом.

Мальчик пьёт сок.

А –РОДСТВЕННИКИ

Цель: упражнять в подборе однокоренных слов.

Медведь – медведица, медвежонок, медвежий, медведушка …

Волк – волчица, волчонок, волчище, волчий, волчишко…

Лиса –лис, лисичка, лисёнок, лисонька, лисушка….

КТО ГДЕ ЖИВЁТ?

Цель: упражнять в употреблении предложного падежа существительного.

Лиса живёт в норе.

Медведь зимует в… .

Волк живёт в … .

Белка живёт в … .

Ёжик живёт в … .

ОБРАЗУЙ СЛОВА

Цель: расширять и активизировать словарный запас. Упражнять в образовании действительных причастий настоящего времени.

Материал: предметные картинки перелетных птиц, мяч.

Поет Поющая

Щебечет Щебечущая

Улетает Улетающая

Кормит Кормящая

Плывет Плывущая

Кричит Кричащая

Голодает Голодающая

УЛЕТЕЛИ ПИЦЫ

Цель: упражнять в словоизменении: употребление родительного падежа имен существительных в единственном и множественном числе.

Нет (кого?) – нет лебедя, утки … .

Нет (кого?) – нет лебедей, уток … .

ИСПРАВЬ ОШИБКУ

Цель: учить понимать значение притяжательных местоимений.

Ход игры: взрослый заведомо говорит неправильно, а ребенок, если слышит ошибку, исправляет ее.

На столе лежит много карандашов.

Карлсон съел много конфетов.

Произнести несколько предложений правильно, пусть ребенок поразмышляет. В шкафу стоит много книг.

Необходимо следить за речью ребенка, употребление существительных множественного числа в родительном падеже вызывает много трудностей.

Моя сапоги, мой шапка, мое перчатки, мои шарф … .

ИЗМЕНИ СЛОВО

Цель: упражнять в падежном и предложном согласовании.

Изменить слово «окно» в контексте предложения.

В доме большое … . В доме нет … . Я подошел к … . Я мечтаю о большом … . У меня растут цветы под … .

КЕМ ТЫ БУДЕШЬ?

Цель: закрепить употребление глаголов в будущем времени (буду летать, лечить, водить …).

Ход игры: в начале занятия воспитатель читает отрывок из произведения В.Маяковского Кем быть.

После этого предлагает детям помечтать, кем они хотят быть, кем работать.

– Я буду летчиком, летать на самолетах.

– Я буду врачом, лечить детей.

– Я буду учить детей, учительницей работать.

Воспитатель следит за правильным построением предложений.

КАКОЕ ЭТО БЛЮДО?ПОСУДА?

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных.

Какой суп из … (фасоли, гороха, рыбы, курицы, свеклы, грибов, овощей)?

Какая каша из … (пшена, геркулеса, манки … )?

Какое варенье из … (яблок, сливы, абрикоса, малины … )?

Какой сок из … (моркови, груши, апельсина … )?

Какая посуда бывает … (стеклянная, металлическая, керамическая, фарфоровая, глиняная, пластмассовая)? Привести примеры. Почему она так называется? (Стеклянная – сделана из стекла.)

Почему она так называется? (Стеклянная – сделана из стекла.)

СКАЖИ НАОБОРОТ

Цель: учить подбирать антонимы к словам.

Взлет – посадка

Взлетать – приземляться

Приезжать – …

Приплывать – … .

СКАЖИ –ПО ДРУГОМУ

Цель: учить подбирать синонимы к словам.

Ехать – … , мчаться – …, нестись – … , гнать – … , тащиться – … , передвигаться – … .

СОСТАВЬ ФРАЗУ

Цель: закрепить умение образовывать предложения из слов.

Ход игры: предложить детям придумать предложения, используя следующие слова:

забавный щенок полная корзина

спелая ягода веселая песня

колючий куст лесное озеро

СКАЖИ ОДНИМ СЛОВОМ

Цель: упражнять в образовании сложных прилагательных.

Материал: мяч.

У сороки белые бока, поэтому ее называют … (белобокая).

У синицы желтая грудь, поэтому ее называют … (желтогрудая).

У снегиря красная грудь, поэтому его называют … (…).

У дятла красная голова, поэтому его называют … (…).

У вороны черные крылья, поэтому ее называют … (…).

У дятла острый клюв, поэтому его называют … (…).

КОМУ ЧТО НУЖНО

Цель: упражнять в образовании сложных прилагательных.

Материал: мяч.

У сороки белые бока, поэтому ее называют … (белобокая).

У синицы желтая грудь, поэтому ее называют … (желтогрудая).

У снегиря красная грудь, поэтому его называют … (…).

У дятла красная голова, поэтому его называют … (…).

У вороны черные крылья, поэтому ее называют … (…).

У дятла острый клюв, поэтому его называют … (…).

Картотека дидактических игр для формирования грамматического строя речи средняя группа

КАРТОТЕКА

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

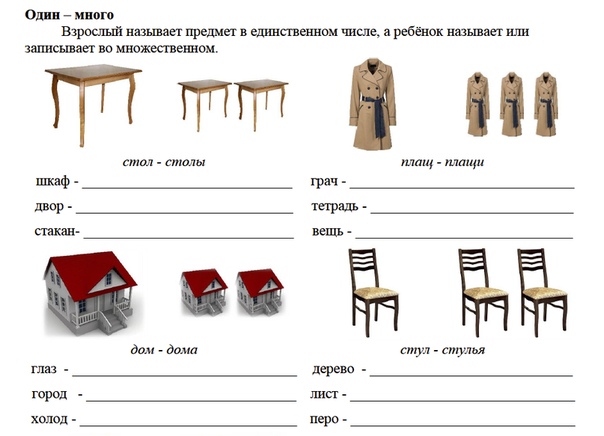

Один и много

Цель: образование множественного числа существительного (трудные формы)

Методические указания: В этой игре ребёнок должен обязательно сопровождать речь жестом.

Показывай и называй

Это рот,

а это … (рты).

Это ухо,

а это … (уши).

Это лев,

а это … (львы).

Это пень,

а это … (пни).

Это ком,

а это … (комья).

Это брат,

а это … (братья).

Это сестра,

а это … (сестры).

Это человек, а это … (люди).

Это ребёнок,

Это пальто,

а это … (дети).

а это … (пальто).

Почитаем вместе

Цель: употребление существительных в родительном падеже множественного числа.

Образец:

- И. п., ед.

ч.

ч. И. п., мн. ч.

Р. п., мн. ч.

кто? что?

кто? что?

кого? чего?

заяц, полотенце

зайцы, полотенца

зайцев, полотенец

Я сейчас буду читать то, что здесь написано, а ты помоги мне, пожалуйста. Когда я покажу тебе картинку — назови то, что ты на ней увидишь.

На птичьем дворе много (уток), (гусей) и (кур).

На веревке много (полотенец), (простыней).

На рынке много (капусты), (яблок), (моркови), (огурцов).

На столе много (чашек) и (блюдец)

Бабушка связала много (шарфов) и (носков).

Мы почистили много (сапог) и (ботинок).

У кого – кто

Цель: употребление существительных — названий детёнышей животных в единственном и множественном числе.

Методические указания. Игра проводится в два этапа. На первом этапе ребёнок знакомится с животными, у которых названия детёнышей не вызывают затруднений. На втором этапе задача усложняется — «родители» и «дети» называются по-разному.

Задание можно выполнить дважды. Первый раз ребёнок называет детёнышей только в единственном числе (первый столбик), второй — в единственном и множественном числе.

Посмотри на картинки и скажи.

У гуся – гусёнок. А это – гусята.

А это? (Козлята)

У вороны — … (воронёнок). А это? (Воронята.)

А теперь задание посложнее. Вспомни, как зовут детёнышей этих животных.

У собаки — … (щенок). А это? (Щенята.)

У коровы — … (телёнок). А это? (Телята.)

У свиньи — … (поросёнок). А это? (Поросята. )

)

У курицы — … (цыплёнок). А это? (Цыплята.)

Что в магазине?

Цель: согласование прилагательного с существительным во множественном числе.

Методические указания. Начинает игру взрослый. Он даёт ребёнку образец ответа.

Ответь на вопрос.

У меня красное яблоко, а в магазине? В магазине красные яблоки.

У меня зелёный огурец, а в магазине? (В магазине зелёные огурцы.)

У меня тёплая куртка, а в магазине? (В магазине тёплые куртки.)

У меня новый самокат, а в магазине? (В магазине новые самокаты.)

У меня воздушный шар, а в магазине? (В магазине воздушные шары.)

У меня вкусный пряник, а в магазине? (В магазине вкусные пряники.)

У меня меховая шапка, а в магазине? (В магазине меховые шапки. )

)

У меня интересная книга, а в магазине? (В магазине интересные книги.)

Большой и маленький

Цель: согласование прилагательных с существительными, образование уменьшительно-ласкательных форм прилагательных.

Я буду говорить о большом предмете, а ты — о маленьком.

Цветок красный, а цветочек красненький.

Яблоко сладкое, а … (яблочко сладенькое).

Чашка синяя, а … (чашечка синенькая).

Цыплёнок пушистый, а … (цыплёночек пушистенький).

Ведро синее, а … (ведерко синенькое).

Дом низкий, а … (домик низенький).

Морковь вкусная, а … (морковочка вкусненькая).

Слова иностранцы

Цель: употребление несклоняемых существительных.

В русском языке есть слова, которые пришли из других стран, из других языков. Это слова-иностранцы, они особенные. Некоторые слова-иностранцы всегда звучат одинаково и никогда не меняются.

Послушай фразы с этими словами:

У меня одно пальто, а на вешалке висит много пальто.

Паша учится играть на гитаре и пианино.

На столе стоят два стакана чая и три чашки кофе.

Однажды слова-иностранцы собрались вместе и сочинили целый рассказ.

День рождения

Сегодня у Вовы день рожденья. К нему пришли Таня и Ваня. Они принесли подарки. Эти подарки они сделали сами. Таня подарила Вове панно. Она смастерила его из сухих листьев и мха. Ваня сделал маску тигра из папье-маше и нарисовал кенгуру.

Вова угощал своих друзей яблочным пюре и лимонным желе. Мама приготовила вкусный кофе со сливками и сладкое какао. Дети ели пирог с киви, а потом эскимо.

Мама приготовила вкусный кофе со сливками и сладкое какао. Дети ели пирог с киви, а потом эскимо.

Ребятам было весело. Сначала они смотрели интересное кино. Потом Таня играла на пианино, а Вова и Ваня пели песни.

Вечером Таня и Ваня отправились домой. Они надели свои пальто и вышли на улицу. Дети перешли шоссе, спустились в метро и быстро доехали домой.

Вопросы к рассказу

Что подарила Вове Таня? Что подарил Вове Ваня?

(Панно.) (Маску из папье-маше,

рисунок кенгуру.)

Чем Вова угощал своих гостей? Что дети пили?

(Яблочным пюре, лимонным желе, (Кофе, какао.)

эскимо.)

С какими фруктами был пирог? Что дети смотрели по телевизору?

(Пирог с киви.) (Кино.)

На чем играла Таня? (На пианино. ) Что, уходя, надели дети? (Пальто.)

) Что, уходя, надели дети? (Пальто.)

Какую улицу перешли Таня и Ваня? (Шоссе.)

На чём дети поехали домой? (На метро).«У меня и у куклы».

Цель: совершенствование грамматического строя речи (образование имен существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами).

Ход игры: воспитатель помещает на наборное полотно пару предметных картинок с изображениями девочки и куклы.

Воспитатель. Кого вы видите на картинках?

Дети. Девочку и куклу.

Воспитатель. Сравните их по размеру.

Дети. Девочка большая, а кукла маленькая.

Воспитатель. Обратите внимание на обувь девочки и куклы.

1-й ребенок. У девочки обувь большая.

2-й ребенок. У куклы обувь маленькая.

Воспитатель. Послушайте, как я назову обувь куклы, чтобы было понятно, что она маленькая: у девочки сапоги, а у куклы сапожки. А теперь я буду выставлять пары картинок, а вы будете называть обувь девочки и куклы. Называйте обувь куклы так, чтобы было понятно, что она маленькая.

А теперь я буду выставлять пары картинок, а вы будете называть обувь девочки и куклы. Называйте обувь куклы так, чтобы было понятно, что она маленькая.

Воспитатель выставляет предметные картинки с изображениями одинаковой обуви (но разной величины) снизу под картинками с девочкой и куклой.

1-й ребенок. У девочки туфли. У куклы туфельки.

2-й ребенок. У девочки тапки. У куклы тапочки.

3-й ребенок. У девочки кроссовки. У куклы кроссовочки.

4-й ребенок. У девочки ботинки. У куклы ботиночки.

Воспитатель. Молодцы!

«Чего не стало?».

Цель: развитие зрительного внимания. Совершенствование грамматического строя речи (образование формы родительного падежа существительных).

Ход игры: воспитатель ставит на стол корзину с овощами.

Воспитатель. Посмотрите-ка, что я принесла на занятие. Что это?

Посмотрите-ка, что я принесла на занятие. Что это?

Дети. Овощи.

Воспитатель. Давайте рассмотрим их.

Педагог позволяет детям рассмотреть и потрогать овощи. Дети рассматривают и называют их. Воспитатель обращает внимание детей на то, что овощи имеют разную форму, что они разные на ощупь.

Воспитатель. А теперь я оставлю на столе только 4 овоща. Назовите их и запомните.

1-й ребенок. Помидор.

2-й ребенок. Огурец.

3-й ребенок. Лук.

4-й ребенок. Редиска.

Воспитатель. Вы правильно назвали овощи. А теперь крепко закройте глаза. Проверим, как вы запомнили, что лежит на столе.

Дети закрывают глаза. Воспитатель убирает со стола помидор.

Воспитатель. Открывайте глаза и скажите, чего не стало.

Дети. Не стало помидора.

Воспитатель. Верно. Молодцы!

Упражнение повторяется 3-4 раза, каждый раз с новым набором овощей.

«Расскажи о животном»

Цель: расширение и уточнение словаря. Развитие диалогической речи. Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с существительными в роде).

Ход игры:

Воспитатель. Посмотрите на картинки, которые лежат перед вами. Кто на них изображен?

Дети. Домашние животные.

Воспитатель. Кто сможет сказать о своем животном, какое оно? Посмотри на корову, Ариша. Обрати внимание на размер животного, цвет, рога. Подумай, какая корова, если у нее есть рога.

1-й ребёнок. Корова большая, рогатая, коричневая.

Воспитатель. Отлично. А Ваня расскажет о козе. Какого она размера, цвета? Какая она, если у нее есть борода?

2-й ребенок. Коза небольшая, белая, бородатая.

Коза небольшая, белая, бородатая.

Воспитатель. Очень хорошо. О кошке расскажет Вадик. Не забудь сказать, какого она размера и цвета. Какая кошка, если у нее есть усы?

3-й ребенок. Кошка маленькая, рыжая, усатая.

Воспитатель. Верно. И о собаке расскажет Рома. Какая собака, если ее шкура покрыта пятнами, если у нее длинные уши? Какая она по размеру?

4-й ребенок. Собака небольшая, пятнистая, ушастая.

Все молодцы!

«Сосчитай»

Цель: совершенствование элементарных математических представлений (навыки счета в пределах пяти). Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных с существительными).

Ход игры: на столе разложены предметные картинки.

Воспитатель. Посмотрите на картинки, которые лежат перед вами. Сосчитайте детенышей на них. Скажите, сколько у вас детенышей?

Скажите, сколько у вас детенышей?

1-й ребенок. У меня пять лисят.

2-й ребенок. У меня три зайчонка.

3-й ребенок. У меня четыре медвежонка.

4-й ребенок. У меня пять ежат.

Воспитатель. Правильно. Молодцы!

«Кто какую пользу приносит?»

Цель: расширение и уточнение представлений о домашних животных. Развитие зрительного внимания, восприятия, мышления, памяти. Совершенствование синтаксического строя речи, умения строить простые предложения из 3-4 слов.

Ход игры: воспитатель приглашает детей к магнитной доске, на которой закреплены плоскостные изображения.

Воспитатель. Посмотрите внимательно на доску. Кого и что вы там видите?

Дети. Корову, собаку, кошку, козу, дом, мышку, коробку молока, клубочек шерсти.

Воспитатель. Сейчас вы вспомните, какую пользу приносит человеку каждое из домашних животных, которых вы назвали, соедините линией животное с одним из предметов и расскажете, почему вы так сделали.

Сейчас вы вспомните, какую пользу приносит человеку каждое из домашних животных, которых вы назвали, соедините линией животное с одним из предметов и расскажете, почему вы так сделали.

Дети по очереди берут фломастер и проводят линии от фигурки животного к одному из предметов.

1-йребёнок. Корова дает молоко.

2-й ребенок. Собака охраняет дом.

3-й ребенок. Кошка ловит мышей.

4-й ребенок. Коза дает шерсть.

Воспитатель. Молодцы! Вы правильно выполнили задание.

СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ

1. Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем

Цель игры. Учить детей называть действие словом, правильно употреблять глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение, сообразительность.

Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы поиграем в такую игру. Тот из вас, кого мы выберем водящим, выйдет из комнаты, а мы договоримся, что будем делать. Когда водящий вернется, он спросит: «Где вы были? Что вы делали?» Мы ему ответим: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем!» Выбирают водящего, он выходит.

Тот из вас, кого мы выберем водящим, выйдет из комнаты, а мы договоримся, что будем делать. Когда водящий вернется, он спросит: «Где вы были? Что вы делали?» Мы ему ответим: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем!» Выбирают водящего, он выходит.

Воспитатель изображает, что будто бы он пилит дрова. «Что я делаю?» — спрашивает он у детей. — «Дрова пилите». — «Давайте все будем пилить дрова».

Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали?»— спрашивает он. Дети отвечают хором: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». Дети и воспитатель изображают пилку дров, водящий отгадывает: «Вы пилите дрова». Для продолжения игры выбирают другого водящего.

Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает детям самим придумать действие, которое они будут показывать: умываться, танцевать, рисовать, рубить дрова, играть на пианино и др.

Воспитатель следит за правильностью употребления глаголов. В случае если, отгадывая, ребенок неправильно употребляет форму глагола, говорит, например: «Вы танцеваете, рисоваете», воспитатель добивается, чтобы ребенок усвоил, как нужно сказать правильно. «Дети, что вы делаете? — спрашивает воспитатель. — Правильно сказал Вова?» Дети: «Мы рисуем». «Вова, скажи правильно, что делают дети», — предлагает воспитатель. Вова: «Они рисуют».

В случае если, отгадывая, ребенок неправильно употребляет форму глагола, говорит, например: «Вы танцеваете, рисоваете», воспитатель добивается, чтобы ребенок усвоил, как нужно сказать правильно. «Дети, что вы делаете? — спрашивает воспитатель. — Правильно сказал Вова?» Дети: «Мы рисуем». «Вова, скажи правильно, что делают дети», — предлагает воспитатель. Вова: «Они рисуют».

2. Мыши

Цель игры. Развивать речевую и двигательную активность детей, вырабатывать реакцию на словесный сигнал.

Ход игры. Воспитатель становится вместе с детьми в круг и объясняет правила игры: «Сейчас мы поиграем в игру «Мыши». Выберем мышек (выбирают 3—4 детей), они будут бегать по кругу, убегать из круга и снова вбегать в него. А мы с вами будем мышеловкой». Дети с воспитателем ходят по кругу и произносят такие слова:

Ах, как мыши надоели!

Все погрызли, все поели.

Всюду лезут — вот напасть!

Доберемся мы до вас.

Берегитесь вы, плутовки!

Как поставим мышеловки,

Переловим всех сейчас!

Дети и воспитатель держатся за руки, высоко поднимают их, пропуская мышек.

Когда воспитатель произносит слово «хлоп», дети опускают руки, не выпуская мышек из круга. Кто остался внутри, считается пойманным и становится в общий круг.

3.Воробушки и автомобиль

Цель игры. Упражнять детей в правильном звукопроизношении, вырабатывать реакцию на словесный сигнал.

Ход игры. Дети сидят на стульях в стороне от площадки, где будут летать воробушки. Воспитатель держит в руках руль и говорит: «Дети, это — руль. Я буду автомобилем. Автомобиль гудит: «У-у-у». Как сигналит автомобиль?»— «У-у-у», — повторяют дети. «Сейчас мы поиграем так, — продолжает воспитатель. — Я — автомобиль, а вы все — воробушки. Послушайте, я прочитаю о воробушках стихотворение:

Воробей с березы

На дорогу — прыг!

Больше нет мороза,

Чик-чирик!

Когда я скажу слово «прыг», вы встаете со стульев и попрыгаете тихонько на носочках по дороге (показывает на то место, где дети будут прыгать). Вместе со мной вы будете говорить: «Прыг, прыг, прыг». Когда я скажу «чик-чирик!», вы полетите, кто куда хочет, будете махать крылышками и чирикать: «Чик-чирик!» А как услышите сигнал автомобиля, летите в свои гнездышки».

Вместе со мной вы будете говорить: «Прыг, прыг, прыг». Когда я скажу «чик-чирик!», вы полетите, кто куда хочет, будете махать крылышками и чирикать: «Чик-чирик!» А как услышите сигнал автомобиля, летите в свои гнездышки».

После объяснения игры воспитатель вместе с детьми выполняет все движения, но не стремится выполнять движения первым. Пусть дети сами услышат слова «прыг», «чик-чирик» и начнут выполнять соответствующие движения.

Игра повторяется 2—3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, они могут играть самостоятельно.

4. Кто в домике живет?

Цель игры. Закрепить знания детей о животных, умение правильно произносить звуки.

Ход игры. Воспитатель делит детей на несколько групп (сначала на 3, потом на 4-5). Дети изображают знакомых им птиц или животных.

Каждая группа строит себе из стульев домик. Воспитатель говорит детям, что они будут находиться в своих домиках и кричать так, как кричит то животное, которое они изображают. Затем с каждой группой воспитатель повторяет те звуки, которые дети должны произносить. После этого он по очереди обходит домики, стучит в каждый и говорит: «Тук-тук-тук, кто в этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-му», «Ме-е», «Мяу-мяу», «Бе-е, бе-е», «И-го-го», «Га-га-га», «Ко-ко-ко». Воспитатель отгадывает, кто же в домике живет.

Затем с каждой группой воспитатель повторяет те звуки, которые дети должны произносить. После этого он по очереди обходит домики, стучит в каждый и говорит: «Тук-тук-тук, кто в этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-му», «Ме-е», «Мяу-мяу», «Бе-е, бе-е», «И-го-го», «Га-га-га», «Ко-ко-ко». Воспитатель отгадывает, кто же в домике живет.

Если дети произносят звуки недостаточно хорошо, т. е. недостаточно четко и громко, воспитатель просит их повторить. Если на вопрос: «Кто в этом домике живет?» — дети отвечают: «Мы» или «Кошечки, собачки», — воспитатель говорит: «А как кошечки мяукают?» и т. п.

Игра повторяется несколько раз, количество животных постепенно увеличивается.

Не следует менять роли детей на одном занятии: это их путает, они забывают, кого им надо изображать. Когда малыши усвоят правила игры, стучать в домики и отгадывать, кто там живет, может один из них.

5. Так бывает или нет?

Цель игры. Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях.

Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях.

Ход игры. Обращаясь к детям, воспитатель объясняет правила игры: «Сейчас я буду вам о чем-то рассказывать. В моем рассказе вы должны заметить то, чего не бывает. Кто заметит/тот пусть, после того как я закончу, скажет, почему так не может быть.

Примерные рассказы воспитателя:

«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках».

«Наступила весна. Все птицы улетели. Грустно стало детям. «Давайте сделаем для птиц скворечники!» — предложил Вова. Когда повесили скворечники, птицы поселились в них, и стало опять весело детям».

«У Вити сегодня день рождения. Он принес в детский сад угощение для своих друзей: яблоки, соленые конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье.

Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?»

«Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы пока катаемся на санках, на лыжах, на коньках», — сказала Света. «А я люблю купаться в реке, — сказала Люда, — мы с мамой будем ездить на речку и загорать».

«Вот теперь мы пока катаемся на санках, на лыжах, на коньках», — сказала Света. «А я люблю купаться в реке, — сказала Люда, — мы с мамой будем ездить на речку и загорать».

Примечание. Вначале в рассказ следует включать только одну небылицу, при повторном проведении игры количество небылиц увеличивают, но их не должно быть больше трех.

6. Коршун

Цель игры. Упражнять детей в диалогической речи, учить быстро реагировать на словесный сигнал.

Ход игры. Воспитатель рассказывает детям о коршунах, о том, что они иногда нападают на наседок с цыплятами и уносят цыплят. «Сегодня мы поиграем з игру, где цыплята должны убегать от коршуна. Вот послушайте, какой разговор был у наседки с коршуном»,— говорит воспитатель.

— Коршун, коршун, что ты делаешь? — спрашивает

наседка.

— Ямочку копаю, — отвечает коршун.

— Что в ней ищешь?

— Камешек.

— Зачем тебе камешек?

— Чтобы носик точить.

—Зачем тебе носик точить?

— Чтобы твоих детушек клевать.

«Сейчас мы считалочкой выберем коршуна, наседку, а все остальные будут цыплятами, — продолжает воспитатель. — Как только вы услышите слова «детушек клевать», бегите в курятник, вот сюда (показывает на место; обведенное мелом или окруженное стульями). Наседка будет защищать своих цыплят, прогонять коршуна: «Кыш, кыш, злой коршун». Старайтесь не попадаться в лапы коршуну».

Роль наседки в первый раз берет на себя воспитатель. При повторном проведении игры и коршуна, и наседку выбирают из числа играющих.

7. Карусель.

Цель игры. Учить детей говорить в быстром и медленном темпе, согласовывать движения со словами стихотворения, реагировать на словесный сигнал.

Ход игры. Воспитатель знакомит детей с правилами игры, предварительно разложив веревку в виде кольца: «Сегодня мы поиграем в игру «Карусель». Давайте, дети, станем возле веревки в круг, возьмем ее в правую руку и пойдем друг за другом, это будет карусель. Все вместе будем произносить такие слова:

Воспитатель знакомит детей с правилами игры, предварительно разложив веревку в виде кольца: «Сегодня мы поиграем в игру «Карусель». Давайте, дети, станем возле веревки в круг, возьмем ее в правую руку и пойдем друг за другом, это будет карусель. Все вместе будем произносить такие слова:

Еле, еле, еле,еле

Завертелись карусели,

А потом кругом, кругом —

Все бегом, бегом, бегом.

Сначала пойдем медленно, а после слова «бегом» побежим по кругу. После того как я скажу слово «поворот», мы повернемся, возьмем веревку в левую руку и пойдем в другую сторону, произнося такие слова:

Тише, тише, не спешите,

Карусель остановите,

Раз и два, раз и два —

Вот и кончилась игра.

Карусель начинает кружиться медленно, наконец останавливается. Когда карусель остановится, вы сходите с нее (кладете веревку на пол), бегаете по площадке, а по сигналу (удар в бубен, звонок) снова садитесь на карусель».

При повторении игры воспитатель может уже не становиться в круг, а только наблюдать за игрой и напоминать детям текст.

8. Что сажают в огороде?

Цель игры. Учить детей классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления, слуховое внимание.

Ход игры. Воспитатель спрашивает: «Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в огороде, вы ответите «да», если же то, что в огороде не растет, вы скажете «нет». Кто ошибется, тот проигрывает».

— Морковь.

-Да!

— Огурцы.

-Да!

— Свекла.

—Да!

— Сливы.

— Нет!

Если кто-то поспешит и ответит неправильно, воспитатель может сказать: «Поспешишь, людей насмешишь. Будь внимателен!» Так же можно провести игры: «Накроем стол для гостей» (воспитатель называет столовую посуду), «Посадим сад», «Мебель», «Одежда» и др.

Будь внимателен!» Так же можно провести игры: «Накроем стол для гостей» (воспитатель называет столовую посуду), «Посадим сад», «Мебель», «Одежда» и др.

9. Какое время года

Цель игры. Учить детей соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем года, развивать слуховое внимание, быстроту мышления.

Ход игры. У воспитателя на карточках выписаны короткие тексты о разных временах года. Тексты даются вперемешку. Воспитатель спрашивает: «Кто знает, когда это бывает?» — и, открывая карточку, читает текст. Дети отгадывают.

10. Что подарили Наташе?

Цель игры. Побуждать детей рассматривать предметы, вспоминать качества тех предметов, которые ребенок в данный момент не видит.

Ход игры. Воспитатель рассказывает: «Прислала бабушка Наташе подарок. Смотрит Наташа: лежит в корзиночке что-то круглое, гладенькое, зеленое, а с одного бока красное, откусишь его — вкусное сочное. Растет на дереве. «Забыла, как это называется», — подумала Наташа. Дети, кто поможет ей вспомнить, как называется то, что ей бабушка прислала?»

Растет на дереве. «Забыла, как это называется», — подумала Наташа. Дети, кто поможет ей вспомнить, как называется то, что ей бабушка прислала?»

Другой вариант. Воспитатель вспоминает: «Однажды в детский сад пришел гость. Одет он был в красивую шубу, шапку, валенки. У него была длинная белая бор(ь да, белые усы, брови. Глаза добрые. В руках он держал мешок. Как вы думаете, кто был нашим гостем? Что у гостя в мешке? Какой был праздник в детском саду?»

Такие разговоры-загадки воспитатель может вести о разных предметах и явлениях.

11. Добавь слово

Цель игры. Упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе, развивать ориентировку в пространстве.

Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Давайте вспомним, где у нас правая рука. Поднимите ее. Все предметы, которые вы видите в той стороне, где правая рука, находятся справа. Кто знает, где находятся предметы, которые вы видите в той стороне, где левая рука? Знаете ли вы, что обозначают слова «впереди меня» и «позади меня»? (Уточняет и эти понятия. ) А сейчас мы поиграем. (Дети садятся за стол.) Я буду начинать предложение, называть разные предметы нашей комнаты, а вы будете добавлять слова: «справа», «слева», «позади», «впереди» — отвечать, где этот предмет находится. Воспитатель начинает:

) А сейчас мы поиграем. (Дети садятся за стол.) Я буду начинать предложение, называть разные предметы нашей комнаты, а вы будете добавлять слова: «справа», «слева», «позади», «впереди» — отвечать, где этот предмет находится. Воспитатель начинает:

— Стол стоит… (называет имя ребенка).

— Позади

— Полочка с цветами висит…

— Справа.

— Дверь от нас…

— Слева.

Если ребенок ошибся, воспитатель предлагает встать, поднять руку и указать этой рукой на предмет.

— Какая рука у тебя ближе к окну?

— Правая.

— Значит, где находится от тебя окно?

—- Справа.

Можно эту игру провести и так. Воспитатель произносит слова: «слева», «справа», «впереди», «позади», а дети говорят, какие предметы находятся в названном направлении.

Для проведения этой игры детей не следует сажать в кружок, их лучше посадить с одной стороны стола, так, чтобы предметы по отношению к ним были расположены одинаково. В более старших группах детей можно сажать в кружок. Это усложняет решение игровой задачи, но дети успешно справляются с заданием, так как уже хорошо ориентируются в пространстве.

12. Когда это бывает?

Цель игры. Уточнить и углубить знания детей о временах года.

Ход игры. Воспитатель спрашивает детей, знают ли они, когда собирают овощи, фрукты, когда бывает много желтых листьев и т. д. Ответы детей показывают, в какой мере они соотносят те или иные явления и труд человека с временем года. «А сейчас я буду называть время года, а вы будете отвечать, что бывает в это время и что делают люди. Например, я скажу: «Весна» — и положу камешек Вове, Вова быстро вспомнит и скажет, что бывает весной. Например: «Весной тает снег». Потом он передаст камешек рядом сидящему и тот вспомнит еще что-нибудь о весне». Когда все дети усвоят правила, можно начинать игру. Если кто-то не может ответить, воспитатель помогает ему вопросами.

Потом он передаст камешек рядом сидящему и тот вспомнит еще что-нибудь о весне». Когда все дети усвоят правила, можно начинать игру. Если кто-то не может ответить, воспитатель помогает ему вопросами.

Конспект занятия по формированию грамматического строя речи детей средней группы.

Конспект занятия по формированию грамматического строя речи детей средней группы.

Тема: «Дикие животные».

Программное содержание:

Цель занятия: Формирование у детей грамматического строя речи по средствам представления о диких животных, их среде обитания.

Задачи:

Образовательные: Учить детей понимать смысл загадок, подбирать определения к словам, упражнять в понимании и правильном использовании в речи предлогов в, на, под. Учить выделять, четко и правильно произносить звук ч в словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. Закрепить умение образовывать наименования детенышей животных и употреблять их в именительном падеже множественного числа и родительном падеже единственного числа.

Развивающие: Развитие слухового и зрительного внимания и психических процессов: памяти, мышления, внимания. Развитие общих речевых навыков и грамматического строя речи.

Воспитательные: Содействовать воспитанию собственной активности, ини-циативности, самостоятельности. Формировать навыки и умения сотрудничества, воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи. Воспитывать познавательный интерес, желание учиться.

Материал и оборудование: Сюрпризный момент – ребенок в костюме Буратино. Аудиозапись песни «Буратино», наглядные картинки с изображением животных: белки, зайца, лисы, волка, медведя и их детенышей. Игрушки – зайчата, медвежата, лисята, волчата, бельчата и картинки жилья этих животных, магнитная доска.

Методы и приемы: Игровой, словесно – логический, наглядный, самостоя-тельная деятельность детей.

Планируемые результаты: Дети учатся согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, употреблять в разных падежах.

Интеграция образовательных областей: Познание, коммуникация, безопасность, социализация, ознакомление детей с окружающим миром.

Форма НОД: Интегрированное занятие

Предварительная работа: Знакомство детей с дикими животными, чтение художественной литературы, демонстрация иллюстраций диких животных и их детенышей. Беседы с детьми о занимательных сведениях. Разучивание стихотворений и физминутки по теме. Создание условий в группе для самостоятельного знакомства с видами животных.

Методические приемы:

1. Вводная часть. Приветствие гостей «Улыбка».

1.1. Сюрпризный момент. Ребенок в костюме Буратино.

1.2. Задание 1. «Отгадай загадку».

2. Основная часть.

2.1. Задание 2. «Кто где спрятался?»

2.2. Физминутка: «Буратино»

2.3. Задание 3. «Назови детенышей»

2.4. Задание 4. «Поделись с другом»

2.5. Игра – имитация «Кто как двигается?»

2. 6. Игра «Зайка» (с движениями)

6. Игра «Зайка» (с движениями)

2.7. Задание «Что делает мишка?»

3. Заключительная часть.

3.1. Игра «Похвалялись звери».

Ход занятия:

1. Вводная часть. Приветствие гостей «Улыбка»

Воспитатель предлагает детям посмотреть на присутствующих здесь ребят, необычно поздороваться с ними и подарить друг другу свою улыбку и хорошее настроение.

Обращает внимание на гостя. Под запись песни «Буратино» вбегает одноименный персонаж.

Буратино: Знаете, Мальвина, задала мне столько домашних заданий, но я не могу сам с ними справиться, и Мальвину тоже не хочется огорчать. Ребята, а вы мне поможете?

1.1. Задание: «Отгадай загадку»

Его обижают и звери и птицы,

Он каждого кустика в поле боится

Зимою под елкой он так замерзает

Что летом шубейку свою не снимает. (Заяц)

Какие у зайца уши? (Длинные уши)

Какой у зайца хвост? (Короткий хвост)

У зайца мягкая теплая шкурка.

Зверька узнаем мы с тобой

По двум таким приметам:

Он в шубке серенькой зимой,

А в рыжей шубке летом. (Белка)

Какие у белки уши? (Короткие уши)

Какой у белки хвост? (Пушистый хвост)

Шкурка у белки теплая, мягкая.

Хозяин лесной

Просыпается весной

А зимой под волчий вой,

Спит в избушке снеговой (Медведь)

Какие уши у медведя? (Маленькие уши)

Какой хвост? (Короткий хвост)

Я, сознаюсь виновата:

Я хитра и плутовата

Я в курятник вечерком

Часто бегаю тайком. (Лиса)

Какие уши у лисы? (Острые уши)

Какой хвост? (Длинный, пушистый хвост)

Кто зимой холодной

В лесу ходит злой, голодный? (Волк)

Какие уши у волка? (Острые уши)

Какой хвост? (Длинный хвост)

2. Основная часть.

Вос-ль: А где живут заяц, волк, лиса, медведь и белка? (Все эти животные живут в лесу)

Какие это животные, если они живут в лесу? (Дикие животные, сами добывают пищу, защищаются)

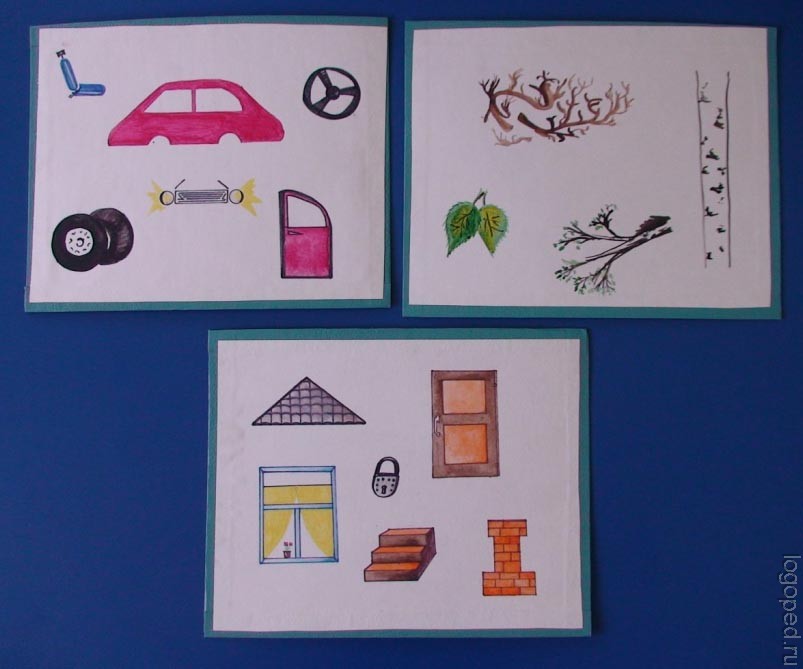

2. 1. Задание 2. «Кто где спрятался?»

1. Задание 2. «Кто где спрятался?»

Буратино показывает детям картинку и просит их найти на ней животных. Предлагает детям сказать, чей хвост в дупле, чьи уши под кустом, чья голова в норе видна, кто, где спрятался (в берлоге, в норе, в дупле, под кустом, на дереве).

2.2. Физминутка: «Буратино»

Вос-ль: Засиделся наш Буратино, хочет поиграть, вставайте с ним вместе.

Буратино потянулся

Раз нагнулся, два нагнулся,

Руки в стороны развел

Видно ключик не нашел,

Чтобы ключик нам достать

Надо на носочки встать.

2.3. Задание 3. «Назови детенышей»

Дети находят детенышей по опорным картинкам:

Лиса – лисята

Волк – волчата

Белка – бельчата

Заяц – зайчата

Медведь – медвежата

2.4. Задание 4. «Поделись с другом»

На столе стоят игрушки – зверята. Воспитатель предлагает рассмотреть игрушки и назвать их. Затем дети берут по игрушке и называют кто у него в руках (лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, волчонок). Затем воспитатель предлагает поменяться игрушкой с другом. В обмене игрушкой принимает участие воспитатель: Посмотрите, я отдала Саше своего зайчонка, а у него взяла волчонка. Когда дети поменяются игрушками, воспитатель спрашивает, кому и кого они отдали, а кого получили. А давайте, мы назовем и покажем, как двигаются эти животные.

Затем воспитатель предлагает поменяться игрушкой с другом. В обмене игрушкой принимает участие воспитатель: Посмотрите, я отдала Саше своего зайчонка, а у него взяла волчонка. Когда дети поменяются игрушками, воспитатель спрашивает, кому и кого они отдали, а кого получили. А давайте, мы назовем и покажем, как двигаются эти животные.

2.5. Игра – имитация «Кто как двигается?»

Заяц – прыгает

Медведь – идет вразвалочку

Лиса – крадётся

Белка – прыгает

Волк – рыщет.

2.6. Игра «Зайка» (с движениями)

Зайка по лесу скакал, зайка корм себе искал.

Вдруг у зайки на макушке, поднялись как стрелки ушки.

Шорох тихий раздается, кто-то по лесу крадется?

Может ежик здесь шуршит, может мышка здесь бежит,

Может птица пролетает, может мишка здесь гуляет?

Зайка путает следы, убегает от беды.

Прыгнул в бок он, повернулся,

И под кустиком свернулся.

Словно маленький клубок, чтоб никто найти не смог.

2.7. Задание «Что делает мишка?»

Детям раздаются карточки, где медведь выполняет разные действия. (Дети называют действия: медведь – идет, сидит и т. д.)

Вос-ль: Ребята, а зачем к нам пришел Буратино? (Чтобы мы помогли ему вы-полнить задания) А мы справились с заданиями? (Справились)

А Буратино, какой молодец, внимательно слушал, многому у нас научился. Ему очень понравилось, как вы все вместе дружно работали и ему помогали.

3. Заключительная часть.

Буратино. Спасибо, ребята! Один бы я никогда с такими трудными заданиями не справился.

Воспитатель предлагает детям и Буратино поиграть

3.1. Игра «Похвалялись звери».

Просит каждого подумать, кем он хочет быть: белочкой, зайцем, волком, медведем или лисой. Приглашает к себе ребенка, и игра начинается.

– Я – медведь, – говорит воспитатель.

– А я – волк, – отвечает ребенок.

– У меня шуба коричневая.

– А у меня серая.

– У меня уши круглые.

– А у меня острые.

Далее дети сами произносят диалоги от лица зверей.

3.2. Рефлексия.

Спасибо всем ребятам, за хорошее настроение.

Вопросы к детям, что больше понравилось, какие животные дикие, почему.

В какую игру хотели бы еще сыграть, чтобы дикие животные были персона-жами в этой игре.

Конспект занятия по развитию речи в средней группе «Путешествие в страну цветных карандашей»

Конспект занятия по развитию речи в средней группе «Путешествие в страну цветных карандашей»

Воспитатель высшей категории Ефремова Светлана Юрьевна Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Рыбинский профессионально-педагогический колледж группы детей дошкольного возраста 2017 год

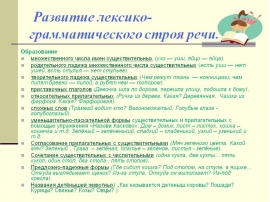

Задачи.

- Совершенствовать грамматический строй речи: образовывать слова при помощи суффиксов, согласовывать прилагательные с существительными.

- Развивать:

- связную речь, подвести к самостоятельному продолжению сказки, начатой педагогом

- мелкую моторику

3. Продолжать работу над четким произношением слов и фраз.

4. Активизировать в речи детей прилагательные.

5. Закреплять знание цветов (красный, оранжевый, синий, голубой, фиолетовый, белый, зеленый, желтый).

6. Воспитывать умение слушать, отвечать внятно на вопросы.

Материал: «медальки» цветных карандашей (красный, оранжевый, синий, голубой, фиолетовый, белый, зеленый, желтый); раскраски (клубника, груша, слива, лист клена, огурец, колокольчик, бабочка, облака); пособие Н. В. Нищева «Новые разноцветные сказки» разрезной материал.

Предварительная работа: чтение стихотворения А. Венгер «Цвета радуги».

Методическое обеспечение: Т. И. Петрова, Е. С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» — Москва «Школьная Пресса» 2008 г.; Т. Р. Кислова «По дороге к азбуке» Методические рекомендации к частям 1 и 2 – Москва «Баласс» 2013 г.

И. Петрова, Е. С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» — Москва «Школьная Пресса» 2008 г.; Т. Р. Кислова «По дороге к азбуке» Методические рекомендации к частям 1 и 2 – Москва «Баласс» 2013 г.

Ход:

– Ребята, посмотрите вокруг нас. Нас окружают предметы разного цвета: игрушки, мебель, ковры… А как вы думаете, зачем строители, художники, мастера окрашивают мебель, ткани, игрушки, шторы, ковры… в разные цвета?

– Вы любите рисовать? Давайте превратимся в разноцветные карандаши.

Топ – топ, хлоп – хлоп.

Вокруг себя повернись.

В карандаши превратись.

(Раздаю «медальки» разноцветных карандашей)

– Посмотрите, вы превратились в разноцветные карандаши. А зачем нужны карандаши?

Эй, веселый карандаш!

По бумаге пустись в пляс.

Нарисуй по волшебству

Все, что только захочу…

Предлагаю вам раскрасить картинки и рассказать…

Например: Я – красный карандаш. Я раскрасил красную ягодку.

(Дети раскрашивают каждый свою картинку, и рассказывают о ней)

– Как нужно обращаться с карандашами?

– Где хранятся карандаши?

– Расскажите, карандаши какие? (длинные, деревянные, разноцветные, гладкие, острые, ребристые)

Все это мы видим, ощущаем. А если мы с вами положим карандаш в мешочек, мы сможем определить цвет карандаша? Цвет мы можем определить только с помощью глаз.

А сейчас давайте поиграем. (Дети встают друг за другом. Игра с мячом.)

– Я буду говорить о большом предмете, а вы – о маленьком

– Я нарисовала большой дом – а вы – маленький домик

– Я нарисовала большой мяч – а вы – маленький мячик

– Я нарисовала большую куклу – а вы – маленькую куколку

– Я нарисовала большой стул – а вы – маленький стульчик

– Я нарисовала большой стол – а вы – маленький столик

– Я нарисовала большое окно – а вы – маленькое окошечко

– Я нарисовала большую книгу – а вы – маленькую книжечку

– Я нарисовала большой лист – а вы – маленький листочек.

– Очень хорошо поиграли и отдохнули. Малыши – карандаши я вам хочу показать картину. (Картина из пособия Н. В. Нищевой «Разноцветная сказка») Какие вы видите цвета на этой картине? Значит, как можно назвать эту картину? (разноцветная) Такие яркие цвета живут в сказках. Вы хотите сочинить «разноцветную сказку»? Я начну, а вы продолжите. Жила была девочка Ариша. Однажды ей приснилось, что она попала в волшебную страну (Дети вместе с педагогом сочиняют сказку)

– Сказка получилась интересная. А сейчас каждый из вас нарисует свою сказку. (Предлагаю детям подойти к столу и собрать разрезные картинки) Какого цвета получилась твоя сказка? (Дети рассказывают)

– Пора нам превращаться в ребяток.

Топ – топ, хлоп – хлоп.

Вокруг себя повернись

И в ребяток превратись.

– В кого мы сегодня превращались?

– Что вам понравилось?

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Развитие речи у дошкольников (видео).

ГУО “Ясли-сад №1 г.Бреста”

ГУО “Ясли-сад №1 г.Бреста” Формирование грамматического строя речи

Занятие проводит воспитатель дошкольного образования высшей категории Пожиток Людмила Сергеевна (из опыта рабты)

Развитие словаря детей

Занятие проводит воспитатель дошкольного образования первой категории Косяк Елена Владимировна (из опыта работы)

Развитие звуковой культуры речи

Занятие проводит воспитатель дошкольного образования Груша Наталия Васильевна (из опыта работы)

Развитие связной речи

Занятие проводит воспитатель дошкольного образования второй категории Шелест Елена Ивановна (из опыта работы)

Развитие речи ребёнка в нерегламентированной деятельности

Занятие проводит воспитатель дошкольного образования второй категории Мацука Оксана Степановна (из опыта работы)

Занятие по развитию речи в старшей группе “Учимся, играем, речь, развиваем”

Занятие проводит воспитатель дошкольного образования высшей категории Омельянчук Елена Николаевна

Формирование грамматического строя речи у детей среднего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности

%PDF-1.5 % 1 0 obj > /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > stream

32 841.92]

/Contents [122 0 R 123 0 R 124 0 R]

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 0

/Annots [125 0 R]

>>

endobj

7 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 128 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

8 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 129 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 2

>>

endobj

9 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 131 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 3

>>

endobj

10 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 132 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 4

>>

endobj

11 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 133 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 5

>>

endobj

12 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents [122 0 R 123 0 R 124 0 R]

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 0

/Annots [125 0 R]

>>

endobj

7 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 128 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

8 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 129 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 2

>>

endobj

9 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 131 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 3

>>

endobj

10 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 132 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 4

>>

endobj

11 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 133 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 5

>>

endobj

12 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 135 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

13 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 137 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

14 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 138 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

15 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 139 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

16 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 140 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

17 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 141 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 11

>>

endobj

18 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 135 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

13 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 137 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

14 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 138 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

15 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 139 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

16 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 140 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

17 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 141 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 11

>>

endobj

18 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 143 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 12

>>

endobj

19 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 146 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 13

>>

endobj

20 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 147 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 14

>>

endobj

21 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 148 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 15

>>

endobj

22 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 149 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 16

>>

endobj

23 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 150 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 17

>>

endobj

24 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 143 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 12

>>

endobj

19 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 146 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 13

>>

endobj

20 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 147 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 14

>>

endobj

21 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 148 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 15

>>

endobj

22 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 149 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 16

>>

endobj

23 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 150 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 17

>>

endobj

24 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 151 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 18

>>

endobj

25 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 152 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 19

>>

endobj

26 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 153 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 20

>>

endobj

27 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 154 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 21

>>

endobj

28 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/Annots [155 0 R]

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 156 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

29 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 157 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 24

>>

endobj

30 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 151 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 18

>>

endobj

25 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 152 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 19

>>

endobj

26 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 153 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 20

>>

endobj

27 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 154 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 21

>>

endobj

28 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/Annots [155 0 R]

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 156 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

29 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 157 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 24

>>

endobj

30 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 158 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 25

>>

endobj

31 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 159 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 26

>>

endobj

32 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 160 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 27

>>

endobj

33 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 161 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 28

>>

endobj

34 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 162 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 29

>>

endobj

35 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 164 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 30

>>

endobj

36 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 158 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 25

>>

endobj

31 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 159 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 26

>>

endobj

32 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 160 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 27

>>

endobj

33 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 161 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 28

>>

endobj

34 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 162 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 29

>>

endobj

35 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 164 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 30

>>

endobj

36 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 165 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 31

>>

endobj

37 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 166 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 32

>>

endobj

38 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 167 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 33

>>

endobj

39 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 168 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 34

>>

endobj

40 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 169 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 35

>>

endobj

41 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 36

>>

endobj

42 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 165 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 31

>>

endobj

37 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 166 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 32

>>

endobj

38 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 167 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 33

>>

endobj

39 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 168 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 34

>>

endobj

40 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 169 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 35

>>

endobj

41 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 36

>>

endobj

42 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 37

>>

endobj

43 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

44 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

45 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

46 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

47 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 176 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

48 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 37

>>

endobj

43 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

44 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

45 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

46 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

47 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 176 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

48 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 177 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

49 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 178 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 44

>>

endobj

50 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 179 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 45

>>

endobj

51 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 180 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 46

>>

endobj

52 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 181 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 47

>>

endobj

53 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 182 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 48

>>

endobj

54 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 177 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

49 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 178 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 44

>>

endobj

50 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 179 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 45

>>

endobj

51 0 obj

>

/ExtGState >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>